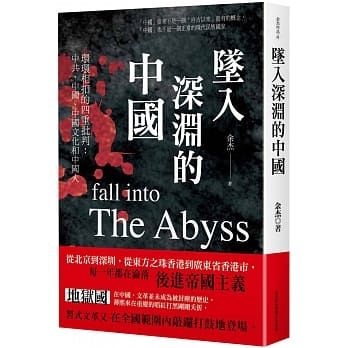

709 坠入深渊的中国|余杰

野兽按:读余杰在自由亚洲电台的专栏“禁书解读”,得知该专栏结集又出版了一本新书《坠入深渊的中国》。余杰提到:

“二零一二年,我如同出埃及般逃离如动物农庄般野蛮残暴的中国,此后十年间,我在美国自由亚洲电台开辟“禁书解读”专栏,希望通过网络和电波向读者介绍那些让中共害怕的书。这些文章先后编辑成《流亡者的书架》、《刀尖上的中国》、《纳粹中国》、《恶托邦祭:独裁是一种病》等书出版,《坠入深渊的中国》是其中最新的一本。

当香港从东方之珠沦为警察之城,毫不让我意外的事情发生了:香港公共图书馆以“违反国安法”为名,将《纳粹中国》等书籍清查下架。此举证明我的书名所提出的指控“纳粹中国”是名副其实的。

在某种程度上说,我与中共的战争是用书籍作为武器来展开的,除了我自己写的书,还包括我用书评介绍和传播的更多的书,每一本书都像投枪和匕首,刺向中共的心脏。谎言最害怕的就是真相,一旦人人用文字来揭露真相,揭穿谎言,貌似固若金汤的中共政权就会像沙滩上的城堡,瞬间倒塌。

共产党控制了历史叙事,将其过去的种种罪恶全都严严实实地隐藏起来。在本书中,我介绍了谭松的《血红的土地:中共土改采访录》、杨显惠的《定西孤儿院》、汪春劼的《文革风暴中的九位大学校长》和冯客的《文化大革命》等著作,这些著作揭示了毛时代的中国,几乎每个阶层和族群都成为中共暴政的受害者:地主死于土改,农民死于大饥荒,知识分子死于反右和文革,与国民党只要沾一点边的民众统统成为历次政治运动的牺牲品、成为生不如死的贱民。

本书还介绍了苏晓康的《鬼推磨》、宫崎正弘的《新冠后,中国与世界的最终战争》和詹姆斯·格里菲斯的《墙国志》等著作,这些著作指出,中共百年,从来都是鬼推磨、鬼打墙,有限的经济和社会改革,并不能掩饰中共其政治上一以贯之的独裁专制的本质。

“中国”这个被近代人为发明出来的伪国家概念,本身就是“后进帝国主义”之代名词。中国刚刚告别“东亚病夫”式的悲情,就迈入唯我独尊的狂妄与世界中心的傲慢,且以无往而不利的新殖民者自居。本书中特别介绍了刘晓原的《边疆中国》、王飞凌的《中华秩序:中原、世界帝国,与中国力量的本质》、刘仲敬的《中国洼地:一部内亚主导东亚的简史》等破除中国魔咒之著作。这些著作不约而同地指向一个结论:没有中国的世界才能获得安全与祥和,而告别中央集权和大一统的中国之后,诸夏土地上居住的民众亦能“进化”成现代公民——蜀国之公民、上海自由市之公民、大粤国之公民、图博国之公民、东突厥斯坦之公民……等等。

本书中挑选了王永宽的《中国古代的酷刑》、黄文雄的《儒祸》、毛姆的《在中国屏风上》、何伟亚的《英国的课业:十九世纪中国的帝国主义教程》、罗威廉的《汉口:一个中国城市的冲突和社区(一七九六至一八九五)》以及马暘、叶文斌的《匮乏:中国到底还缺什么?》等著作作出介绍和评说。这些著作,或呈现中国文化之酱缸本色,或讽刺士大夫之伪善虚骄,或研究中国近代化“出三峡”何以挫败,从不同角度论证了中国文化是一种有毒的文化。包括台湾在内的华人世界,必须刮骨去毒,剔除中国文化之毒素。

倘若迈过了以上三道门槛,就来到最后一道门槛上:对中国人的批判和反思。这不是种族歧视或自我种族歧视,而是凤凰涅槃、破茧化蝶般的置之死地而后生。

对于今日中国“上面还是慈禧太后,下面还是义和团”的状况,中国人并非全然无辜。作家谭松在采访了诸多土改倖存者,记录下一幕幕惨绝人寰的景象,不禁追问说:“土改中的不少作恶者或帮凶都是同地主同村的村民,他们原本并非心狠手辣之人,但共产党一挑动,或者说一旦他们获得了可以公然作恶而又不受惩处的特权时,道德的约束便荡然无存,人性中的恶便汹涌澎湃,看得见的,是一个个争先恐后扑向同类,比野兽更凶残。中华民族以儒家为主的文化传统为什么对突如其来的恶如此没有抵御力?朴素的老百姓为什么这么容易就转变为凶手和帮凶?面对谎言欺骗、暴力镇压和利益诱惑,人性只有扭曲、败退?”

这是一种屈原式的天问。我在本书中试图寻找答案:在中国,加害者和被害者的界限早已模煳不清,大多数人两者兼而有之。那些在郑州街头围攻西方记者的市民(他们大多数是无权无势的草民),不敢将矛头指向玩忽职守、草菅人命的官员,却将前来揭露真相的西方记者当做眼中钉、肉中刺,百般辱骂羞辱。那些积极传播中国武汉肺炎病毒来自美国的谣言的中国网民,并不一定是拿到“五毛钱”的职业网军,更多是业余“自干五”、是心甘情愿的“爱国贼”,他们认为他们是自由的,因为他们拥有骂美国的自由。

共产党员是中国人吗?现今的中共党员再加上其直系亲属,接近中国总人口的半数之多,难道他们都是天外来客?除了极少数的清醒者之外,几乎所有中国人都已然“共产党员化”了(即便他们没有入党)。所以,同样是共产党,东方的共产党比西方的共产党更残暴、更丑恶,其背后当然有文化与人性的原因。

在漆黑的旷野中,亦有星火点点。我在本书中介绍了余英时、方励之、管惟炎、赵紫阳、哈金和嘉乐顿珠(达赖喇嘛的二哥)的故事(他们的回忆录、传记或文学作品)。他们中,有的人以中国人的身份去世,有的人早已在国籍上摆脱了中国公民的束缚,有的人在种族上与子虚乌有的中华民族一刀两断。无论如何,他们都是爱自由的人,用不同的方式奔向自由,并成为黑暗时代的持灯人。余英时断然宣称,只要中国还在共产党的统治下,他就绝不踏上中国的土地,他实现了自己的誓言;方励之勇敢反驳邓小平“给人民民主权利”的谬论,教导学生认识到“天赋人权”的常识;管惟炎与方励之双剑合璧,打造了一九八零年代中科大的黄金时代;赵紫阳放下屠刀,不惜付出晚年失去权力和自由的代价;哈金寻求“自由生活”,用文字创建了心灵家园;嘉乐顿珠为图博的自由独立奋斗了大半身,退休后开了一家制面工厂,心安理得地快乐生活。他们的生命轨迹各不相同,但他们有一点是相同的:他们都热爱自由并拥有了自由。让我们读他们书,让我们与他们一道前行。

在本書中,作者介紹了譚松的《血紅的土地:中共土改採訪錄》、楊顯惠的《定西孤兒院》、汪春劼的《文革風暴中的九位大學校長》和馮克的《文化大革命》等著作,這些著作揭示了毛時代的中國,幾乎每個階層和族群都成為中共暴政的受害者:地主死於土改,農民死於大饑荒,知識分子死於反右和文革,與國民黨只要沾一點邊的民眾統統成為歷次政治運動的犧牲品、成為生不如死的賤民。連戰、洪秀柱、宋楚瑜以及柯文哲、韓國瑜、陳文茜、趙少康、朱雲漢、黃安、歐陽娜娜等各界名流,看不到前車之鑒,自願為奴,以為中共兵臨城下時會對他們網開一面。不讀書才會心存僥倖,我推薦他們好好讀一讀這些書,他們就會明白,無論如何山呼萬歲,到時候照樣難逃中共之清算。

書中還挑選了王永寬的《中國古代的酷刑》、黃文雄的《儒禍》、毛姆的《在中國屏風上》、何偉亞的《英國的課業:十九世紀中國的帝國主義教程》、羅威廉的《漢口:一個中國城市的衝突和社區(一七九六至一八九五)》以及馬暘、葉文斌的《匱乏:中國到底還缺什麽?》等著作,作出介紹和評說。這些著作,或呈現中國文化之「醬缸」本色,或諷刺士大夫之偽善虛驕,或研究中國近代化「出三峽」何以挫敗,從不同角度論證了中國文化是一種有毒的文化。包括台灣在內的華人世界,必須刮骨去毒,剔除中國文化之毒素。

徹底否定中國文化,方能如胡適和劉曉波所說的那樣「全盤西化」(全盤英美化、全盤基督化),方能如聖經所說的那樣「因真理、得自由」。

本書中也介紹了余英時、方勵之、管惟炎、趙紫陽、哈金和嘉樂頓珠(達賴喇嘛的二哥)的故事(他們的回憶錄、傳記或文學作品)。他們當中,有的人以中國人的身份去世,有的人早已在國籍上擺脫了中國公民的束縛,有的人在種族上與子虛烏有的中華民族一刀兩斷。無論如何,他們都是愛自由的人,用不同的方式奔向自由,並成為黑暗時代的持燈人。讓我們讀他們的書,讓我們與他們一道前行。

作者簡介

余杰

生於成都,求學於北京。

一九九八年出版處女作《火與冰》,在死水般寂靜的世紀之交掛起一陣旋風,暢銷百萬冊,有如魯迅和柏楊般的批判性文字和思想深深影響了中國一代年輕人。

二零一二年赴美,二零一八年入籍成為美國公民。致力於在思想觀念上顛覆中國共產黨的唯物主義意識形態、解構大一統的中華帝國傳統,進而在華語文化圈推廣英美清教徒精神與保守主義價值,也就是其獨樹一幟的「右獨」理念。

以寫作為職業和志業,集政治評論家、散文作家、歷史學者、人權捍衛者於一身,著作已有六十餘種,一千五百萬字,與兒子等身。著述涵蓋當代政治、古典文學、近代思想史、民國史、台灣民主運動史、基督教公共神學、保守主義政治哲學、人權和宗教信仰自由等領域。

多次入選「最具影響力的百名華人公共知識分子」名單,並獲頒「湯清基督教文藝獎」、「亞洲出版協會最佳評論獎」、「公民勇氣獎」、「廖述宗教授紀念獎」等獎項。

以華語文化圈內唯一擁有言論自由和新聞出版自由的台灣為心靈家園,為近年來關於台灣論述最為深廣的非台灣人之一。喜愛台灣的美食、風景、朋友和書店。相信文字可以穿越時間與空間,得天下之英才而友之。

序 在中國,體驗令人眼花繚亂的加速下墜-劉葳漪/8

自序 環環相扣的四重批判:中共、中國、中國文化和中國人-余杰/14

第一卷 叛逆者

火鳳難燃劫後灰

余英時《余英時回憶錄》/24

殺人的改革當然不是真改革

盧躍剛《趙紫陽傳:一位改革家的一生》/35

鴉雀無聲雁有聲

劉賓雁《劉賓雁自傳》/47

追求真理的人,必然走向叛逆

李雅明主編《管惟炎口述歷史回憶錄》/57

流亡中的痛楚與自由

嘉樂頓珠《嘎倫堡的製麵師:達賴喇嘛二哥回憶錄》/68

拒絕愛國是最大的勇敢

哈金《折騰到底》/80

第二卷 出三峽

武漢是西風東漸之下中華帝國的孽子

羅威廉《漢口:一個中國城市的衝突和社區(一七九六至一八九五)》/92

把野蠻當野蠻,也就把文明當文明

何偉亞《英國的課業:十九世紀中國的帝國主義教程》/102

屏風後有哀號的聲音傳來

毛姆《在中國屏風上》/114

中國是「天下國家」,還是「民族國家」?

劉曉原《邊疆中國二十世紀周邊暨民族關係史述》/125

為什麼中國應當改名為「秦漢國」?

王飛凌《中華秩序:中原、世界帝國,與中國力量的本質》/136

原來中國人學的歷史不是歷史,而是神話

劉仲敬《中國窪地:一部內亞主導東亞的簡史》/148

第三卷 毛時代

中共屠殺地主,超過了納粹屠殺猶太人

譚松《血紅的土地:中共土改採訪錄》/160

在當代中國,「人相食」是不會載入史書的

楊顯惠《定西孤兒院》/171

大學如何變成屠宰場?

汪春劼《文革風暴中的九位大學校長》/183

農民副總理能代表農民執政嗎?

吳思《中國頭號農民:陳永貴沉浮錄》/194

文革不是過去時,而是現在時

馮客《文化大革命:人民的歷史》/205

故鄉是他鄉,故人是陌生人

王小帥《薄薄的故鄉》/216

第四卷 此山外

中國將為德意志,湖南當作普魯士

裴士鋒《湖南人與現代中國》/228

一九八○年代的中國,如何與自由擦肩而過?

保羅‧索魯《騎乘鐵公雞:搭火車橫越中國》/239

天朝大國原來一無所有

馬暘、葉文斌《匱乏:中國到底還缺什麼?》/250

中國人如何找回自己的靈魂?

張彥《中國的靈魂:後毛澤東時代的宗教復興》/260

為什麼必須與中國保持社交距離?

宮崎正弘《新冠後,中國與世界的最終戰爭》/271

中國把果凍釘在西方的牆上

詹姆斯‧格里菲斯《牆國誌》中國如何控制網路/282

第五卷 地獄國

中國人的想像力都用到酷刑上了

王永寬《中國古代的酷刑》/294

千年儒禍,於今為烈

黃文雄《儒禍》/305

六四屠殺既不是開端,也不是結束

陳潤芝《六四三○》/316

水淹鄭州顯示中國是一個失敗國家

戴倫‧艾塞默魯、詹姆斯‧羅賓森《國家為什麼會失敗:權力、富裕與貧困的根源》/326

苛政猛於地震也

廖亦武《地震瘋人院》/337

武陵虛說尋仙境,子夜唯聞唱鬼歌

蘇曉康《鬼推磨》/347

書籍索引/358

自序

環環相扣的四重批判:中共、中國、中國文化和中國人

歷史學家余英時說得好:「你要有人文修養,你才能抵抗共產黨。」與統治中國的共產黨的鬥爭,是一場思想之戰、精神之戰、屬靈之戰。中共不僅是一個擁有八千萬黨員、數百萬軍警憲特鎮壓力量的匪幫,更是一個擁有一整套意識形態、觀念秩序的世界上最大的邪教組織。打敗中共,需要迎接一場觀念對觀念、思想對思想的硬仗。

二○一二年,我如同出埃及般逃離如動物農莊般野蠻殘暴的中國,此後十年間,我在美國自由亞洲電台開闢「禁書解讀」專欄,希望通過網路和電波向讀者介紹那些讓中國害怕的書。這些文章先後編輯成《流亡者的書架》、《刀尖上的中國》、《納粹中國》、《惡托邦祭:獨裁是一種病》等書出版,《墜入深淵的中國》是其中最新的一本。

當香港從東方之珠淪為警察之城,毫不讓我意外的事情發生了:香港公共圖書館以「違反國安法」為名,將《納粹中國》等書籍清查下架。此舉證明我的書名所提出的指控「納粹中國」是名副其實的。

納粹的統治建立在禁書和焚書的基礎之上。一九三三年五月十日,納粹唆使學生們展開了第一場焚書活動。黑名單上的書籍以運堆肥的牛車運送到現場──感覺就像是送進刑場,這是對「反動書籍」的刻意侮辱。有些地方還將書釘在枷上示眾。學生們穿著正式系服,佩戴學生會徽章,神情激動而莊嚴。他們一面按照儀式將書籍丟入火堆,一面念誦事先準備好的九句「火咒」,咒文裡還會提到被譴責的作家的名字,並詳列其所犯之罪。

這些書暫時消失了,這些作家或被關進集中營、或逃離第三帝國。瑞典作家安德斯‧李戴爾(Anders Rydell)在《偷書賊》一書中評論說:「焚書的顯著力道與其透過媒體產生的滲透力,在當時已是勢不可擋。書籍遭焚雖非空前也非絕後,但是德國的焚書事件最終卻變成歷來審查制度與壓迫最引人注目的代表。……焚書事件使納粹政權被冠上『文化蠻族』的臭名。焚書成了蔓延於一九三○至一九四○年代毀滅知識的象徵,那段期間內,納粹主義掌控了整個民族語言、文化與創造力方面的抒發管道。不止如此,它們還顯示了納粹對敵人的種族屠殺,除了有形物質,還包括文化。」但是,大部分書籍的生命都比第三帝國長,第三帝國灰飛煙滅,偉大的書則浴火重生。

中共的統治也是以書為敵。中共海關對旅行者從海外帶入的書籍的嚴密檢查甚至超過毒品,中共網路警察連在網上販賣合法出版的舊書的律師也要抓捕,書籍被習近平這個假博士、半文盲視為頭號大敵。在某種程度上說,我與中共的戰爭是用書籍作為武器來展開的,除了我自己寫的書,還包括我用書評介紹和傳播的更多的書,每一本書都像投槍和匕首,刺向中共的心臟。

中共建黨百年,統治中國七十餘年,殺人如麻,天怒人怨。不僅在華文世界,而且在全球範圍內,反共已成為一種常識、一種共識、一種不言自明的真理、一種同仇敵愾的觀念,甚至可以說:不反共,還算是人嗎?

然而,偏偏有不少台灣過氣政客主動向中共送上跪舔,連中國官方都戲稱國民黨是「乞丐黨」。國民黨在過去數十年來多次與中共交手,屢戰屢敗。失敗並不可怕,可怕的是脊梁被打斷。國民黨名譽主席連戰給共產黨發去的賀詞是:「中國共產黨創建百年,主導神州大陸建設七十二年,中華民族復興進程已達五千年歷史新高峰!」國民黨前主席洪秀柱盼兩岸「促進融合,心靈契合,竭盡心力共同完成國家統一大業,共築國家富強、民族復興、人民幸福的中國夢」。親民黨主席宋楚瑜在賀電中指出:「中國共產黨艱苦卓絕,奮鬥不懈,重振華夏,以人民福祉為先,人類命運共同體為念,深令世人刮目相看。」二○二一年九月,朱立倫贏得了國民黨主席的職位之後,中共總書記習近平以拍發賀電方式祝賀朱立倫當選,提到兩黨在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上良性互動,並期望兩黨登高望遠,堅持共同政治基礎,「為國家謀統一」。朱立倫在回覆習近平的賀電提到「反對台獨」,且日期未加上中華民國。台灣行政院長蘇貞昌指出,能為國家講話的機會不好好講話,反而附和中國,這種情形令人失望。國民黨人如今徹底喪失了其黨格,若是兩蔣看到其黨內後進如此奴顏媚骨,還不大筆一揮:「匪諜,槍殺可也!」

在本書中,我介紹了譚松的《血紅的土地:中共土改採訪錄》、楊顯惠的《定西孤兒院》、汪春劼的《文革風暴中的九位大學校長》和馮客的《文化大革命》等著作,這些著作揭示了毛時代的中國,幾乎每個階層和族群都成為中共暴政的受害者:地主死於土改,農民死於大饑荒,知識分子死於反右和文革,與國民黨只要沾一點邊的民眾統統成為歷次政治運動的犧牲品、成為生不如死的賤民。連戰、洪秀柱、宋楚瑜以及柯文哲、韓國瑜、陳文茜、趙少康、朱雲漢、黃安、歐陽娜娜等各界名流,看不到前車之鑒,自願為奴,以為中共兵臨城下時會對他們網開一面。不讀書才會心存僥倖,我推薦他們好好讀一讀這些書,他們就會明白,無論如何山呼萬歲,到時候照樣難逃中共之清算。

在中國,文革並未成為被封塵的歷史,薄熙來在重慶的唱紅打黑剛剛夭折,習式文革又在全國範圍內敲鑼打鼓地登場。本書還介紹了蘇曉康的《鬼推磨》、宮崎正弘的《新冠後,中國與世界的最終戰爭》和詹姆斯‧格里菲斯的《牆國誌》等討論當下中國正在發生的一切的著作,這些著作指出,中共百年,從來都是鬼推磨、鬼打牆,有限的經濟和社會改革,並不能掩飾中共其政治上一以貫之的獨裁專制的本質。

如今,因為中共惡貫滿盈,反共者已成為世界的多數,這是「失道寡助」的道理──習近平因此被稱為中共走向窮途末路的「總加速師」。但是,在反共者當中,又有多數是「反共不反中」者。這個群體認為,共產黨跟中國可以區分開來──共產黨是壞的,但中國是好的,中國是被中共綁架的無辜者。若是能順利地將中共這個「負資產」從中國身上剝離出去,中國立即就能成為點亮世界的「正能量」。若用某些海外華人群體的話來說,就是「驅除黃俄,恢復中華」,那麼,一旦共產黨垮臺,中國自然而然地就實現民主化了。

我當然不認同這樣的觀點。蘇聯共產黨政權垮臺三十年了,俄羅斯實現了民主化嗎?普丁又開始做沒有共產黨卻有沙皇的俄羅斯帝國夢了。

在中國,習近平的「中國夢」和「中華民族的偉大復興」的豪言壯語,不是沒有市場,而是得到相當多中國民眾衷心擁護。中共跟中國早已如膠似漆、水乳交融,若是「反共不反中」,只能是「到老一場空」。

「中國」從來不是一個「自古以來」就有的概念,「中國」也不是一個正常的現代民族國家,「中國」是近代思想家梁啟超發明的一個「魔咒」──百年來,中國人始終無法擺脫此一魔咒,多少中國人在愛國魔咒的驅使下,如一隊僵屍般無知無覺地墜入地獄。即便是在海外生活了好幾代的華人,亦振振有詞地表示,他們很「愛國」,愛的不是他們宣誓效忠的那個國家,而是遙遠的中國。「愛國」就如同《西遊記》中那個無所不包的寶葫蘆,對方叫一聲你的名字,你一旦回答,就被收到葫蘆裡面去了。

在馬列主義退潮的今天,民族主義為中共政權打了一劑強心針。「中國」這個在近代被人為發明出來的偽國家概念,本身就是「後進帝國主義」之代名詞。中國剛剛告別「東亞病夫」式的悲情,就邁入唯我獨尊的狂妄與世界中心的傲慢,且以無往而不利的新殖民者自居。本書中特別介紹了劉曉原的《邊疆中國》、王飛凌的《中華秩序:中原、世界帝國,與中國力量的本質》、劉仲敬的《中國窪地:一部內亞主導東亞的簡史》等破除「中國魔咒」之著作。這些著作不約而同地指向同一個結論:沒有中國的世界才能獲得安全與祥和,而告別中央集權和大一統的中國之後,諸夏土地上居住的民眾亦可「進化」成現代公民──蜀國之公民、上海自由市之公民、大粵國之公民、圖博國之公民、東突厥斯坦之公民……等等。

很多人邁過反共這一關,繼而邁過反對作為帝國的中國這一關,卻始終邁不過拋棄中國文化這一關──四書五經、唐詩宋詞、書法瓷器、絲綢茶葉、暮鼓晨鐘、金聲玉振、長江長城、黃山黃河、蘇州園林、滿漢全席這些東西總是好的吧?他們對形形色色的中國文化念念不忘、魂牽夢繞。他們像聖經中因回首故地(所多瑪和蛾摩拉兩座罪惡之城)而被上帝變成鹽柱的羅得的妻子一樣──羅得的妻子因留戀在城裡的家產,捨不得那些將被火焚毀的財物,違背上帝的命令而至滅亡,成為後世之人的鑒戒。那些浸淫、把玩中國傳統文化的人(包括一些洋人),在中國文化的囚牢中坐井觀天,怡然自得,卻不知道他們擁抱的是一具臭氣熏天的木乃伊。

中國文化,一如世界上的其他任何一種文化,固然存留著上帝的普遍恩典、普遍啟示(如「老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼」符合聖經中「愛人如己」之要義;「己所不欲,勿施於人」也符合耶穌「你們願意人怎樣待你們, 你們也要怎樣待人」之教導),但就整體而言,中國文化無法實現「現代轉化」,也無法在政治經濟和公共生活層面發掘出支撐人權、民主、自由等現代價值的、活的因素與資源。

本書中挑選了王永寬的《中國古代的酷刑》、黃文雄的《儒禍》、毛姆的《在中國屏風上》、何偉亞的《英國的課業:十九世紀中國的帝國主義教程》、羅威廉的《漢口:一個中國城市的衝突和社區(一七九六至一八九五)》以及馬暘、葉文斌的《匱乏:中國到底還缺什麼?》等著作,作出介紹和評說。這些著作,或呈現中國文化之「醬缸」本色,或諷刺士大夫之偽善虛驕,或研究中國近代化「出三峽」何以挫敗,從不同角度論證了中國文化是一種有毒的文化。包括台灣在內的華人世界,必須刮骨去毒,剔除中國文化之毒素。

徹底否定中國文化,方能如胡適和劉曉波所說的那樣「全盤西化」(全盤英美化、全盤基督化),方能如聖經所說的那樣「因真理、得自由」。

倘若邁過了以上三道門檻,就來到最後一道門檻上:對中國人的批判和反思。這不是種族歧視或自我種族歧視,而是鳳凰涅槃、破繭化蝶般的置之死地而後生。

中國人似乎還沒有做好這樣的準備,中國人不願承認其國民劣根性。世界各國的知識分子都寫過類似於《醜陋的美國人》、《醜陋的英國人》、《醜陋的日本人》、《醜陋的韓國人》的著作,作者並未受到國人的責難,反倒得到國人的尊重。唯有寫下《醜陋的中國人》的華人作家柏楊,多年來成為同胞的眾矢之的,謗滿天下。而我此前寫的《卑賤的中國人》一書,同樣遭到香港公共圖書館下架處理──大概單憑這個名字就觸犯了香港國安法。

對於今日中國「上面還是慈禧太后,下面還是義和團」的狀況,中國人並非全然無辜。作家譚松採訪了諸多土改倖存者,記錄下一幕幕慘絕人寰的景象,不禁追問說:「土改中的不少作惡者或幫兇都是同地主同村的村民,他們原本並非心狠手辣之人,但共產黨一挑動,或者說一旦他們獲得了可以公然作惡而又不受懲處的特權時,道德的約束便蕩然無存,人性中的惡便洶湧澎湃,看得見的,是一個個爭先恐後撲向同類,比野獸更兇殘。中華民族以儒家為主的文化傳統為什麼對突如其來的惡如此沒有抵禦力?樸素的老百姓為什麼這麼容易就轉變為兇手和幫兇?面對謊言欺騙、暴力鎮壓和利益誘惑,人性只有扭曲、敗退?」

這是一種屈原式的天問。我在本書中試圖尋找答案:在中國,加害者和被害者的界限早已模糊不清,大多數人兩者兼而有之。那些在鄭州街頭圍攻西方記者的市民(他們大多數是無權無勢的「草民」),不敢將矛頭指向玩忽職守、草菅人命的官員,卻將前來揭露真相的西方記者當做眼中的、肉中刺,百般辱罵羞辱。那些積極傳播中國武漢肺炎病毒來自美國的謠言的中國網民,並不一定是拿到「五毛錢」的職業網軍,更多是業餘「自干五」、是心甘情願的「愛國賊」,他們認為他們是自由的,因為他們擁有罵美國的自由。

共產黨員是中國人嗎?現今的中共黨員再加上其直系親屬,接近中國總人口的半數之多,難道他們都是天外來客?在東京奧運會上,多名中國運動員在運動服上別上毛主席像章,跟別有金正日像章的北韓運動員相映成趣。中國運動員以在賽場上爆粗口為榮,中國網民肆無忌憚地辱罵台灣、日本、美國等幾乎所有國家的運動員──甚至包括自家的運動員,而那些為台灣運動員加油的台灣藝人亦成過街老鼠、人人喊打。由此觀之,幾乎所有中國人已然「共產黨員化」(即便他們沒有入黨)。同樣是共產黨,東方的共產黨比西方的共產黨更殘暴、更醜惡,其背後當然有文化與人性的原因。

在漆黑的曠野中,亦有星火點點。我在本書中介紹了余英時、劉賓雁、管惟炎、趙紫陽、哈金和嘉樂頓珠(達賴喇嘛的二哥)的故事(他們的回憶錄、傳記或文學作品)。他們當中,有的人以中國人的身分去世,有的人早已在國籍上擺脫了中國公民的束縛,有的人在種族上與子虛烏有的中華民族一刀兩斷。無論如何,他們都是愛自由的人,用不同的方式奔向自由,並成為黑暗時代的持燈人。讓我們讀他們書,讓我們與他們一道前行。

火鳳難燃劫後灰:余英時《余英時回憶錄》

一九七三年,余英時向哈佛大學告假兩年,準備赴任香港新亞書院院長,臨行前給老師楊聯陞寫下的一首贈別七律,其中有兩句是:「火鳳難燃劫後灰,僑居鸚鵡幾旋廻。」

這兩句詩的典故來自於胡適多次引用的一段佛經。胡適眼見中國處於「大火的時候」,不忍袖手旁觀,願意效法以翅膀沾水以圖滅火的鸚鵡,就算「明知小小的翅膀上滴下的水點未必能救火」,只盼善盡一己「微弱的力量」。余英時回憶,自己讀到胡適這篇文章,「非常興奮」,此後即始終信服不逾,更還展現與胡適同樣的風範,屢鳴正義之聲,願濡羽救火而獻力不輟。正如胡適研究專家潘光哲所說,作為「有尊嚴的知識人」的余英時的人生旅程,「絕對不是汲汲營營只為著述藏諸名山而苦守書齋者流,可堪比擬」。與許多「愛惜羽毛」、戀棧中國這個無比龐大的文化與學術市場的學者名流相比,余英時高聲批判中共暴政,譴責六四屠殺,創建普林斯頓中國學社幫助中國流亡文化人,支持臺灣太陽花學運和香港佔中運動,發表措辭嚴厲的聲明譴責被旺旺集團控制的謊言製造機器《中國時報》,其道德勇氣堪稱「以一人敵一國」。

余英時的回憶錄是一部「自由人心路」,雖然只是「上半部」,卻已足夠精彩──作為排山倒海的大時代的見證者,余英時親身經歷了抗日戰爭、國共內戰及共產黨席捲中國,他從安徽潛山到瀋陽、北平再到香港,最後遠走美國。儘管他沒有像流亡學生王鼎鈞那樣九死一生地走過大半個中國,卻也因著中國政局的劇變,選擇在大洋彼岸美國潛心著述、教書育人,在那間天空有飛鳥、池塘有游魚的書齋中,重建了「文化中國」與「學術中國」。

在華人文化圈中,余英時是極少數將中國文化和國家、民族認同區隔開來、以自由為最高信仰的知識人。在回憶錄中,作者直率地談及自己與另一位考古學大師張光直之間的隔閡,這種隔閡起源於張光直的「心向祖國」──張光直在美國取得第一流的學術成就,但其故國情懷十分濃烈,拒絕參加美國代表團而希望以「個人身分」回去,「這明明是表示希望『國內』接受他是身在『國外』的自家人」,但其請求遭到「祖國」冷漠無情的拒絕。余英時諷刺說,張光直的一往深情與中共當局的僵化猜忌相比,如同明清小說中的兩句話──「我本有心向明月,奈何明月照溝渠」。與之相反,余英時堂堂正正地宣稱「我沒有鄉愁」、「我在哪裡,中國文化就在哪裡」,斷然拒絕中共拋出的橄欖枝,「六四」屠殺後絕不踏入中國一步,這才是孟子所說的「富貴不能淫,貧賤不能移,威武不能屈,此之謂大丈夫」。

余英時對中國的歷史文化存有一種「溫情」和「同情」,當然是受到老師錢穆的影響,更重要的是少年時代在安徽潛山縣官莊鄉生活了九年,親身見證了中國農業文明的最後一抹餘暉。這是一個尚未經歷近代化的傳統鄉村,「那裡沒有電燈,只用油燈照明,也沒有自來水、汽車之類的現代設備,鄉親依然過著原始的農村生活。那時我們鄉下基本上就是一個自治社會,很少與政府發生關係。人與人之間、家與家之間都互相聯繫,地緣和血緣把一鄉之人織成了一個大網,大家都是親戚朋友,靠家族的族規維繫生活秩序。」據余英時的觀察,這個傳統鄉村並不存在共產黨後來煽動的「階級矛盾」和「階級仇恨」。地主與佃農相安無事,有些佃戶是地主的長輩,過年過節地主還要向他磕頭。那樣的生活及社會形態,雖然不是世外桃源,倒也粗茶淡飯、人心單純。中共建政之後,在「全能式極權主義」統治下成長起來的知識人,沒有機會體驗這種「帝力於我何有哉」的鄉村生活,對中國傳統文化不再存有情感上的眷戀與想像,像劉曉波和我,都自然而然地持「全盤西化」和「全盤反傳統」的立場。

如果那天的火車沒有發生故障,會是另一種人生嗎?

余英時的回憶錄中有一個「於無聲處聽驚雷」的細節:一九五○年夏,已經到香港探望父親的青年余英時,過完了向燕京大學請的半年假之後,決定北上完成學業。沒想到火車入境中國後,竟在一個名叫石龍的小站發生故障,修理了四、五個小時。這幾個小時,讓余英時重新思考北上的計劃。他考慮到年事已高的父親在香港需要幫助和照顧,乃轉而返回香港。余英時沒有宣稱自己具有「先見之明」,對共產黨政權的邪惡本質有深刻洞察,並遵循孔子「危邦不入」的教誨,返回香港乃是家庭的原因;但無論如何,這一看似偶然的轉變,永遠改變了余英時的一生。

無獨有偶,一九五二年,作家張愛玲從上海赴香港,然後到美國,從此再也不曾回中國。張愛玲對中國為何如此決絕?有一個小小細節可見端倪:一九五○年七月二十四日,上海第一屆文藝代表大會召開,文學藝術界五百多人出席。夏衍點名張愛玲作為代表之一與會。張愛玲這次不僅赴會,還盛裝出席。當她進入會場,卻發現只有自己穿著一身旗袍,其他的人,不論男男女女,都是藍色或灰色的中山裝。張愛玲不願穿或灰或藍的共產黨幹部服,更不願扭秧歌,她在審美上無法忍受這種醜陋卑賤的共產黨文化。後來,她在充滿超越時代的洞察力的小說《秧歌》中寫道:「個人即使等得及,時代是倉促的,已經在破壞中,還有更大的破壞要來。」

當時,與余英時和張愛玲逆向而行的,是正在芝加哥大學寫博士論文的青年學者巫寧坤。燕京大學校長陸志韋發電報急聘巫寧坤到燕京大學任教,巫寧坤毫不猶豫地放棄完成一半的博士論文,於一九五一年七月從舊金山搭乘克利夫蘭總統號郵輪經香港回中國。一年前從芝加哥大學獲得博士學位的李政道前去送行,對新中國充滿憧憬的巫寧坤問李政道為什麼不回歸祖國,為建設新中國添磚加瓦。李政道回答說,他不想被「洗腦」。巫寧坤一頭霧水,不明白腦子如何洗法。直到他回歸祖國之後,被迫捲入轟轟烈烈的思想改造運動,最後被送進勞改營,才慢慢懂得什麼是「洗腦」。三十多年後,巫寧坤的中國夢徹底破滅,經歷千辛萬苦得以赴美定居,而其回憶錄《一滴淚》正是由余英時作序。兩人擦肩而過的人生,形成讓人感慨萬千的對照。

有人出,有人進,有人北歸,有人南渡。有時候,人生確實需要施密特所說的「決斷」,是「因真理,得自由」,還是「自願為奴」,天壤之別往往始於一線之間。銅鑼灣書店事件的當事人林榮基,經歷了跟余英時類似的「猛回頭」的轉折點。林榮基被扣押在中國數月之後,中共安全人員放他到香港帶回書店的硬體資料。他帶著電腦乘坐港鐵返回,距離邊境只有半小時車程時,心有所動,在九龍塘站出了閘,在站外抽菸。他本以為,一支菸的時間就可以下決定。但他抽了第二支、第三支。煙霧裡的林榮基想起許多事,想起這不僅是五個人的事,而是有關香港人言論及出版自由的事。將第三根菸頭丟進橙色垃圾筒,林榮基決定不再回中國受監控,反之他找立法會議員何俊仁幫助,在全港市民眼皮底下,開記者會公開事件。一夜間,林榮基成了許多人心目中的英雄。

若是對共產黨存有幻想,下場會很慘。有一位香港朋友在我的臉書上留言,談及一九八○年代剛剛簽了聯合聲明,他開始辦理移民。有朋友讚揚他有未卜先知的眼光。他如此回答說:「眼光?錯!血與淚的教訓!一九四八我老爸公司買好機票讓他去香港,他認為日本人三年多時間也不過如此,難道共產黨還壞得過日本人?結果呢?可想而知。我經歷批鬥坐監,好不容易才回到香港的。」

對余英時來說,香港不是旅途的終點,卻是一個通往自由的重要驛站。在兵荒馬亂的時代,若沒有香港,他不可能在新亞書院完成學業,更不可能由新亞書院推薦成為哈佛大學訪問學人。

為什麼年輕人容易被共產黨或左派思想洗腦?

余英時在回憶錄中寫道:「共產主義的興起是二十世紀中國最大的歷史事件,不但決定了整個中國的命運,而且也改變了一切中國人的個體生命,包括我在內。我從十九歲(一九四九年)便開始自我放逐,中間過了二十多年的『無國籍』(stateless)的生活,便完全是受這一大事之賜。」很多人寫回憶錄,只寫自己偉大、光榮、正確的一面,刻意迴避自己的失敗、恥辱和悔恨,那樣,寫回憶錄就成了一種假大空的自我造神運動。余英時的這本回憶錄最為可貴的地方,就是坦然承認青年時代自己也曾被共產黨意識形態洗腦。

童年時期的鄉居生活,使得余英時對共產黨軍隊印象惡劣,他的家鄉發生過新四軍像綁匪那樣綁架並屠殺三百鄉民的「二‧一五事件」。在他十四歲時,又親眼目睹族兄遭新四軍殺害的屍體,在心中埋下恐懼陰影。然後,他閱讀與父親有交往的胡適的著作以及《觀察》雜誌,思想上打下了自由主義底色。但即便如此,他在燕京大學求學期間,依然未能抵禦鋪天蓋地的左派思想的侵襲,一度滿口共產主義理論,甚至被吸納進共青團。

這一段思想歷程,余英時此前很少提及。在回憶錄中,他反省自己同意申請入團有兩個原因:一是「性格上的大弱點,往往因為顧全情面,不能斬釘截鐵地對別人的要求一口回絕,使對方永遠覺得有機可乘」;二是「虛榮心,認定自己有很高的『為人民服務』的潛力,一種自我陶醉的心理不免在潛滋暗長」。在此期間,他感染了一種宗教式的狂熱情緒和「左傾幼稚病」。這本回憶錄中,余英時寫到一個從來沒有對人說過的故事:一九四九年十二月下旬,一位身為基督教牧師的安徽同鄉來訪,告知共產黨地方幹部怎樣殺人逼錢的殘酷行為。余英時卻聲色俱厲地駁斥對方的事實陳述,讓對方狼狽而去。在書中,余英時誠懇地反省說:「我當時如飲狂泉,完全無法自制,不但失去理性,而且人性也已歪曲得所剩無幾。……時間愈久,我的愧悔之感也愈益加深。六十年了,我每一思及此事便覺得無地自容。如果說這件事對我起過甚麼教訓作用,那便是我認識到人心中深藏著種種邪惡,一旦釋放出來,整個人一定會被吞噬掉。」此種懺悔,類似於奧古斯丁之《懺悔錄》;而余英時所謂的「人心中深藏的邪惡」,正是思想史家張灝所說的「幽暗意識」。

「入乎其內」,方能「出乎其外」,最徹底的反共者,往往都是那些曾經被共產思想蠱惑的人。青年時代的這一段歧途,使得余英時一輩子都在反思近代中國的激進主義思潮。在此意義上,余英時也對汪精衛當年的選擇有「同情之理解」和「理解之同情」,他在為汪精衛的詩集《雙照樓詩稿》所寫的序言中為汪辯護,讓某些信奉「民族大義」的「國粉」、「蔣粉」為之抓狂。在這本回憶錄中,余英時更指出,汪精衛、周佛海等人一意求和,甚至不計一切,去日本佔領區建立傀儡政權,是因為估計到戰爭持續下去必為中共提供擴展勢力的機會,最後則將中國送進蘇聯的懷抱。汪精衛原本是國民黨左派領袖,與中共關係最深,周佛海更是中共創黨領袖之一,陳公博也曾一度參加過共產黨,他們對中共的認識很深,憂慮也遠遠超過他人,他們對於中共利用戰爭以奪取全國政權的估計十分準確。

余英時基於青年時代那段被中共洗腦的慘痛教訓,將反共的立場堅持一生。反之,跟余英時同輩的兩岸三地的文化學術界名流,如陳映真、金庸、余光中、李敖、饒宗頤等人,晚年幾乎全都跟中共眉來眼去,他們「晚節不保」,頗受世人之輕看。

「我不是新儒家」:儒家文化是共產主義進入中國的容器

余英時常常被誤認為是新儒家之一員。在本書中,他深情描述了在錢穆門下求學的歲月,師生之間的「從遊之樂」宛如《論語》中的場景,但他並不承認自己屬於新儒家。與堅信可以用國學對抗共產主義的錢穆不同,余英時是一名自由主義者,他研究的對象當然是中國的歷史和文化,他使用的方法卻是在哈佛接受的嚴格的西方現代學術訓練。其實,在香港期間,他就在美國新聞處和英國文化協會的圖書館中,系統性地閱讀了二十世紀中葉西方的政治、社會思想和專題研究,從此,「民主、自由、人權等普世價值才真正成為我深入內心的人生信念」。

余英時對中國民間自治的生活形態有相當之留戀和肯定,但對上層建築的儒家思想則有鞭辟入裡的批判。他在近年的一場演講中明確指出:「我不敢妄測儒家的現代命運,不過從歷史上觀察,我們可以清楚地看到:儒家的新趨向大致是退出公領域而轉移到私領域。」也就是說,在公共生活和民主制度建構上,儒家很難實現「現代轉化」,儒家只能在私人生活領域中承擔部分「修身養性」之功效。

在這本回憶錄中,余英時更以專門的章節討論儒家思想與共產主義意識形態之間的相容性。為何共產主義如水銀瀉地般進入中國,讓數以億計中國人如癡如狂?共產主義針對人性普遍的、共通的弱點或幽暗面乘虛而入,又尤其對某些文化傳統能長驅而入。比如,在俄羅斯傳統、法蘭西傳統和中國傳統中,共產主義特別容易生根發芽;而在英美傳統、日本傳統和伊斯蘭傳統中,共產主義則不那麼容易存活。這是什麼原因呢?

余英時指出,以儒家為主體的中國傳統思想發生了一種「接引作用」,使清末知識人容易接受共產主義(或社會主義)意識。首先是儒家特別注重「均」的觀念,孔子「不患貧而患不均」是最早的表現。「均」的觀念也從儒家傳到道家,從上層文化傳到下層民間文化。平均主義的思想在中國一方面源遠流長,一方面無孔不入,為中國知識人接受共產主義奠定了一種心理上的基礎,因而才有一拍即合的效應。其次,儒家另有一極大影響的價值觀是關於「公」和「私」的尖銳對比。士大夫一向都強調「公」是善,而「私」則是惡。《禮記‧禮運》中的「大同」觀念一直是受到特別重視的。近代提倡改革的康有為寫《大同書》,而主張革命的孫中山也宣揚「天下為公」四個大字,這又構成清末知識人接受共產主義理想的一種背景。號稱「最後一位儒家」的梁漱溟接受共產黨,也是因為他從儒家傳統出發的反對私有財產的觀念與共產黨不謀而合,但最後梁漱溟終於發現,沒有對私有財產的保障,所有的人權自由都將蕩然無存。

另外,余英時未提及的還有一個重要思想觀念也是由儒家所形塑的,那就是「天下大一統」,以及由此衍生的集體主義和「家國情懷」。正是基於此一原因,二○一二年初,中共中央辦公廳和國務院辦公廳發布《關於實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見》,揚言要在「二○二五年前全面復興傳統文化」。由此可見,馬列主義和共產黨意識形態破產之後,傳統文化成了中共的速效救生丸。然而,無論是書中提及的張光直,還是陳映真、金庸、李敖、許倬雲、王庚武等人,這些跟余英時一樣著作等身的人物,始終未能看透這一點,未能像余英時那樣擺脫此種「大一統」、「大中華」思想之束縛。他們浸淫於儒家文化和大一統理念的幻想中,「一日為奴,終生為奴」,誠可悲也。對照之下,余英時之為余英時,才凸顯出思想和靈魂的雙重高度。