電影裡的烏克蘭與俄羅斯衝突:沙基羅斯尼薩( Sergei Loznitsa)

對沙基羅斯尼薩( 瑟蓋·洛茲尼察; Sergei Loznitsa)來說,烏克蘭、俄羅斯和蘇聯之間的分別並不那麼徹底,由始至終「打成一片」。從《蘇維埃大事件》(The Event)、《我快樂你大鑊》、《佔領廣場》到《瘋狂的邊境》,羅斯尼薩刻劃了歷史的韻腳,人心不古,鬥爭不停。

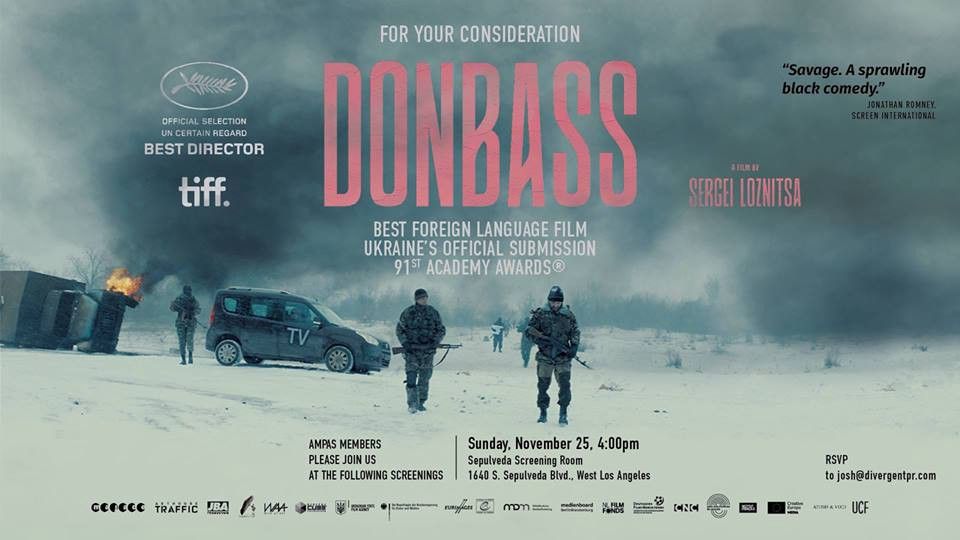

《蘇維埃大事件》(The Event)有關1991年蘇聯解體過程中的一頁,紅色帝國倒下,希望過後是失望;約二十年後的《我快樂你大鑊》(My Joy)中, 一個貨車司機的公路之旅在當代俄國與二戰紅軍的事蹟之間往返,軍警男女,盡皆匪賊;《佔領廣場》(Maidan)則屏息靜氣旁觀廣場革命,橫跨2013至14年,從和平佔領到硝煙達天,接續就是《瘋狂的邊境》(Donbass)中的內戰,東部親俄的頓巴斯地區欲隨克里米亞步伐,脫離烏克蘭,戰火持續不斷。

腐敗世界的紀錄

這四部作品若非紀錄片,就是紀實風格的劇情片,都滲透著羅斯尼薩對這片廣袤凍土的一貫主題:從上而下的制度朽壞、人心腐敗;平民對政權的反抗,以及人民之間的鬥爭,從未停止。結果就是:不平安、無和平。

羅斯尼薩在首部劇情片《我快樂你大鑊》之前已是資深紀錄片導演,風格沉著、節奏緩慢、色調陰冷,讓事件在旁觀者視角的長鏡頭當中慢慢發生。與他多次合作的攝影師 Oleg Mutu,是「羅馬尼亞新浪潮」的猛將,對羅斯尼薩作品中蘊含黑色幽默的極簡寫實美學貢獻良多。

因為羅氏簡約得近乎嚴苛的敘事風格,其紀錄片如《蘇維埃大事件》及《佔領廣場》不會有旁白解釋來龍去脈,只有簡短的字幕卡;《瘋狂的邊境》中有關頓巴斯佔領區的背景亦無解說,所以對那些不熟悉相關歷史的觀眾來說,最好在觀影前先查閱相關資料。重點不是發生了甚麼,而是他如何闡述其意義。

作為他山之石,羅斯尼薩鏡頭之下的烏俄近史,與其他地方的抗爭境況有何呼應之處?第一點,是走向暴力。《蘇維埃大事件》中的蘇共高層政變匆匆挫敗,在聖彼得堡的民眾雖然不安,但罷工集會和平進行;《佔領廣場》卻目擊和平的社會運動在武力鎮壓下演變成暴力鬥爭,絕大部份時間安定如街燈的攝影師也因躲避催淚彈而要逃上高樓,如狙擊手一般遠觀被真正的狙擊手殺傷的人。

是否必須成為怪物?

暴力無可避免,主因是腐敗:建制之內,不分上下,不論有沒有穿制服,皆以權謀私、貪污瀆職。當制度崩壞、警賊不分之時,公義無望,唯有私了。繼而是人心敗壞,出淤泥而不染只是幻想,像《我快樂你大鑊》的主角及收留紅軍的教師,好心無好報,要麼滅亡,要麼瘋狂。當仇恨漸漸取代了理想、惡意蓋過良善之後,與怪物戰鬥的人是否必須成為怪物,才不會淪為食物?

沒有人是孤島,廣場革命中的烏克蘭民族主義者,在《瘋狂的邊境》中的平民眼裡成為了法西斯劊子手(這是從《凜冬烈火》[Winter on Fire]中看不到的)。頓巴斯地區內戰之瘋狂,體現於政權左手是暴力、右手是謊言,以新聞造謠、煽動民粹。

結果,當甚麼也不可信之時,甚麼都有人信——這又豈只說烏克蘭?

電影作為悲觀的反抗

羅斯尼薩對歷史和人心是悲觀的,認為烏克蘭和俄羅斯人仍未擺脫蘇維埃的思維。從來就沒有烏托邦;解體前後,權貴仍是權貴,受欺壓者則成為了同謀者。羅氏的電影看似灰暗無望,但他的電影作為行動,卻是一種冷峻的反抗。

他雖走遠(移居德國),但鏡頭一直打開,凝視怪物,毋忘初心。

[原載於《獨報》]