港臺言情巔峯對話——論亦舒與瓊瑤小說之差別

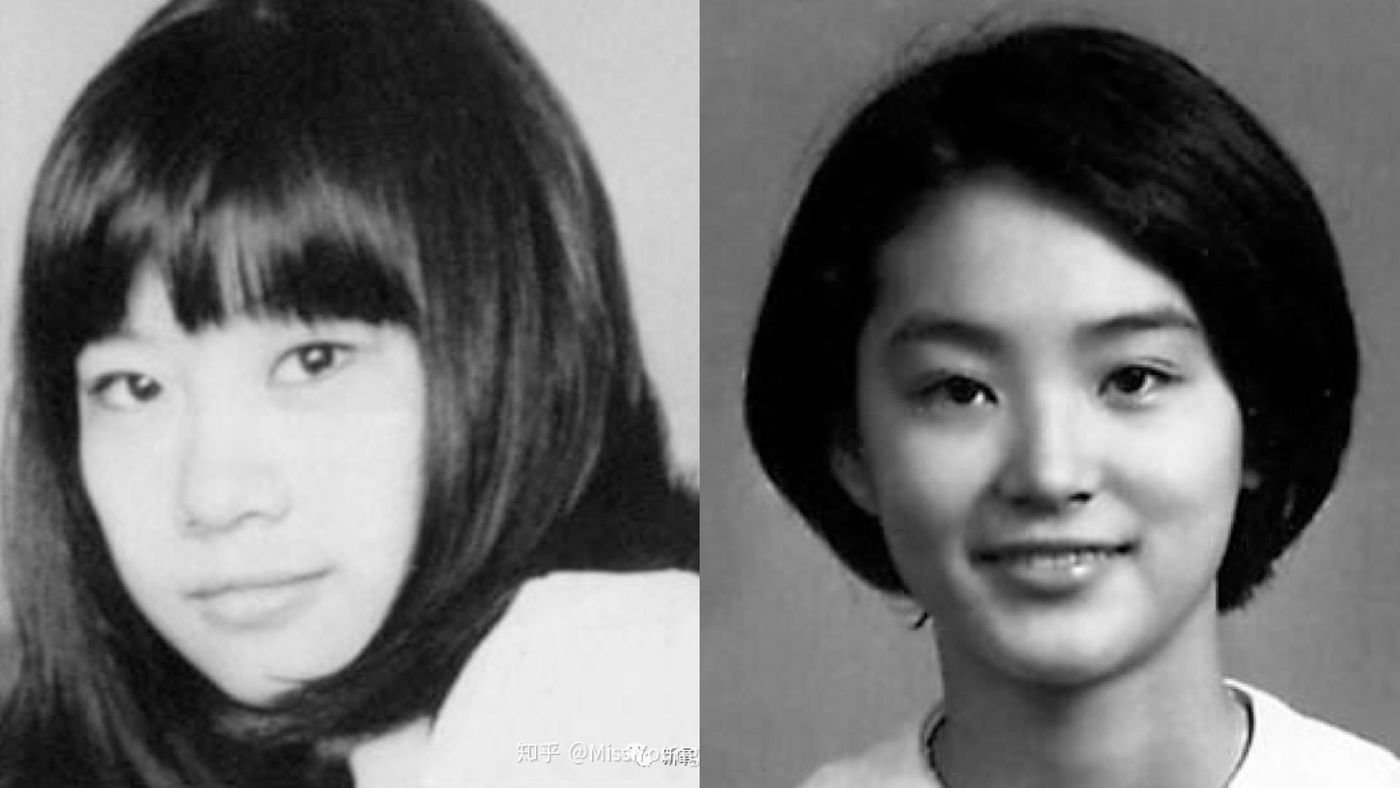

當代都市最早的讀書熱潮,大約就應該算是在八十年代初期流行的港臺言情小說與武俠小說,後者自有金庸、古龍稱雄,而前者,雖然知名者甚衆,但真正值得進行理論探討的,大約也只有亦舒、瓊瑤少數幾位。以至於出現了這樣的提法“香港有亦舒,臺灣有瓊瑤”,使對這兩位女性作家的比較,成爲一件趣事。

首先亦舒與瓊瑤的創作中有一定相同之處。除了同樣以愛情爲主要題材外,她們又都是作品多產的暢銷書作家,這樣衆多的作品便難免出現重複、雷同現象,即她們的作品已經各自形成一定的模式。

比如,作爲通俗小說,爲了增加可讀性,亦舒在作品中雖然很少作肖像描寫,但字裏行間顯示出主人公也大多是俊男美女,而且有時爲了向通俗小說的傳統靠攏,亦舒也會強設一些巧合、偶遇,如《我的前半生》中結尾,子君最終在事業和婚姻上都找到了完滿的歸宿,這個結局未免顯得過於理想化,至少翟君的出現顯得有點離奇、突兀(在渡假時偶遇,條件奇佳,獨身,而且喜歡子君)。

這種對通俗傳統的認同雖然可以滿足一般讀者對“大團圓結局”的渴望,但顯然會使作品的現實深度遭到一定程度的損害。至於瓊瑤,已經有許多人專門對這一點進行過論述,這裏就不再重複。

對於瓊瑤的研究在大陸已經不少,今天我論述的重點,是試圖以之爲參照對象,探究一下亦舒小說創作的獨特風格。

(一)兩者適應的時代背景與讀者層次不同

香港文學界認爲大陸的流行節奏一般比港臺要晚一二十年,當大陸處於“瓊瑤熱”之時,香港早已在提亦舒了。這種說法是客觀的,這種現象,與這兩位作家各自適應一定的時代背景有關。

在不同的經濟環境下,讀者會產生不同的接受傾向。

就瓊瑤和亦舒來說,傳統文化環境中,一般人缺乏在現實生活中過多抉擇的餘地,日常經驗平淡乏味,瓊瑤的理想主義情愛模式在這時完成了普通人織夢的願望,因而大受人們歡迎;而亦舒卻只有在商業經濟開始發達,普通人,尤其是女性,開始追求精神獨立並充分接觸紛繁的社會環境,開始產生種種困擾之感的時候,纔會被人所理解。

同時,我們也可以從當下讀者羣的結構中推測出這種閱讀趨勢:

瓊瑤的讀者大多是一些年輕的女性,其作品尤其受校園中的女學生和家庭主婦青睞。因爲長期以來,中國傳統女性在生活中的位置大多是處於從屬地位,缺乏經濟獨立的能力。“家庭”,當然也包括組成家庭的前提“愛情”在她們心目中便具有非常重要的地位,許多女性一生的“事業”都是在一個狹小的家庭圈子中進行的。因而,瓊瑤以“愛情、家庭”爲重心爲傳統女性編寫的神話便成爲她們移情的最好載體,在其中,她們既可以找到一定的與自己生活理想的相通之處,又能體驗現實生活中感受不到的浪漫快感。這樣瓊瑤的作品便成爲八十年代中國大多數女性寄託日常情感,進行精神漫遊的媒介,受到她們的廣泛歡迎。

而時至九十年代,商品經濟的新型社會中,人們的“個性”漸漸得到發揮,許多女性更在傳統的家庭之外看到了自己可以發展的更大空間,家庭開始成爲她們生活的一個部分而不是“全部”,而“愛情”的神奇與浪漫在成熟女性心目中的地位也不再高於生命、自由甚至事業。此時瓊瑤式的“纏綿癡狂”在她們的眼中便顯得有些矯情。都市中現實的新一代讀者期待的不再是瓊瑤式的“唯愛情”小說,而是更加貼近她們心態、更加貼近現實的作品與作家。

而亦舒的作品,“既真實傳神,變幻多姿,更充滿着現代精神和城市味道。”從而使這羣“白領新生代”產生了強烈的共鳴。

(二)對“城市”的表現不同

雖然都是生活在現代都市,而且作品也大多是以現代都市爲故事發生的背景,但“城市”在亦舒和瓊瑤筆下的份量顯然不同。

瓊瑤的小說往往淡化社會、時代背景,她的主人公很少真正融入現代都市的社會關係網絡中,而作者也很少將描寫的筆觸伸向這個角度。這些人物在思想中較少受商業化社會金錢、名利觀的影響,在作品中他們主要的“事業”就是用尋覓愛情、享受愛情並且爲愛情而煩惱。相比之下,都市生活不過是一個無關緊要的背景,因此,當瓊瑤把小說的背景改放到古代社會的時候(如已經被改編成電視劇的《梅花三弄》),讀者並未覺得有何變異之處。

亦舒則不同,她的作品有着鮮明的時代印記,而且主要是以香港和歐美的現代大都市作爲背景。她的作品雖然也都是在描寫愛情故事,但主人公的感情發展與身邊的社會關係網絡有着重大的聯繫,而前者往往屈從於後者。可以說,亦舒是在演繹愛情的表面下展示一個冷漠現實的都市社會,展示在這種都市環境中,人的個性、心理所受到的種種壓抑與異化。

如《我的前半生》、《沒有季節的都會》、《圓舞》、《心扉的信》等作品中對離婚問題及其對兒童婦女生活與精神的巨大影響(安兒與對方女兒的打鬥)的描寫;《朝花夕拾》中對未來社會中老人孤寂狀態與人們之間冷漠關係的預言;《流金歲月》中對商業社會中激烈競爭及複雜人事糾葛的刻劃;《喜寶》、《連環》中對貧富差異造成的命運、心理異化的深刻剖析……這些都顯示着亦舒對社會弊端揭示的敏銳與尖銳。

尤其是《喜寶》這部作品,可以說是亦舒最出色最有深度的作品之一,是一部探討人生的佳作。

小說描述了在1978年,出身寒微的21歲劍橋大學高材生薑喜寶偶然結識富家女勖聰慧,受其邀請參加後者與腦科醫生宋家明的訂婚禮。她的才智、談吐、美貌同時吸引了勖氏父子,爲了讀書和生計,她選擇了雖已花甲但仍頗具魅力的勖存姿,然後她才發現勖某的財富遠遠超乎她的想象。

她得到了金錢、珠寶甚至一座蘇格蘭堡壘,在開始時寂寞的她與勖存姿甚至有很好的精神交流。然而勖存姿強烈的佔有慾使喜寶感到失去了自由,倔強的她甚至爲此故意與人偷歡,與中規中矩的宋家明調情,當她發現勖存姿掌握她的一切行動後她感到大爲憤怒並失去了偷歡的興致。

終於有一天,她遇到了一位年輕德國物理教授,後者與她相處融洽,使她感到精神放鬆甚至想離開勖某。得知此事的勖存姿感到了強大的威脅,於是當着喜寶的面開槍射殺了情敵。緊接着她的母親在再婚不久自殺身亡,至此喜寶萬念俱灰,放棄了自己努力多年的大學課程,開始酗酒。

她發現金錢並不能代替感情,勖家的人雖然可以支配許多財富但他們卻都不幸福:勖聰慧性格軟弱,因得不到喜寶的愛而精神崩潰;宋家明雖有專業但爲了慾望也在出賣感情和精力;聰慧與並不愛自己的人結婚後發現真相於是遠赴他鄉離開親人;大姐聰憩表面幸福實則在爲丈夫的外遇而苦惱,並在做過乳腺癌手術後自殺而死;而勖存姿在遭受一系列家庭變故的打擊後終於露出老邁之態,最後病死在牀,一個億萬富翁的死,也不過就像一個平凡的老人。26歲的姜喜寶得到大筆的財富,但這些東西此刻對她卻並無太大的意義,她已經失去了一切:青春、愛情、生命力。

這篇小說事實上是在探索人生存的意義:金錢、愛情、健康,到底什麼纔是人生應該追求的東西,怎樣才能生活得更加充實快樂?對這些問題,小說最終並未給出答案,主人公最後落入寂寞空虛之中。在幾個人物中,似乎聰慧的最終選擇是正確的,然而作者對此也並未做出確切的肯定。事實上,關於人生的答案,恐怕沒有人能夠真正說得清楚,也正是因此,對生存的思考才成爲文學的一個永恆的話題。

小說中很多地方描寫到喜寶童年生活的困窘,其中充滿了對下層人艱難狀況的不平與憤懣。如小說中寫到喜寶在母親自殺後的心理獨白:

“那麼高的樓頂,在異鄉,離她出生的地方一萬多里,她在那裏自殺,上帝,爲什麼?

我想到幼時,她自公司拾回縛禮物的緞帶,如果縐了,用搪瓷漱口杯盛了開水熨平--我們連熨斗都買不起。

我想到幼時開派對,把她的耳環當胸針用,居然贏得無限豔羨眼光。

我想到死活好歹她拖拉我長大,並沒有離開我。

我想到父親過年如何上門來借錢,她如何一個大耳刮把父親打出去--是我替父親拾起帽子交在他手中。

我想到如何她在公衆假期冒雨去當班,爲了爭取一點點額外的金錢,以便能夠買只洋娃娃給我。

我想到上英文中學的開銷,她在親友之間討舊書本省錢……我們之間的苦苦掙扎。

所以我在十三歲上頭學會叫男生付賬,他們願意,因爲我長得漂亮,而且我懂得討好他們。

……

回憶是片斷的,沒有太多的感情,我們太狼狽,沒有奢侈的時間來培養感情,久而久之,她不是不後悔當初沒有把子宮中這組細胞刮乾淨流產。我成爲她的負累。她帶回來的男友眼睛盯在我初育的身上,到最後我到英國去了,她也老了。

我母親是個美麗的女人,然而她平白浪費了她的美麗,沒有人愛她。

我母親的前夫連打最後一次長途電話詢問她的死訊都不肯付錢。

“……”

同時,喜寶銳利的目光將所有人行爲下面的自私、虛僞等個人目的揭出:如宋家明初遇她時唯恐後者危及自己地位而對她的防範;勖存姿之所以在她身上投入大量金錢的真實動機等等,在喜寶的眼裏,這個社會是冷酷陰暗的。

另外,對於喜寶命運的分析,作者也並未簡單地把其悲劇歸結到社會制度和貧富差距上。小說講述了一個劍橋高材生“墮落”的故事,我們發現,她的選擇是理智的、自覺的。“如果是在拍電影,我一定是個被逼賣身的苦命女子。在現實中,我是自願的劍橋大學生,現實裏發生的事往往比故事戲劇化得多。”(P55)(這使我想到了蘇童的頌蓮,然而後者尚無喜寶的清醒與自覺)

喜寶的悲劇並非完全是資本主義制度的悲劇,其中也有喜寶性格的內在因素,正如喜寶說:“我不會怪社會,社會沒有對我不起,這是我自己的決定。”而且,只要社會中存在貧富差異,這種悲劇性的人生選擇就一定會重演。

事實上,喜寶之所以跟隨勖存姿,絕不能解釋爲簡單的“面對金錢的墮落”,做出這個決定很大一個原因是因她對男人的失望,以及獨自一人面對生活的彷徨。她覺得即使不跟隨勖存姿,自己也並沒有更好的選擇:“我並不覺得羞愧,事無大小,若非當事人本身,永遠沒法子明瞭真相,聰恕無法瞭解到我的心情。多年來的貧乏愛的貧乏,物質的貧乏,一切一切,積鬱到今天,忽然得到一個出口,我不可能顧忌到後果,我一定要做了再說。”喜寶選擇的是一種生存的手段,與愛情無關:“愛情是另外一件事。愛情是太奢華的事。”

喜寶在後來的確感到空虛,但即使她不選擇勖存姿,她也不見得一定會快樂,這個喜寶是看得很清楚的:“我不介意出賣我的青春。青春不賣也是會過的。”“我已經太滿足目前的一切。/我可以正式開始慶祝,因爲我不必再看世上各種各樣的人奇奇怪怪的臉色,我可以開始痛惜我自己悲慘的命運淪落在一個男人的手中,做他的金屋裏的阿嬌。/只有不愁衣食的人才有資格用時間來埋怨命運。”(P52)

同時,喜寶對勖存姿的情感也是十分複雜的,她因痛恨自己的命運而痛恨勖存姿,但她也感受到這個老人對她真誠的、心靈上的需要(對於一個孤獨的人來說,被人需要無疑是非常可貴的),而且她也依賴着這個男人給她的精神助力。因此,當勖存姿心臟病發作時她驚恐無比,當宋家明詢問她是否離開勖存姿時,她茫然地想:“我已經夠有錢。要離開他現在我可以馬上走。但還有誰會來聽我的傾訴?誰有興趣再讀我長信中瑣碎的事情?他的確已經年老。但他永遠站在我的身後,當我最需要他的時候,他在那裏。”

“年輕人。/他們的應允如水一般在嘴裏流出來,大至婚姻、前途、愛情。小至禮物、信件、電話、約會。說過就忘記,一切都是謊言,謊言疊上謊言,連他們自己的腦袋都天花亂墜起來,像看萬花筒一般,轉完又轉,彩色繽紛的圖案,實則不過是小鏡子裏碎玻璃湊成的圖案。我看得太多,聽得太多,等得太久。一次一次的失望。/我想起我這二十一年的生命沒有一件真事。/只有勖存姿。/不是爲了他的錢。在他這次進醫院之後,不再是爲他的錢。在銀行的現款已夠我念完劍橋,現在不光是爲他的錢,他是世上唯一愛護我的人。/別問我什麼是愛,我不知道,勖存姿這樣子無限的給予,應是愛的一部分。”

喜寶經常提到她對生活的願望:“我一直希望得到很多愛。如果沒有愛,很多錢也是好的。如果兩者都沒有,我還有健康。”但是當喜寶看似擁有這些後,(當她跟隨勖存姿後,以前認識的所有男人都開始表示愛她),她卻並沒有感到快樂,爲什麼呢?也許是因爲喜寶在得到的同時也失去了自己的奮鬥目標。

當她在困苦之際,她爲了前途而拼,包括唸書、到處尋找經濟保證,以求在社會中繼續生存,這時的喜寶充滿誘人的生命力。反倒是有了錢,生存可以得到保證之後,她找不出有什麼是她應該繼續爭取的:她曾經希望過普通女人的生活,但德國教授卻因此被殺死,其實即使不是這樣,她也未必會在一個小家庭中得到滿足;至於事業,在喜寶看來不過是求生存的一種手段,當後者得到完全的保證後,前者也就對她不再有吸引力。喜寶再也不能給自己設定一個奮鬥目標,這就是她最後空虛的至大原因。

可以看到,亦舒在小說的處理和人物的刻劃上並未流於膚淺,而是深入挖掘了深層的社會根源和人物的真實心理,從而使作品擁有了普通通俗小說難以達到的思想深度,使作品成爲當代都市人的命運與精神的真實寫照。

(三)愛情觀上的差異

瓊瑤的愛情是唯美的。在愛情中的愛、戀、癡、迷、妒、恨都不摻雜其它社會雜質,即使阻力來自外界,也不能左右主人公的內心選擇“愛”是既定便無可更改的,即使這段“愛”最終沒有得到幸福完滿的結局,也是外界客觀強力的壓制而絕非是在這客觀面前主觀情感有了任何變化。在瓊瑤的作品中,愛情是生活不可或缺而且也佔據着主導地位的一個成分,甚至“生”與“死”這樣的人生至要在“愛情”面前也退居其後。瓊瑤對“愛情”的謳歌態度是不言而喻的。

而亦舒對“愛情”的態度則是矛盾的。

一方面,她確認世界上有“愛情”的存在,而且它是不拘背景、身份,發諸內心無法設計的一種至純至美的感情。她曾指出說:“中國人講究‘恩愛情義’。愛情涉及恩與義,其中責任大於一切。中國人不懂得愛情最美麗之處,是在乎任性,來去自若,不受禮俗常規所拘,拒絕其他因素的影響。”但亦舒心中也感到這種至純至美的“愛情”很難在現實世界凡俗生活中存在,因而凡是表現這種超凡脫俗的情感的作品,大多帶有強烈的傳奇色彩,甚至乾脆就採用科幻或神話的外殼。

《玫瑰的故事》中,黃玫瑰、傅家明、莊國棟都是甘於爲“愛情”付出一切的至情至性之人,但從作品中我們又不難發現這些人物存在的虛幻:黃玫瑰的美麗已近魔幻,而圍繞她的幾個人物經濟背景又都十分優越,不必爲溫飽而勞碌奔波。與他們相對比,致力於事業的黃振華則被描寫成市儈氣十足的商人,在作品中被貶爲二等。

這部作品中的愛情是不顧一切的:名譽地位(如不惜拋妻棄子的周士輝)、年齡(如傅家敏和羅震中的單戀)、時間(莊國棟雖然在年輕時放棄了玫瑰,但愛情畢竟已經存在,因此他理智中選擇的婚姻並未成功,在以後的幾十年中,他的感情仍然屬於多年前的玫瑰;傅家敏則雖結婚生子,但直到十幾年後仍然不能忘情,乃至多年後見到小玫瑰後仍舊如癡如狂)甚至生命(如玫瑰與罹絕症將死的傅家明之間的愛情--這個男人顯然是作品中作者最喜愛的一個男性,因此亦舒把“家明”這個她一直喜愛的名字給了他),玫瑰的魔力使每個遇到她的男人神魂顛倒,並投入全身心的戀愛中。

人們很難想象在在現實中找到這樣的故事,這是一個典型的愛情傳奇。在我的閱讀過程中,這部作品是亦舒唯一一部“唯愛情”的小說,而且相信是在她創作早期對現實認識尚不成熟的作品。雖然該作在讀者中名氣很大(這大半得力於電影的推廣),但我認爲它絕算不上是亦舒的成功之作。

再如《朝花夕拾》,椎心刺骨的相思根源於男女雙方迫於現實的分離,而他們的相識又是在神祕的時空錯位之際;《異鄉人》則講述的是與外星來客之間的愛情。

顯然,亦舒是有意識地使這種愛情遠離塵囂,因爲雖然作爲一個女性作家她十分嚮往理想的愛情,但在理智上她卻清醒地知道這種至純至美的愛情事實上是十分脆弱的:一旦現實內容摻雜其中,它立刻會變了味道甚至土崩瓦解。

如《異鄉人》中,原來不顧一切尋找愛人藏身之處的祖斐得知對方是異類並須與之同赴異鄉,放棄自己習慣的優裕生活環境時,立即開始猶豫,繼而決定放棄。如果不是靳懷剛最終留下,兩人的愛情顯然會就此終結。

與此相對,亦舒善於描寫現代都市中歷盡磨難的愛情悲劇。有些作品的結局似乎是完滿的,如在《我的前半生》中最後子君再次結婚,但其中顯然有着主人公太多的疲憊和無奈以及原來理想婚姻破滅後留下的創傷。事實上,在亦舒的作品中,無所謂幸福的結局,人生本來就是平淡甚至充滿失望和遺憾的,婚姻也絕不能給人以完美。

亦舒作品中的主人公,多是“小布爾喬亞型”的知識婦女和職業婦女(甚至多是香港俗稱“女強人”型的女性),她們有知識、有能力、能自立自足,(當然作爲流行小說,作品中的人物大多美貌非凡,只是主人公絕不會以之爲安身立命的資本,甚至主人公並不自覺美貌,如《朝花夕拾》、《我的前半生》中的主角等。)但在感情生活中卻往往飽經滄桑,或情感受過挫折,或感到都市優秀男性的匱乏、苦於難覓知音。因而她們總是對男女間的感情有着清醒的認識,對自己的前途有着平和現實的態度,並不奢求完美的愛情與婚姻。

因而,在更多的情況下,亦舒把“愛情”(這裏其實稱之爲“戀愛”更爲恰當)看作是都市生活中的遊戲,是繁忙的日常生活之外的必要調劑,男女雙方都面對着衆多的選擇並隨時改變着自己的選擇,及時行樂。在這個世界裏,男女雙方斤斤計較的不再是愛情中的種種“誤會”(這種誤會在瓊瑤的作品中往往是全文的高潮,可以使瓊瑤的主人公傷心欲絕),而是一場對雙方未來生活均有價值的“婚姻”,這種“婚姻”不再是純粹“愛情”的產物而是現實生活擠壓下清醒的選擇,是一種生活方式。

亦舒在這羣矛盾的男女中間觀察描寫着他們苦悶彷徨的心態和充滿無奈的生活狀況,作品展現出深邃的現實意味。

亦舒小說的結局很少真正地花好月圓,主人公雖然大多有一個至少表面上看來合理的結局,並非獨守空閨,但心靈上的無奈和寂寞則是共同的。這種深深的的寂寞、孤獨感,形成了亦舒作品中主人公的共同心理特點。

如《她比煙花寂寞》中的姚晶,英年早逝之際,不但社會早已將她遺忘,就連丈夫和女兒也不需要她。她孤獨寂寞得連遺產也不知該留給誰,最終只好留給只見過兩次面的記者。

《藍鳥記》中,一位富家太太擁有“珠寶、皮大衣、丈夫、兒子、房子、現款,年年到歐洲度假”,但她卻感到心靈極度寂寞與空虛,並因此演出了一場婚姻悲劇。

《喜寶》中的勖存姿雖然事業鼎盛,但卻找不到一個可以說話解悶的人,因此他纔對足以做他的女兒的喜寶產生了畸形的戀情,因爲喜寶的個性、真實甚至嬉笑怒罵、尖酸刻薄都深深吸引着他,當我們看到年近七旬的勖存姿像孩子般地央求喜寶“你說啊,繼續說下去。”的時候,我們不難看出這個鉅富內心的寂寞有多深。而與此相對應,當喜寶承受了勖存姿大筆的遺產時,她便陷與衆多覬覦她財產的男人的包圍中,然而這卻無法解除她心靈的寂寞,她的日常愛好變成了每天像玩撲克牌一樣拍打大面額鈔票,而且她自己知道:“這算是什麼嗜好?我想我已經心理變態。”

--清醒,但無比寂寞,這就是亦舒作品中都市衆生的真實狀態。

綜上可見,亦舒與瓊瑤的愛情觀及對愛情的表現截然不同。

產生這種截然不同愛情觀的原因,我認爲主要在於兩人的性格以及由此而產生的人生態度大不相同。

雖然她們在愛情生活上都同樣遭受過感情的極大挫折和困厄,都有過失敗的婚姻,然而,從相似的生活經歷中,她們卻有不同的人生領悟。

瓊瑤曾說過,“人,走入中年,卻反而有童年時期的幻想,反正我一直是不很實際的人。”。儘管有過失敗的痛苦,但始終沒有改變瓊瑤對人生的溫情、樂觀的態度,(這種心態與瓊瑤離婚後一直受到平鑫濤的關注顯然不無關係),因而,她讚美的是理想化的夢幻般的愛情。而在離婚後保持獨身的亦舒,對人生採取的是客觀而冷峻的態度。她長期生活在香港社會“小布爾喬亞”--這個階層有很大程度上支撐着香港的繁榮--的生活圈子之中,對他們的生活方式和心理狀態有着切身的體會。亦舒的小說就是要通過這些人的際遇,真實反映現代香港人的道德、婚姻、愛情等觀念,表現現代香港人普遍的心態。同時,亦舒爽朗潑辣的性格,又使她在作品中形成了一種獨特的,嬉笑怒罵、尖銳犀利的文風,與她揭露的主題相合,構成了一篇篇讀來痛快淋漓的作品。

(四)對婚變和離異的態度截然不同

在瓊瑤看來,情愛的理想歸宿是家庭;男恩女愛,夫唱婦隨是家庭的理想模式;後代和事業對家庭幸福起保證作用。而離異婚變在她看來是不道德不光彩的,所以往往當作偶然的現象來加以描述,當作極端的不幸加以渲染,並且不惜編織假離異和破鏡重圓的節目,進行東方式婚姻道德說教。即使寫了真的婚姻危機,也要從傳統的倫理觀念中找出足夠的根據。可見她的情愛道德觀是守舊性的,有較多的世襲成分。

如上一點分析的那樣,亦舒根本不相信自由競爭的社會能培植公道純真的情愛。故此她視婚姻危機爲社會危機的必然並加以揭示。在她的筆下,大多是描寫“平和的離婚”、“無怨的分手”。她認爲,現代人面對婚姻的失敗不必困擾於負疚的感情窠臼,而應以冷靜及至慶幸的態度處之,因爲物慾橫流的社會,“不求永久,只求輝煌”已成爲婚姻家庭的基本守則。但同時亦舒也揭示了破碎家庭造成的負面影響老人和孩子的創痛,如《綁票》及《我的前半生》中對單親家庭中兒童彷徨處境的描寫。

(五)藝術表現上的差別

雖然同是言情小說的作家,但亦舒與瓊瑤的作品在藝術表現方式上卻有極大的差別。簡單地說,是“一個傳統一個現代,一中一西”。

瓊瑤成長於注重國學的臺灣,從小喜歡國文課,因此有較深厚的中國文學的底子,她的作品大多采用傳統的循徐漸進的敘述線索,語言則典雅、婉約,崇尚詩情畫意,甚至人物對白也經常採用書面語,顯得不太自然。幾乎每部瓊瑤的小說都有一首象徵主題的詩或詞,並使之在作品中反覆出現,甚至就以之爲作品的名字(如《碧雲天》、《幾度夕陽紅》、《在水一方》等)。可以說,瓊瑤的小說從語言到形式都是純中國式的,因此,她可以在中國贏得大量的讀者與觀衆。

亦舒的作品則是中西結合,自成一格。倪匡曾說“亦舒自小在香港長大,她的小說,和香港人的脈搏頻率相同,是地道的香港文學。她的小說不矯揉造作,有着香港人的性格。”

總體看,亦舒的作品(尤其是長篇小說)與其它流行小說一樣,以情節取勝,故事往往跌宕起伏,環環相扣,結局受歐·亨利的影響,常常出乎意料,富有傳奇色彩(如《開到荼糜》中人物之間撲朔迷離的關係及兇殺案式的結局;《薔薇泡沫》中主人公與王子之間的奇異愛情)。在語言形式上,亦舒小說都是以一、兩句話爲一個段落:跳躍性大,節奏感強,這各香港惜時如金的緊張生活很吻合。此外,亦舒小說的語言風格也很有特色,潑辣、尖刻、逼真,常以三言兩語切中時弊,鞭闢入理。在她的作品中,依稀可以看到她所喜愛的魯迅的尖銳犀利和張愛玲對待生活的冷靜客觀及敏捷的語言應對特點。

前面說過,亦舒小說的結局很少真正地花好月圓,主人公的精神生活中往往並不順利。然而在亦舒的筆下,這些人物雖然在生活中並不得意,但她們卻大多能夠用一種苦中作樂的姿態對待生活,在與人交往中表現出樂觀、幽默,並善於自嘲(如中年離異的子君、身患絕症的香雪海等),使讀者在閱讀的時候並不覺得壓抑而是感到到一種昂揚向上的精神愉悅。

另外需要指出的是,亦舒的長篇比短篇故事性強得多,而且理想主義色彩相對較濃,較具傳奇性。而許多短篇則顯得色彩黯淡,主人公往往陷於失敗、無奈、孤獨、寂寞的情緒中,有些作品甚至缺少完整的故事情節,只是人生中的一個片斷的記述,但相對來說,這類作品更深刻地體現出作者對社會弊病的敏銳感覺和批判性的揭示。

總之,亦舒的創作與瓊瑤相比,具有更強烈的現代都市氣息,在她的愛情故事中,反映出商品社會中人們的生活方式與心理、精神的真實狀態,堪稱是當代都市文學中的一道誘人的風景。

轉載請註明出處,謝謝! https://bailushuyuan.org/novel/traditional/reviews/12