“丰县都改变不了,还想改变中国?”

丰县事件的第五次通报,昨天已出炉。和上一次相比,它填实了不少细节,还有部里物证中心的加持,认定事件中那位受苦的女性杨某侠就是“小花梅”,董某民的罪责定为“虐待家庭成员”,最后还撸掉了从县长、县委书记往下的一批干部。

这次报告的结论基本上“维持原判”,因而公众普遍的反应是质疑诸多细节的真实性,催生出大量戏仿恶搞之作。这些质疑其实早已出现,只是这份报告仍未能平息,因为它未能有力地回应公众关心的疑点——尤其是那位女性的真实身份:她到底是不是小花梅?

我不是侦探,没有什么过硬的证据可以推翻官方定论,我更关心的是公众对此的反应。从理论上说,存在这样一种可能:她确实是小花梅,但无法说服公众。为什么?因为我们都熟知,国内这类调查报告,通常不是为了搞清楚事实,而是为了定罪,最终尽快平息事态。

也正因此,公众又有一种矛盾、幻灭的心态:哪怕不相信、不接受,但他们又普遍认为,这次通报应该就是“尘埃落定”了,不相信又能如何?

我一位朋友准确表达出了这种感受:“社会和我工作的小环境一样,每次有了一丝改变,看起来是希望,其实背后隐含的信息更让人绝望。”

也有人给我留言讥诮:“洗洗睡吧。丰县都改变不了,还想改变中国?”不知为什么,他很快又删了这一句,我不知道这算是某种“我早就知道”的犬儒,还是对勇气的奚落,但在这背后,似乎都隐含着一种对改变不抱希望的幻灭感。

昨晚和朋友见面,难免谈及此事,他也同样留意到这种失望的情绪,但他说:“这是好事啊!说明大家都醒了,对现实已经不抱幻想了。”

然而,对很多人来说,一个苦涩的问题是:醒了又如何?

就像鲁迅在一百年前曾说过的,最难的,其实是“梦醒了无路可走”,所以他才冷峻地断言:娜拉出走之后,“不是堕落,就是回来”。此前,他在《<呐喊>自序》中还曾借朋友之口说:“现在你大嚷起来,惊起了较为清醒的几个人,使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的苦楚,你倒以为对得起他们么?”

这样的困境,在当下也隐约可见。还在这次通报发出来之前,在我那篇《丰县事件带来的觉醒》底下,就有人留言说:“文章有点太乐观了”、“不会有什么改变的”。也就是说,根据他们对现实的认知,觉醒之后,社会也仍然会是那样,那不过是一种“没有力量、也无法推动改变的正义感”。

当时还有一位读者说:“到底这是一个孤立的事件,还是成为一个启蒙的开端,现在还不好说。很大的可能这只是一个极其特殊的案例,未来可能还是会像武汉郑州的那样,舆论场上小粉红满天飞。”

对此,我的回答是:“既然‘未来’还不确定,那么当下我们怎么想、怎么说、怎么做就很关键,什么都不做,预言就自动实现了。”这一点,她也同意:“是的,即便有许多人从未放弃,即便这次民众共同呼吁,这个世界也未必有更大的改变,但什么都不做,那么什么都不会到来。”

在这样的对话中,我意识到常常被人忽视的一点:人们对“改变”的界定其实是千差万别的。

有些人悲叹“数亿张嘴都改变不了一个女人的命运”,那首先是指个体的处境;有些人期望的改变,是对此案根植的社会文化土壤的清除;另一些人说的“改变”,是避免悲剧重演的制度化建设;还有些人说的“改变”,其实是社会权利意识的觉醒。棘手的是,这些不同的“改变”是彼此冲突的——很多人相信,权利意识的觉醒至少在这次并不能推动上述另外几种“改变”。

在想到“事件过后还能留下什么”时,这种无奈、无力感是真实的,也是必须要面对的。普里莫·莱维在《被淹没与被拯救的》中曾说,缺乏相应经历的后人,经常误会并指责集中营的受害者,认为像绵羊一样走向毒气室是可怜的表现,而抵抗和出逃才是真正的英勇之举。然而他说,这种无知忘记了一点:人们在其中感到绝望,并不是因为他们的懦弱,而是他们会以各种方式被反复摧毁。

考虑到这一点,在我看来,真正重要的改变并不是哪些具体的诉求得到满足,而是人在觉醒之后的自我赋能。每个人都要尽其所能地确保人的尊严不可侵犯,通过自己的方式去捍卫生而为人应得的权利。

这种改变其实已经出现,否则这次的事件根本就不可能闹这么大。1955年12月1日,在美国亚拉巴马州的蒙哥马利市,非裔女裁缝罗莎·帕克斯拒绝巴士司机让座给白人乘客的要求。然而,当地法律就曾规定黑人应给白人让座,罗莎本人此前也都一直这么做了,但她那天下班后太累了,就坚持得到和白人同样的待遇。甚至就在她此举之前九个月,另一位Claudette Colvin也一次次拒绝给白人乘客让座,但都没什么波澜,为什么偏偏就是这次改变了历史?因为时代真的变了。

真正的改变,发生在看不见的地方,在人的心里。卡夫卡曾有一句绕口令式的格言:“相信进步意味着进步已经出现,而这就谈不上是相信了。”虽然当下很多人或许未必“相信进步”,但看似吊诡的是,连他们的失望本身也体现出我们这个社会的进步,否则他们根本就不会当回事。

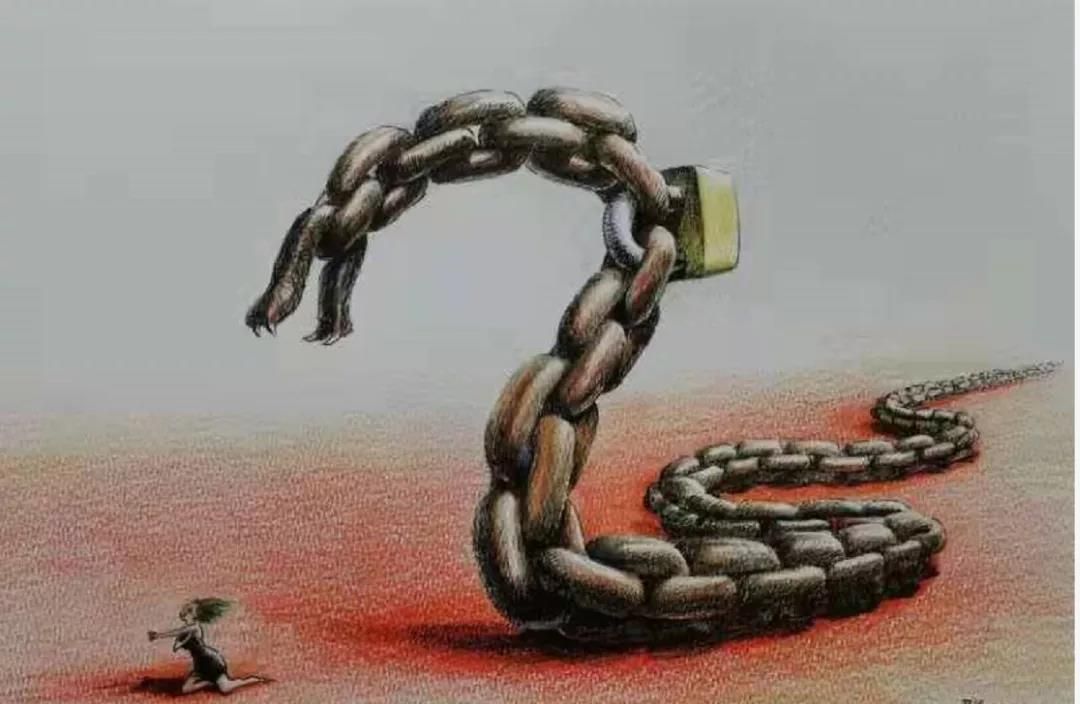

这次有女性朋友和我说,她关注这一事件久了,有一种极其复杂的感受:既感到失望,又感到愧疚,似乎自己是“躲在暗地里的享受者”,没能站出来做什么,这随即带来一种焦虑,甚至失眠,因为那庞大的外部环境看起来是自己无法推动改变的。

我能理解这种感受,善良的人容易产生内疚和无力,但一个人能坚持做自己就好了,不被外界改变,那也很了不起。超出我们控制的庞大外物,会引发焦虑,但我们至少可以也有权决定自己如何应对:不抱幻想,转而把希望放在自己身上,理直气壮地捍卫自己的权利和主张。肯定自我、坚持自我无须不好意思。

实际上,她身上已经发生了改变。我问她:“你是不是希望能像以前那样,有一个安全、可信赖的外部大环境,不用自己费心思去质疑、甄别,就是说,你现在觉醒了,但又觉得这耗费心力,你其实喜欢一个比较单纯可靠的环境?”她说:“我以前是这样,但是一下看透了,现在觉得没啥希望,可能就到对立面去了。”

所以,在我看来,改变丰县原本就没多大意义,可能也改变不了,很多结构性的事物更非一朝一夕就能一举就能彻底改观,那不现实,但我们从这一事件中不断反思、醒悟,可以改变自己,由此改变这个社会。我记得有部韩国电影里曾这样说过:“你以为‘国家’是什么?国家其实就是我们。”