智慧城市中的公共空间 |《地理媒介》笔记 𝟛

城市危机

1949年美国总统杜鲁门通过了《住房法》,标志着美国战后城市更新运动的开始。政府提供联邦资金用于城市更新和扫除贫民窟。1951年,日裔美籍建筑师山崎实开始着手设计Pruitt-Igoe,他最初的计划是希望为2800户圣路易斯市的低收入人群提供保障性的公共住宅。

集合住宅的概念描述了若干个不同宗族的家庭共同居住生活在一栋建筑内的居住形态,它区别于以前我国社会普遍存在的家族聚居模式。集合住宅一般层数较高,密度较大,主要控件由公共空间和套型空间构成,车行道和人行道由巨大的板状建筑及延伸的绿化带分隔。这类标准的现代主义住宅在建成初期,曾经一度是现代化高效生活的代名词。

Pruitt-Igoe开放时迎来了一批兴奋的住户,他们被当时的社区氛围所感染。他们原来唯一的选择是住在拥挤的出租房中,因此这一新计划广受欢迎。这个作品完成后,山崎实也一炮成名。

然而受政治和经济因素的影响,山崎实的设计在建造预算方面具有一定挑战。而廉价的施工方法很快就显现出从城市公共学校废止种族歧视引起开始,白人从城市中大批逃亡、圣路易斯市经济不断下滑,Pruitt-Igoe很快变成了令人绝望的高犯罪率危险街区。

1972年3月,圣路易斯市政府在花费500万美元整治无效之后,将已成“不宜居住项目”的Pruitt-Igoe住宅区全部炸毁,山崎实和千万美国民众一起在电视中见证了城市规划的失败。美国建筑评论家詹克斯(Charles Jencks)在《后现代主义建筑语言》一书中写道:“现代建筑于1972年7月15日3时32分在美国密苏里州圣路易斯城死去……”

城市梦想的终结直接原因还需追溯到60年代末期,美国陷入长期的经济“滞胀”之中,“新政式” 国家垄断资本主义的发展面临困境,保守主义趁机抬头,城市更新运动陷入深刻危机。

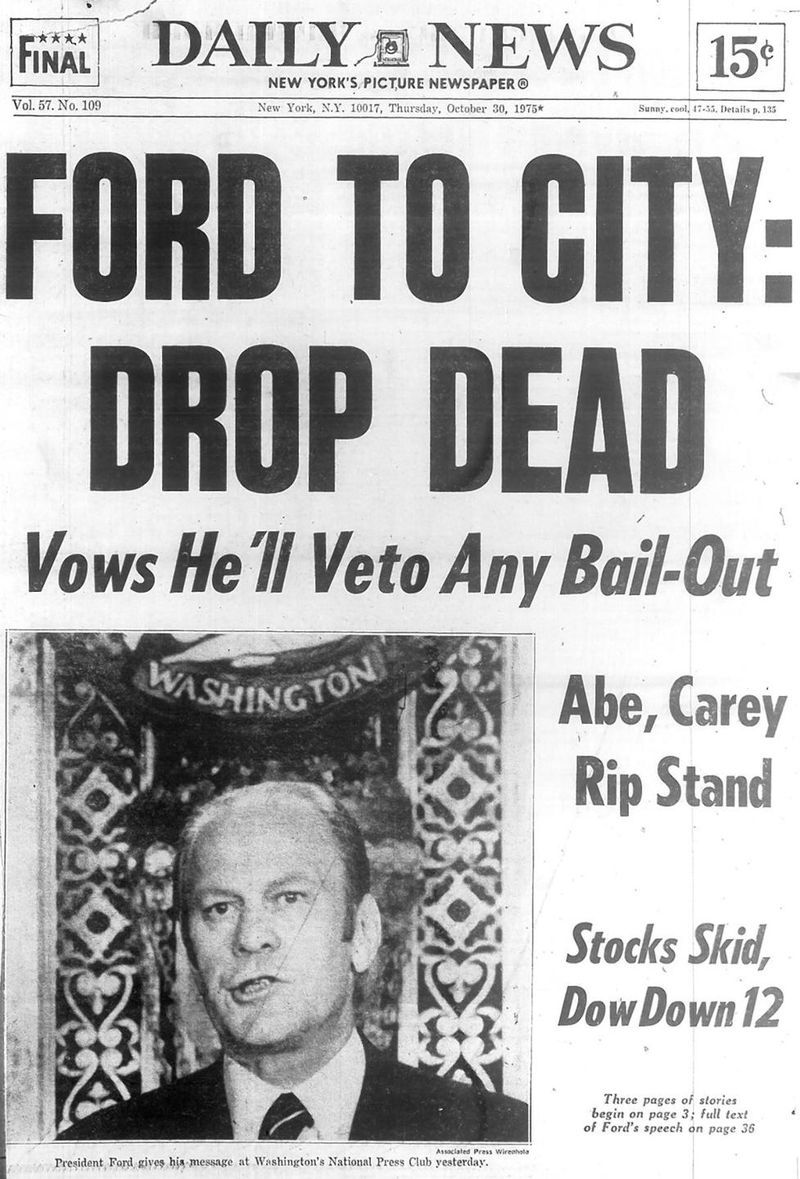

到1975年之前,标志性的现代城市纽约也到了破产的边缘。福特总统最初拒绝向纽约市提供贷款后,《纽约每日新闻》在1975年10月30日的头版头条刊发了福特的“经典”演讲新闻——“福特对纽约说:去死吧”。福特在那次讲话中说,他会否决任何“紧急财政援助”议案,并警告纽约的问题只是这个国家所面临的问题的一个缩影。

“如果我们继续透支我们所拥有的,超出我们的能力提供更多的福利和优惠,那么华盛顿和我们整个国家就会像纽约这样遭到报应。”

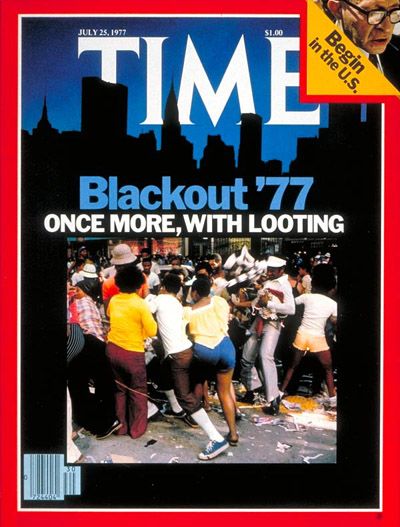

1977年7月13日的晚上8点半左右,一道闪电击中了纽约市布坎南南部靠近哈德逊河附近的变电站,由于该变电站疏于维护,从而造成了纽约市区大面积的停电,城市真正陷入黑暗。据《纽约时报》报道,25小时后电力恢复时,纵火犯已经放了1000多把火,抢劫者洗劫了1600家商店,直接经济损失超过3亿美元。大约有3800名街头抢劫犯被逮捕,也有550多个警察受伤。这些罪犯不得不被塞进拥挤的牢房、分局的地下室和其他临时的拘留所。

这就是著名的1977年纽约大停电事件(New York City blackout of 1977),经济衰退和犯罪率上升引发的恐慌,共同造就了1970年代后期纽约的黑暗时代。

无处不在的城市

20世纪中叶,一场关于社会文化、艺术、哲学的社会思潮在欧美产生并蔓延,这就是所谓的“后现代主义”。“后现代”作为时间概念,它是“现代”的延伸,它通常用来描述20世纪60年代以来的社会整体文化变异。如果说现代社会是基于工业革命大机器生产基础之上的话,那么后现代社会则是基于电子信息技术时空压缩基础之上的。

后现代的城市本质上令人迷失方向。保罗·威里利欧(Paul Virilio, 1986)指出,城乡差异全然倒塌,不仅导致了单一市中心的消失,也催生出“无处不在的城市”这种看似矛盾的新形态。威里利欧所说的“无处不在的城市”表现为距离的消失以及同质化的商业文化,同样的商品、品牌和体验散布全球。

在新自由主义复兴的大背景下,对公共空间未来的悲观看法在美国尤其流行。

而在20世纪末,尽管出于市场全球化、城市扩张和公共文化的媒介化的大趋势下,城市话语已经发生了明显的转向。随着城市化进程的加速,亚洲迅速出现不少超过千万人口的超大型城市。雷姆·库哈斯(Rem Koolhass,2004)提出,城市再也不只是一个西方的概念了。

新的都市主义也影响了对城市未来的重新评估。创意城市(Creative city)计划利用数字革命加速城市从制造业向知识经济的转向。英国创意城市研究机构Comedia的创始者兰德里(Landry,2005)认为:城市要达到复兴,只有通过城市整体的创新,而其中的关键在于城市的创意基础、创意环境和文化因素。通过创意产业的兴起赋予城市以新的生命力和竞争力,以创意方法解决城市发展的实质问题。

在世界范围内,原来市区工业化空间的再度开发与城市不断的中产阶级化勾连在一起,产生了新的城市社会分层模式。

智慧城市计划

智慧城市是什么?从技术上看,智慧城市一般是指通过使用大规模且多样化的数据来为城市移动、资源调配之类提供参考。

贝蒂(Batty,2012)提出,只有当城市的信息功能有能力为了特定目的将数据整合起来,为改善城市的效率、平等、可持续以及生活质量服务时,智慧城市才能真的具有智慧。

作者认为,目前对智慧城市的理解存在重大问题。具体而言,智慧城市常受商业利益驱动,对于能够从数据中学到什么常常言过其实。沙费斯(Schaffers)等学者指出,如今是商业力量而非城市政府更多地推动了智慧城市计划的实施。企业层面的智慧城市计划常常忽视了本地文化和本地空间的维护和建设。

之外,利用实时大数据创造智慧城市的想法,默认了数据和数据分析是毫无偏见的、能够有效地反映城市生活各方各面。但这些假设是否真正成立呢?

除了以上两点,智慧城市常被认为由各种所有权归属平台构成。在一些“经典”的智慧城市案例中,例如思科公司(Cisco,一家网络解决方案供应商)就在韩国的松岛新城建设了整合各种城市系统的蓝本。根据规划,建设完工后,“松岛新城”的社区、医院、公司和政府机构将实现全方位信息共享。只需一张智能卡,居民就能轻松完成付款,查询医疗记录和开门等等一系列琐事,人们的生活将变得非常便利。不过,在20年的发展过程中,这座完全用资本推动建设的高科技城市并没能企及当初对未来的畅想,吸引的常住人口不足规划人口的一半,也没有给城市带来太多可见的新增产值。

所有权归属的分析系统与大量所有权数据匹配共同出现,终端用户与大数据之间的互动必然被少数为私有公司服务的程序员所决定。而智慧城市几乎没有计划向普通市民提供开源的原始数据,市民们收到的通常是根据数据分析处理得出的“提示”——对于数据的获取存在着高度不对称性。

最后,随着关于城市“生活质量”的话语被技术驱动的规划所涵盖,全世界的城市已经开始将不同来源的数据和网络整合到单一节点上,城市管理变成了如何优化城市能源、物质和信息流动的问题。那么,在这种情境下,城市作为社会交往的复杂构成的意义在何处?通过具身体验和实际生活形成的能力还会保留下来吗?

雷姆·库哈斯认为,智慧城市修辞话语的崛起表征了对城市想象的贫乏。智慧城市战略中被实际控制的部分,限制了公共空间继续作为偶遇和交往的媒介发挥作用的可能性。

对现代主义城市规划最主要的批评之一不仅是它自上而下的执行方式,还包括其过度设定应该如何的倾向。库哈斯(Koolhaas)认为,城市交往的自发性不得不为了获得更高的可预测性成为牺牲品:

如果你去硅谷看一下,你就会发现数字领域最伟大的创新者们实际上创造了一个寡淡无趣的郊区环境,并且这种郊区越来越对外封闭,技术形成的泡泡将其与公共领域隔绝开来。

各种数字技术提供了新近涌现并有待探索的可能,让人们利用分散式的反馈来改变城市的环境气氛,以便创造出临时的“试验区域”以及新的社会集体互动的形态。另一方面,公共交往越来越多地受到大规模数据抓取的影响,人的日常传播、浏览和社会交往都与新的监控和数字跟踪技术紧密关联。

现代城市中陌生人之间相互匿名性曾孕育了现代城市独特的公共文化,如今却越来越受到威胁时,将会培育出怎么样的城市生活呢?