徐州人怎么看待丰县事件?

丰县事件所引发的舆论海啸,已渐渐退潮,然而有一部分关键的群体,至今没怎么发出自己的声音——那就是处于风暴中心的900万徐州人。

毫无疑问,徐州人本应是最关注此事的群体了,毕竟这就发生在自家门口,然而,敏感的时刻、地点和身份,使他们无法或不知道如何谈论这一“家丑”。有人向我道出了这种尴尬、难受的心情:“正因为我是土生土长的徐州人,这段时间我都不敢说话。”

可以想见,这阵子在当地肯定是各种说法满天飞,然而值得注意的是,徐州人未必就比外界知道更多真相。他们当然知道周围有不少外地女性和本地人婚配,甚至多少听说过拐卖妇女的事,但像铁链锁颈、囚禁在小黑屋里、生下八个孩子这种事,几个徐州朋友也都说闻所未闻,“任何一项都没见过”,他们实际上跟我们一样震惊。

有一位告诉我,他年过三十,才第一次因为此事听说家乡存在大规模拐卖现象。他问了一位在丰县农村长大的学姐,但得到的说法是“村里面是有四川嫁来的,但很自由啊,也没听说过拐卖”。他说:“这样的认知差距,再加上网上劈天盖地的对这个城市的批判,对这个地区人落后愚昧的批判,所以很多人觉得委屈,就选择了不说话,或者选择不去看。”

不妨做个或许不恰当的类比:上海的跨国婚姻应该不少,我身边也有,但具体是多少、情况如何,那几万对婚姻稀释在2400万人当中,不研究是没法掌握全局的。

至于具体某一家的状况,那就更可想而知了。去年,我老家乡下发生一起情杀案,就在隔壁村子,不到十里地,我们村里还有人认识这一家,甚至还去围观了葬礼,然而究竟为什么会发生这样惨烈的事,离这么近,也不外是一些道听途说。正因此,此前很多人笃信杂文作家王圣强的说法,“因为他就是丰县人”,但在我看来,仅仅籍贯并不足以让我采信他所说的就是真相了。

既然如此,那为什么还要了解徐州人怎么 看待丰县事件?这么说吧,我并不指望从徐州人那里获得“真相”,而是他们对事件的看法本身,就是有意义的。

前几天,在此事正受万众瞩目之际,有一位徐州朋友跟我说,老家的校友群里也爆发了激烈的争论。然而,争论的主要话题方向不是人的基本权利、声讨拐卖犯罪,而是为徐州辩护。

发言最激烈的那几个人振振有词再三强调:这是历史遗留问题,全国农村甚至世界都一样,徐州只是中了枪被公开刑处;那些被拐的女性,在各个村子都生活得很好,比她们在老家更好,生的孩子也很聪明。

那还是本地一所重点高中,里边也都是受过高等教育的人了,因为是不同届校友混在一起,从25岁到50岁的都有,正因彼此未必相熟,所以人们的也可以更无所顾忌地说出自己真实想法。

当然,就像我们在任何这类大群里经常会发现的,往往是少数这样最激烈的声音“劫持”了整个群,而大多数人都保持了沉默。这未必具有样本意义上的代表性,但却可能说出了很多人不敢说、不方便说的心里话。

那两条辩护的理由,当然都是站不住脚的。被拐的女性后来生活得好不好,无法使被拐这一事实合理化。黑人在被贩卖到美国后,其后代比留在非洲日子更好,这就能为奴隶贸易正名了吗?这种“结果导向”的思维,隐含着对程序正义的忽视和不择手段的取向。

我也知道现实很复杂。有河南朋友告诉我,他老家的村子就有被买来的女性,还生了三个孩子,学习都很好。他了解后想报案,但私下找了那位女性,她却不愿回老家,那边山区太苦了,而这边夫家对她也确实还不错。然而,这并不能合理化她当初被拐的事实,在并非自愿的情况下遭受虐待、囚禁,性质也截然不同,因而关键在于尊重女性的主体性,其中是否存在违背妇女本人意愿的暴力、胁迫、诈骗等犯罪。

忽视程序上的问题,含糊笼统地把不同性质的事都说成是“一样”,这势必就会和稀泥。事实上,“全国都一样”的说法本身就委婉地承认了“这其实不对”,只不过是因“为什么只把矛头对准徐州”而感到委屈。这种辩论话术的重点不是寻求普遍的正义,而是寻求得到公平的对待——“你不能光说我”。

与之相伴相生的另一种潜台词则是:“你不能光说我不好的地方。”昨天的留言里就有人说:“丰县和一百年前一样吗?丰县取得的经济文化成就时一个铁链女就能否定吗?丰县除了铁链女之外还有政治经济文化各方面的工作成就,你咋不谈?”

还有人遗憾地说,像我这样“只看到污点不看到白纸”是“偏颇不客观”的,他强调的是:“社会有批评才有进步,我只希望这样的批评是实事求是的,无论是事实上还是程度上都是符合实际的,而不是别有用心的、跟风炒作的。”

当我们说“实事求是”时,通常是指对事件本身就事论事,为什么他们反倒觉得扯到别的方面才算“实事求是”?我想这是对这一概念的特殊理解:它在意的并非厘清事实,而是权威根据其总体表现给出的公正判定,类似于“功过三七开”。

这是那些人没有是非观吗?也不见得。别看那个校友群里为徐州老家百般辩护,如果此事发生在隔壁哪个县市,代入的角色不同,他们就完全可能是另一番说辞。

他们之所以如此反应,说到底,因为他们是徐州人:他们的愤怒点不再是人口拐卖行为,而是关于徐州的地域黑,徐州人被喷、徐州企业和产品被抵制,而为了捍卫这一身份认同,他们就本能地竭力为之辩护。

这并不只有徐州人这样,事实上,这样的反应在国内的舆论场上极具代表性:任何一个群体在感受到污名化的身份危机时,都会自动作出反应,甚至连反应的模式都一模一样,无非是“这些都很正常”和“别处也一样”,丝毫不顾这两点本身就是内在矛盾的——既然“这些都很正常”,那你又何必避之不及,强调“别处也一样”?

仅仅谴责他们不能面对真实,恐怕是无济于事的,更重要的是就事论事,没必要因为丰县事件而泛化为对徐州的地域黑。事实上,据我那位朋友说,那个校友群的气氛演变也是有过程的:一开始大家默默关注,都很克制,不敢先吭声,就转发相关新闻进群;后来看到调查结果,开始气愤、讨论、发段子;但当发现很多人炮轰徐州时,气氛急转,话题变成抵制地图炮。

即便是我一些对丰县事件持有强烈批判、反思态度的徐州朋友,看到网上铺天盖地说要抵制徐州、抵制徐州货、抵制徐州人的说法,也都感觉很难过,虽然他们也能理解网友的那种愤怒。

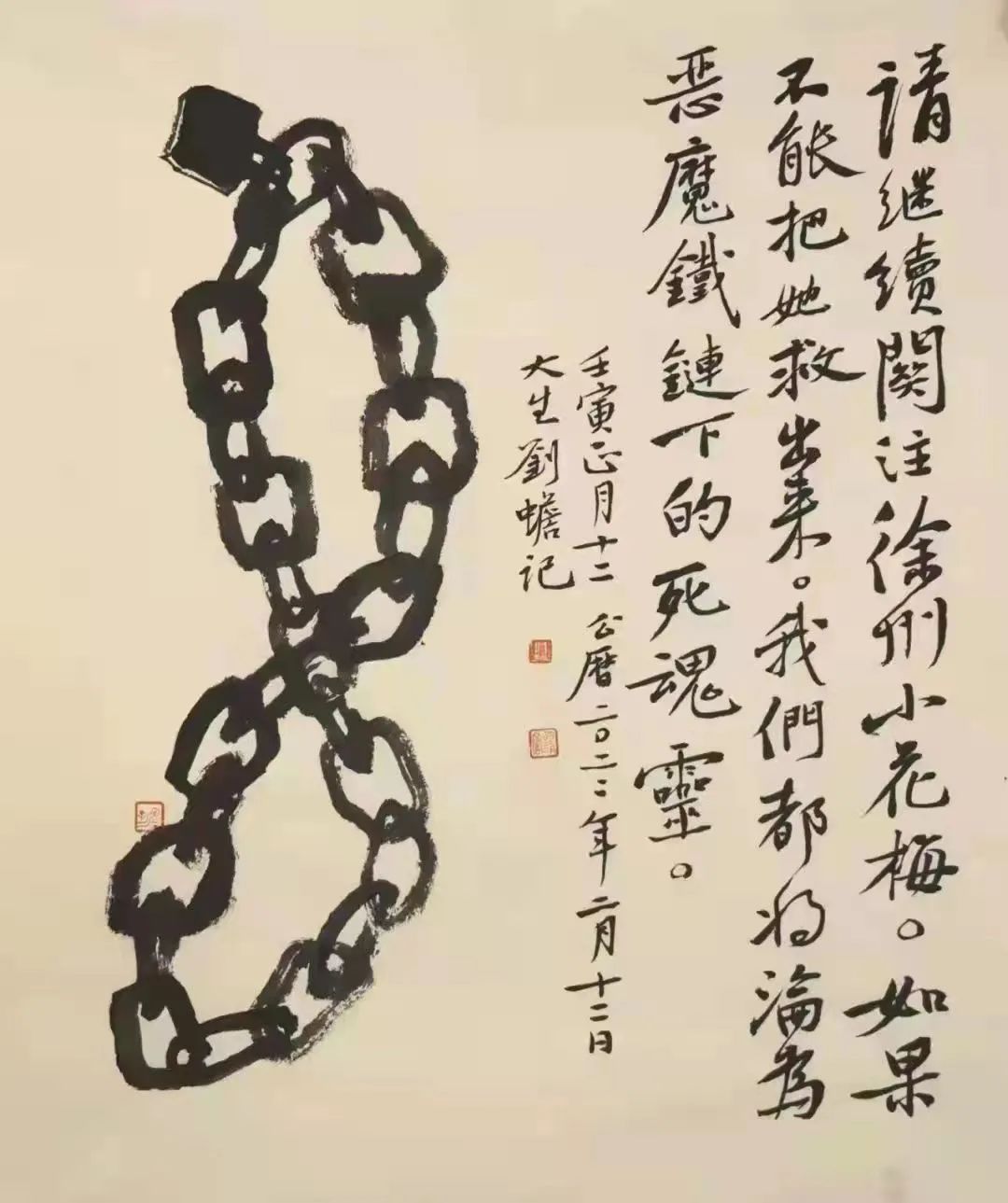

当然,我也知道,很多人之所以这样黑徐州,其实是将之视为一种解决问题的施压手段。然而,地图炮是一个杀伤力很大,但误伤率很高的战术,所以我此前在文章里从来只说“丰县事件”,甚至都不提徐州——之所以称之为“丰县事件”,也是迫不得已,因为我觉“生育八孩母亲”和“铁链女”都对当事女性不尊重,连“小花梅”的身份也有太多人质疑。

我反对地域黑,并不只是为了在战术上“团结徐州人”,而只是觉得这本身就是毫无必要的偏见。如果说一些徐州人为家乡的辩护是被这一身份捆绑了,那么无法将“徐州”和这一事件分离,也落入了同一个思维陷阱。这是一个难以挣脱的泥潭:那些徐州人越是为家乡力辩,不肯反思,就越是反过来强化了外界对徐州的恶感,让人觉得自己黑徐州是对的。

这次徐州被黑的另一部分原因,是很多人发现这一恶性事件根植于广泛的土壤,是结构性的社会现象,连带着上升到对当地的整体批判——试想一下,吴谢宇弑母案也令人震悚,但这与其极特殊的家庭环境有关,就很难上升到对福州的地域黑。

然而,正因为这是结构性的现象,所以它更需要我们所有人共同面对。就像我那位徐州朋友说的:“本来这个事件,最期待真相的是徐州人啊。最想知道事实的,还受害者公道的,也是徐州人。”

时代已经不同了,我们需要往前走。前些天,有一位读者“giantbug”给我留言说,他和曾一起在丰县扶过贫的同事谈起,一致认定确实是社会大背景变了,“当然是家丑,但是,掀开这样的丑,曝晒开来,是对社会、对各项事业进步的推动。进步当然很难,但不能因为不可以一蹴而就,就轻易否定久久为功。”

他说,二十多年前,当地对痴呆残疾的妇女被“娶回来”,其实是不以为怪的,甚至这次事发的欢口镇当初比其它乡镇还好些,当地干部的说法是“好的弄不着,孬的也行啊”。

尽管现在看来,“这是一个严重错误的认知,但是,是当时的普遍认知。甚至从来就没考虑过不应该有这样的事情,往往只是将这些事情作为一个贫困家庭的所以贫困的某个原因。”那时关注的是能吃饱穿暖就不错了。然而,“现在的我们坐不住了,我们直接关心人的权利、人本身”。

确实是这样。我们需要关注的是人的处境、尊严、权利,不应该被特定的身份所捆绑,那会转移、妨碍我们追问真正重要议题的精力,而这首先就需要我们不能仅仅只是愤怒、强辩,还需要反思自己的勇气和清醒。