圍爐評論|尋找邊界,打破邊界

「圍爐評論」是由圍爐審稿組成員參與寫作的一個評論性欄目。 從本期開始,評論將圍繞一個關鍵字展開,成員各抒己見、獨立成文,既可以指向對相關社會熱點的冷峻批判,也可以是從個體生活經驗出發的詩意表達。 本期評論關鍵字為「邊界」,歡迎讀者朋友來稿與我們一同言說,圍爐寫作。

我們誰都無法逃脫邊界的羈絆,它存在於自我與他人之間,想像與行動之間,虛擬與現實之間。 邊界標明了主體的位置,劃分出一塊安全的領地。 子女在其自身與父母之間劃定邊界,宣示一個擺脫控制的個人空間,而層層加固的界限或許也意味著代溝的出現。 民族國家不僅在地圖上標注出互不侵犯主權的疆界,也在沉痛的歷史記憶中構建出自我與他者的文化區隔。 既然邊界存在,也就相應存在著跨越、打破邊界的嘗試,其中蘊藏著混亂和危機,也創造出自由和流動的可能性。 當知識份子被拉下神壇直面眾聲喧嘩,他們如何在反精英浪潮中找到自己的位置? 當藝術與非藝術的邊界瓦解,我們又該如何想像一種全新的顛覆性的美?讓我們一起尋找身邊無形卻可感的邊界,想像打破邊界的無數可能。

1

學術與公眾的邊界

文| Charles

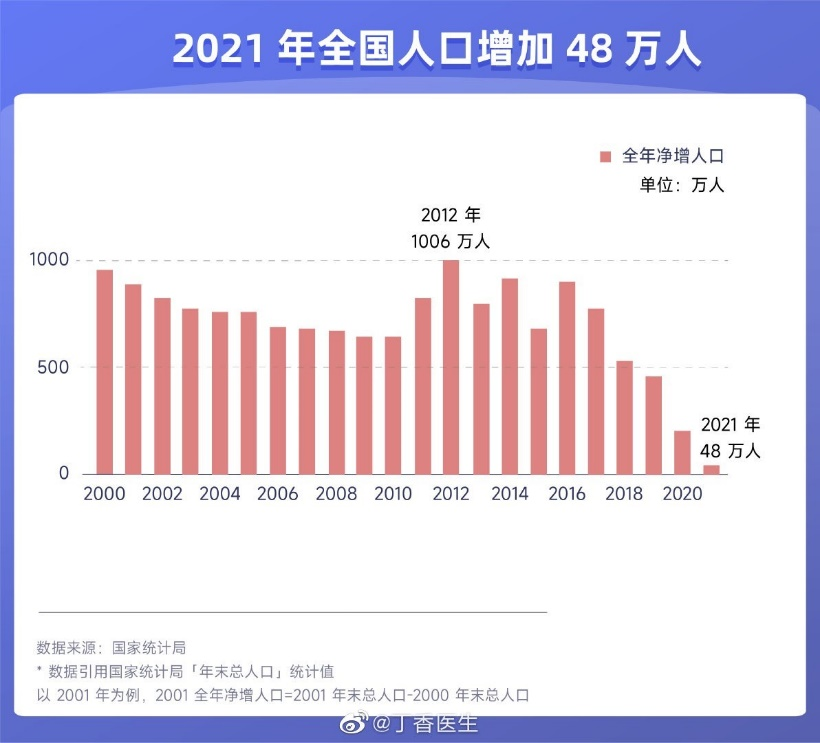

近些年來有不少學者通過參與公眾活動、加入一些重要社會議題的討論而“出圈”,學術與公眾之間的區隔似乎越來越模糊,學術與公眾之間的良性互動越來越多。 但同時,衝突也時有發生。 經濟學家任澤平在1月10日發佈的文章中提出讓國家增發貨幣建立生育基金以促進出生率提高,還提出要“利用75-85年出生人群還能生的視窗大力推動生育,不能指望90後00後”。 此言論一出便引發廣泛爭議,許多人指責其言論不負責任,給出的建議缺乏可操作性等,隨後其本人微博甚至被禁言。

翻閱他的公眾號,不乏針對熱點社會議題的文章,發表具有鮮明觀點乃至有些“出格”的言論也是他的一貫風格。 他之前的不少觀點的確一陣見血,對經濟形勢的分析也具有相當的參攷性。 不過他的風格也是引發這場衝突的原因。 這一次人們不再將他的言論寬容為“直率的風格”,而是理解為一個自視甚高的人不負責任的言論。

生育率的不斷下降本身就是一個頗敏感的議題,更重要的是它牽扯的諸多年齡和階層群體都有各自的尚未得到解决的難處:經濟原因、職場中存在的性別歧視、年輕人養育子女的空閒時間减少等等。 而一比特學者對此發表評論,就應當慎之又慎。 經濟學本身是相對“冰冷”的,將複雜的,帶有人情味的社會活動簡化為方程中相互作用的要素。 但同時經濟學理論具有高度概括性,在應用於真實社會場景時自然應當考慮到各個群體的利益和感情。 學識淵博如任澤平,他提出的刺激生育的辦法或許是經過數理方法推敲出的,但顯然少了與人們的真實情感、利益相結合這一環,良性互動也就無從談起。 增發貨幣面臨通貨膨脹上升的風險,“專款專用”的生育基金在進入流通之後本就不能保證完全應用於補助生育,武斷地提出利用75-85一代的“窗口期”多生育頗給人以高高在上之感,也的確冒犯到了這一群體,也影響到了公眾對學界的信任。

其實也有不少成功融入公眾討論的學者,如同為經濟學家的薛兆豐、人類學家項飆、哲學教授周濂等。 他們有個突出的特點,就是將專業理論拉到“地面”,不喧賓奪主,而是以一種謙和的姿態去瞭解公眾的觀點、需求; 不去指導人們應當怎樣做,而是去解釋問題,讓人們在嘗試去解决某個問題之前幫助人們更好地理解現狀。 如項飆在被問到關於內卷的問題時提到的,雖然人們用“內卷”這個詞所指代的現象偏離了它的本義,但作為學者他應當嘗試去理解人們面臨的困境並給出解釋和解決方案,而非告訴人們內卷這個詞應當怎樣用。

此外,學界與公眾的融合又受到不同學科各自特點的影響,如自然科學和社會科學融入公眾的行程就有不同。 與自然科學相比,社會科學一方面也有完善的理論體系,但因它更多涉及世界觀的問題,門檻要低得多,任何人都能根據自己的生活體驗作出自己的理解。 疫情讓許多醫學方面的專家走近福斯,一個很重要的原因就是他們基於自身專業知識的判斷對公眾做好疫情防護有很大助益。 社科學者在於公眾互動中則更多充當著KOL(key opinion leader,關鍵意見領袖)的角色,他們的言論對福斯的價值觀有著較强的影響,同時也更易引發爭議。 良性的互動的確存在,但範圍的確有限,參與者都是以一種十分謹慎的心態去加入。 社會科學乃至於學術本身應當是服務於社會進步的,社科學者相比於公眾之最大不同就在於其豐富的學識使更能够透徹地理解現存的問題,進而提出更恰當的解決方案。 因而如何更進一步拉近學術與公眾的距離,增强公眾對學界的信任,打通學術與社會發展行程的傳導鏈,其實也是更大範圍內彌合社會上存在的諸多分裂的一個縮影。 它已經遠超出了學術與公眾關係的本身,是中國社會發展到今天,被穩步發展的經濟所掩蓋的各階層各群體之間已經出現的許多衝突的體現:財富分配的不公、職場競爭强度的不斷提高、生育成本攀升、生活成本新增等等。 所以我們若要解决學術與公眾關係出現的問題,或許也要面對這些根本性的社會問題,而從另一個角度來看,學術與公眾生活融合程度的提高,勢必也有利於許多重大社會問題的解决。

2

代際之間

文| Nicole

前日和家人聊天,說話間聊到一些網絡熱詞和新聞事件,於是不可避免地說起代溝。

“代溝”存在於“代際”之間,而“代際”又是個很奇妙的東西:一方面,親緣和血緣相對客觀的標明了代際的邊界,代與代之間的距離被親屬關係和血緣直觀地展示出來; 而另一方面,所謂“時代”的變化卻又是潜移默化的,流行文化和小眾圈子層出不窮——無論是領先還是落後都只是相對而言。 代際之間的邊界在明晰與含混之間游離,而被拋弃的惶恐隱隱作痛,立於潮頭的竊喜轉瞬即逝,也都並不真切。 於是我開始構想代際的邊界。

“ × 0後”似乎是記憶中最直觀也最鮮明的代際標籤,人們以出生年份為自己劃定歸屬,在相對寬泛的“同齡人”群體中獲取歸屬感和文化認同,共亯類似的影音文化作品、服飾風格乃至一套心照不宣的“暗語”。 但我也不時鑽鑽牛角尖:89年生人與90年生人能有多大差別? 91年呢? 似乎也不見得。 隨著文化演進愈發迅捷,“ × 0後”不再能够包裹足够多的共性,“ × 5後”的說法也變得普遍起來; 代際和身份標記的寬度由十年降至五年,可變與不變也都够無力的,總是捉襟見肘似的。 無論是哪一種說法,人們都以自我作為錨點,向後視為過去,向前視作未來; 而眼光也隨著脚步而變,守著自己的習慣和規矩,發展出自己的文化去,也理解自己能够理解的“正常”; 正像是父母不懂我們掛在嘴邊的知名ID和個別所謂新潮的觀念一樣,某天當我發現自己因為傳說中“05”後的“疼痛文學”而乍舌,發現身邊“10後”也逐漸長成了像模像樣的小大人……自己終於也有了些長大的危機感,“不是一代人”的說法又在耳邊響起來了。

我們在意識到斷裂的時刻去強調代際或是年代的邊界; 有時又將它模糊去,變成“人未老”的證言。 可話說回來,逐漸不再能够理解當今的流行文化、不再能够欣賞主流所認同的“美”,於是發出些關於歲月的感歎,都是正常的事情——當然,年輕人看待衰老總是很自負的,說自己不怕變老實在是有點狂妄了。 可緊張兮兮地追逐所謂時代的“浪頭”,又真的必要嗎? 又或許筆者距離這“浪頭”也並不多遠? 在日常敘事中人們通常將歷史與習俗視為線性,又或是視作被標誌性事件、被年份切割成的段,但在個人的感官中,我常覺得人的歷史是點狀的,人的生命相較於滄海桑田實在太過渺小和短暫,於是其本身也成為一個標記,成為每一個生活中的個人看待過去與未來、 看待自己與他者的開端、成為視角,也成為差別和邊界的構築。

3

藝術與非藝術的邊界

文|言冰

卡特蘭中國首展上,一根0.3美元的香蕉轟動了藝術界。 這件名為《喜劇演員》的作品出自義大利藝術家莫瑞吉奧·卡特蘭之手,他把一根香蕉用一塊灰色膠帶貼在了展牆上最終以12萬美元的價格售出。 更有趣的是,另一比特名叫大衛的行為藝術家走到作品前將香蕉取下當場吃掉,他稱這是一場名為“饑餓的藝術家”的“藝術表演”。

這根看起來“平易近人”的香蕉迅速顛覆了福斯對藝術品深奧抽象的固有認知,有人評估其為“迷惑的行為”,“沒有實質價值的拍賣”,甚至紛紛效仿創造與其相似的“天價藝術品”,卻也不乏藝術愛好者紛紛慕名前來並發出讚歎。 這類作品的橫空出世是否意味著為藝術與非藝術的界限正無限模糊,甚至瓦解? 如果簡單普通的實物創作都可以被稱為藝術品,是否藝術將在大眾生活中觸手可及?

阿瑟·丹托首次定義了藝術品與普通物的界限為“藝術確認”,即藝術品必須為“有意義的呈現”。 在這個概念中,現實的存在形式被弱化,而思想的傳遞成為藝術品的充分條件。 在這個定義下,外在的感官知覺和審美特徵不能成為判斷藝術品的唯一標準,美不能限定藝術,藝術也不一定是美的。 但丹托的定義存在爭議,視覺是福斯欣賞藝術品最直觀的媒介,這樣的界定不僅對藝術品本身提出要求,更對觀賞者的審美功能發出挑戰。 福斯需要在看到藝術品的現實形式下,剝離出一個藝術家的意象世界來欣賞藝術品,但如《喜劇演員》般不被觀賞者確認的藝術欣賞到底應該歸咎於哪一方? 藝術品既不能被用來質疑藝術家的創作能力也不能代表福斯的審美能力。

在藝術革命下,藝術品的產生早已多元,藝術的概念也已斷裂。 後現代藝術將藝術品與非藝術品的界限徹底取消,自由藝術的聲音打破了一切局限,藝術家們希望以任何的形式,為任何目的或不為目的的進行自由創作。 丹托使用哲學思想解釋藝術存在,即一切東西都可稱為藝術品,只要能够找到某個支撐其成為藝術品的理論,也囙此出現了《喜劇演員》這件顛覆性的藝術品。 自此,福斯在失去“美”的感官界定藝術後,也再也無法以其他標準維度約束藝術,藝術成為獨立而非理性的存在。

我認為《喜劇演員》的創作是成功的,藝術品對於福斯審美的挑戰正是藝術存在的作用之一,引起人們主動的思考和質疑就是藝術的“在場”意義。 這標誌藝術的生活化,大眾化,而不再是曲高和寡的神壇。 如果說藝術與非藝術的界限是模糊的,藝術的底線必需是清晰的,雖然作品的內涵和覈心具有無限的延展性,但合理的審美價值應該成為作品的主色調,而並非以嘩眾取寵的誇大形式為主,成為消費市場下吞噬金錢的空洞。

4

科技世界與真實世界的邊界

文| Fred

“與其說水電站建在萊茵河上,

不如說萊茵河建在水電站之上。”

——海德格爾《關於技術的追問》

在你的生活裏,有哪一部分是與科技無關的呢? 如今,網課、外賣、社交媒體等現代科技幾乎籠罩了生活的每一個角落,更不用說電腦、手機、燈這些日常用品了。 生活幾乎處處都與科技相關,我們高度依賴著科技。

但是,這部分被科技所影響著的世界,並不等於真實的世界。 在德國哲學家海德格爾看來,今天我們已經完全被籠罩在科技世界所投射的陰影之中,囙此遠離了真實。

1 如何理解科技?

在瞭解科技如何讓我們遠離真實之前,我們需要先理解海德格爾眼中的科技是什麼。 在古代,科技是將本已存在的東西帶入場內呈現。 銀匠製作銀盤之前,就已經知道銀盤長什麼樣,還會提前準備設計圖紙。 銀盤被打造出後,它的存在得到了證明。 銀盤本就存在,只不過是不在場者,銀匠的產出將它帶到了銀匠身前,成為了在場者。

海德格爾認為,科技去掉了存在物的遮蔽,讓其在場並顯露。 這一過程即為「解蔽」(revealing),科技正是一種解蔽的管道。

相較於古代科技,現代科技的解蔽管道更為激進。 古代,橋樑建在河流之上,並未阻礙流水; 作為現代科技,大壩則刻意阻礙了河水,將其轉化為了電能。 現代科技「促逼」(challenging)自然,將其轉化為可以被開採和貯藏的資源。

海德格爾將現代科技這樣的一種解蔽管道,稱為「訂造」(ordering)。 人類將存在物擺置在面前,將其促逼,使其現成存在、持續在場、隨時可用。 就像海德格爾所說,與其說水電站建在萊茵河上,不如說萊茵河建在水電站之上。 因為在水電站建成之後,萊茵河已經被訂造為了現代工業體系的一部分,成為了新的萊茵河,與萊茵河原本的呈現管道截然不同。

2 科技成為瞭解世界的影像,但不等於真實

海德格爾認為,今天科技已經成為了「世界影像」(World Picture)。 這裡的影像指對於事物的瞭解。 科技成為世界影像可以這樣理解:人類正在通過科技所規定的管道來瞭解世界和一切存在者。 我們被困在了現代科技所規定的思維模式裏了。 在今天的科技時代,我們往往被局限於「訂造」這一種解蔽管道,只通過這種管道來瞭解存在物。

舉例而言,今天我們已經完全進入了科技社交的時代。 試想,你和哪一個人的交往不會用到微信和手機呢? 今天我們對一個人的認識和瞭解,往往都是基於這個人的社交媒體主頁。 當你加了一個微信好友,你會第一時間去點進他的朋友圈,從而有了對這個人的第一印象。 這意味著,我們完全在通過技術規定的管道去進行社交,去瞭解別人。 這正是科技已經成為世界影像的證據。

科技所帶來的這種限制意味著,人們開始認為只有可以被現代科技訂造的,才是真實存在的。 這是極其危險的。 其一,局限於單一的解蔽管道讓我們不再自由; 其二,陷入訂造的瘋狂,讓我們困在想要控制科技的意志之中,只專注於科技的工具性,而遠離了科技的本質。 換句話說,今天我們只關注一個東西可不可以為我們所用,而不再關注一個東西的本質是什麼。

科技世界與真實世界的邊界就這樣被清晰地劃分開來。 但就像一個人的朋友圈並不能代表真實的這個人,我們通過科技這個世界影像所瞭解的世界,並不是真實的世界。

3 難以跨越的邊界

科技將我們牢牢地困在它所劃定的邊界之中。 那麼,出路在哪裡? 海德格爾認為我們無法通過任何行為帶來救贖,只有等待救贖。 “只有一個上帝能够拯救我們”,他說,“我們能做的就是來為上帝可能的到來或缺席做好準備”。 在等待的過程中,我們要保持對真理、對本質的追問和沉思。

雖然我們難以跨越這道邊界,但海德格爾並不認為是絕境。 他說,我們越是靠近科技所帶來的危險,我們追問本質之心就越虔誠,就越能看到救贖的曙光。 我們的出路就來自於危險本身。

換句話說,我們要先去認識到危險的所在。 我們需要知道,不是我們控制科技,而是科技在限制我們; 不是我們掌握真理,而是真理掌握我們。 在認識到危險的存在後,保持一顆對於事物本質進行發問和沉思的好奇心,而不局限於表像,這或許是海德格爾的科技之思所能够帶給我們的啟示。 即使無法跨越邊界,我們也要先認識到邊界的存在。

注:本文非學術論文,未經同行評審。 學術引用、相關學習請參閱相關文獻。

參考資料: 《技術成為世界圖像》,海德格爾《林中路》。 《關於技術的追問》,海德格爾《演講與論文集》。 《只有一個上帝可以拯救我們》,明鏡週刊採訪海德格爾。 “海德格爾與科技救贖”,翻轉電臺。

5

常識和記憶的邊界

文|陽澄湖外職校二年級

“宮廷玉液酒?” 爬上梯子小藍鳥衝浪收到的奇怪私信讓人覺得莫名其妙。 査詢一番才知道是趙麗蓉老師96年春晚的經典作品。 當年令人捧腹之餘也有所思考的藝術作品名“梗”成為今時今日識別“友軍”的重要口令,有些意外也有些好笑。 若執意要研究為什麼這樣一句話會成為“識別敵我”的管道,大抵是因為這句離譜的戲謔裏夾雜的諷刺獨一無二,更多的也許還是在那個娛樂在絕大多數地區還顯匱乏的年代,人們對優秀作品的共同懷念和記憶。

可是這似乎並不是我的回憶。 或者也可以稍微大膽一些說,比我小一些的、有能力爬上梯子用到小藍鳥的用戶看到這樣的“暗號”大抵是有些錯愕的。 我們並不曾經歷過那個年代、生活中的接觸也並不存在生活瑣碎的漫天喊價和殺價,對這樣超越我們記憶與認知的事件、我們確實難以如當年的觀眾一般共情。 我們欣賞這樣作品的角度,已然悄悄變化為與“雞湯來了”無兩、對一種戲劇性的、足以留下深刻印象的表演的記憶。

超出自身記憶和常識的範圍,以至於無法對看到的敘述或故事作真偽的辨別,是我當下在飆網所時常有的感受。 互聯網的極大發展,自媒體的興盛和設備門檻的降低雖然在製造著一個個從未如此巨大的資訊繭房,但也讓大家獲知了更多遠超過自己生活經驗的事件和遭遇。 儘管這樣的故事往往被我們所熟知甚至厭煩的套路包裝著,但正因我們的不瞭解,才讓我們在保有好奇時失去了基本的辨別能力。

多看、多聽、多讀,盡可能地擴展自己常識和記憶的邊界,我想是我們面對這樣難題的僅有辦法。

文|圍爐審稿組

圖|來自網絡

統稿| Ronnie

封面設計|言冰

排版|吳雨洋

matters編輯| Gigi

文中圖片未經同意,請勿用作其他用途

歡迎您在文章下方評論,與圍爐團隊和其他讀者交流討論

欲瞭解圍爐、閱讀更多文章,請關注本公眾號並在公眾號頁面點擊相應選單欄目