战争不止是好人和坏人打架

乌克兰战场上的硝烟,这几天来似乎暂得消散,但在中国,网上论战仍然硝烟弥漫。撇开双方立场的分歧不论,在这种争吵中最突出的现象之一,是通常伴随着对国家的人格化投射——虽然人们未必了解“人格化投射”这种术语,但都无师自通。

这有时以一种隐喻的方式出现,刚见证了丰县事件的中国人一看就懂:“普京想打掉乌克兰的牙齿,再用铁链拴起来。”

有一位甚至把这演绎成了小说:

许多年前,小鹅和小武是村里两个快乐的光棍,他们一起打瞎子,骂哑巴,踹寡妇门,挖绝户坟,日子过得狗都嫌,但是很快乐,很自信。怎奈好景不长,快乐的时光总是短暂,小武渐渐的人模狗样起来,涂了胭脂,穿上了西服,还一连谈了好几个女朋友。小鹅怎么也想不明白,小武为什么要用恋爱来影响自己的单身生活,自从小武恋爱之后,小鹅觉得床硬了,被薄了,手乏味了,更渗人的是好像有无数双眼睛在暗处盯着自己,总之哪哪都难受,毫无安全感。他实在是受不了这种折磨,再三试探之后,终于提着枪冲进了小武的家。

支持乌克兰的人说:“如果有人冲入你家, 对你说,只要你不反抗,就不伤害你,放心吧。请问你怎么想?”反过来,挺俄的人则说:“如果有人一再挑衅你、招惹你,难道你要一直忍到他们打进家门来才能还手?”

去网上看看就会发现,有一种很大的声音谴责是乌克兰/“西方”/北约/美国在“拱火”,“乌克兰实在太过分/东乌的新纳粹不断挑衅/美国的小动作太多了,把俄国熊逼得忍无可忍,我理解俄罗斯”。

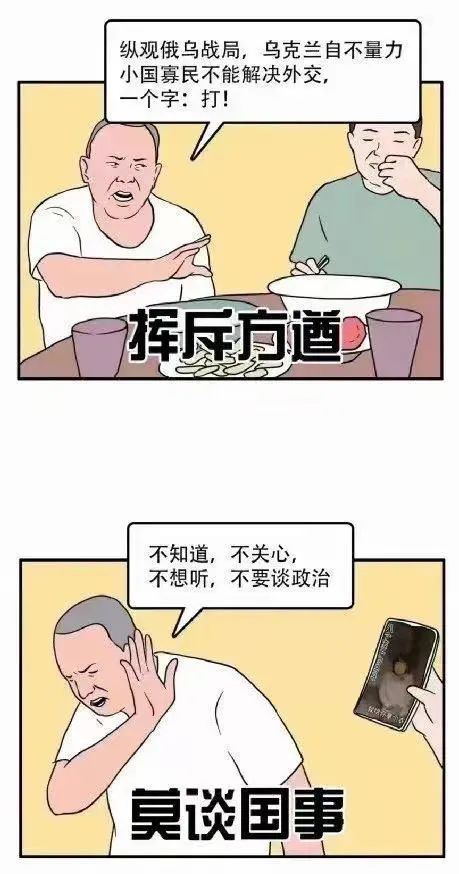

对这样的现象,我们其实都不陌生:很多人对社会事件中当事人的痛苦处境避而不谈,对国际局势倒是放言无忌,看起来尤为奇怪的是,当他们纵谈天下大势时,却又喜欢作人格化的投射。

在谈到中国人何以对公共事件中的受害者难以共情时,豆瓣上的“黎遠遠”曾说:

我觉得并不是中国人冷血,而是被训练成了对离自己经验很遥远的公共事件,首先不是建立共情从一个类似孟子四端之心的角度去理解,而是把事件和事件中的人高度抽象化,用马基雅维利主义的权谋去做沙盘推演,甚至用阴谋论解释一切。当他自己或身边的人遭遇到切身的不正义的事情的时候,他的感觉系统才会恢复。

这番话或许可以这样理解:共情是有边界的,这原本是人之常情,只是在中国人这里,这种自发的共情又被局限在一个很小的共同体圈子里,于是对那些缺乏切身相关的事件,人们要么是无感,要么就得诉诸人格化投射,才能唤起共情。

确实,像俄乌战争这样的事件,对普通人来说太陌生、太遥远了,但如果把它变成我们生活中的人际冲突,一下子就鲜活起来,也容易理解多了,感觉系统由此得以恢复。

在公共事件中,这种自发的同情是可贵的,但现在的问题是:人格化的投射,也会从自己的切身经验出发,导致对复杂抽象事件的漫画式理解,有时可能距离真相很远——就像那个笑话里说的,乡下一家人在烤红薯,讨论皇帝是不是能天天吃红薯。

去年底的跨年演讲中,罗振宇讲了一个故事:一个老太太含辛茹苦抚养了两个孩子,老大成才,但老二穷困,那她怎么办?会让老大拉扯老二一把,让老二感恩并向老大学习。他认为,“共同富裕”也是这么回事:“凭着朴素的道德直觉,不用讲多少大道理,有些事情我们就能知道它不好。”

且不论这个故事中老太的做法对不对,这样的类比在简化的同时,也很可能低估并曲解了问题的复杂程度。单靠这种直觉,不仅无法解决争端,甚至极有可能会加剧纷争,导致“公说公有理,婆说婆有理”的局面,还会误导我们对局势的看法。

像以色列和阿拉伯人的争端,几乎每一方都有很多值得同情的理由,到头来就变成“你到底愿意相信谁”的问题了。俄乌战争引发的网上口水战,有一点也很讽刺:双方其实都使用了同样的道德化语言,都想象了一个值得同情的人格化形象,也都旨在证明对方是“坏人”,从而将己方立场合理化——没有人说,这一方是坏人,但我支持坏人打好人。

这一点并不只有我注意到,日前有一位读者就写信给我说出了她对此的困惑:

我虽然不太了解政治,但我想一个国家的决策所经过的程序和考量应当是十分复杂的。就如同战争计划,显然不是一时冲动的结果。那么,吊诡之处便在于:一场战争只要能发生,那必定是经过精心策划的,既然如此,是谁先“动手”,诸如此类的道义问题似乎并不适用。

许多人列举大量事实论据,以分析“国际局势”,最后的落点却总是美国如何如何邪恶,这里,却还是将美国人格化了。为什么通过对事实的分析,目的却落在对一个国家或团体是否“邪恶”的论证上?(就比如分析俄乌的文章,评论区总是要提美国所做的坏事)

她说无法理解一点:主要的观点既是从中国的角度出发,为何还会对俄罗斯产生带入甚至同情的感情呢?既是“我们”,为何面对观点各异的中国人产生仇视,轻蔑,厌恶的感情?我们在讨论“我们”时,我们在讨论什么?

对此我也没有很好的答案,只能这么推想:中国人对这类国际时事的理性分析解读能力,其实是很低的,对复杂抽象事物,只有“降维”到人格化的层面,才方便人们理解,但这种人格化投射,势必伴生着一种浓厚的伦理化、道德化倾向——通俗地说,就是容易简单地区分为“好人”和“坏人”。

由于这种鲜明的道德色彩,争论也就自然两极化了,因为善恶是很难妥协的。邹谠在回顾20世纪中国政治时曾感叹,多少年过去,中国人始终学不会妥协,因为双方都有着“同样的摩尼教式的善恶对立的世界观,同样的埋头不看现实的倾向,同样的没有与‘别人’沟通的能力,以及同样的革命理想主义——这是可能的吗?不妨说,他们可以互为对方的镜子。”

但对有些人来说,这并不是缺点。在我日前那篇《我们应该如何关注乌克兰局势?》发表后,有人给我留言,指责我“绑架了评论”,她说:

说了这么多废话,没有一句是有价值的。我倒更敬佩那些两极的观点的人,任何评论都会有主观立场和不同的视角,他们毕竟都有自己的理由支持哪一方,说出来也可以碰撞出更多的真相。但都好过站在所谓中立的立场上,感觉自己最高冷,实际上是既无独立思维能力,又没有勇气去坚持自己的观点,这种人最让我鄙视。评论完就取关。

不过她显然意犹未尽,为此又不怕麻烦,重新关注回来,因为她还有话说:

这种黑白分明的道德观,让我想起美国总统约翰·肯尼迪曾说过的一句话:“地狱中最炙热的地方是为那些遭遇道德危机时保持中立的人预备的。”他误以为那句话是但丁的格言,但其实但丁从未说过。那是1963年,他正面临着是否卷入越战的重大抉择。

当然,我也能理解这种道德感,那至少能让我们不必忍受道德模糊(“宽容”势必如此)的折磨,善恶分明,只要分清敌我,洞悉坏人,然后与之坚决斗争就是。实际上,我们身处的环境越复杂难以理解,这种诱惑就越强烈,因为这至少给我们指出了一个简单的蓝图,明确告诉我们可以怎么做。

如果是普通人这样,那倒也罢了,最有害的是,这甚至一直以来渗透在我们的外交话语中——例如,“中国人民的老朋友”这种说法,以及“苏联老大哥”,对越南的“忘恩负义”也经常耿耿于怀,这类话语能唤起一种强烈的情感,但却经常不自觉地把本应理性判断的国家利益,当作是一种“情义”的问题。

这种投射,本身又与国人“情胜于理”的思维取向、缺乏个人权利意识紧密相关。我当然知道“一切皆有一定自我意识投射”,但当我们面对庞大、复杂、抽象局势时,仅凭本能的直觉是不够的,而需要冷静地分析,真正接受理性思考的训练,因为理性思考,正是当下最缺乏的一种品质。