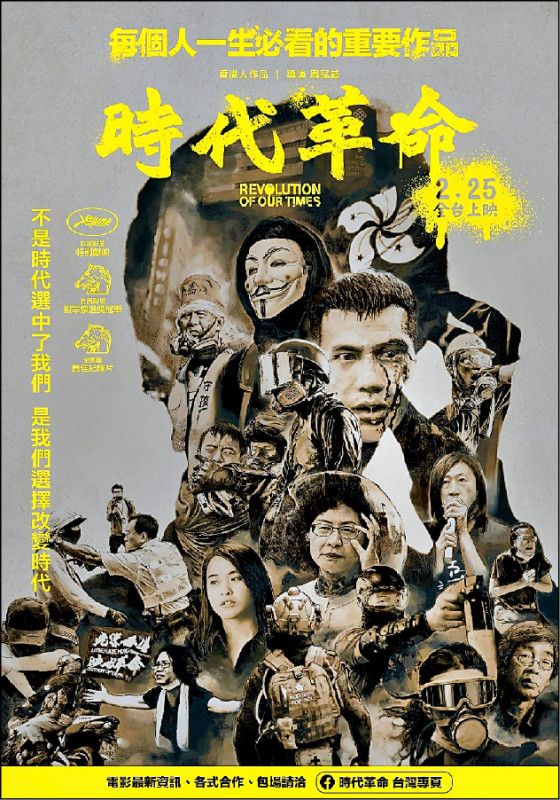

《時代革命》影評:我在電影裡所理解的社會運動

前言:

在寫這篇影評之前,在看這部電影之時,我就在想是不是應該在全文一開始先說清楚:這篇只是關於《時代革命》電影的影評。但我隨後意識到,脫離時代講這部紀錄片,就跟脫離社會背景談社會運動一樣,是不可能做到的事。

所以,我應該要寫的免責說明是:我支持香港人爭取自己的權益。但也止步於此。

正文:

看這部電影的過程中,我一直很難不拿它與《我們的青春 在台灣》比較——一樣都是在記錄一場社會運動的紀錄片,他們有何不同?又有什麼相似?

對於《我們的青春 在台灣》的導演來說,她曾經不止重申過一次:這不是一部關於“太陽花”的電影,這是一部關於“青春”的電影。看完電影後我深表讚同,電影中“太陽花運動”僅佔了整部電影約1/4的篇幅,大部分的內容落在兩位主角(包括導演本人是三位主角),在帶著理想進入社會後的迷茫、魯莽到逐漸“長大”的過程,整部電影最讓我震撼到的是“誠實”兩個字,紀錄片誠實地記錄了兩個主角的軟弱和遇到的挫折。我自己看電影有一個小指標——如果看完電影后,我無法簡單概括主角的特質,那說明電影是成功的,因為只有藉助完整全面的敘述,我們才得以用視聽語言的方式完全了解這個角色,而不是簡單標籤化這些人物。

那回到這部《時代革命》來說,該作導演一樣重新定義這部作品:「最重要的,不是讓人關注香港,而是關注台灣,你們的家。」

這部電影給我的感覺,其實跟這句話一樣,時有“被說教”的感覺——感覺很糟糕,我自然能明白作為“受害者”的痛苦與憤怒,但是我不覺得運用說教的口吻可以讓我這個觀眾“自發地感覺這場革命”是“震撼的、血淚的”。我當然有這麼感覺,但是這種口吻讓我非常厭惡——電影在後面半段來台灣取景,逃來台灣的香港人們參與到蔡英文的競選晚會中,陪著在場的所有人一起開票,香港人們在鏡頭前說:很開心,看到台灣人守住了民主自由...云云。

說實在的,我覺得讓我很厭煩。隨著最近幾個月被中國互聯網“支持戰爭”聲浪的荼毒,我越來越理解民進黨的選民,以及我內心也慢慢開始萌芽“離大陸越遠越好”的想法。但我真的很討厭有人說這種話,即:民主選舉中選擇其中一項才是“保住了民主自由”。我真的覺得非常荒謬,你回頭再看看這句話,本身就是對“民主”最大的偏見和不理解了——實踐民主的方式是選舉本身,而不是選擇特定的一個選項。

一、社會運動中為什麼年輕人是主力?

先說結論,因為年輕人充滿激情。

所謂的激情,可以被理解為“破壞力”,再細一點說:是出於對理想世界不滿,且尚沒有被社會規訓的一股蠻勁。靠著這股蠻勁,我們的社會在百年來一步一步地改革、演變。沒有80年代美國的反戰思潮,沒有20年代中國左翼分子的新文化運動,沒有年輕人的這股激情和憤怒,我們的社會只會死氣沉沉、一成不變。

如果我們從20歲一步進入“世俗/成熟/被規訓”,我們只會看著眼下的利益苟且於現有的生活,等待著別人來做出改變,那這個社會變一成不變。

所以看到了嗎?這份激情有很多特質:無法被收買、容易被鼓舞、充滿行動力和破壞力。所以年輕人是每一場社會運動的中堅力量。

從另一方面來看,他們很蠢。

他們不知道自己的終點在哪,所以改革的力量可以一路往前,但同時也不知道自己的方向(而這同樣可怕)。他們的理由和動機通常來源於淺薄的標籤化理解,而這也很容易被利用。他們的動因是感性的(情緒)而非理性的。

這一切都很迷人——當它被叫做革命的時候。想想看:以革命為名,這多令人熱血澎湃啊!我們正在“參與歷史”,本來默默無名的你我他,在這場運動中有了共同的身份,這身份的犧牲又可以影響到接下來的人,持續下去不用管變革發生與否。因為理想在於“做沒做”?不,因為“參與”本身就證明了“我的存在”,可以理解為無私,也可以理解為:我的存在需要被社會看到和認可。而年輕人在資本主義下的被壓迫的特征,加速他們需要一個突破口來彰顯力量。所謂“革命”既是動因,又是目的。

在這部《時代革命》裡,分成數個章節、數個人物交叉敘事。其中有4位分別是11歲、14歲、16歲、17歲的學生。16歲的學生的幾次發言,幾乎是印證了“歷史上大部分參與革命”的心態,他在電影末尾說:“很期待什麼時候再戴上裝備和自己一班手足再去。”在中段,描述他們佔領理工大學時說:“很多人第一次參加,不知道他們有沒有丟過(汽油彈),感覺像打仗一樣。”最有意思的是,他甚至說道:“星星之火,可以燎原。”而他同樣也在採訪中多次提及自己和父親的關係,父親不想讓他參與社會運動。當然,我更關注地是他表達父親曾告訴他“CCP是很可怕的。”

另一位22余歲的學生在談論佔領理工大學時說:“我們差一點就打開歷史的一夜!”“這個畫面就是歷史!”

17歲的中學生在結尾說:“在這一年成長了很多,認清自己是香港人。”

這些台詞在電影裡有很多,比如“我們年輕人被時代選中。”等等

這些都很妙,學生們用著自己對“理解事物”的極致框架去明白這場革命。我當然不會說:看,這如何如何。我只是想再一次說明,這場運動對於年輕人來說只是“一場運動”,不是“the運動”。

二、“選邊站”的社會運動必然失敗

什麼是選邊站?現實點說,就是選擇投靠美國。而不是進行“徹底的社會主義革命”。

當電影裡出現數次揮動的星條旗時,我就知道結局了。

但是能怪任何人嗎?不能。因為在香港群眾運動中這些有限地認知裡,美國是提供這些“民主自由”的養料和資源,所以不僅是香港,全世界大部分(非美國)的革命運動中,當然會有傾向性地選擇一些西方陣營作為運動的元素。對我來說,這算很難過的事實。

因為——如果革命不是為了獲得自由,而是為了讓另一政權來解放自己,那這樣的運動又有什麼意義?以我來看,為了反對中共,而選擇揮舞星條旗、米字旗就是這樣的行為是很奇怪的。

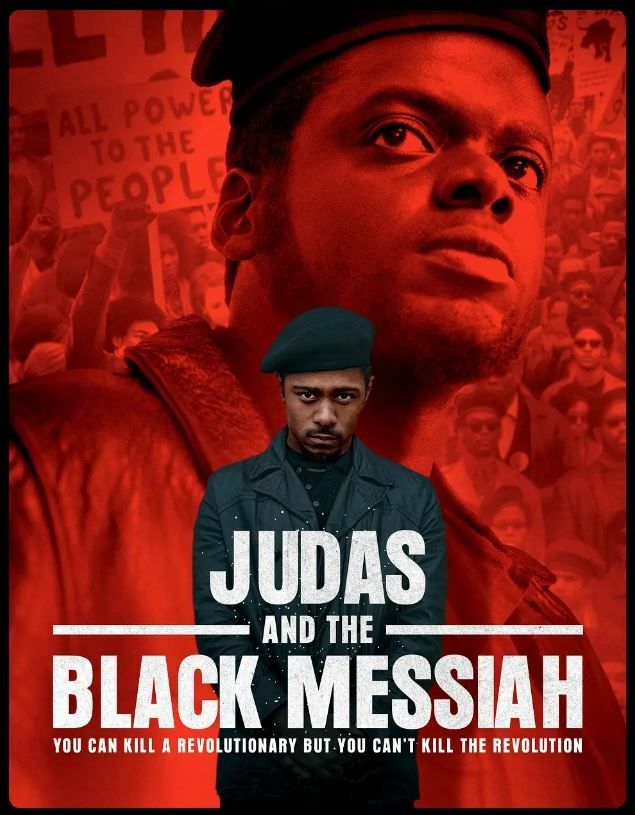

一樣是社會運動,我之前所寫的《猶大與黑色彌賽亞》就不同。黑豹黨利用社會主義思想團結了被壓迫的所有人群(甚至包括白人)一起反抗美國政府——他們不拘泥於“種族政策”,而是要真正地進行社會主義的思想改革。黑豹黨建立的“彩虹聯盟”歡迎任何人種、族群加入。

在電影裡,有學者說:“全球化幫助中國崛起,很多商人和西方國家為了利益,忽略了崛起的中國危及了民主和自由。”我真的很困惑,學者...你是不是不知道什麼是“資本主義國家”?所以這又回到我說的了:革命需要的是社會主義革命,而不是選邊。因為資本主義最終仍然會倒向資本家,選邊站最後的結局就是綏靖和出賣。

反觀港台的社會運動,本身都是好的,也都可以是社會主義式的。但因為參與的人群,和一開始的理念,很難走到這一步。比如台灣記者就曾經在香港街頭因為說普通話被打...革命要成功的必要條件便是——團結所有可團結的,甚至是你的敵人也可以被團結。我自己覺得,這樣的社會運動,也許比起時代革命所說的“be water”更“water”。

電影中,一個年輕受訪者說:“我寧願香港癱瘓”。另一個鏡頭是,示威者和騎車上班的人在對噴:“你只想要你的工作而已!”這讓我想到一個曾經去香港玩的台灣朋友跟我說,他自己隨便找了一家路邊的麵店坐下,麵店內部沒有關於任何政黨的貼花或彩帶。但是突然間,就有一群身穿黑衣安全帽的人闖進來把店砸了,而黑衣人也“禮貌地沒有傷及正在吃麵的他”。但他依然很震驚,他的震驚在於麵店主人的哀求和申明,都在黑衣人的怒吼中化為可笑的背景聲。

社會運動是這樣的,不僅是要在意識形態上選邊站,在每個具體的“人”上,也要被逼著表決。我很認同政治滲透在我們生活的方方面面,但是我們是否有權利逼迫別人進行選擇呢?但是反過來,我也明白,沉默的大多數,也正扼住企圖變革的人的咽喉......但這一切,落在具體的片段和鏡頭中,是真實而殘忍的。

也許有人會說,選邊站的策略,是不是也會“被執政者詬病是境外勢力”。關於這點,我覺得太捕風捉影不值一提,所以這並不是我覺得的弊病所在。

三、也許因為我不是香港人

看到這一part,我想也許已經有香港人很生氣了:你一點都不懂。

沒錯,我覺得我真的一點都不懂。我想,關於這裡所謂的“不懂”甚至是“全方位”的。我既不是香港人,也沒有經歷過香港人在這20年來的經濟壓制。

很多時候,單單是因為“我不是這個身份”,就會讓我們全完不理解這個身份下的行為和思想。比如女權就是如此,我不是女性,所以我尊重女性的確面對的困境和不公,但是我支持。我也同樣支持香港人,只是我依然害怕“狂熱的大多數”,我當然也希望我的這份害怕被理解——在我看來,狂熱的大多數是社會變革的中堅力量,他們很容易把一個社會抬起或者落下,時代革命的是這群人,五四運動的是這群人,但是紅衛兵也會是這群人,只要有一個共同身份、“時代參與感”,這種群體性質的狂熱是可以一直再造的。

我不是來審問群體狂熱,相反,應該審問地是這個社會如何促成了這樣的群體。是什麼樣的社會環境促使了“憤怒”的情緒在群體中崛起的?這點毋庸置疑、不可否認。是政府的不面對、不負責,是經濟壓制,是在地理上極權和民主思想的匯合,種種的這些一起促成的——甚至也許,只要其中的一項(政府面對)沒那麼該死,那這一切也許都可以避免。但它最終發生了,我要檢討的不是千古年來未曾改變的狂熱人群,我們要反思的是什麼樣的社會導致了這個局面。

然後我又想,台灣和香港,哪邊的運動比較困難?我覺得也許台灣的社會運動也許不比香港簡單,原因在於:雖然台灣已然沒有體制上的壓迫,但因為社會群體複雜的歷史建構,在人群中仍然有許多人對對岸有不同的看法或者留戀,有的物極必反,有的愛屋及烏。而直到台灣年輕人在不同意識心態拉扯中逐漸中成為為了一口飽飯奔波的中年人,也許就會逐漸倒向資本主義的對岸了吧...所以台灣的革命更是世代的對決——甚至是每個世代的的對決、每一代年輕人對世俗的對決,也是每一代中年人對曾經自己的對決。

同樣是學生的社會運動,《三島由紀夫X東大全共斗》這部紀錄片裡,兩方進行了激烈而又克制的對話,三島和學生們唇槍舌劍,又互相遞給對方香煙,“尊重和理解的意願”促使了交流成了可能。三島曾在私下中不止一次感歎年輕人“未來可期”,他也明白,這是曾經的自己和如今的自己的一場會談。也許,香港人也需要一個“全共斗”的出口,只是香港沒有機會遇到他們的三島由紀夫。

我在看電影的結束,也充分意識到:“我並非香港人。”

所以我不由得問了我自己一句:如果這些事發生在上海呢?(我是台灣人!)我想,我是會支持的,我會像那些年輕人一樣熱血地參與到前線的運動中去。

所以不要罵我,因為我自己也沒搞明白自己為什麼這麼雙標,所以我暫且這麼認為:因為我不是香港人吧!