选票,街道或两者兼而有之:关于民主和选举与奥古斯特·尼姆茨进行的访谈(The Ballot, the Streets – or Both: An interview with August Nimtz on democracy a...

﹝加拿大﹞克里斯‧斯特拉弗德(Chris Strafford)

韩达 译

白萌 、赤心 校

你在研究中指出,民主是马克思和恩格斯思想实践的基石。无论是站在党派的角度提出的民主口号还是站在国家的角度提出的民主口号,左派都会时不时地摒弃或强烈反对。那么,对于你所谓的“马克思-恩格斯党”至关重要的民主斗争是什么状况呢?

在与无政府主义者—特别是那些效忠于巴枯宁的无政府主义者的辩论中,恩格斯解释了为什么工人阶级独立的政治行动,而不是无政府主义者鼓吹的放弃政治,对于工人阶级夺取国家权力是不可或缺的,因此,政治权利的重要性是不言而喻的。“政治自由、集会结社和出版自由,就是我们的武器;如果有人想从我们手里夺走这个武器,难道我们能够袖手旁观和放弃政治吗?有人说,进行任何政治行动都等于承认现存制度。但是,既然这个制度把反对它的手段交到我们手中,那末利用这些手段就不意味着承认现存制度。”[1] 换句话说,工人们不仅有捍卫基本民主权利的内在利益,而且有义务这样做,因为他们的存在给了他们推进自己阶级利益的空间。

马克思和恩格斯都曾参加共产主义者同盟和国际工人协会(又称第一国际,是二人唯一参加过的类党组织),他们的履历堪称工人运动内部民主准则的典范。多年后,恩格斯在给一位丹麦支持者提建议时还提及这段经历:“工人运动取决于对现存社会的无情批判……那么,它怎么可以不让人批评或者企图禁止大众的讨论呢?我们要求别人承认我们言论自由的权利仅仅是为了让我们再次将其废除吗?”

我们在埃及目睹了军事政权对一些基本民主权利的残酷镇压,共产主义左派曾多次成为这种镇压的受害者。通过选举获得国家权力一直是欧洲改良主义者和新左派政党的梦想,这体现爱德华·伯恩斯坦(Eduard Bernstein)、亚当·普泽沃斯基(Adam Przeworski)和亚历克西斯·齐普拉斯(Alexis Tsipras)等人的著作和演讲中。马克思-恩格斯党和布尔什维克的选举命运和策略能够在建立革命党和参加议会选举这个问题告诉我们些什么呢?

首先,理解马克思和恩格斯的选举/议会策略的关键在于,选举和议会对他们来说只是实现目的的一种手段,而不是目的本身。否则就会受到所谓的“议会白痴”的影响,这是列宁喜欢用的说法。尤其是法兰克福议会的代表们将该议会的存在归功于1848年3月开始的德国革命——由于群众的抗议,君主制被迫做出让步。恩格斯对这些不幸受害者的描述极有参考价值:

这些可怜的、思想贫乏的人,他们一生默默无闻,对成功之类的事情一窍不通,居然相信那些只以两三票微弱优势通过的、不值一提的修正案会改变欧洲的面貌。他们从一开始就感染了这种不治之症,即议会白痴症,患病人数比议会其它任何派别都要多。这些不幸的患者脑子里渗进了一种神经错乱的信念,那就是整个世界的历史和未来都是由特殊利益代表集团的多数票所控制和决定,该机构有幸将这些患者归入其成员之列,而所有发生在议会围墙之外的一切——战争、革命、铁路建设、殖民整个新大陆、发现加州金矿、中美洲运河、俄罗斯军队以及其它任何可能对人类的命运略有影响的事物——与选举和议会这个重要问题衍生出来的种种(无论它是什么)相比,都是微不足道的,尊贵的议会关注的焦点只在议会之内。

先不管恩格斯的论述在政治上是否正确,我创造了一个词对其目前所有的相关表述进行补充,那就是“投票拜物教”,即误把对某一候选人或某一政策的投票选择权当做是行使实际的权力。马克思和恩格斯认为,真正的政治既不在选举,也不在议会,而是在在大街小巷以及街垒上,这里才是权利根植的土壤,这里也是权利被篡夺的地方。投票通常是短暂的个人行为,与实际掌权风马牛不相及。正如希腊工人阶级逐渐认识到的那样,即使是示威游行也不过如此(尽管公开的示威游行较之以前更加进步)——它展示的是你有选择权而非实际拥有权利。

但是对于马克思和恩格斯来说,这只是(尽管非常重要)智慧的开端。选举和议会的经验能够成为实现工人阶级通过革命夺取权力这一最终目标的宝贵手段。 1850年3月,二人在(《中央委员会告共产主义同盟书》)中,第一次明确阐述了这一观点。这份报告共11页,写于德国革命沉寂两年之后,报告的字里行间都在诉求简历独立的工人政党,他们认为这将有望迅速点燃革命之火。

报告接下来还讨论了工人政党为武装斗争做准备的必要性,然后谈到如果举行另一轮选举,工人政党需要做些什么——以免再次被他们在前几次选举中所支持的自由资产阶级和中产阶级势力所出卖:“···工人阶级各地的候选人要和资产阶级民主派候选人一同参选,工人阶级的候选人要尽可能地成为共产主义同盟的成员,要尽一切力量帮助他们参举。为了保持独立、展示自身的力量,并公开他们的革命态度和政治立场,即使这些候选人没有任何当选的希望,工人们也必须推选出自己的候选人。” 随后的声明中明确表示,“展示自身的力量”才是最重要的。关于《告同盟书》最值得注意的是列宁将其牢记于心,常常引用。所以,我认为这是他的选举/议会策略的核心。

然后,马克思和恩格斯随即就德国工党——将会转变为社会民主党——在选举/议会进程中所取得的成就发表了意见。1884年,德意志帝国国会将举行选举,该党有望取得重要进展,但恩格斯却很清醒,他认为:“普选权是衡量工人阶级成熟度的标尺。在目前的状况下,它绝不可能会有任何进步;但这就足够了。如果把普选权比作温度计,只有等到它在工人中达到沸点的那一天,工人和资本家才都会明白他们各自所处的立场。”

鉴于俾斯麦的审查制度,恩格斯当年的表述比较隐晦,若干年后,他在给一位法国同志的信中,明确评价当年工党的进步之处:“过去四十年间,法国实行普选制,如今你是否意识到,身处其中你掌握了一件多么辉煌的武器;要是人们知道如何使用它就好了! 相对于革命的呼声,它显得迟缓而无趣,却更准更好地地指出了必须发起武装革命的日期; 工人们明智地使用普选权,十有八九会导致统治者丧失合法性,也就是说,让我们处于发起革命的最有利位置。”

因此,对于马克思和恩格斯来说,选举显然是工人政党的一个法宝,不仅可以提出自己的理念和纲领,而且可以“展示自身的力量”,决定发动“武装革命”的最佳时机。

在我谈论列宁的作品集中,我是第一次将马克思、恩格斯的主张与列宁的实践联系起来——据我了解还没有人如此做过。在布尔什维克党内,没有人像他那样密切关注选举结果。爆发十月革命发生时,他对这些加以考量,并向其他领导人提出自己的观点。他还用1917年11月的制宪会议选举的回报来计算布尔什维克在随后的内战中的胜利,事后证明他是对的。

我认为马克思和恩格斯都预见了二十世纪欧洲社会民主主义的选举/议会改良主义进程,并批判了它的发展。首先,他在巴黎公社运动之后,们对《宣言》作了极为重要的增补,这也是他们做唯一一次修订。他们指出,第二部分中的革命纲领“在某些细节上已经过时了。公社尤其证明了这一点,即‘工人阶级不能完全地掌握现成的国家机器,并将其用于自己的目的’。” 换句话说,资产阶级共和国不可能成为社会主义变革的工具——20世纪的社会民主主义国家要么忽视这一教训,要么压根就不知道,从而把自身置于险境。

1879年的《给奥·倍倍尔、威·李卜克内西、威·白拉克等人的通告信》是另一份重要的文件,马克思和恩格斯在信中对德国政党日益增长的改革主义倾向进行了批判,青年爱德华·伯恩斯坦(Eduard Bernstein)曾协助并支持过这一倾向。除了一些在国会的政党代表所获得的十分有问题的选票之外,尤其令人震惊的是,领导层面对基层党员对这些选票的批评而引发的义愤之情所作出的反应。他们问道:“身为德国的社会民主党成员,是否确实感染了议会病?他们是否相信,经过普选,圣灵将会灌注在当选者身上,派系会议转变成绝对可靠的议会,派系决议变成神圣不可侵犯的教条?” 为了战胜这种“疾病”,即“议会白痴病”,德国社会民主党必须坚持议会代表必须服从整个政党的意志这一准则,这是许多社会民主党在会议上都未能通过的考验。尽管当时他们似乎已经击退了伯恩斯坦(Bernstein)等人的机会主义倡议,但后来的历史表明这只是他们疏忽大意罢了。

顺便说一句,我在文章《马克思和恩格斯的选举策略:被指控的与真实的》(《新政治学》第32卷,第3期(2010年9月))中引用了马克思和恩格斯的观点,而社会民主主义的护法普热沃斯基(Przeworski)却企图通过扭曲,有时甚至是无缘无地扭曲这些观点来打到自己的目的。我写了几本谈论列宁书,在结语中提到了齐普拉斯,并通过布尔什维克的经验来质问他和他所领导的激进左翼联盟。我的结论是,他们的想法——很大程度上是基于他们的政治基因——与革命性的议会制(列宁在1914年之后就这么称呼它,而后布尔什维克付诸实际)无关。

你最近出了两卷探讨布尔什维克经验的书,你开篇就提出这样的问题:布尔什维克的选举经验是否能为那些与资本主义作斗争的人提供任何可吸取的教训。 如果共产主义左派想要参与反对资本主义的斗争并最终成为主导力量的话,你能否总结一下,什么样的教训很关键,并且是共产主义左派需要捍卫、重申和实践的?

我也更愿意让列宁为自己和布尔什维克辩护,而且没有比他的晚期重要著作《共产主义运动中的“左派”幼稚病》更能解决这个问题的了。这本书正是为了让那些通过布尔什维克领导的伟大胜利而受鼓舞的人正确理解列宁政党的所作所为而写的。一个新出现的问题是,人们倾向于把十月起革命视为灵丹妙药。这是对布尔什维克的实际经验狭隘而具有潜在危险的误解:“议会和非议会斗争形式的交替,抵制议会和参加议会的策略的转变,合法和非法斗争形式的轮换,以及它们之间的相互作用和联系——所有这些内容都极其丰富。”

列宁简要总结了1906年至1915年间国家杜马长达十年的议会历程,概括了它的重要意义:“回顾这段已经终结的的历史时期,现在可以清晰地看出它对后来的影响,有一点可以看得最清除,那就是在1908-1914年间,布尔什维克没能保存(更不用说加强和发展)无产阶级革命政党的精华。在最艰苦的斗争中,他们没有坚持这样的观点:布尔什维克必须将合法与非法的斗争形式结合起来,即使是在反动性最强的议会和为反动性法律所束缚的许多其它机构中,也必须要参与其中…”“艰苦斗争”指的是在是否参加杜马这一问题上的反复辩论。

列宁认为,俄国的经验挑战了新成立的共产国际(第三国际)的声音,特别是当他们成为反革命组织的中心时,他们为不参加议会而辩护。“我们布尔什维克参加了最反革命的议会,经验表明,在俄国第一次资产阶级革命(1905年)之后,这种参与对俄国无产阶级政党不仅有用而且不可缺少,从而为第二次资产阶级革命(1917年2月)和社会主义革命(1917年10月)铺平了道路。” 在我的书中,“必不可少”是其论点之一,即列宁的选举/议会策略在解释布尔什维克在1917年的成功方面大有帮助。一些自称革命者的人声称议会已经“过时”的说法,列宁对此不置可否。巴黎公社和俄国的经验,特别是苏联的经验确实表明,代议制民主的新时代已经开启。但这两个例子都只是一段历史发展的开端,而这段历史发展只能用几十年的时间来计算。与此同时,只要资本还处于独裁状态,“左派”就必须参与其中。的确,他承认,“在欧洲议会中创建一个真正的革命议会团体比在俄罗斯困难得多。这是显而易见的。 但这只是对俄罗斯来说这很容易的普遍真理的一种特殊表达,在1917年的特殊历史条件下开始了社会主义革命。但是,与欧洲国家相比,要继续进革命并圆满完成,对俄罗斯而言将是更加困难的。” 是的,他可以“向外国共产党人保证”,在俄罗斯开展议会工作“完全不同于通常的西欧议会运动由此得出的结论常常是:‘好吧,那是在俄罗斯,在我们国家的议会制是不同的。’这是一个错误的结论。共产主义者——所有国家的第三国际的信徒,他们存在的目的就是要在一切路线上,在生活的一切领域里,把旧的社会主义、工会主义、工联主义和议会制工作转变成一种新型的工作,即共产主义。” 在共产国际第二次代表大会的辩论中,列宁提醒代表们,尽管时间很短,但在二月革命之后,俄罗斯也经历了资产阶级民主,布尔什维克不得不弄清楚如何进行协商。

尽管该书完成于1920年,我认为《共产主义运动中的“左派”幼稚病》在现今和当时一样重要,甚至更重要。在二十世纪的大部分时间里,革命进程集中在所谓的第三世界中,在那里,由于资产阶级民主的脆弱或不存在的特点,在选举和议会舞台上进行革命政治的机会比较有限。全球资本主义的危机仍在蔓延,迫使先进资本主义组织中的工人回到阶级斗争的中心舞台,因此,有了创造历史的所有机会。他们的行动范围已经包括选举/议会领域。缺少的是革命议会的例子。我的这两卷书是重新编织马克思、恩格斯和列宁的革命线索而进行的尝试的一部分,这条线索首先被第二国际的机会主义所破坏,其次是被斯大林化的第三国际的阶级调和主义观点,即人民阵线的陷进所摧毁。

最后,在我写的关于列宁的书中的引言部分,我指出我之所以能够完成这一著作是因为多年前有幸读过一本由探路者出版社(Pathfinder Press)出版的《作为竞选活动负责人的列宁》(Lenin as Election Campaign Manager)的小册子,幸运的是该书仍在销售——这是我所知道的有关这一话题的唯一简短介绍。

所有的引证都来自我写的关于列宁的两卷书,第一卷第一章,第二卷第三章。

2014年4月30日

奥古斯特·H·尼姆茨,美国明尼苏达大学政治学、非裔美国人和非洲研究特聘教授。他著有《马克思和恩格斯:他们对民主突破的贡献》(2000),《马克思、托克维尔与美国的种族:“绝对民主”或“被玷污的共和国”》(2003年),以及在编辑的卷册和期刊上发表了大量相关文章。

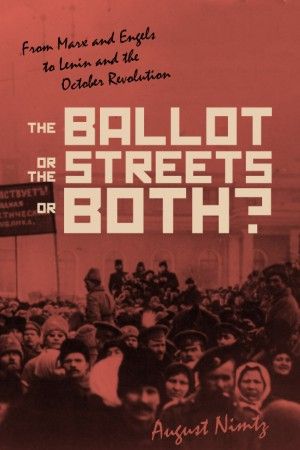

《列宁的选举策略:从马克思和恩格斯到1905年的革命》以及《列宁的选举策略从1907年到1917年10月革命:选票,街道——或两者兼而有之》都在2014年3月13日由帕格雷夫麦克米伦出版社发行,可以在网上或通过图书馆订购。

[1] 《关于工人阶级的政治行动》,译文引自《马克思恩格斯全集》中文第一版,第十七卷。