現象學十四講|閱讀筆記(vol1~3)

第一講、

什麽是意向性?他有何重要?

現象學最關鍵的問題即是「意向性(intentionality)」,意即,所有的「意識都是指向某事物的意識」,所有的「經驗也同樣是指向某事物的經驗」,意向並不同於意圖,現象學是知識理論的而非行動理論,現象學要做的是闡釋我們與事物之間的意識關係。

在過去三四百年,笛卡兒學說、霍布斯主義或是洛克思想的傳統認為:「當我們有意識的時候,我們僅僅只是覺知道我們自己或是我們自己的觀念。」這樣的描述讓意識被認為像是一個封閉的系統,換言之,我們在任何認識或是知覺都僅僅是我們經驗給出的,這樣的思想讓我們的知識陷入一種作繭自縛的危機之中,讓知識變成是一種經驗或是印象的投射之物,進而讓人類進入自我中心困局,於是在過去當我們思考起人類的意識時,總是一種「內在」的概念而非「外在」的,但實際上人類之間有著截然不同的意識與思想,如果這種封閉狀態為真的話,那他就不能夠解釋,人與人之間所意識的差距以及我們共享的世界是同一且客觀存在的,現象學則是要肯定外在世界的客觀存在,讓人走出作繭自縛的思想。

現象學所要做的事情就是脫離這樣的自我中心困局,理解人與外在世界的關係,但這門學問不處理人也不處理外在世界為何,而是處理人到外在世界這個中間的過程,也就是「意向本身」。

第二講、

以對一個立方體的知覺過程,做為意識經驗的典範

客觀世界是如何存在的,意向又是如何作用,在第二講裡作者以立方體為例。

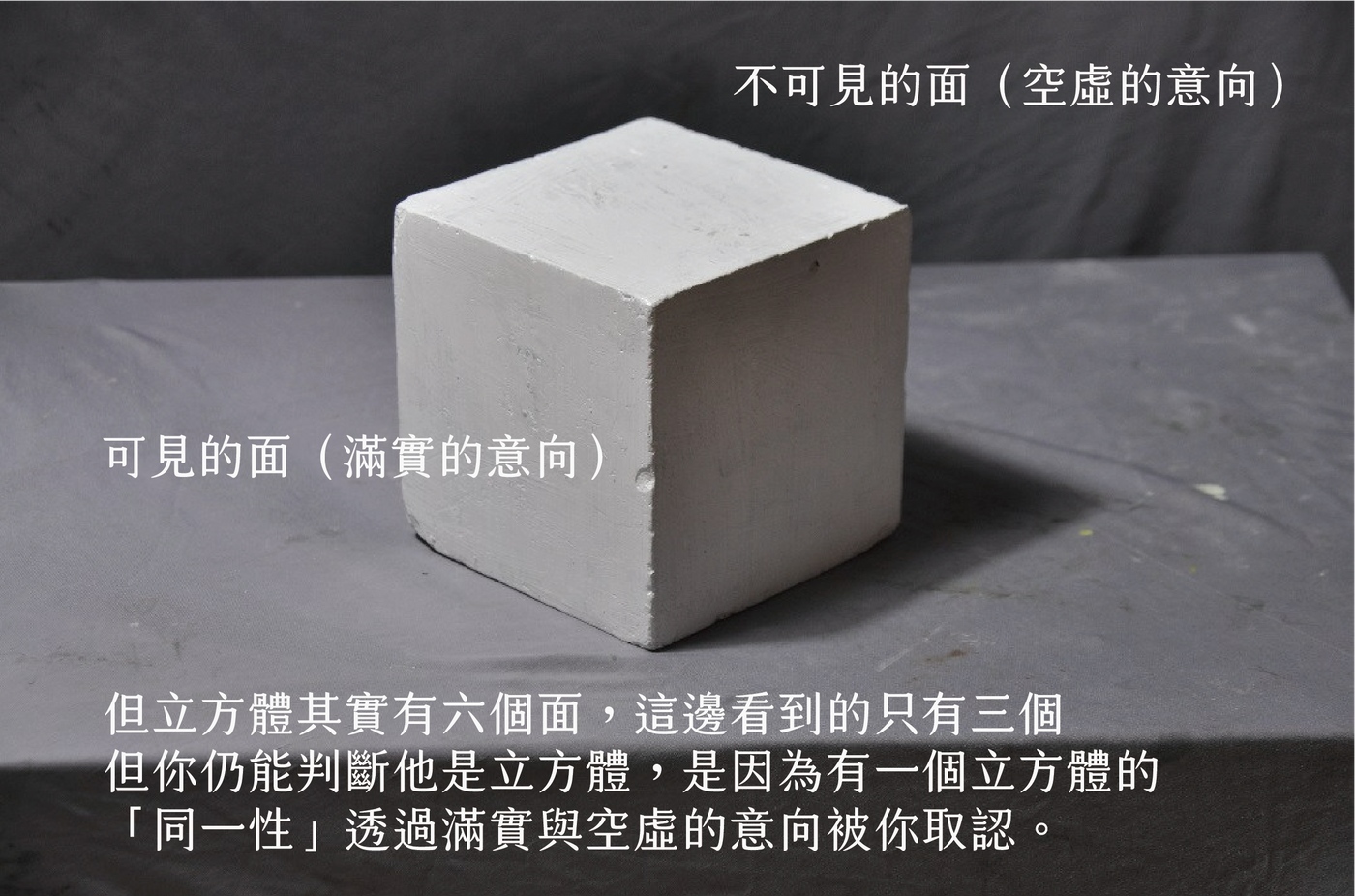

實際上當我們看到一個立方體的時候,我們是不可能有荷魯斯之眼(全知)般的視野看到立方體的每個面向,我們僅能看到一個立方體的特定角度或是特定的面,卻仍可以辨認他是一個立方體,也就是說我們每次知覺立方體的時候都只是立方體的「部分」,只有我「意識」他是一個立方體的過程是被直接且「完整」給出的,但是,這卻不能等同於我僅經驗到我目前視線所看到的面,當我看到這個面的時候,我也正意向著,或是共同意向著那些不顯現的面,也就是說當我們看見一個事物的時候他會同時有「可被取認到的面向」(看見立方體的一面)以及「不可被取認到的面向」(看不見的那一面),但當你意向他是一個立方體的時候,可見與不可見都是被意向的一部分,也就是說我們的意識一個立方體的過程,是被「滿實(意向時看見)與空虛(意向時沒看見)的意向(filled and empty intentions)」混合構成的。

另外有一點要注意,也就是意向的滿實與空虛並非恆常的,我們的意識是動態的過程,我們可以把立方體拿起來旋轉把玩,看到每一個面向的模樣,但「原本顯現的面向會隱沒,而沒有顯現的面向會顯現」,當然在意向一個物件的時候並不是只有「眼睛」,你也可以用各種方式打開你對那個物件的意向,換言之,當你舔那個立方體,透過味覺取的意向的時候,僅代表著你與立方體的味覺意向獲得了滿實,而其他轉為空虛。

意向的三種顯現層次

一、是立方體共有六個面(side),而這六個面會在你各異的角度下,有不同的透視變化,也就是說每個面本身也有多種呈現的模樣,就如同立方體的多個面一樣。

二、而當我們看到這些各異的面的時候就稱為面向(aspects),當我們正對著立方體的時候,他就是一個四邊形的面向,當他有更多的角度的時候就是更複雜的四邊形的面向,但不論它是哪個面向都是立方體的其中一個面向。

三、當我們持續觀看一個面向仍有其同一的面貌的時候,就會取得面向的輪廓(profile)。因此實際上,一個立方體是透過種種輪廓被呈現出來的。

總結而言,當我們取得對一個事物的意識的時候,這中間所產生的意向是滿實與空虛共構的,同時在這些共構之中又有三種層次逐漸堆疊建構而成,因此意識到一個物件涉及了多種層次的「綜合」,意即每個取認都是由一個綜合給出,這個綜合即稱為「同一性」,但值得注意的是,我們不能說立方體是由立方體的所有輪廓的總和,輪廓與立方體的同一性是不同層次的,不論輪廓、面、面向都只是同一性的一個表現結構,是被一個「立方體的同一性」給整合起來的,在此我們可以得知前面說講的:「意識總是對於某事物的意識,指的是意識意向著某事物的同一性」。

於是當對象是外於我們知覺,他就不會是被編造的,事物的同一性並不在人類身上。

第三講、

現象學中的三個形式結構

這三個結構分別為:部分與整體(parts and wholes)的結構、同一與多重(identity and absence)的結構、顯現與不顯現的結構(presence and absence)的結構,這三種結構是彼此交纏的,你無法化約為任何一方。

部分與整體:

整體(whole)可以分析出不同的部分(parts):片段(pieces)與環節(moments)。

片段即使不存在其所屬的整體中仍能存在,也能被呈現出來,因此片段可以被認為是獨立的部分。也就是他脫離某個整體後,仍能作為另一個整體存在。但環節不同,環節脫離所屬的整體後,就喪失其意義,它是非獨立的部分。例如圖片中的荔枝與荔枝樹,紅色的荔枝這段描述中的紅色,即是荔枝的一種環節,當紅色離開荔枝,就沒有辦法存在或被辨認了。

然而環節之間也有從屬關係,某些環節必須依賴著另一個環節,也就是分為立基者(the founded)和基礎者(the founding)。舉例來說:色調立基於顏色。

另外,在這個例子中,我們知曉我們不需要討論色調就能討論顏色,並非因為他是獨立的,而是因為他是抽象的,這些環節是以抽象者(abstracta)的狀態存在的,然而我們能進行抽象的討論,即是因為我們能夠使用語言,正是因為語言,我們才能夠把一個環節從他必要關聯的其他部分或與他所屬的整體中分開來處理。

部分與整體構成了我們的思考,許多看似複雜的問題在弄清楚他是片段還是環節的時候,就能夠變得清晰,而哲學的分析就是在弄清楚種種不同的環節部分如何間出一既有的整體。舉例來說,對是覺得哲學分析會顯示出視覺如何「立基」於眼睛,眼睛如何「立基」於身體的運動,看與被看兩者如何作為環節和起來構成一個整體。

諸如此類的問題,只要能明晰者之間的從屬位置,就能夠找到一個配置的整體。

多重中的同一性:

同一個事實可以有多重表達方式,然而事實本身並不等於各種表達形式。意義即是在多重表達形式之中與背後的同一者,因此「同一個意義可以被各種表達形式所表達」,就像立方體可以用尚未出現的輪廓就被知覺到。未顯現與潛在的可能者所構成的視閾環繞在事物實際顯現的周圍。事物總是有可能以我們已知之外的方式來顯現,事物的顯現總是有所保留的。

同一性雖然難以把握,但我們確實的經歷了事物的一部分。我們知道同一性不能夠被化約為表象之一,我們知道同一性必須由我們所經驗的任一方式呈現中區分出來。如果同一性在此時由一種呈現的方式表達出來,它不也同時保留著其他方式給出同一性本身的可能性,不論是向我們或是其他人;同一性總是「既顯露又遮蔽」其自身。

現象學描述某一特定事物所適宜的多重呈現樣態。意義的現象學將會是釐清意義給出所由來的種種多重呈現樣態;藝術的現象學將會是描述藝術品自身得到顯現與認定的種種給出樣態;想象的現象學會是描述給出想像性事物的不同表象方式;宗教的現象學會討論宗教事務的多重表現樣態。

當我們加入主體際性思考現象學時會得到更多複雜豐富的思想,人與人都會看到一個同一性所給出的多重表象,然而不盡然會看到同一個表象,但我們可以透過其他人來體認到這個一個「非我所有卻被我共同意向的(cointended)的同一性。也就是說那個物體不僅僅會為我展開,也會為別人展開,最後我們思考關於「自我認同的問題」我們的自我認同是由一個特定的組合與種種表相所呈現出來的。當我們指認出一個對象,我們也同樣建立了自己作為這些事物所向的那個人的同一性。也就是說,我們會把自己作為顯現的接受者而建立。我們個人認同一個重要的組構過程就是記憶、想像與知覺的交互互動,以及我們內在時間流動的觀察,總言之,我們無法離開作為自己的中心位置,任何開顯都是以自我開顯而開顯的,換言之,我們無法不帶著自己生活。

顯現與不顯現與其同一性:

在書中作者以一個故事作為例子去說明,顯現與不顯現的結構。(我做一些改寫,變得更易讀一點)

假設我們要到天母看棒球賽。去看球賽的想法是我跟朋友討論時昇起的。我們決定買票是由大明負責。他買了。我們邊談論這場球賽誰會贏。一邊聊天一邊開車抵達天母。到目前為止,球賽並未真正出現,但我們卻意向著他,這個意向過程是一種空虛意向。我們在它不顯現的圖談論它,並預期著這場比賽。這所有都是一種空虛意向。但比賽開始後,我們注視著比賽,這個意向轉為滿實,球賽逐漸展開。我們對這個球賽的所有想像與談話,都隨之從空虛轉為滿實。我們對球賽注視是我們對球賽的「直觀(intuition)」,直觀指的是一個事物在場顯現,相對於另一個狀況是我們都是以空虛的狀態來意向事物。

而關於直觀,在哲學上有很多爭議,他常被認為是非理性是個人化的,但是直觀不一定要被這樣化約。現象學中認為直觀是非常清晰的:直觀就是面對著一個在場顯現的事物,而不是意向著一個不顯現的事物。

另一個重點是不顯現的事物(空虛意向)仍是非常重要的現象,再過去經常迴避或是忽略這個問題,但實際上我們的生活絕大部分的時間都是以空虛意向的方式意向著事物的,這揭示了我們,物並不是單純存活在我們的世界,物是客觀於人的主體而存在的。

空虛意向與滿實意向的流動

空虛朝向滿實並非一蹴而就的。滿實有兩種,一種是藉由中介逐漸達到直觀的滿實,另一種則是由諸多環節逐漸加多,卻無法抵達直觀的滿實。

第一種由中介逐漸直觀的滿實,舉例來說,我們會先認識一個人名,然後看到素描圖畫,再來會看到電視影像,最後看到本人。這每一個階段都有所性質不同,每個都可以稱為滿實,但也都指向下一個。最後看到本人也就得到一個直觀的滿實,他無法再增多,不再指向其他事物,這就是終點,這種連續環節逐漸增加的滿實,抵達終點就是抵達直觀,他不在給出其他新的意向。第二種、是滿實的連續環節,並不能引導到直觀的高潮。僅僅能加多,並把目標的輪廓描繪出來。