那些为战争叫好的人,其实也怪可怜的,看懂了隋建国的作品你就理解了

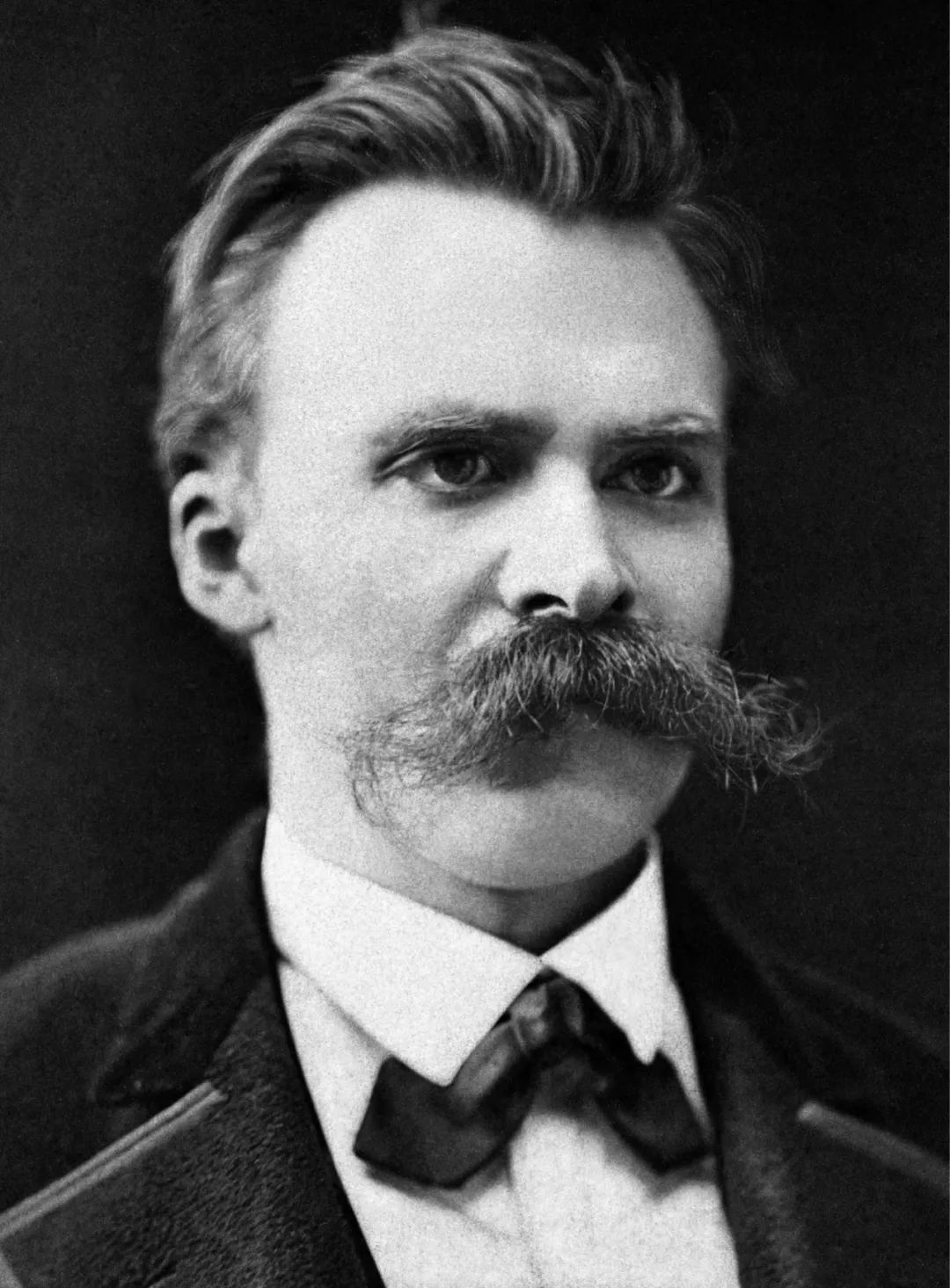

在上一篇文章《悲剧之年叩问悲剧之源》中,我谈到了悲剧问题。悲剧的根源是无知,也就是理解力匮乏或信息匮乏,没能把该区分的区分开来、把该联系的联系起来,没能做到“是其所是、当其所当”,例如,尼采——这个为战争叫好的人——的悲剧就是由于把权力作为一种价值错误地设置为最高的目的,即权力意志(Will to power),但在本体论意义上,权力只是手段而不是目的。当下,我们正在遭遇的悲剧——瘟疫、战争以及几乎不可避免的饥荒——无非就是尼采式自我中心主义权力欲悲剧的放大版,而哲学的开端是“自知无知”(苏格拉底),正是因为知道了自己的无知、自己的偏见才可会产生探寻“是其所是”(being qua being)动机,以避免悲剧的重演和“永恒轮回”。在“全知全能”的上帝和“自以为真理在握或完美无瑕”(还没有撞上南墙或从梦中醒来)的人那里,是不需要哲学也不可能诞生哲学的。

当前,如人们所见到的,貌似正在出现一股“哲学热”,但正如黑格尔所说,“密涅瓦的猫头鹰黄昏起飞”,如今已是深陷“至暗时刻”了,再去寻求哲学那就有点晚了,这属于“平时不烧香,急来抱佛脚”。不幸的是,这正是迄今的人类社会之常态。万幸的是,这个世界足够大,总是会有在黑夜来临前就起飞的“猫头鹰”,比大多数人更能提前感知黑夜的来临,并苦苦寻求走向黎明的道路。显然,这样的过程本身就很有悲剧性,从而导致哲学并不能发挥出自身最大的潜能——“防患于未然”、“上医治未病”,那也就只能在“亡羊补牢”方面发挥掉作用了。

当然,“哲学热”本身不是坏事,这说明越来越多的人正在“醒来”,“岁月静好”的幻觉已经破灭,曾经自以为坚固的东西都已烟消云散,世界加速震荡,“活下来”不易,因而不得不寻求更有深度和高度的认知与观念从而做到“是其所是、当其所当”,至少先在思想上把灾难的“振幅”看清楚。但遗憾的是,至少截至目前,这是一种没有哲学性的哲学热,正如那些没有真爱的爱情(形爱)一样。为什么这么说呢?

这是因为,就像没有拥有过真LV包的人往往分不清真货还是高仿一样,那些赶哲学热时髦的人往往也分不清真哲学还是伪哲学。目前,市面上流行的只是哲学史(history of philosophy)或哲学学(philosophology)而不是真正的哲学(philosophy),出名的只是学院哲学学家(philosophologist)而不是真正的哲人(philosopher),前者之于后者如同音乐学之于音乐、艺术史之于艺术、文学批评之于创意写作、电影批评之于电影导演,两者的差别就像是姜文所说的“影评人谈电影,就像是太监谈做爱”。试图到哲学史或学院哲学学家那里去寻求哲学,必定会是缘木求鱼、南辕北辙。难道没听说过“哲学已死”吗?那么,这种分不清“死活”甚至有那么一点恋尸癖意味的姿态本身是不是很悲剧呢?

那么,问题肯定就来了,你一定会问:哲学性(philosophicalness)在哪里呢?我的回答是:正如一个人的过去(历史)并不能等同于这个人的当下和未来一样,哲学性必定会有当代性或当下性以及未来性,那么,它必定是在每个人生命自身的最深处和最高处,在每个人自身的“赤子之心”(孟子)或者说“童心”(李贽)里。不过,问题又来了,绝大多数人活得太平庸而触及不到自己生命的最深处和最高处,就像平时虽有性生活却总是没有高潮一样,或者,已经完全丧失或彻底抛弃了自己的“天性”(nature)、“赤子之心”和“童心”,也就是《石头记》中“莫失莫忘,不离不弃”的东西,诚如李贽所言“夫童心者,绝假纯真,最初一念之本心也。若失却童心,便失却真心;失却真心,便失却真人。人而非真,全不复有初矣”,“盖其人既假,则无所不假矣……满场是假,矮人何辩也”,也就是曹雪芹所言的“真作假时假亦真,假作真时真亦假”、“乱哄哄你方唱罢我登场,反认他乡是故乡”。当今的流行语是“小孩才分对错,大人只看利弊”,但殊不知,这既不是真正的“大人”(“大人者,不失其赤子之心者也”)也不懂真正的“利弊”,“对错”其实就是整体的、长远的、可持续的“利弊”,抛弃了是非对错观的利己主义、短视主义和投机主义,到头来只会是悲剧性的自食恶果、满盘皆输,“甚荒唐,到头来都是为他人做嫁衣裳”,用约瑟夫·坎贝尔的话来说,“如同攀到梯子的顶部才发现靠着一堵错误的墙”。

如果你还在坚持做追问是非对错的“少数派”,并想以正确的是非观为准绳(原则)而把自己的一生统一为一个独特的整体,那么,你就依然葆有“童心”(哲学之心)且活得有哲学性,迟早会遇见哲学甚至重新发明哲学(自“反理性、没事实、超善恶”的尼采之后“哲学已死”),假如你活得足够长的话。显然,你会想把这一过程缩短,那就到当代最杰出的艺术中去寻找吧,准确地说,是到当代最杰出的艺术家的作品中去找。因为,凡是最杰出的也即真正的艺术必定是如李贽所说的“童心自出之言”,或如里尔克所说的“艺术家要表现的是自己的独特”“我们自身之中的独特,无人会理解,甚或也不应该去理解。所以,如它这般,作为我们个人的疯癫,它必须进入作品里,可以说,要在作品里让它正当,展示它自身的法则,似乎天生已成,无形无相,直到在艺术的明晰中显现”。

那么,究竟到哪里去找真正的“哲学性”呢?那就到当代最杰出的艺术中去找,准确地说,是到作为当代最杰出的艺术家之人格形式的作品中去找,因为最杰出的艺术也即真正的艺术必定是如李贽所说的“童心自出之言”,或如里尔克所说的“艺术家要表现的是自己的独特”、“我们自身之中的独特,无人会理解,甚或也不应该去理解。所以,如它这般,作为我们个人的疯癫,它必须进入作品里,可以说,要在作品里让它正当,展示它自身的法则,似乎天生已成,无形无相,直到在艺术的明晰中显现”,在此语境之中,我们也许能稍微懂得一些曹雪芹之所以写下《石头记》的心曲“满纸荒唐言,一把辛酸泪!都云作者痴,谁解其中味?”

以我个人的意见,隋建国先生就是国内最有哲学性的当代艺术家之一,看懂了他的作品,你也就能洞见到我们所深陷的悲剧结构的一般形式,并会对“为什么会有那么多为战争叫好的人”这个问题一目了然。当然,如果你足够敏锐,那还会问一个问题:那到哪里去找“有哲学性的哲学”也就是“真正的哲学”而不是假冒伪劣、滥竽充数呢?因为,如果没有这种“有哲学性的哲学”就很难洞见尤其是无法系统性地理解这种哲学性本身。

那么,我只能不谦虚地说——你也可以理解为插播一个广告(见文末海报):来这里吧,这是一片新哲学的天地,可以带给你一种重新打量这个世界的新眼光,看透那些魑魅魍魉、假冒伪劣和陈词滥调。俗话说,“不看广告,看疗效”,或“不要相信,去验证”。接下来,咱们就以这种新哲学的眼光来看看隋建国先生的代表作品以及分析如题所示的“为什么有那么多为战争叫好的人”。

当我看到隋建国先生这件作品的时候,感到非常非常震撼和激动。因为,这个作品如此直观、形象且传神地表达出了我长久以来的思索而得出的一个认识,即自孔子宣扬“克己复礼”以来的儒家文化教化出来的人格形式和心理状态(“国民性”)。对此,明末的耿定理也曾有明确的认识,他在穷思“四书”“五经”后豁然贯通,“确认儒家的仁就是无我主义,孔曰成仁就是把自我化为虚无”(《万历十五年》)。我们都知道,这种“把自我化为虚无”,实际上意谓着任何个性或独特性都会不可避免、无处可逃地面临来自四面八方的“否定性”(如同箭矢或钉子)之围剿,后果就是每个人的灵魂之死然后变得千人一面、异口同声,对于这样的过程我们每个人肯定都有不同程度的经验。但从今天我们已经掌握的心理学知识来说,“自我”并不会真的就会化为“虚无”,而是会留下心理创伤、情感淤积甚至人格扭曲(甚至是“反社会人格”,如果找不到任何出口或转化的话),而隋建国先生的《殛》就是对这一“吃人”的过程的艺术再现,国君杀臣子曰“殛”。

后来我看到,《殛》是隋建国先生1996年创作完成的作品,2006年展出的形式变成了钉子朝内卷了起来。隋建国先生自己的艺术解释是:“我觉得我身上有很多毒,但是我很像这块胶皮,当钉子刺进来的时候,我很能忍受。我把钉子吸收了,吸收了之后,我变得有点侵犯性。我觉得这就是所谓的中国顺民,包括知识分子,甚至官僚,几千年来在社会生活中的态度。”

此后,隋建国先生创作的《衣钵》(通常被叫作“中山装”),这可视为殛的下一个阶段,既是在时间上,更是在逻辑上,既是“个性之死”(人之死)之后的千人一面、异口同声,也是整齐划一、中规中矩的权力形象,正如隋建国自己所言:“每个中国人身上都穿着无形的中山装。”隋建国先生更高明的地方在于,他把中山装也穿在了西方人(或象征物)的身上。实际上,西方文化中也有自己的“克己复礼”(西方的“礼”是基督教和理性,中国的礼是儒家和亲情),而尼采——这个为战争叫好的人——既是其受害者也是其反抗者——把满身的钉子由“朝内”转向“朝外”,但遗憾的是,曾经的屠龙少年后来却变成了恶龙的化身。所以,最好是也给尼采穿上“中山装”,他可是权力形象的化身。

由此,我们也可以建议,隋建国先生的作品《殛》再次展览的时候,其形式不妨再把钉子朝外卷起来,这可视为“自我”把来自外部的否定性(侵犯性)尤其是在经过了“中山装”阶段后转化为向外的否定性和侵犯性的新阶段。在我看来,这就是“那些为战争叫好的人”的人格机制。所以说,这些人在其早期阶段其实也是怪可怜的,都是曾经被否定、被欺负、被侵犯过的“可怜人”。所以,骂他们“傻X”没有任何意义,反而是以“同情之理解”的心态,并在更高的层次上改变中国人乃至全人类的“克己复礼”的制式文化才是根本之道、人间正道。否则,这种文化制式本身会不断地批量再生产“为战争叫好的人”。

隋建国说:“在我的每一件作品里,都能再明确不过地找到当时的社会背景因素”,那种被束缚、被困住、被折磨的经验一直贯穿着他的艺术创作,再例如《地罣》和《中国制造》,这也是我们今天正在遭遇的系统性的悲剧和苦难的隐喻,也许,你可以由此想到谭嗣同的“冲决网罗”,或鲁迅在“黑屋子”里的“呐喊”。

但隋建国并没有成为那种侵犯性的人格或那些“为战争叫好的人”,而是得以用艺术转化和表达了自己曾经的创伤经验,并在作品《盲人肖像》如同庄子的“吾丧我”那样完成了自身的一次超越,倒空自己的创伤身,反而成就了自然、自身的“自我实现”与“物我合一”。用他自己一次展览的名字来说正可谓“肉身成道”。