寫了100篇科普文章後,來說說何為好的學術研究(上)?簡評《澳門研究》第101期

作者:房間裏的人(社科研究者)

1988年創刊的《澳門研究》應該是中文世界裏歷史最久的澳門研究期刊,由於澳門研究無論是研究者還是受眾的數量均非常有限,《澳門研究》成為了很多早期澳門研究的發表地。

最新出版的第101期為去年的立法會選舉做了一期專題。不久前我們收到有參與該專題的讀者來信,希望我們能對這期專題裏的文章進行學術點評,畢竟有建設性的批評才有進步嘛。

過去一年,基於學術科普的目的,我們介紹了不少學術研究,卻從未討論過什麼是「好的學術研究」,這次意外到來的點評要求,正好提了一次機會。

開始點評前先簡單說一下「好的學術研究」的標準。

何為好的學術研究

社會科學研究一般包含理論和研究方法兩個部分。因此當一個研究在理論上有所創新,或者使用更嚴謹的研究方法分析問題時,都可以對研究問題作出新貢獻,這時候就有資格被稱為「好的學術研究」。貢獻越多越大則越「好」。

然而現實中我們也會經常看見沒有任何貢獻,甚至不合格的研究。例如研究問題和使用的理論邏輯上沒有關聯,使用的研究方法並不能驗證研究假設,又或者應用了錯誤的研究方法進行分析,以上問題因為均不可能得到乎合科學標準的結論,屬於學術研究上的「硬傷」,在正常同行評審的情況下,是不應該得到發表的。

有了上述的標準,就可以開始點評了。

2021澳門選舉:DQ民主派

去年立法會選舉的最大變化是發生了澳門選舉歷史上第一次「DQ」,所謂的「民主派」候選人全部無法參加選舉,其後結果顯示,投票率是回歸後最低的,為42.38%(以往在52-60%)。

如何解讀低投票率,以及「DQ」和低投票率是否存在關聯,於是成為了這期專題最關心的問題,8篇文章中一半和此有關,我們點評因此也會集中在這4篇文章。

分別是《疫情、DQ與澳門立法會選舉制度的完善》、《投票習慣、選舉競爭與投票率─基於第七屆澳門立法會選舉的實證研究》、《政治文化與投票行為─以2021年澳門立法會選舉為例》和《從理性選擇理論評澳門第七屆立法會直選結果》。其中除了《投票習慣、選舉競爭與投票率》應用了量化分析外,其餘3篇均為定性研究。

我會先從定性文章開始點評。

定性研究提出的研究命題不能像定量研究一樣直接從統計上進行假設檢驗。判斷研究命題是否得到支持,因此需要看其提出的理據是否合乎邏輯、應用的理論是否合適以及是否充份考慮了所有可能的競爭性解釋。

DQ與投票無關:疫情因素解釋

先來看《疫情、DQ與澳門立法會選舉制度的完善》,這篇文章嘗試論證第七屆立法會選舉的史上最低投票率的主因是疫情,第13頁寫道「投票率受很多因素影響,如投票當天天氣酷熱,且有幾陣雨,還有認為與DQ某些候選人有關,但是,勿庸諱言,影響第七屆立法會選舉投票率的最主要因素是疫情。」

作者澳門理工大學教授婁勝華在同頁給出的理據則是:

眾所周知,澳門持永久身份證的居民約70萬人,而在澳門居住的永久性居民約50萬,也就是說,約有20萬永久性居民並不居住在澳門境內,其中,不少澳門居民居住在大灣區,尤其是珠海、中山、江門、香港等地,還有不少海外選民以及在外就讀的學生選民。 受疫情影響,居住在海外與香港、台灣地區的選民若要回澳門投票則需要被隔離,而居住在內地珠海、中山、江門等地的選民若回澳門投票則需要持有效的核酸檢測陰性證明。可見,疫情影響下,居住在澳門之外的選民回澳門投票的意願難免低落。

疫情到底有沒有影響投票意願,最科學的檢驗方法是在選前和選後分別進行具有代表性的抽樣調查,而這樣的調查數據並不存在。

那就只能通過邏輯去分析理據是否合理。首先,澳門立法會選舉目前並沒有提供境外投票的服務。既有研究均指出澳門是一個政治冷漠的社會,同時回歸後歷次立法會選舉投票率均沒有超過60%,因此海外的選民到底有多少會為了投票付出機票和隔離的酒店成本,我抱有疑問。

至於對於居住在中國大陸的澳門居民,正常對於疫情的應對反應應該是減少旅遊,留在澳門。而且澳門和中國大陸自疫情爆發後從未真正封關,假如真有心投票,做一下核酸回來又有多大困難?因此我認為作者未能提出具有說服力的證據支持其提出的命題。

DQ與投票無關:政治文化解釋

至於《政治文化與投票行為》試圖回答的問題同樣是低投票率的原因何在。它切入的角度是政治文化,使用了Almond和Verba的有關政治文化和公民參與的經典理論。

根據上述理論,該篇作者鄺錦鈞認為澳門的選民在政治文化上屬於「村民型」,簡單來說即是政治冷漠,因此投票與否不是為了履行公民責任,而是靠選舉動員。而動員靠的則是利益交換。第83頁寫道:

從過去多屆立法會選舉的政治文化不難發現,以利益吸引選票是其中一個常用的拉票手法,若果這種手法被選民唾棄,便不會每一屆都出現類似手法拉票了。 由此可以說明,利益交換是澳門立法會選舉常見的政治動員手法,當然並不表示是唯一手法,但是,這樣便可以解釋澳門市民的日常參與政治並不熱衷,甚至很多市民拒絕談論政治,但投票率卻常常處於六成左右的較高程度了。

這篇文章的對低投票率解釋因此是,不排除DQ有影響,但主因還是因為疫情影響競選活動和有關當局對賄選的打擊所致:

由於今屆立法會選舉遭遇“新冠肺炎”疫症大流行的衝擊,候選人都不能夠像以往一樣積極進行拉票活動,加上選管會早於年初便宣傳廉潔選舉和表現出打擊賄選的決心,市面上的公開選舉宣傳活動已經十分稀疏。假設真的有候選組別打算提供利益,也是十分困難,且被選管會宣傳所阻嚇,投票率低便是意料中事。(第83頁)

這篇文章應用的理論沒有問題,主要問題是沒有充份考慮其他可能的解釋。

因為「民主派」的政治動員並不是靠利益,而是理念。根據過往的「民主派」得票數來看,它們支持者一直穩定在3萬左右,這3萬人既然不能被利益收買,面對DQ的反應自然只有要麼不投票,要麼投白票或轉投其他候選人。

而3萬則差不多就是10%的投票率,加上了這部份,投票率就會和往屆差別不大。文章卻沒有討論這個可能性。

事實上,假如澳門的選民都是「真村民」,在競選活動受限的情況下還有4成投票率,要麼說明有其他不用公開就能動員的利益收買途徑,要麼澳門選民至少一部分是「假村民」。

DQ與投票無關:理性選論的解釋

最後《從理性選擇理論評澳門第七屆立法會直選結果》回答的問題同樣是低投票效以及高白票的問題。其使用的理論解釋是「選舉鐘擺」,第90至91頁寫道:

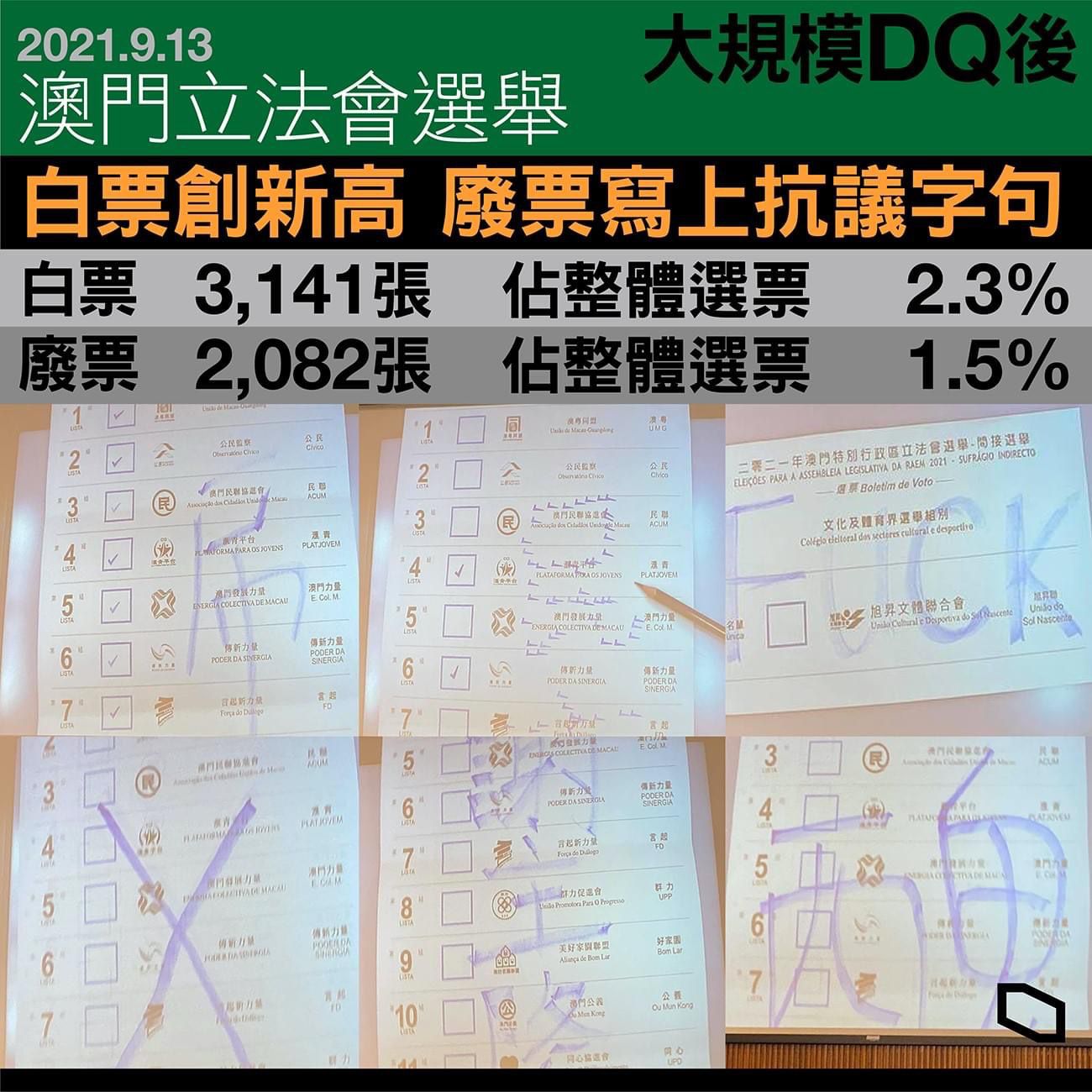

選舉鐘擺效應(pendulum effect)主要是來自心理學,這個概念是用來描述選民情緒的擺蕩現象,並且可以用來描述選民的非理性投票行為,指當某陣營於選舉中大勝後,大敗的陣營容易在下一次選舉收復失地,這一情況就如鐘擺向左擺後便會向右,主要是出於人民不希望一黨持續獨大的體現。 澳門雖不存在政黨政治,但在澳門立法會選舉中同樣存在“鐘擺效應”,2014 年澳門爆發反對《候任、現任及離任行政長官及主要官員的保障制度》的“反離補”運動,民主派蘇嘉豪在這次抗議運動中展露頭角,三年後選戰澳門立法會成功,成為澳門立法會歷史上最年輕的議員。 從這個角度來看,是次立法會選舉前大規模“民主派”候選人被取消資格(Disqualification, DQ)後,有部分選民以投廢票和白票方式來表達對DQ事件的不滿,從而得出較多空格票或廢票的情況便不難以理解了。 其實,本屆選舉空白票和廢票總數量處於回歸以來立法會選舉的第三位(第一位為2009 年的7,209張,第二位為2013年的5,363張,第三位才是2021年的5,223張),而單就廢票數量而言,2021 年只是歷屆數量的第五位,相反本屆的空白票數量才是歷屆之最(表2),但是根據理性選擇理論,假設真的有投票者希望表達對政府的不滿,應該以廢票來表達,還有這次投廢票的人是有付出時間的,實際上,廢票數量只是歷屆倒數第二低,因此結合前文所述的原因,似是跟澳門居民對特區政府不滿的關係不大。」

老實說,澳門立法會的直選結果一直很穩定,「建制五大社團」多數,而「民主派」少數,我看不懂澳門的投票行為到底鐘擺在那裏。

而且假如研究者史超宇和陳建立認為澳門選民適用理性選擇理論的話,等於挑戰了既有研究認為澳門政治文化冷漠的論斷,他們需要先回應上面提到鄺錦鈞文章提出的理據,而文章中他們並沒有這樣做。

至於對政府不滿應該投廢票而非白票的論斷就更令人莫明奇妙,因為廢票的出現原因多樣,既可能是因為投票不當、失誤或真的不滿,而白票反映的信息則非常清楚─沒有一個候選人我想選。

事實上,按照作者的思路,那麼2014年香港改革特首選舉方法的時候,中央為什麼不同意「一人一票」應提供白票的選項?

*下篇文章將在之後刊出

#文章篇數:1️⃣0️⃣2️⃣

💬【在帝國邊陲講故事】的故事|📁 文章目錄|👍 臉書專頁|📣 徵文啟事