他们只是想活出人样

上海全城核酸检测,最新的笑话是:上海人(确切地说是上海女人)把做核酸也俨然当作是一次上场机会。豆瓣上的“黄小胖”说:

要下去核酸了,好紧张,心跳得好快。

核酸还没有开始,楼道群里的女生已经开始讨论穿什么衣服下去,喷什么香水了。后来一听说来做核酸的医生是本地医院的,都还不无遗憾。感觉失去了一个让外地朋友见识上海姑娘的优雅和风情的机会。Walk the hallway, like the runway.

不要笑话嘛,越是到慌乱焦急的时刻,越是要有一些仪式感和玩笑来分散注意力和焦虑嘛。精神也是需要食粮的。黄龄说,不浪漫的话,生活没法过的呀。那浪漫到底有啥用,是不是有可能浪漫就是在这个时候用的。

这番话是认真还是挖苦,不得而知,但网上确实有无数讽刺上海人“盛装”去做核酸的新段子,以至于另一位豆瓣用户“姨妈的鸭”说:“我确实是不知道化全妆or穿正装or精致打扮以后进行核酸检查怎么就值得这样反复拿出来嘲弄。”

半个多月前,上海一位网球教练梁红龙在做核酸排队时,被人拍到手里还端着一杯红酒。

此事迅速传遍全网,许多人誉之为“有腔调”、“上海爷叔典范”,甚至代表了上海的城市气质,当然,也不乏有人质疑他这样是目中无人乃至“藐视法律”,完全不值得效仿。

在现实生活中,这样的事例其实并不多,至少我在浦东几次参加核酸检测,没看到有哪位邻居盛装出席,梁红龙后来也说,自己并非有意,只是那天吃饭到一半被喊下楼做核酸,就顺手端着没喝完的半杯酒,“大家不要学我”。

不过,这并不妨碍网上热议,因为这些做派符合人们对“上海气质”的刻板印象:上海人有一种难以消除的拿腔作调,即便在非常时期仍不改本色。

这有时看起来像是无法放下的面子,有时又像是不知民生疾苦的天真,对这种腔调的嘲讽实际上都隐含着一种质问:“这都什么时候了?”

在我们小区里,刚封那几天,有一位邻居在居民微信群里不断抱怨菜不好,他自称是法学博士,搬出很多法条,不依不饶。到后来居委会不得不出来解释,3月28日封浦东,道路管制,所以当天的菜深夜11点才到,29日下午收菜的居民,确实很多菜都烂了,意见很大,但希望体谅,不要质疑志愿者。

几天下来,他在群里几乎成了笑柄,但我首先想到的另一个问题:是什么迫使一个人这样?

毫无疑问,当下确实是困难时期,我也和很多人一样在苦熬;但当看到无数人嘲讽上海人“矫情”时,我认为这是一个危险的信号:只要能生存下去,我们自愿降低自己的生活标准,进而对那些仍想维持体面的人感到不耐烦。

前两天看到一位被封多日的上海女性厌倦地吐槽:“受够了这种日子,生活质量就是每天抢菜,像猪一样。”

我知道,会有很多人嘲讽这是吃不起苦,但实际上,上海人不是不能吃苦,但你要告诉我为什么吃苦。

如果吃的苦值得、符合自我实现的利益,据我所知,上海人的表现未必逊色于别人,尤其是上海的女性,时常会激发出一种不屈不挠的毅力——也是因此,上海人才赢得了“斤斤计较”的恶名。

很多人都无法理解上海人为何还坚持原有的生活标准,把这看作是“心态还没转过来”的娇气,又或是做作、虚荣,甚至是在要求特权——更糟的是,一种无法共情的冷酷。

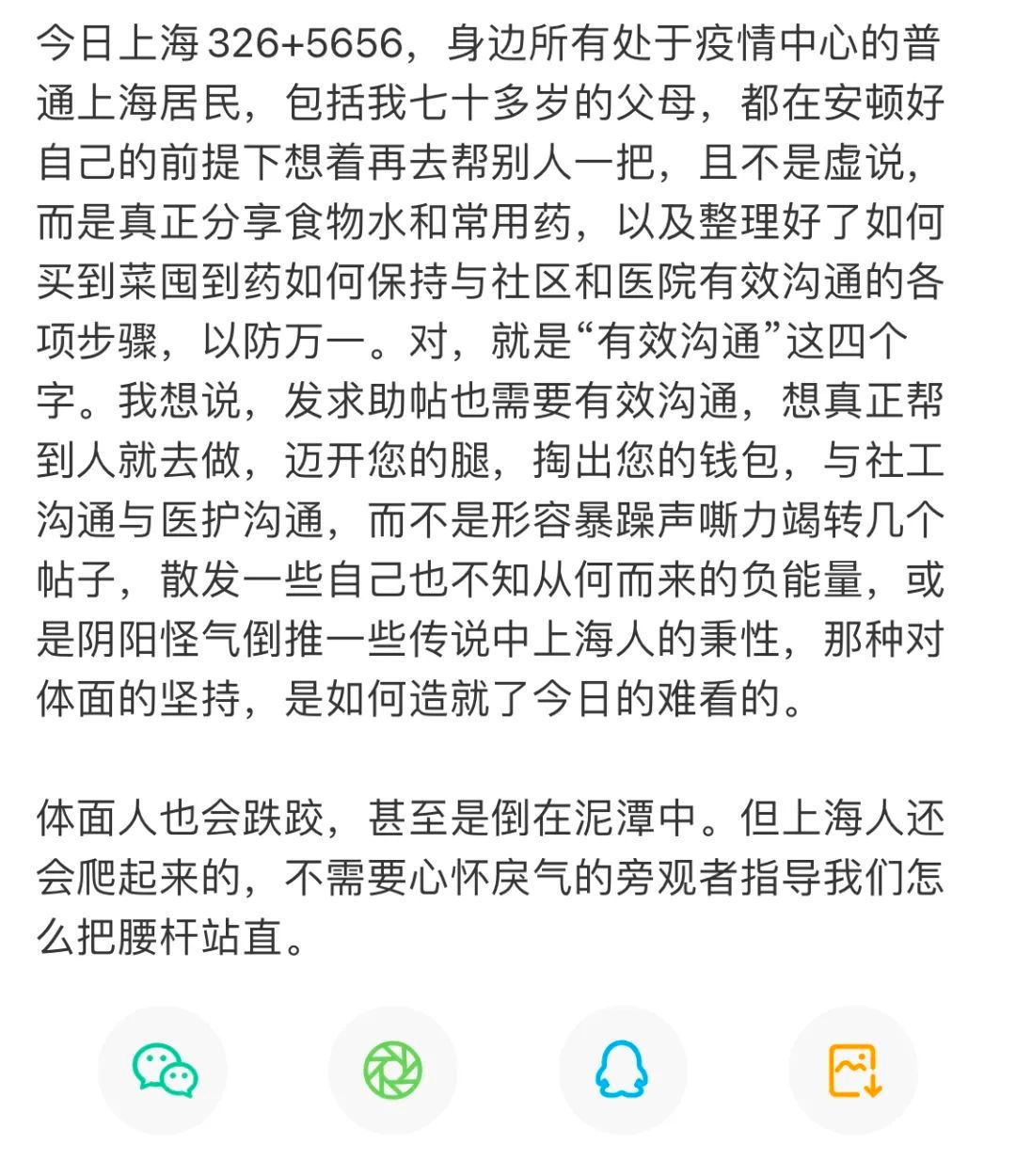

摄影师、作家胡成在日前看到一条坚持上海的“体面”做派后说:

从这次“体面”对于“不体面”的隔空对话中,其实最让我难过的恰恰就是“体面人”强调的这句:“对,就是‘有效沟通’这四个字。”我不夸张地说,这句话让我非常难过。

一个体面人,当你有体面的工作、富贵的生活、优越的社会地位时,你很容易实现“有效沟通”,甚至“沟通”会反过来嘘寒问暖。

但当你没有这一切的时候呢?你知道“有效沟通”会有多难?难道那些因为沟通无效最后崩溃咆哮的人,不愿意“有效”沟通吗?那些我们时常看见的痛哭与无助,是因为他们没有“与社工沟通与医护沟通”吗?这些体面人的存在,恰恰是一座城市最冷酷的内心。

他在此指明了一点:“体面”是有代价的,需要一个人投入大量资源去维护它,但很多人并没有这样的资源。

这当然是有情可原的,然而现实是:理解即原谅,强调个体特定的苦处,到头来的结果很可能就是劣币驱逐良币,规则荡然无存。

那位如此强调“有效沟通”,我想与其说是冷酷,倒不如说是因为在她(据我经验,在上海这样较真的,女性更多)看来,丧失了“体面”之后,我们生而为人的尊严就濒临崩溃了。

很多人也许尚未察觉,在不知不觉中,我们已堕入一种野蛮的境地。

何谓“野蛮”?我想就是人在极端处境下抛弃那些较高的精神需求、道德、礼节(它们又不能当饭吃),只不顾一切地紧紧抓住最基本、最原始的生理需求(按马斯洛理论来说,就是只剩下最底下的一层),而这些在正常的日子里,都会让自己感到羞耻和厌恶。

奥斯维辛集中营的幸存者Primo Levy曾说过,为了生存、思考和工作,当时他已培养了一种“古怪的无情”:

希望和无助的快速轮替,足以毁灭任何正常人。我们不正常,因为我们饥饿。那种饥饿和普通人错过一餐但会有下餐的感觉(不完全讨厌的)完全不一样。那是一种已附身一年的欲求,深入骨髓,全面地控制我们的行动。吃,找吃的,是第一要事,远在其后的,才是生存的其他事,更后更远的,才是对家庭的回忆和对死亡的恐惧。

在极端处境下,任何人的生活都可能面临这样的威胁。契诃夫在《萨哈林旅行记》中曾提到一位苦役犯,一度是很体面的人,但在这个流放地,早已没原先的模样。当被问及“您为什么这样不整洁”时,他回答:“因为我的整洁在这里毫无益处。”

这些天里我常常在想,一场疫情就如此迅速地让我们放弃了许多,让渡了许多原本在日常生活中看来是基本的东西,甚至包括欲望,只求能活下去。

中国人并不是一直都这样的。汉学家内藤湖南在《禹域鸿爪录》中谈到自己1917年来华游历的观感时说,“世界上大概再也没有像中国人这样不可思议的人种了”,“他们凡事除了计较利害得失,对别的事都不在乎,可是他们却又非常讲究体面”。

那种“体面”或许在传统中是指伴随着“礼”而来的一整套行为规范,但总之都是某种仪态、典雅、教养。

尽管肯定有人会嘲讽:“没有这些会死啊?”但接受了这些的人来说,没了这些,确实会产生一种生不如死的感觉。

按中国传统理念,“人”并非天赋之物,而是“做”出来的——你得不断加以维护、践行,才能“成人”,如果哪天你不这么做了,那就有可能渐渐堕入了非人的境地,乃至成为别人眼里的“禽兽”。

前一阵和一位朋友谈起,他也感叹网上群嘲上海人“矫情”,但他说:“这种矫情是一种可贵的品质。”

不仅因为这意味着对有尊严生活的坚持,还在于它的养成需要时间:“三代学会穿衣吃饭,是人摆脱了基本生存危机之后才会出现的;但摧毁它,可能很容易,一次饥荒就都回到原始了。”

这当然也并不事关上海人,而是当下我们每个人所面临的处境。我们应当理直气壮地坚持这一点:不管多么困难,但我想要活出个人样。

不要以为这只是暂时的,很多东西你一旦让出去,很可能就再也回不来了。