普丁入侵烏克蘭之後,俄羅斯人究竟該如何自處?

自從俄國入侵烏克蘭之後,我一直都很好奇:俄羅斯人到底是怎麼看待這場戰爭的?

端傳媒近期的一篇文章,某程度上便解答了這個疑問──根據端傳媒的撰稿人在當地的第一手觀察,俄羅斯人對於和戰爭有關的資訊,似乎已經陷入了慣性質疑和資訊疲勞。

不過我在看完之後想到的是,除了俄羅斯境內的民眾之外,波羅的海國家(包括愛沙尼亞、拉脫維亞,以及最近和台灣往來頻繁的立陶宛)其實也住著不少俄裔人口。

這些波羅的海地區的俄裔,大部分是在蘇聯時期前往定居的(三個波羅的海國家當時也是蘇聯的一部分),而蘇聯解體之後,許多俄裔人口則選擇留下,取得了波羅的海國家的國籍。

然而這些俄語人口的後裔,在新獨立的國家裡卻未必好過──他們原本是蘇聯裡人數最多的族群,但波羅的海國家獨立之後,反而搖身一變成了「少數族裔」。

此外,俄羅斯人作為蘇聯的主體民族,有時也會被波羅的海地區的「本地社群」視為「蘇聯的化身」,因此至今仍偶爾會和當地社群產生張力,甚至成為被遷怒的對象。

2009 年我橫越歐亞大陸、從中國搭火車去西班牙的時候,也曾經路過愛沙尼亞,當時就側面目擊了這種後蘇聯時代的族裔政治。

抵達愛沙尼亞首都塔林當天,我在市區一個廣場上,遇見幾個警察正在拉起封鎖線──當地人告訴我,前天晚上兩個酒醉的愛沙尼亞人,在廣場上殺死了一個俄裔居民,還說「俄羅斯人在這裡不受歡迎」。

然而直到今日,俄語/俄裔人口依然都佔愛沙尼亞總人口的五分之一,而我在愛沙尼亞認識的最後一個人,就是一個俄裔的後代。

當時我在塔林舊城城牆邊看日落,眼鏡上的螺絲卻鬆脫了;站在我旁邊的男子見狀,便拿出針線包用簡單的工具應急,幫我修好了眼鏡。

於是我們聊了起來。

和我攀談的男子,名字叫做 Vitali。他告訴我,他的父母是在蘇聯時期,因為工作的關係而搬去愛沙尼亞的;而他自己,則是在愛沙尼亞出生的。

後來 Vitali 陪著我走到巴士站,送我去搭車前往拉脫維亞。和我道別前,他在那包針線盒上簽下自己的名字,然後將針線盒塞到我手裡,希望我永遠記住他。

最後我鼓起勇氣問他,既然俄裔人口在這裡如此不受歡迎,為什麼不去俄羅斯呢?他搖搖頭說,「這裡是我的家。」

現在回想起來,不知道現在的 Vitali 過得如何,又會如何看待這場戰爭呢?

更重要的是,俄國入侵烏克蘭之後,似乎也讓包括愛沙尼亞在內的波羅的海國家,又進一步往西方靠攏了。在戰爭仍未結束的眼下,這些地方的「本地社群」,又是如何面對這些俄裔人口的呢?

除了俄羅斯境內、以及前蘇聯加盟國境內的俄羅斯人之外,端傳媒的另一篇文章,則從音樂的角度切入,談「俄籍音樂家被要求表態、選邊站」的新聞,並藉此討論一個課題:我們該如何看待「音樂歸音樂、政治歸政治」這種說法呢?

文章的作者提到,在歷史上,音樂和政治本來就很難完全分離,而且古典音樂之所以能觸動人心,本來就是因為「它對生命的各個環節,不論是愛情、友誼、政治、戰爭、飢寒、宗教、哲思等,種種恐懼和憧憬,都深刻地寫進作品之中,激盪聽者心弦,讓他們反思人生。」

但作者也提醒,我們不能「無差別」地封殺所有俄國音樂家,因為那無異於把所有俄羅斯人都「同質化」。

身為聽眾、讀者的我們,現在能做的或許是:從此刻起,試著去認識烏克蘭作為一個獨立的國家,其擁有的獨特文化,以及在古典樂、藝術文化上的成就。

看了文章後想到,差不多十年前,有個朋友介紹一位俄國指揮家給我,想請我在線上教他中文。

當時問了才知道,他因為在中國演出過,想增加去中國演出的機會、也想多跟中國人交流,所以才會想學中文。不過可能因為他行程實在太忙,我記得我教了三、四堂課,他就默默消失了。

後來我在臉書上看他的貼文,才知道他似乎是個小有名氣的音樂家,不只在世界各地巡演,還一直轉貼各國媒體對他的報導。

俄國入侵烏克蘭之後,我特別關注了他的臉書,發現他近期一直都有持續發文,甚至還有他這幾天在莫斯科大劇院演出的照片,但就是沒有任何和烏俄戰爭有關的訊息,彷彿什麼都沒有發生。

我只能猜想:他是普丁的支持者嗎?還是說,他接受了俄國官方的宣傳,也認為這只是一場「特別行動」、而不是戰爭呢?

但話說回來,像他這樣一個,經常出國巡演、和外界聯絡如此頻繁的音樂家,有可能對近期烏克蘭的情勢,以及西方國家對戰爭的報導口徑、觀感一無所知嗎?

還是說,他也覺得這只是「政治上」的事,跟他個人、跟他喜愛的古典樂沒有關係呢?又還是說,他只是因為身處俄國境內,不敢對戰事發表看法呢?

我也不知道──我還沒想到該怎麼開口跟他問這件事。

另一個值得關注、也同樣和俄國內部動態相關的,則是俄軍內部的士兵組成特色。

俄國入侵烏克蘭之後,在推特上一直非常活躍、吸引不少粉絲關注的俄羅斯記者兼學者 Kamil Galeev 最近便提到,在這次侵烏軍隊裡,「非俄羅斯族裔」的士兵比例,比這些族裔佔俄羅斯總人口的比例還要高──也就是英文的 overrepresented 這個概念(這個詞,我到現在還是不知道該怎麼用精簡的方式譯成中文)。

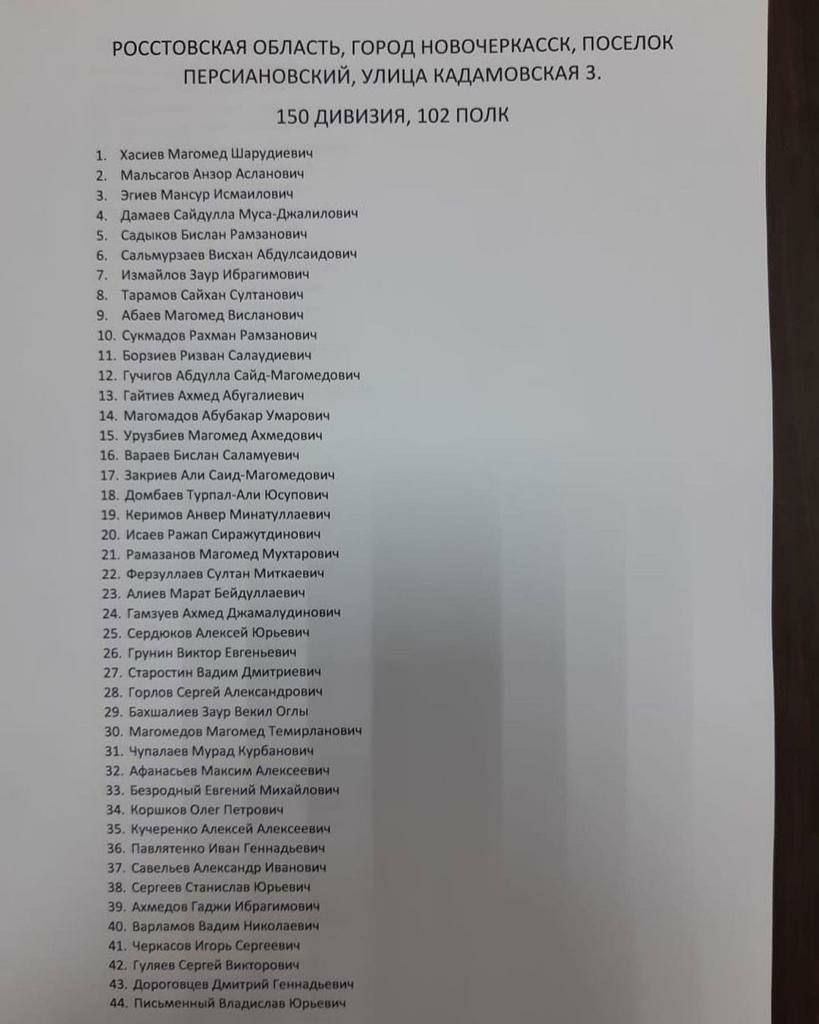

Galeev 舉了一個例子:在俄軍的一份傷兵名單裡,不少人的名字或姓氏,都是從穆罕默德衍生出來的,比如 Магомед、Магомедович。

如果再細看名單,還能再發現很多常見的穆斯林的名字,比如 Абдулла(阿卜杜拉)、Ахмед(阿赫邁德)、Рахман(拉赫曼)。

根據 Galeev 的說法,這些人大多是來自北高加索地區的「達吉斯坦人」(Dagestani);他們和鄰近的車臣人一樣,傳統上都是虔誠的穆斯林。

之所以俄軍裡有這麼高比例的達吉斯坦人(和其他「少數族裔」),Galeev指出了幾點原因。

首先,這些「少數族裔」所在的區域,原本就是俄國生育率最高的地區,因此能提供豐沛的年輕男性。

其次,這些族裔來自鄉村地區,那裏的工作機會不多,因此軍職相對有吸引力。

此外,來自鄉村的他們教育程度不高,也不知道如何逃避徵兵;就算在前線陣亡,他們的家屬也只會暗自悲痛,而不會像城裡人去維權、去抗議。

不過那份名單裡的穆斯林名字,也讓我想起一件事:

我第一次知道俄羅斯境內有不少穆斯林,是在科威特學阿拉伯文的時候──當時在語言學校裡,人數最多的就是俄羅斯籍的學生,其中許多就來自北高加索地區。

由於語言中心裡,還有不少來自前蘇聯國家的穆斯林(比如吉爾吉斯人、塔吉克人),因此當時在語言學校裡最常聽到學生講的語言,除了英語之外,居然就是俄語。

後來我翻譯了一本書,也才知道在俄羅斯帝國擴張的過程中,達吉斯坦人就是抵抗俄國人最激烈的地區之一,直到十九世紀都仍在不斷起義。

不過有點諷刺的是,就在被兼併的一百多年之後,達吉斯坦人今日卻成了俄軍的重要元素,在幫助俄羅斯人重振民族的榮光。

但再話說回來,「少數族裔」不成比例地擔任職業軍人這件事,也不是俄羅斯才有──十幾年前我當兵的時候,也才發現志願役裡很高比例都是原住民。

我記得有一次,一個士官長還開玩笑地跟我說,哪天老共打來,都是我們這些原住民要幫你們上戰場耶,但明明就是你們漢人的戰爭,關我們原住民屁事(大意如此)⋯⋯

不過有點令人意外的是,烏克蘭戰爭也牽引出了一則新聞,為我一直在追蹤的「飛地」議題,帶來了一個有趣的新案例。

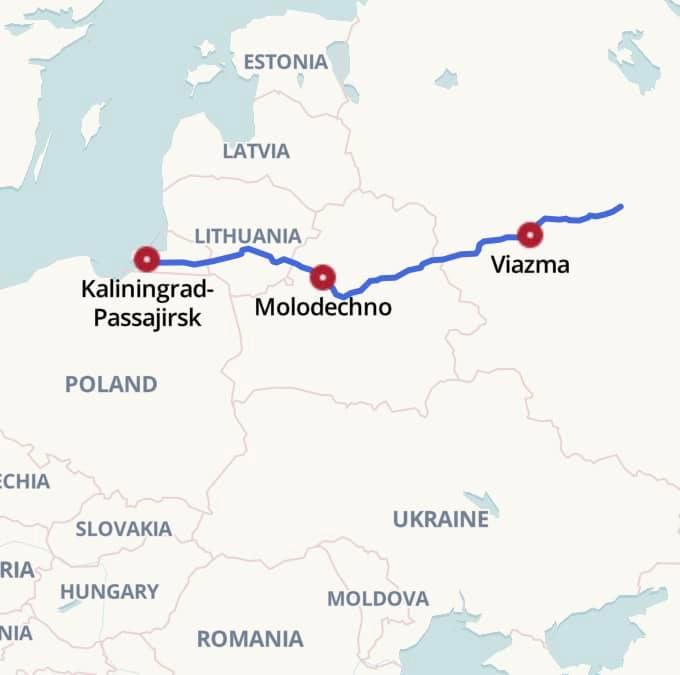

事情是這樣的:俄羅斯有個飛地領土,叫做 Kaliningrad,位在波蘭和立陶宛之間的波羅的海畔。這個地方原本是德國領土(康德的老家就在這裡),名字叫 Königsberg,但二戰德國戰敗之後,這裡就被劃給了蘇聯,並隸屬於俄羅斯。

雖然這塊領土和俄羅斯本土之間,還隔著立陶宛、白羅斯,但在蘇聯時期,這根本不是什麼問題──因為立陶宛、白羅斯也都是蘇聯的一部分嘛,所以其實並沒有什麼跨境的問題。

然而蘇聯解體,立陶宛、白羅斯紛紛獨立之後,問題就大了:如果不坐飛機,從俄羅斯本土要搭火車去 Kaliningrad,勢必就得經過立陶宛、白羅斯。

白羅斯倒還不打緊,畢竟俄羅斯和白羅斯一家親,蘇聯解體後的很長一段時間裡,兩國之間都沒有邊境檢查──但立陶宛就不一樣了,人家可是扎扎實實獨立、後來還加入申根區了呢。

於是俄羅斯便和立陶宛進行了協議,讓從俄國本土前往 Kaliningrad 的列車,可以經過立陶宛的領土。

沒想到這個因為飛地而進行的安排,在烏俄戰爭期間,居然有了一個意外的用途。

為了讓俄羅斯人不再被國營媒體蒙蔽、告訴他們普丁入侵烏克蘭造成了哪些危害,立陶宛鐵路局在首都車站的月台上,設立了 24 個看板,上頭是烏克蘭被轟炸的公寓、以及烏克蘭人流離失所的照片。

列車停站的十分鐘裡,月台上還有俄語廣播:「親愛的乘客,普丁正在殘殺烏克蘭的平民。你支持這件事嗎?」

與此同時,今天還有另一個同樣和鐵路有關的新聞:芬蘭要終止聖彼得堡-赫爾辛基間的鐵路服務了──在俄羅斯被制裁、對外交通幾乎被封鎖的眼下,這條鐵路是俄羅斯人逃出國的最後幾條路線之一。

仔細想想也很有意思。

飛地因為「被他國領土包圍、和母國分離」的特性,而經常是非常封閉、出入困難的地方;沒想到在烏俄戰爭的當下,俄羅斯也幾乎要把自己變成了世界上最大的「飛地」,孤立在整個世界之外。

至於這塊新「飛地」的母國呢?可能就是普丁和他的支持者,心目中的那個正在復興、但仍不存在的「大俄羅斯」吧。