【觀展筆記】高仲明《後時代革命》﹕後運動的影像反思

繼《時代革命》、《少年》等作品在台灣面世,越來越多關於香港抗爭的作品在海外的土壤生根發芽。最近留意到一位身處台灣的行家前輩高仲明在大稻埕舉辦攝影展。這次他的攝影作品同樣談及香港抗爭,但與前述兩部作品不同的是,創作地點卻在台灣。這種「後運動」影像確實迎來不一樣的感覺和反思。

位於大稻埕一角的攝影展

《後時代革命》(Beyond the Revolution of Our Times)攝影展置於臺北大稻埕的學藝埕,為期12日。我剛好星期一能夠抽空到大稻埕看展。剛從歸綏街走進迪化街,看見幾間滿是藥材的店舖,確實有種誤以為回到香港上環海味街的錯覺。這次展覽展期設講座跟劇場,但前一段時間因事忙而錯過。

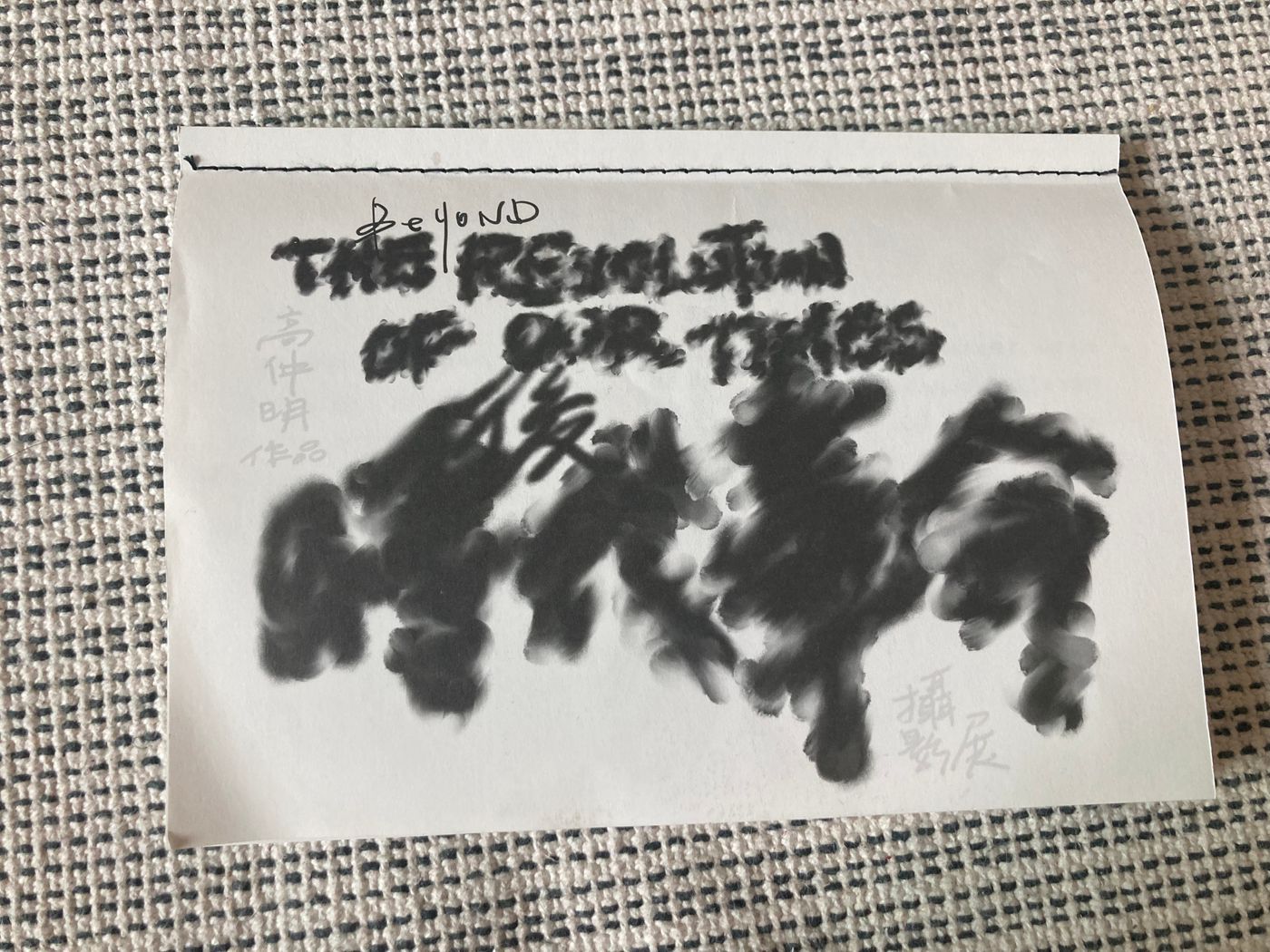

一瞥門口的展覽主視覺,把時代革命和THE REVOLUTION OF OUR TIMES塗去。塗鴉已不復原貌,但仍見其形。這顯然是模仿香港在後運動時期被抹去的塗鴉。自街頭運動逐漸減少,政府派清潔人員把街頭各處的抗爭塗鴉逐一塗去。可是大量塗鴉難在短時間內立即清走,只有直接把整個牆壁上新油漆,才能完全讓塗鴉消失不見。一般清潔工只會用水槍衝洗或其他顏色的油漆蓋上。塗鴉仍能依稀看得出字大概形狀,變成MC仁所言的「清潔體」。從主視覺上呈現的「時代革命」,帶着一種朦朧不清的感覺。對於曾經歷過反修例運動的人來說,2019至2020年這段記憶可能慢慢隨時間淡化,不像當初具體。儘管記憶開始變得不清,但那種無以名狀的痛仍教人深刻銘記。或許「時代革命」這四字不能再在香港大街輕易看見,但已經銘刻於眾人的心中,心照不宣。

有趣的是,英文是用上 THE REVOLUTION OF OUT TIMES,或剛好與《時代革命》這部電影互文呼應。《時代革命》這部電影記的是香港人2019年至2020年初反修例抗爭。從文宣介紹,高仲明和蔡慧敏寫下的介紹字句中也提及《時代革命》導演周冠威,顯然也有受其影響。這次展覽則好像是跟觀眾訴說,這群人在《時代革命》後去了哪裡的故事。他用上了Beyond一字,而非Post一字,更點明這一切並非單純的延續,而是超越的狀態,揭開這群人新的章節。

隱身在光明之中

放在學藝埕大門前第一張照片作品明顯利用了展場的一大特點 – 迎面光。展場外猛烈陽光,剛好照射到展場內。陽光的方向正好與第一張照片相同,作為觀眾會有種以為被攝者在場的即視感。

高仲明在這次個展的作品,利用過曝把受訪者的面孔遮蓋,但同時將受訪者的衣着、身體特徵保留。揭開場刊亦能發現每張照片介紹中,受訪者的名字以灰色呈現。創作者似乎刻意將人的肖像隱藏起來,到底為什麼呢?這似乎在反送中後的採訪十分常見。因為受訪者很多時候為了保障人身安全和風險,選擇蒙面受訪。我想起之前做人物訪問,很多時候只能透過拍攝受訪者的背影、用物件遮蓋臉孔等方法拍攝。這亦體現反送中運動抗爭另一個特色 – black-bloc,把自己的主體性隱去,只留下一身黑色。你無法辨識這個人是誰,唯一可知的是,他是抗爭者,一個香港人。使用過曝這種手法去處理這個問題實在是種很聰明的做法,使得受訪者無需再躲在暗處,能走在光明之下受訪。當然這種手法也有一定難度,也突顯攝影師作為攝影記者的技術,懂得如何用「光」。這次幾乎大部分照片也是在戶外拍攝,需要精準控制光源,利用反光板把受訪者的臉孔過曝,同時又保留人物衣著和環境特徵。

有趣的是,這些受訪者不乏有名的在臺港人,似銅鑼灣書店店長林榮基、大學教授陳健民。這些人來臺以後自然受過各家媒體追訪。他們作為公眾人物也說不上需要像其他抗爭者,擔心身份被揭露,但高仲明仍然用相同的手法遮去他們的臉孔。或者這種迎面光帶着兩種意涵。一種是隱藏起自己一部分的主體性,以突顯作為香港人的主體性。抗爭者在街頭上Black-bloc隱藏自己個人身份,但同時全黑的外型突顯他們作為抗爭者群體的主體性。「光」也許與之有異曲同工之妙。隱藏了這群人臉孔,但從他們身上能看得出作為香港人的主體性。

迎面光明

另一種就是,迎面而來的光或許是一種昐望。這讓我想起David Lynch曾在他的Youtube影片中,解釋為何他要戴上墨鏡。他說起一句:I'm wearing dark glasses because I am seeing the future and it's looking very bright" 。這班人面孔被光所籠罩覆蓋,正因為他們望向了耀眼的光芒。簡單的攝影原理,若然我們背光拍人像,整個人就會很暗。反之亦然,順光拍攝主體相對明亮。無論是《理大圍城》還是《佔領立法會》,運動錄像記錄着現場港人抗爭的痛楚、黑暗。若然我們開始move on到《時代革命》之後,儘然香港前境未明,但我們能否設想即將的未來是光明而不漆黑呢?《後時代革命》確實開始了一個新的想像,或許訴說港人的故事,不只有黯然灰淡,還可以是光明耀眼。

在異鄉說港人的故事

這次高仲明的作品全部在臺灣拍攝,與其他關於香港抗爭影像作品很不一樣。像《時代革命》當中,講的是廣東話、場景也是香港,作品來到臺灣以後,一切也要經過觀眾自己轉譯理解。之前有看過不少香港藝術家在臺灣展出的藝術作品,由於失落的語境,不少臺灣友人會無法解讀當中的意會。這次高仲明的作品取材同樣是香港人,但場景放在台灣。從作品顯然而見的是,受訪者身處台灣的大街河岸,或者場景上給予台灣觀眾更大的親切感。距離不再隔着一個海岸,而是發生在他們身處的這片土地上。

當香港人移民潮開始,香港人的故事場景不只發生在香港,還發生在世界各地。高仲明說起這班在臺港人的故事,其實也說起了自己的故事。他在介紹中也提到自己在2021年起移居台灣。影像落地生根以後,脈絡不只牽涉着香港的前情,還混雜着移居地的風土民情,例如﹕林榮基的書店、Tiger在台灣讀政治等。這些故事跨越(Beyond)了香港的脈絡,開始融入當地的語境中。這是高仲明這次作品的一大特色,也擺脫了以往香港抗爭紀錄作品的語境失落問題。

離開香港能否治癒「港傷」?

高仲明以往主要作品也是以Portrait為主的Photo Essay,像《放逐》、《港傷》等。他這次個展也是以Portrait為創作。不過,從《港傷》到《慢性港傷》,我們能從中看得見香港人肉體的「傷口」、被掩蓋的環境「傷口」。隨着時間演變,這次作品明顯由黑暗走向光明,由香港走到海外。這裡我不禁有個疑問﹕到底香港人離開香港是不是一個療傷過程呢?離開香港能否治癒「港傷」呢?當然,我這裡的疑問並非在爭論應否「移民」,而是探究港人移居海外受傷的心靈能否得到慰藉。當然這個問題確實現時還無從稽考。另一個有趣的是,我發現不少受訪者最終沒有選擇留在台灣,而是繼而再遷徙到英國。這不禁讓我想起第二個問題,到底台灣對後運動時期的港人是一個怎樣的地方呢?

自問來了台灣短短半年,確實感恩這片土壤的自由,才讓我能看到更多香港未能上映和展覽的作品。這次高仲明展覽確實很有心思,不論是場刊還是海報,還要海報是免費。這一點確實讓我驚訝。展覽唯一讓我想挑剔的是,場刊與展場動線不一致。正當我看完正中的作品後,走向左邊,翻了很久才找到對應作品的介紹。我在想是否因為場刊印刷早於場內佈置所造成呢。不過瑕不掩瑜,創作者作品的誠意確實讓我有所佩服。雖然展覽已經結束,但大家仍然能在報導者網站上看到高仲明的照片和蔡慧敏的文字。