关于广州 | 会城状如大舶,二塔其樯,五层楼其舵

我不曾见过真实的海,波浪在礁石上拍打出浮沫,风裹挟着冰。我的每一次近海体验都极其短暂且虚幻,大日头底下的游客,戴着墨镜撑着伞,害怕沙砾里的小石子侵袭脚趾,茫然地看裸着背的男男女女。

近海游乐场是安全文明的代名词。人们驯化了海,在沿岸500米处布置起防鲨网(虽然人类活动早就已经将鲨鱼驱赶到更远的深海里),在海浪拍打的地方置放消波块,还要围海造陆呢。

所以我从来没有为冯喜的离去感同身受:有人得了“出海病”,看到从船上走下来的人,会突然发疯,从此只想背井离乡。我的渴望从来不是海,只是从己身出发的各个方向,对于困顿的绝对敏感。

只是再也没有贴着海面的远行,波音飞机的机翼轰鸣,闪耀刺眼的阳光下看不见近地面的任何痕迹。人飘浮在空中,等待落地或是一场空难。他们渴望的也不是海,是大都会,是更加的现代,更加的文明。

海是阻隔,是囚禁,是束缚,只给予无畏之人随机的奖赏。

费利斯·比托也不知道自己到底是在何处出生,可能是威尼斯,也可能是科孚,家族在早期的动荡历史中丢失了某段记忆,这似乎注定了他日后漂泊的宿命。在少年时期,摄影术才刚刚发展起来,人们惊奇地发现那小小暗箱竟然能创造出比当代最伟大的画师所画的更为逼真的景象。现实世界被固定了在一方小小的玻璃片上。达盖尔发明银版后,大家发现自己购置一台机器也不是不可能。比托和姐夫罗伯逊一起,在君士坦丁堡开设了一家照相馆。

那是动荡的年月,到处是革命和暴行,旧的秩序摇摇欲坠,新的秩序像出生的幼鸟一样脆弱。他知道照相机不可能一直稳定地伫立在一个地方,于是像吸血鬼追随着血腥味那样辗转于一个又一个战场——尸体破碎在战壕里,血液噗噗往外冒,飞扬的火光将他们映得通红。他对此没有任何悲悯和愤怒,甚至有隐隐的兴奋,那是旁观者和记录者的兴奋,他想象着那些一辈子没有离开过市镇和宫廷的人会如何一边喝茶一边观赏这些照片,它满足了他们对异域和帝国的想象。而此刻,自己最应该做的是保管好底片,不让它们消失在热带湿漉漉的气候里,或是拥挤的人群中。

快三十岁的时候,他得到了去更远的东方的机会。那个时候,英法联军跟中国的战争刚刚开始。中国在他们眼里已经不是遍地黄金的伊甸园,而只是无数机遇中的一种。他看到过一些生意人在那股浪潮中赚了大钱,从一文不名到家财万贯,也看到一些人衣不蔽体地回来,枯槁的双手紧握甲板上的栏杆,眼睛里的光芒被大海掠夺。还有一些人,他只是听闻他们的事迹,因为没有人知道这些远行的人是死是活,他们就这样消失在了海的另一边。

那时候很多离别故事,大家渐渐地也就习惯了。

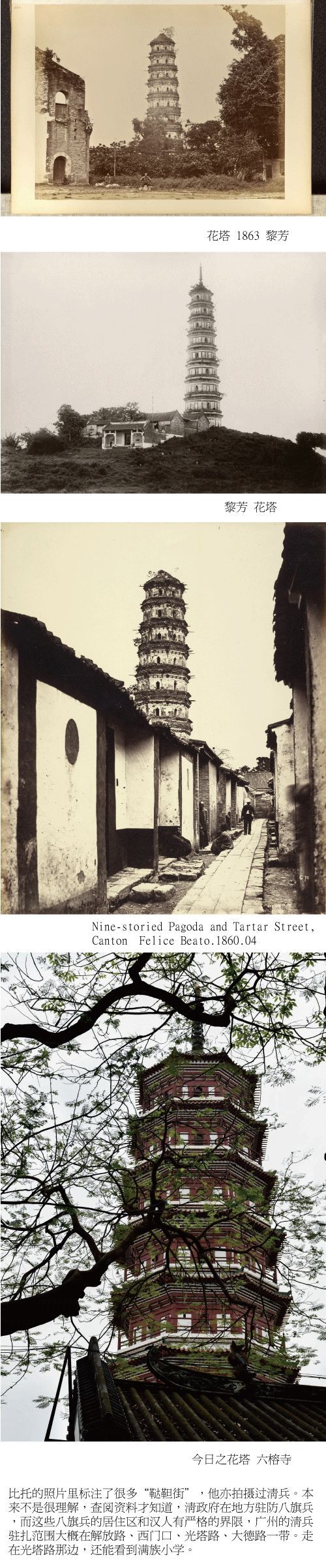

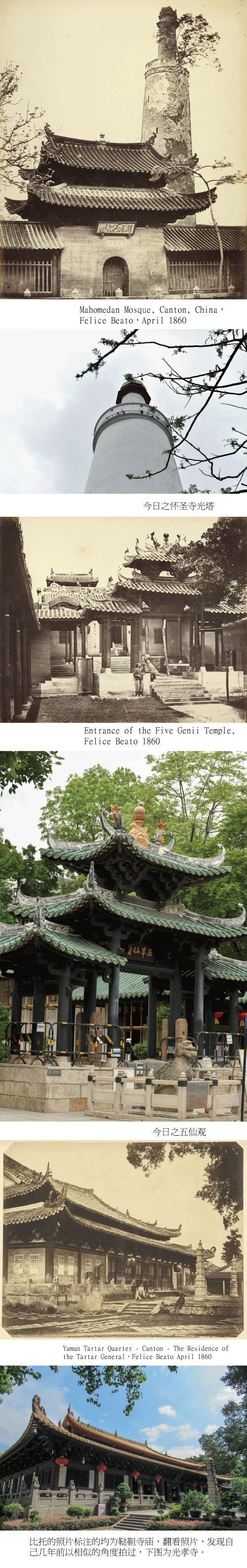

他是在1860年3月抵达香港的,辗转又至广州,他抵达广州时广州已是废墟,于是他跟着军舰北上到了大沽,他此行的目的便是记录下这场战争。像以往一样,新鲜的血液滋养了他的相机。此后便是中国皇帝所在的北平,皇家的园林,古老的城墙,从郊区远眺城市,泥泞地往看不见的远方延伸。

达盖尔摄影术刚刚发明的时候,黎芳出生在广东的高明,和所有不惧远行的省城人一样,在动乱的年代里,他逃遁到了香港。

那个年代,逃往香港的内陆人能干什么呢?无非干些出卖苦力的活计,黎芳也是如此,他背着笨重的机器穿行在港岛的各处,手里提着装满药瓶和感光板的箱子。老板是葡萄牙人,名叫何塞·若阿金·阿尔维斯·德·施维拉,永远一副体面的模样,点洋火,穿燕尾西装,蜷曲的头发一丝不苟地梳理好,在和那些前来拍照的老爷小姐说话时表情殷勤且温和。

后来,来到港岛的洋人越来越多,他们多是短暂拘留,离开之前总要买一些照片以作纪念,告诉别人他曾来过远东,这奇异的,肮脏的的地方。相馆的生意因为他们的奇特口味蒸蒸日上。

黎芳决定另起炉灶,他在皇后大道新开了一家照相馆,在报纸上投放广告。其时,他在行业里面已经有了些名气,大家都不相信一个中国人能干这种洋玩意儿。他如此精确娴熟,而中国人的身份也让他的同胞们毫无顾忌地寻上门来。开相馆是门生意,仅仅会摄影术是不够的,他似乎天生就能洞悉顾客的需求,知道该如何推销自己的产品。那个时候,皇后大道上开着米勒、哈尔西、西尔维拉、韦德与霍华德南楨、璸綸、雅真等等诸多照相馆,很多也不过营业了几年就因为这些异乡人的返归而关门,只有阿芳照相馆一直经营着,成为这座城市的一个地标。

黎芳知道,一切都是一场展演。

把人“摆放”在那里,理发师,修鞋匠,小保姆,鸦片贩子……服装不同,长相不同,手掌的粗糙程度不同,但他们或看向或不看镜头的眼神不是完全一样的吗?他站在暗箱后面,看着自己的同胞,想到这些脸庞终将会飘洋过海,去往不同人的手上,这就是那些番鬼眼中的香港,这就是番鬼眼中的中国,他由此觉得自己掌握了一些权力。

他请来了福州的怪人,身长2.44米,在省城早就传得神乎其神。巨人在进照相馆的时候还在那道低矮的门上磕到了头,伙计们半是兴奋半是惊惧地看着他,他有粗大的颧骨,手骨节突出。黎芳站在他投射的阴影下,脑袋微微碰到了他的手肘,他强迫自己镇静下来。

你们要的最奇谲怪异之物,都给你们。

约翰·汤姆逊是1867年抵达香港的,此后便开始了长达五年的中国游历。汤姆逊抵达香港的时候,黎芳的摄影生意风生水起,虽然竞争激烈,但毕竟供不应求。巨大的发展前景让他也加入进去,待了一阵子他便把生意全权交给助手处理,他还有更多的事情要做。

1869年底,他来到广州。

从学习摄影的开始,他就知道那是个巨大的机遇,探索这个不断扩大的世界的机遇,只要你有远行的勇气,你的生命就比别人多了几分厚度。英格兰岛一派昂扬慷慨的氛围,维多利亚女王毫不吝啬对远行者的奖赏。

站在牡驴尖,江风缓解了南国的热,江面上的小艇还在坚持着做最后一波生意,从江南荡到江北。岸上堆了几处沙石,那是大火之后的补救措施,但由于无人管理已成为那些乞儿的乐园,沙堆逐渐变矮变散,将本就脏乱的街道弄得更加污浊不堪。那些乞儿在看到他出现的时候从沙堆上一跃而下,像追逐着腐尸的苍蝇。

他知道,属于广州的荣光消失了,外国船只不必要在此停留,经过两场战争后,口岸开放,他们甚至可以乘着船只去往内陆。那场大火或许已经昭示了繁荣的没落。秋冬季节空气燥热,那些拥挤在一起的货物在某个瞬间燃起,火势便不可挡,店铺一个连着一个,齐心协力地往猛火里冲。

大家都在去更宽广的内陆,他也要去更远的,别人没有涉足过的处女地。

出外游历毕竟和摄影棚内的拍摄不同,在照相馆里,他可以聘请那些模特穿上特定的衣服梳好特定的发型,指导他们做出各种姿势,但去乡野村镇则完全是另外一回事。那些乡人在看到自己的时候惊惧万分,以为是化为了人形的“番鬼”。而很有趣的是,他们不让他拍摄小孩子,却把家里的老人领到镜头前,用他给予的酬劳买一口棺材,在拍摄结束后,等着老人死去。

久而久之,他觉得自己担任了死神的角色,在乡野里游荡着收集人们的灵魂。他的口袋里永远有铜板,找寻可以为了钱财出卖自己的“灵魂”的人。

更早一些的时候,战争刚刚结束,美国人乔治·韦斯特(George West)和法国人于勒·埃及尔(Jules Itier)都在1844年跟着本国的官方或商业使团来到中国。西洋商人已经在这里做了一百多年的生意,他们经历了筚路蓝缕的时代,到现在,已经是走在前人开好的路上了。

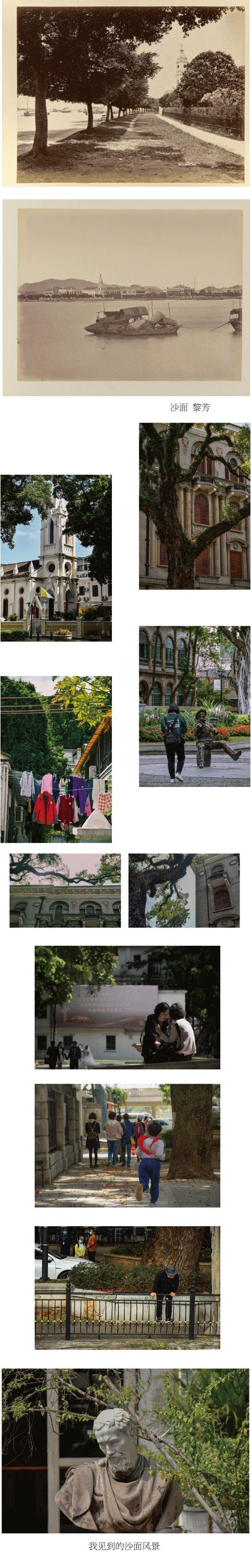

十三夷馆舒适整洁,中国小厮已经熟悉了他们在衣食起居上的习惯,他们也不再仅仅只在夷馆一带活动,虽然从那里看珠江的风景是极好的。30年代以后,他们连自己的妻子和家人也能携着前往了,这缓解了很多人的思乡病。

而不论是香港还是广州,都只是这些人进入更广阔的远东的跳板。在这个封闭的糖罐只有一个破口的时候,人们拼命地聚集在那个破口处,直到把破口撕扯得越来越大。外来者大喘口气,去别处寻蜜。原来的伊甸园陷落了,人们甚至记不清他本来的面貌。

因为它承载了太多,战乱,火灾,瘟疫,反抗与镇压,夷馆的建筑修了又倒,倒了又修,永远在废墟之上新生,干净明亮的橱窗里,闻得到煤炭的焦味。

我向来对近代史不感兴趣,那是关于海洋的历史,有西欧和印度洋的气候,有繁复的人名和战争,今日仍可见到的锁着门的建筑,半是新,半是旧,尴尬地杵在街上,和一群早起买菜的大爷大妈一起成为城市风情街区的风景。

生活在内陆的人,无法想象船是怎样航行的,而在小地方成长起来的人,也没有一条船行经整个世界的视野。最开始憧憬远方的人,是得拥有多大的勇气才能逼迫自己相信前方有活着的路——那茫茫海上,只有不能饱腹的星空。所以我也没法想象生活在沿海的人是如何看待那些乘船而来的异乡人,神灵?怪物?外星来客?

邻人是地狱,如果他们还深目高鼻,便更是罪无可赦了。一眼望过去,那人最突出之处是一头乱糟糟的红色头发,像戏曲里的人物一样涂了白面(最早上岸的荷兰人被称为“红毛番”)。沿海的渔民被太阳灼烧的苍老的脸和从海上来的眼睛里闪着妖冶绿光的怪物,又或者是另一种想象,渔民们早就对这些泛舟海上的人见怪不怪,是从安南来?从占城来?从波斯来?都不过是海上漂泊之人,携着满身的创伤和故事。

但是这一切踏踏实实地让我感动了,我尝试着用自己的方式摄取和吐出。当我凝望着那些旧日的蛋白照片的时候,我突然意识到自己在渴望的是什么。

——我想要回到废墟之上,而废墟只能以这种方式去找寻。

参考 约翰·汤姆逊 《中国与中国人影像》 亨特 《广州番鬼录》 泰瑞·贝内特 《中国摄影史》 蔡鸿生 《广州海事录》 &维基百科