燼於夜火 │ Consumed by night’s fire

﹝法国﹞迈克尔·勒维(Michael Löwy)

王鹤凡 译、韩达 校

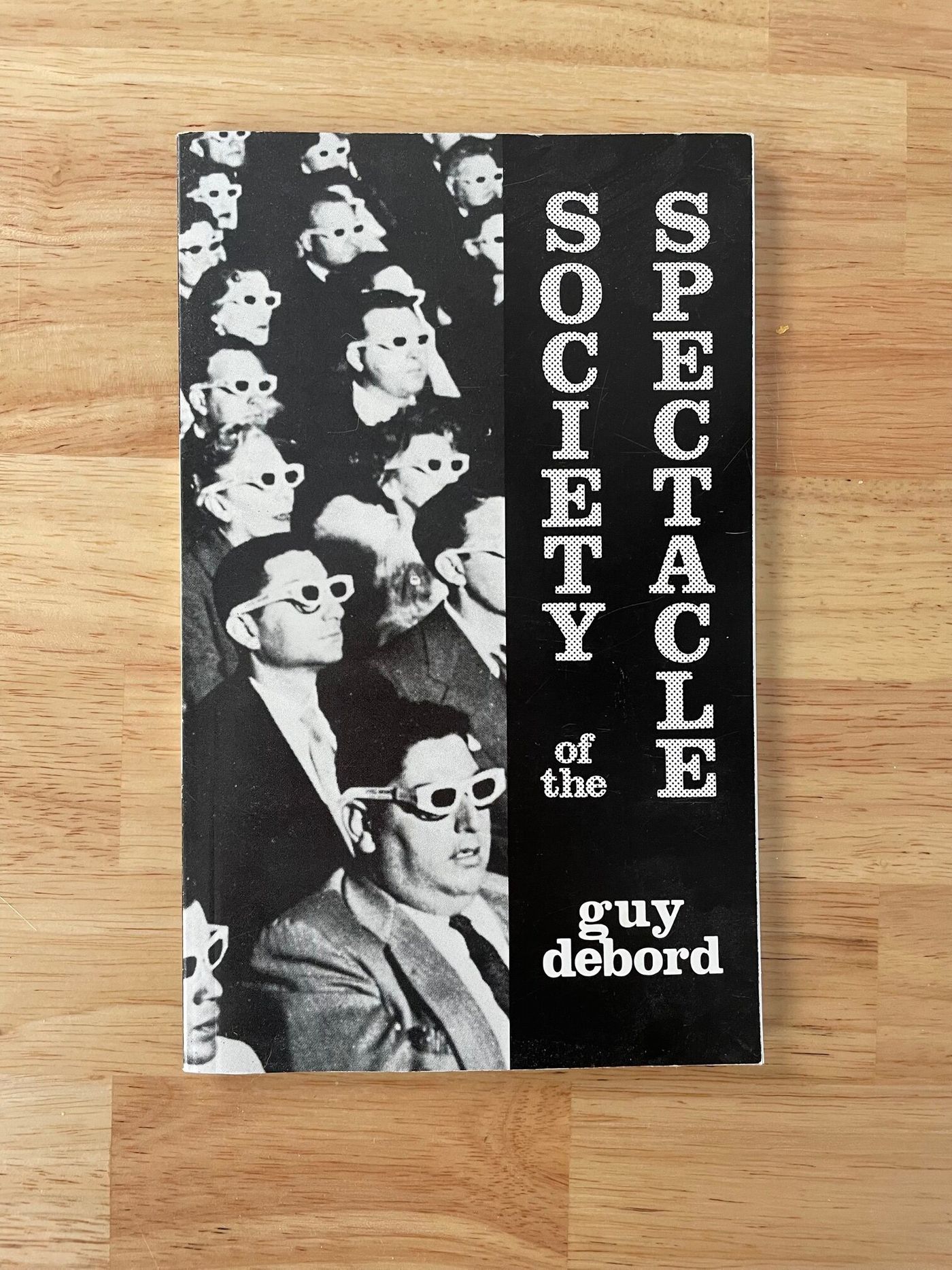

居伊·德波(Guy Debord)是一枚定时炸弹,而且是最难拆除的那一类。尽管人们从未放弃过对他的研究,他们却始终无法完全掌握他的思想。人们试图中和他,淡化他,美化他或否认他的独创性。然而这不过是徒劳。但这颗“炸弹”仍在那里,它可能会在将其捡拾起来并试图使其无害化的任何人的手中发生爆炸。

不妨拿菲利普·索勒斯[1] (Philippe Sollers)编撰的集子中的例子来说。显然,德波不过是一个文风华丽的“文坛花花公子”:“他的作品只剩下文学价值。”在他的作品中,“伦理被重新吸收到美学中”他是怎么把《景观社会》(La Société du spectacle)这样一部革命性的巨作作如此无害化的解读的?这个问题并不难回答。你把(革命性的思想)忽略掉就行。这本书的革命思想本身也不直白,被忽略掉也非怪事,并不值得单独拿出来说,毕竟作为一部“客观的理论作品”,它不是以第一人称行文的。更要命的是,德波从青年马克思和黑格尔那里引用来的词句喧宾夺主,破坏了它原本优美的文风。“当他终于不再模仿那些德国作家的文风时,一切都好起来了。”显然,比起黑格尔和马克思,这篇文章的作者更钟爱里瓦罗尔(Rivarol)和埃兹拉·庞德(Ezra Pound)。

相比之下,其他人则只提到德波在1967年出版的书籍——甚至仅仅是看了标题就望文生训,把它的主旨简化为对大众媒体的无关痛痒的批判。然而,他所说的”景观社会”并不简单指代电视对人民娱乐的全面掌控——这是一个更深层次的现实的最肤浅和最直接的表现——而是当代资本主义制度的整个经济,民生与政治制度。(当然还有其在东方的官僚主义变种。)这套制度建立在一种转型之上——人变成了被动观察商品交易与一般事件的观察者。这个系统将群众分割开来,而造就这个体系的最主要原因在于一种特殊的物质生产方式,它倾向于不断重新创造一切——从汽车到电视——从而产生隔阂与距离。现代景观——用德波非常擅长的一种极好的表达方式来描述——是“一首史诗”,但与《伊利亚特》不同的是,它不讲述“军队和英雄”的故事。它描绘的是“商品和激情”。[2]

德波是一名马克思主义者。这本是一个毋庸置疑的事实,但现在却必须重新强调一遍。毫无疑问,他是一位极为异端的马克思主义者,但同时也是一位极具创新思想的马克思主义者。即便他对自由主义的见解持开放态度,但他仍然声称自己是马克思主义者。他对景观社会的分析很大程度上借鉴了卢卡奇的《历史与阶级意识》,依据该书物化理论的核心思想,人类已经沦为观看商品按自身规律运动的观察者。像卢卡奇一样,德波在无产阶级身上看到了可以抵御物化的力量。这一极具解放性的主体通过实践与斗争活动将思想变为现实。从这个角度来看,用以消除产品与生产者之间、决策与执行之间的分离的工会,是景观社会的最激进的反抗者。[3]

对于一系列的对德波思想的中和和阉割,最重要的是记住居里·德波那永垂不朽的著作乃是出自一个自认是“在文化领域工作的职业革命家”之手。在他的影响下,与超现实主义相对立的情境主义(surrealism)将工人委员会共产主义(workersʼ council communism )的传统和无政府主义的自由主义精神融合成一场旨在彻底改变社会、文化和日常生活的运动。这场运动虽然失败了,但1968年法国五月风暴中提出的最大胆的构想就是从情境主义而来。

德波对批评持开放态度。但这种贵族精神渐渐陷于源自傲慢的孤独。他欣赏巴洛克艺术风格,崇拜狡猾的政治战略家,如马基雅维利、卡斯蒂廖内(Castiglione)、巴尔塔萨·格雷西安(Baltasar Gracian)和红衣主教德雷茨(Cardinal de Retz)。他“荒谬”地宣称他是这个奴隶社会中唯一的自由人。但必须承认的是,不同于与他同时代的大多数人,他从未准备以任何方式使自己顺从于现存的秩序。

使德波的作品如此引人入胜的原因之一便是它们的不可化约性和泛着黑暗光泽的浪漫。当我谈到浪漫主义时,我指的不是——至少不仅仅是——19 世纪的文学流派,而是一种更伟大、更深刻的事务:以过去的价值观之名对抗现代资本主义工业社会的一种传统。它始于十八世纪中叶,由让-雅克·卢梭发起,贯穿德国的早期浪漫主义、象征主义和超现实主义,至今仍在影响着我们。正如马克思本人所说,这是一种对资本主义如影随行般的批判,它自资本主义诞生之日始,至消亡之日终(不得不说这一天还挺令人开心的)。像情感架构或者世界观一样,浪漫主义贯穿文化的各个领域:文学、诗歌、艺术、哲学、史学、神学和政治。浪漫主义在对过往的怀念和对未来的幻想之间挣扎,谴责着资本主义现代化造成的破坏:世界的祛魅、机械化、物化、量化以及社群的解体。尽管不断追忆过去,浪漫主义并不一定是退步的。在其漫长的历史进程中,它既有过反动的面貌,也采取过革命的形式。[4]

居伊·德波是一名乌托邦主义者,归属于从威廉·布莱克到威廉·莫里斯,以及查尔斯·傅里叶到安德烈·布勒东的革命浪漫主义的颠覆性传统。他从未停止过谴责和嘲笑“现代化”的意识形态,也从不害怕被指责为“不合时宜”。“当‘绝对现代化’成为好似暴君颁布的一条特别法律时,诚实的奴隶最害怕的一件事就是被怀疑流连于过去”。[5]

他从未隐瞒对资本主义之前的共同体的某种怀恋。交换价值和景观社会已经瓦解了人类共同体,这种共同体曾经是建立在对事实的直接体验、个人之间的真正对话以及解决问题的共同行动之上的。德波经常提到历史上对真实共同体的不完全实现:希腊的城邦(polis)、中世纪意大利共和国、村庄、街区和受欢迎的小酒馆们。他(含蓄地)采用了斐迪南·滕尼斯(Ferdinand Tönnies)对共同体(Gesellschaft)与社会(Gemeinschaft)的辨别,将这一景观蔑称为“一个没有共同体的社会”。[6]

我将以一段文字为例来说明德波的黑色或哥特式浪漫主义——从某种意义上说,十八世纪的某些英国小说亦可以说是暗黑哥特式的:比如电影In Girum Imus Nocte et Consumimur Igni [译注]的剧本。此文集诗意、哲理、社会性和政治性于一体,是一场精彩绝伦的言说。剧本本身和影像在反传统的——严格来说——古典电影的框架内相得益彰。文字具有独立于影像的内在价值。从这点上看,1990 年德波只重新发布了文本,而不是完整的剧作,并简单地添加了一系列脚注,这一点意义重大。

【译注:这是德波去世前最后一部指导的电影,其标题是一句生造的拉丁文回文句,从前读和从后读是一样的。其大意是“我们一起游荡在夜的黑暗中,然后被烈火吞噬”,这在后文中有进一步的讲解。】

这部电影由其他电影的引文组成,文本也充满了引文,有些给出了来源(譬如引自冯克劳塞维茨,马克思和斯威夫特的),有些则没有(譬如引自圣经,维克多雨果的)。德波处理他们的方式就像强盗处理赃物一样。他将他引用的段落从上下文中抽离出来,将它们整合到他自己的文本中,从而赋予它们新的意义。

德波很善于挑衅,他以直接攻击观众的方式开始他的故事。他的绝大多数观众都是在商品社会中享有特权的工薪阶层,他们无法摆脱在毫无意义的炫耀性消费中相互竞争,从而甘愿沦为景观社会的受害者。但他的主要目的并不在于此。他讲述了五十年代的巴黎是如何地催生了一个完全颠覆性的项目。这部影片的片名是回文的拉丁文——“我们一起游荡在夜的黑暗中,然后被烈火吞噬”——其模棱两可的意象勾勒了以“拒绝一切被普遍接受的东西”为口号的一群年轻人的感受和困境。这群人处在1968年5月的“反抗世界秩序”的最前沿。尽管敌人并没有被消灭,但这些年轻的战士仍然将自己的武器深入“这个充满谎言的统治系统的喉管”。[7]赋予他剧本迷人力量的不仅仅是它的诗意、哲学的独创性、批判的严谨或傲慢的无礼。这也是为哥特式浪漫主义颠覆传统所启发的一种思维方式的激情和想象力。像他的那些浪漫主义的前辈一样,德波完全对现代社会嗤之以鼻:他不断谴责现代社会“糟糕的、不健康的和阴暗的建筑物”,其中的技术创新通常只对商人有利,“现代化的文盲”、“惊人的迷信”,尤其是“不友好的景观”被用来满足现代工业对集中营的要求。他对第五共和国的新豪斯曼式与现代化的城市设计的抨击尤其猛烈——因为这险恶地使城市迎合了汽车产业的需要。根据德波的说法,这一政策将导致太阳的消亡,因为巴黎的上空将被“由污染导致的虚假雾气”所遮蔽,这将使得“这个荒凉山谷中事物的机械循环”永远黯淡。因此他别无选择,只能旗帜鲜明地否定“这个现代的资产阶级和官僚的丑闻”,并认为“消灭一切阶级和国家”是解决矛盾的唯一办法。[8]

这种革命性的反现代主义与对过去的怀旧相映成趣——无论是已经沦为废墟的权贵古宫,还是1950年代的巴黎,都无关紧要——规划者已经把他们变成了一个巨大的废墟。对“永逝的美人”的深切遗憾,对那“星辰未因异化的兴起而熄灭”的时代,以及“淑女、骑士、甲胄和情人”的迷恋,就像一些不经意的喃喃自语一样贯穿整个文本。[9]

然而,这不是回到过去的问题。很少有 20 世纪的作家能像德波那样成功地将怀旧转化为爆炸性的力量,转化为用来对抗现有秩序的武器,进而转化为对未来的革命性突破。他和他的朋友们最初在“漂移”(derives)中追求这个目标——“寻找一个不同的、有害的圣杯”, 这个圣杯有着“惊人的遭遇”和“危险的魔法”——能够让他们再次掌握“分解一个整体的诀窍”。[10]

“危险的魅惑力。”——这句话是相当重要的。

正如马克斯·韦伯(Max Weber)所说,时代精神(ethos)就是祛魅(die entzauberung der Welt),浪漫主义首先是一种尝试——而且通常是一种绝望的尝试——识图重新让世界复魅。它将作何尝试?在保守的浪漫主义者梦想着宗教复兴的同时,从查尔斯·马图林(Charles Maturin )到波德莱尔和洛特雷阿蒙(Lautréamont)的哥特式浪漫主义者却毫不犹豫地站在了《浮士德》中的墨菲斯托这个总是否定一切的幽灵一边。

德波和他的朋友们也是如此,他们是否定辩证法的仆人,选择站在恶魔的那一边,“或者换而言之,是那导致现存条件走向毁灭的历史之恶”生活在一个自称团结、和谐、稳定的腐败社会中,他们最热切的渴望就是成为“分解之王的使者”。他们希望成为“黑暗之王”的弟子。“这是个不错的头衔;毕竟现存的启蒙制度无法给予他们更高的荣誉。”[11]

与浪漫主义诗人们(诺瓦利斯)一样,德波更喜欢黑暗的意象,而不是那些很容易被统治阶级操纵的启蒙思潮(Aufklärung)。夜晚中的东西同样蕴育光明,浪漫主义最欣赏的是月光——正如蒂克用两个词所总结的早期德国浪漫主义的文学和哲学纲领:die mondbeglantz Zaubernacht(迷人的月夜)——而《我们一起游荡在夜的黑暗中,然后被烈火吞噬》的编剧显然对火焰之光更感兴趣:新时代的大火就这样被点燃了;此刻的生者们不能看到它的结局:顺从即死亡。[12]

壮观的城堡的墙壁已经被火焰吞噬了吗?我们是否已经像居伊·德波认为的那样在 1979 年看到了巴比伦城墙上的文字:“Mene,Mene,Tekel,Upharsim”?[译注]无论如何,他的结论是没有错的:“这个社会危在旦夕了;它的理性和价值已经得以权衡并发现其不足之处;它的居民被分成两组,其中一组希望它消亡。”[13]

【译注:引自圣经典故,见但以理书第5章。巴比伦的国王伯沙撒举行宴会时,有异象出现,墙壁上突然显现出不能解读的文字,即上文所示。先知但以理解读为神对巴比伦国的命运的诅咒和预言。果然伯沙撒被杀,王权易位。】

德波忠于哥特式浪漫主义的信条,他是一位 20 世纪的冒险家。但德波是这一类人中的特殊成员,1954年由国际字母派(Internationale Lettriste)发布的一份宣言中就定义了何为冒险家。签署者包括“居伊·厄内斯特·德波”。具体是这么说的:“冒险者是那些让冒险发生的人,而不是碰巧踏上冒险的人。”[14] 这可以是他的座右铭。

原注:

[1] 塞西尔·基佩著《可悲的居伊·德波》,巴黎伽里玛出版社1996年版。(Cécile Guilbert, Pour Guy Debord, Gallimard, Paris, 1996.)

[2] 《景观社会》法文版§66,另见唐纳德·尼古拉森-史密斯的英译版,纽约界域丛书1994年版。(La Société du spectacle, §66; translated into English as The Society of the Spectacle, trans. Donald Nicholson-Smith, Zone Books, New York, 1994.)

[3] 参见安塞尔莫·雅浦著《居伊·德波》,瓦莱烈编辑,马赛1996版。本书或为目前为止最好的德波传记。(Anselme Jappe, Guy Debord, Via Valeriano, Marseilles, 1996.)

[4]关于浪漫主义矛盾本质的更多探讨,请见罗伯特·塞尔和迈克尔·勒维著《反叛与痛苦:浪漫主义对现代潮流的反抗》,巴黎佩奥出版社1992年版(Robert Sayle and Michael Löwy, Révolte et mélancolie: Le Romantisme à contre-courant de la modernité, Payot, Paris, 1992.)

[5] 居伊·德波著《颂词》第89页,巴黎伽里玛出版社1989年版。另见詹姆斯·布鲁克翻译的英文版,维尔索出版社1991年版 (Guy Debord, Panygérique, Gallimard, Paris, 1989, p. 83; translated into English as Panegyric, trans. James Brook, Verso 1991.)

[6] 《景观社会》法文版§154

[7] 居伊·德波的电影剧本In Girum Imus Nocte et Consumimur Igni,出现于《电影摄影术大全》一书,巴黎尚恩图书编纂,1978年版,第224,257,264页。其部分译本由露西·福赛斯引入(Guy Debord, ʻIn Girum Imus Nocte et Consumimur Igniʼ, in Oeuvres cinématographiques complètes, Editions Champ Libre, Paris, 1978, pp. 224, 257, 264. A partial translation of In Girum Nocte, with an introduction by Lucy Forsyth, appeared in Block 14, Autumn 1988.)

[8] 同上,见193, 202, 212, 220–21页

[9] 同上,见217, 219, 221, 255页

[10] 同上,见247–9页

[11] 同上,见249, 251页

[12] 同上,见242页

[13] 居伊·德波著《<景观社会>意大利语第四版前言》,巴黎尚恩图书编纂,1979年版。英译本见弗朗西斯·帕克和迈克尔·福赛斯译本,伦敦克罗诺斯出版社1979年版(Guy Debord, Préface à la quatrième édition italienne de ʻLa Société du spectacleʼ, Editions Champ Libre, Paris, 1979, p. 41; translated into English as Preface to the Fourth Italian Edition of the Society of the Spectacle, trans. Frances Parker and Michael Forsyth, Chronos,London, 1979.)

[14] “欧洲的新理念” 波特拉克杂志1954年8月,第7号46页(ʻUne Idée neuve en Europeʼ, Potlach 7, August 1954, p. 46.)

原载英国《激进哲学》(Radical Philosophy)杂志第87期(1998年1-2月号)

原文链接:https://www.radicalphilosophy.com/article/consumed-by-nights-fire