圍爐評論|牢獄、圍城與高牆

「圍爐評論」是由圍爐審稿組成員參與寫作的一個評論性欄目。 評論將圍繞一個關鍵字展開,成員各抒己見、獨立成文,既可以指向對相關社會熱點的冷峻批判,也可以是從個體生活經驗出發的詩意表達。 本期評論關鍵字為「隔離」,歡迎讀者朋友來稿與我們一同言說,圍爐寫作。

自新冠肺炎疫情爆發以來,隔離成為了我們這代人的集體記憶。 無論是突然被救護車接到飯店進行漫長的集中隔離,還是困在家中數著冰柜裏的食物過日子,抑或是健康碼突然變黃哪兒也不敢去害怕被抓走隔離,我們或多或少都經歷過類似的恐懼、孤獨與身不由己。 兩年間,「隔離」一詞的語義已經在福斯表達中悄然發生變化,被用來特指這種控制疫情擴散的防疫手段,也承載著無數被時代的灰所遮蔽的個人記憶。 事實上,「隔離」一詞用於表明隔絕往來的狀態有更多廣義上的所指。 除了這場應對病毒的大規模隔離之外,現實中也不乏人為築建的透明高牆,在不同的種族、性別與階層之間設定制度性的屏障,阻絕資源的流動。 隔離究竟意味著什麼? 我們在此談論有關隔離的種種,是為了更好地連接彼此,沒有人是一座孤島。

1

網絡做不到

文|陽澄湖外職院二年級

你還喜歡網課嗎?

我想、能看到這段文字的你,抑或曾經、抑或正在面對著發光的荧幕,强打精神和荧幕前一卡一卡的“頭像”互動。 曾幾何時,應當說大部分人對大踏步邁入線上課程時代都是欣喜的。 在疫情到來之前,我們為Coursera,MOOC的出現歡呼雀躍。 對上線、賽博化大唱讚歌。 當然,時至今日、線上化的積極意義仍然不容低估。 畢竟退一萬步來講,網課至少讓上課摸魚的你在碰到每週工作的時候還能回頭翻課程錄影、抑或是在bilibili蒐索同一主題的錄播課程。 網課也打破了空間和時間的限制,獲得過得去的網絡連接、尤其在當下、似乎比所有人聚集在一個未必舒適的空間裏來得簡單也低風險得多。

但是,我們真的仍然對網課的到來熱淚盈眶嗎? 或者說,忽然而至的全盤線上、讓我們意識到了、有些東西、網絡確實做不到。

具體而言,我覺得現時的網絡沒能做到的、是一種“氛圍”、一種“體驗感”。 這就和盡使可以連麥開黑但是仍然比不上在宿舍裏四排的失落感是一樣的。 看似我們做成了相同的東西,但是我們仍然會對我們的大學或者中學生涯的很大一部分在面對荧幕中度過這件事情感到沮喪。 這未必是我們喜歡學校和宿舍大於家中的房間、而只是我們確實對缺少它十分抵觸。 此外、我們的放假時間似乎也被無盡的隔離和加碼所區隔。 曾經暑假抽出半個月、三兩好友來一場青甘大環線或者南北疆串列都稱不上什麼難事,而今天就算是想光速打卡即將搬遷的湛江機場都得考慮是不是回來喜提居家隔離+健康監測。 疫情改變著原來的日常、也在破壞著一些我們珍惜的回憶。

當然,你可以說這樣的判斷只是一時的。 隨著科技發展我們同樣可以克服種種困難。 隨著元宇宙的發展,我們將所有實體的場景和聚會搬到線上,並用足够的設備來營造氛圍似乎也並不遙遠。 並且、也並不是每一個人都是社交動物,對於自閉的肥宅如我,似乎能够接上所在的世界或者社區的一舉一動便已足够、形式似乎也不甚重要。

可是,就算是我們能够在未來實現同樣的感受,完全相同的體驗仍然難以複製。 隔離給我們帶來的人際關係的疏離感,吊詭的便是它的隨機性。 你願意和朋友在半夜錯過末班車後走回宿舍,是因為你們恰好錯過了末班車而臨時起意坐“11路公車”半小時回宿舍,而大抵不是你們計畫好了今晚就是要錯過末班車而在12點04分走出學校大門開始往宿舍走。 生活和我們大腦的巧妙構造使這樣毫不費力也無需費神的不期而遇在人與人的交往之間時有發生,但當我們變到線上,就算是臨時起意、打開設備、穿戴齊整、設定好希望的環境和時間,這一切都太刻意、有時也顯得太繁瑣了。 我們不是為了某個時刻、某場春雨、某次相會而作出某樣舉動,而是這樣的相遇和舉動在疫情來臨之前、在我們都別無選擇地物理意義上存在於一個不大的多數有圍牆圈起來的空間之中發生。 線上看似讓我們有了選擇、有了自由,可是我們卻無法毫無顧慮地簡單選擇聚集、無法選擇在一起人與人相互接近這個選項。

我們也許並不需要那麼迅速地說我們將要進入這樣一個萬物浮空的時代、突然的疫情衝擊現在似乎也能够看到一絲緩和和恢復的曙光。 但是、就像當年我們期待互聯網帶來的改變一樣,下一個滾滾而來時代的擔憂仍在。 現專利築起的高牆、亞文化之間的與鄰為壑、以及馴化每一個用戶的算灋時刻提醒著我們當初那個分享為王的時代只是知識進步時美好設想的曇花一現(甚至都不是給大多數人的),我只是希望當我們不可避免地在未來選擇這樣更經濟的互動管道時,我們仍能有選擇和每日見面的人握手的自由。

2

隔離的延展

文| Charles

除了作為防疫對策而誕生的隔離之外,如今還存在著許多廣義上的“隔離”和區隔,國家邊界、群體身份、意識形態、社會階層等等。 疫情之下的隔離雖然衝擊很大,但畢竟是暫時性的防疫對策,而國家之間、民族等身份群體之間、階層之間的區隔卻是長期存在的現象,背後亦有長期未得到解决的社會癥結,而在疫情的影響下,許多問題正逐漸加劇,不同階層、身份群體和國家之間的對立愈發凸顯,“隔離”不只出現於防疫對策中, 社會的諸多方面都出現了愈來愈高的分隔。

社會階層之間的隔閡也是近些年加劇的“隔離”之一。 收入不平等的加劇、區域發展的不均衡、上升通道愈發狹窄甚至於成為强化不平等的制度,這些問題不僅僅出現在國內,更是全球性的癥結。 富裕階層擁有的豐富資源使得他們的子女能够受到更好的教育,看似公平的考試升學制度下,來自社會下層的學生的競爭力越來越弱; 市場經濟體制和私有制的長期存在勢必導致收入的不公平和階層分化。 這些問題都尚未得到解决,疫情更是使社會在短期陷於停滯。 面對面社交的减少使得壓抑和無助的情緒蔓延至整個社會,人如今不僅身體常常處於隔離,精神上亦日趨陷於孤島。 在世界的維度上也存在著許多隔離,民粹主義便是其中一個例子。 作為一股近十年來形成的重要政治力量,民粹主義隨著各國普遍存在的不平等的加深,21世紀以來多次全球經濟的波動和危機,以及移民問題的愈發凸顯而快速崛起。 許多民粹主義政黨和具有民粹主義色彩的觀點之所以能在國際範圍內獲得相當的支持,不僅僅是因他們直接觸及了這些人人都受影響但是少有人真正嘗試解决的問題,還因為他們往往能給人以回到美好過去的期待。 民粹主義政黨更傾向中下層群眾,反對精英主導政治,某些民粹主義政黨亦強調單一的民族身份和文化一體,反對移民帶來的多元化社會,主張一些傳統價值觀的回歸、本國企業的回流等等並以之為中心主張,並且許多都聲稱他們代表著自己國家“本來的樣子”, 哪怕這會帶來許多有形無形的“隔離”。 疫情帶來的經濟停滯使得許多社會癥結的解决趨於停滯,經濟的不景氣也使得不平等進一步加深,民粹主義的方案似乎仍有相當的吸引力。 如在我生活的都市,本地人對來自非洲勞工的不滿在疫情爆發後有了相當的增長,一些爭議事件的發生和不少持有偏激觀點的自媒體的煽動,更是加劇了兩個群體之間的對立。 以前人們對外籍人士的不滿可能只是針對某些人的不當行為,但如今頗有上升到將本地的非洲人“盡數驅逐”之勢。 反種族歧視曾今是,如今也仍然是社會的主流共識,但這一共識在疫情和被媒體渲染的“威脅”下已經千瘡百孔,社會的多元性似乎也漸漸萎縮,極化的觀點越來越多。 在這許多隔離中也醞釀著危機。 全球化的降溫和民粹主義的崛起將是相當長時間內的趨勢,這或許也意味著地緣政治衝突的加劇、文化交流的萎縮經濟衰退、政治思潮和社會輿論的極化。 於個體而言,若是危機足够深重,人們對現行制度的諸多不滿就會逐漸彙聚在一起,成為一股改變社會行程的力量。 雖說如今的世界不至於那麼糟,但這隔離之下的暗流確實不能不看到的。 3 自我即牢獄 文| Nicole 疫情當道,有形的隔離覆蓋了無形的隔離,但無論是有形還是無形,那隔斷都在那兒。 許是一扇可見的門,是厚重的防護服和遞進來的餐食,許是一面無形卻無法穿越的牆,鮮少觸及,甚至連它的存在也未必知曉。 强大的不可抗力束縛了腿脚,時而因接連的悲劇與痛苦責難命運和他人,而轉向自身,我以為至少思想是自由的,可我見她在透明籬笆牆內徘徊。 原來我早已為自己築起牢獄,並判處終身監禁。 我發現自己難以跨越想像力的邊界,也難以下定决心離開脚下的土地離群索居。 我用知識、理論和書籍為自己建造起一間牢獄,心甘情願地將自我認知囚禁於一個狹小的空間之內,以至於逐漸喪失了足够多樣化的視角和為了理解他人而做出的努力。 讀的書越多,不懂的東西也越多,無意間卻也變得愈發自大和傲慢,我們誤以為自己有資格對地球另一端的事情評頭論足,站在用理論搭築起的高臺上對他人指手畫腳,自覺頗有些揮斥方遒的豪情,而對古拙和質樸不屑一顧。 我們很自然地談論國際局勢和階級,談論平等與自由,用先哲的理論作為工具去觸碰比人更高的東西,不假思索地否認他人的觀點,滔滔不絕,卻總是忘記自己的微不足道。 我們將簡單想的太複雜,卻把複雜理解的太簡單。 我想到在《不能承受的生命之輕》中,流落到布拉格的捷克移民舉辦同胞會,大談應當拿起武器與俄國拼命,奪回文明而高貴的祖國,薩比娜說:“那好,你們都回去呀,都去拼呀!” 那些食指細長,鬈發精緻的先生們為她的話感到憤怒,隨後陷入沉默。 忽而想起安妮特·拉魯在《不平等的童年》中描繪的場景:中產階級的孩子們意識到了階級間的差距,卻將自己的優渥生活與階級歸屬之間的關係模糊和弱化,他們在課堂上探討如何彌合階級、種族與性別,口若懸河地發表平權演說,課下依然坐在私家汽車上奔走於各項高雅的課餘活動之中。 這二者間也許並無什麼必然的聯系,我也只是隱隱覺得相似。 我似乎從中看到了某種事不關己的傲慢,也看到自己。 我們慣於從自己出發去揣摩他人,用“我”的世界類比他人的世界,並美其名曰“推己及人”——可同時又認為自己與眾不同。 作為結果,我們往往很難完全理解來自不同脉络下的觀點,而這種莫名的傲慢又使我們將“不同”看作“不足”。

將這一切全部歸於自我也許太過苛責了。 當視線所及範圍內的資訊與物品愈發同質化,感興趣的物件、相對認同的觀點在相似的人群中不斷被重複,傳播學中的“資訊繭房”和“回聲室效應”已然論述的足够充分,我們被自然地安置於名為熟悉的搖籃,舒適安逸但也停滯不前,而“世界”在我們眼中逐漸等同於“我的世界”。 在這一層禁錮之中,技術力量功不可沒,而“我”的選擇也隨之變得不再純粹。 可是,可是我或許也能够妄想著奪過些許自我控制的權利?

寫下上述這些文字,還是需要加上兩句解釋。 我無意為那些來自外界的束縛和推手做什麼辯解抑或是歸咎。 我們在很多事物面前都無可奈何,也無能為力——可要想走的出、破的開,總要先從搖籃中站起來,解開自己縛在自己身上的繩索,總該先摸到那堵透明的牆。 我曾認為讀書賦予我理解他人能力,可回過頭看,這種理解在多大程度上卻是居高臨下、蠻不講理卻又無比狹隘的? 我不知道。 許是對於固步自封的困惑與突破現狀的求索,也許只是看到理論與現實的脫鉤,或許能够關聯起那些更加渺遠的東西。 或許只是從自己說開去,先解除自己施予的隔離而已。

4

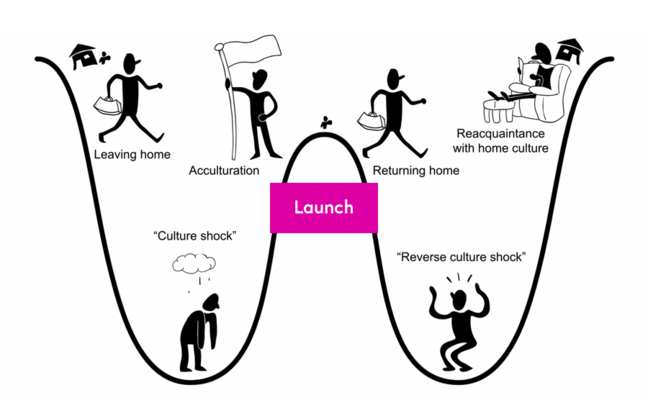

逆文化隔離:最熟悉的陌生人

文|言冰

全球化時代迎來移民、留學的新浪潮,突如其來的疫情召喚了大批遊子回國就業。 我們能感同身受背井離鄉帶來的文化衝擊,對陌生的社會環境產生沮喪、孤獨的心情,但更難以想像多年後“少小離家老大回,鄉音無改鬢毛衰”的逆文化隔離。 原有文化模式下,人們產生了原有的認知和行為標準,面對全新的人文環境,失去了熟悉的社會交往符號,而文化休克(指一個人因進入不熟悉的文化環境而產生的恐懼,排斥等心理)就此發生了,即使是所熟悉的母系文化也會變成“陌生人”。

文化作為一個標識性符號和實物表達形式,被社會環境這一載體得以承傳。 如果說文化可以通過探索和學習獲得,那麼身處的社會背景卻難以複刻。 這樣的文化心理衝突被從不同維度進行界定:失去朋友和社會地位產生的剝奪感,身份認同的困惑,覺察文化差异的驚訝,無法適應新文化環境的無力感。

人們認同新文化帶來的衝擊和束縛,卻往往忽略了母系文化的再適應。 值得注意的是,儘管它們都發生在文化跨越的階段,但離開母文化進入异域文化的過程與再次回歸母文化的過程是不同的。 儘管文化的傳統被保留在第一認知中,但新知識改變了生活方式,母系文化日新月异的新變化將海歸們的情緒帶到了新境地,當文化跨度較大時,這樣的心理不適感就被無限放大了。 從亞馬遜用戶過渡到强大地物流京東,持有現金走在滿是二維碼收款的大街無法消費,習慣順手給路邊補鞋的師傅一遝小費,像是被隔離在外地不知所以的異鄉人。 但不可否認的是,逆向文化的隔離程度也與人格特徵,情境影響等變數息息相關。

逆文化衝擊作為一種暫時性的社會隔離,往往被誤認為是消極的改變,甚至是崇洋媚外。 無論是哪一方跨越導致的文化衝突都終究指向心理和解,意味著走向同化,綜合或邊緣化,這是個體在發生社會行為時導致的變與不變的多樣性策略結果。 從整體上看,文化適應似乎需要跨越兩種以上的文化,是一個長期不斷接受,理解,取捨的過程。

縱使“隔離”這樣的字眼看起來冷漠與觸目驚心,但逆文化適應的過程從不是被母系文化隔絕在外的落伍者。 正如河流沖刷沙壩,裹挾走泥沙也塑造出獨一無二的岸景風光,文化衝擊對於每一個跨文化生活的個體而言是一次全新的體驗,掙扎與接受,失去與獲得,失落與滿足。 如若不可避免地被置入文化洪流中,不妨享受環境衝擊下重新塑造自我、發現自我的機會。

5

語言:隱形的文化隔離

文| Fred

我的父母都是土生土長的南方人,他們早早來到北方工作。 在我的記憶裏,雖然父母也有許多本地朋友,但這麼多年來,他們玩得最緊密的依然是來自同一座南方小鎮的老鄉,最開懷的笑聲總是伴隨著家鄉話而來的。

等我離開父母去往異國後,我逐漸意識到,中文成為了我的“家鄉話”。 即使我的英語並不影響我與當地人交流,但我的社交圈子依然是以華人為主,我們依然偏愛基於中文的社交,對基於英語的社交難免感到陌生,這應當是大多數留學生都有過的感觸。

為什麼我們會如此偏愛同鄉社交呢? 我想語言一定是關鍵之一。 講同一種語言絕不僅僅意味著交流方便,更意味著我們擁有著相同的文化傳承和身份認同。 在哲學家維特根斯坦看來,語言是一套構建世界的符號工具。 所以不同的語言,就意味著不同的構建世界的管道。 家鄉話為同鄉人構建了一個獨特的世界,也潜在地將基於非家鄉話的社交隔絕在外。 語言正是這樣一道隱形卻格外有力的牆,在隔離了社交的同時,更在很大程度上隔離了文化。

不同的語言本身就是不同文化的體現。 因為語言並不僅僅是此刻的表達,而是千百年來先輩們的文化、思想和生活方式的積累。 舉例而言,中文中含有大量的來自佛家道家思想的詞彙。 比如“緣分”“因果”“江湖”等等。 囙此可以這樣說:我們在講中文的時候,就已經身處於中華文化之中了。

語言對於文化的隔離作用在翻譯中同樣得到了證明。 有很多中文詞彙難以找到對應的英文,反之亦然。 而有些詞彙即使看似可以找到匹配的翻譯,實則在語義上仍有細微差別。 囙此在哲學文獻中,我們時常會看到作者採用希臘語的特定詞彙,來表達英文無法表達的含義。 因為使用希臘語,即為使用了古希臘時期的群眾和思想家對於該詞彙的定義與理解,這一定是其他語言無法取替的。

語言的隔離作用在當下世界意味著什麼呢? Twitter等全球性的社交媒體將世界緊密相連,資訊可以不受空間限制地飛速傳播,不同文化之間的交流與融合從未像今天一樣頻繁和簡單。 如傳播學家麥克盧漢所言,媒體正在將世界構建成一座Global Village。 然而,過度的交流和融合可能會導致同質化,即為文化多元性的喪失。 中國哲學家王德峰認為,文化多元性的喪失即為人類智慧的喪失。 在今天,人們的交流已經完全不受地理的限制,那麼語言就成為了不同文化之間的最後一道隔離牆,對於文化多樣性起到關鍵的保護作用。 由於北美政府在高山族學校大力推行英語教育,北美高山族多年來向當地政府抗爭,保留高山族語言教育,就是因為擔心母語遺失所導致的文化遺失。 《聯合國土著人民權利宣言》第14條規定,“土著人民有權建立和掌管他們的教育制度和機构,以自己的語言和適合其文化教學方法的管道提供教育”,同樣也在強調保護語言的重要性。

從另一方面來看,如果各地都只會說當地的語言,誠然當地的文化會被極好地保護,但也意味著不同文化之間的交流受阻。 這正解釋了雙語甚至更多語教育得到普及的必然性,也解釋了Twitter等以英文為主的全球性社交媒體存在的合理性。

語言隔離了不同的文化。 保護母語,即為保留世界文化多元性的關鍵; 掌握母語之外的語言,則保證了多元文化之間的溝通。

文|圍爐審稿組

圖|來自網絡

統稿| Ronnie

封面設計|言冰

微信排版| Tho

matters排版| Gigi

文中圖片未經同意,請勿用作其他用途

歡迎您在文章下方評論,與圍爐團隊和其他讀者交流討論

欲瞭解圍爐、閱讀更多文章,請關注本公眾號並在公眾號頁面點擊相應選單欄目