烏俄戰爭真的會被學校禁止討論嗎?|投稿 #03

作者:M&N (喜用多重影分身,長期在象牙塔與市井間過著遊牧生活)

月初《論盡》刊登的一篇報導指出,有市民向電台反映疑有個別學校要求上課不能夠討論烏俄戰爭,在素來講求氣氛和諧的澳門看來並非新鮮事,各路媒體也沒有作進一步跟進。

這究竟是真有其事,還是杞人憂天?我們不妨從澳門教育現況中找尋線索,還原事情可能的真相。

討論在學校真的會受到限制嗎?

觀察政府一直以來的論述,不斷強調法律保障了學校的教學自主,對於學校討論何種課題從來沒有限制,正如幾年前政府對於是否推動本地教材統一,也搬出《基本法》賦予學校辦學自主權與教學自由的權利作回應(註1)。但也正如政府對教材的推廣,儘管學校享有教材自主權,學校也會自動向政府政策靠攏,普遍選用政府出版的資源。

學校與政府的關係一直微妙,政府掌握了學校的命門(資助),而學校也並非單純的“善男信女”(社團與教會)。澳門教育界主要由「兩大兩細」所組成,大者為中華教育會與天主教學校聯會;細者則是公立與非兩會學校。

直觀上,中華教育會與公立學校在論述上與政府立場一致,而天主教學校聯會應相對保有彈性。但實際上,正如筆者及前撰寫的另一篇文章所討論,部份澳門教會及非兩會學校早已向政府政策靠攏,在行事上與俗稱紅底學校無疑,而一個明顯的時間轉捩點在2016年,是年李克強來澳出席中葡論壇部長會議,並向傳媒傳遞澳門精神的定義:“愛國愛澳、包容共濟、務實進取”。

這次講話對教育界的影響力在不足兩個月後呈現,中聯辦副主任拜會天主教學校聯會,這也是首次有中聯辦人員走訪天主教學校聯會。會後薛曉峰說出了他的看法與期許:

「雖然各學校特色不同,辦學宗旨表述不一,但“最大公約數”可概括為“愛國愛澳、向上向善、德才兼備、造福社會”。」

這對教育界近年的走向可謂一槌定音。

更何況,部份辦學背景為教會的學校也直接從屬於中華教育會,故可以推論其教學內容不會偏離政府立場太遠。

(若要進一步了解教育界近年的變化詳可見拙作:“澳門的學生真的特別愛國嗎?從教育側面我們看到什麽”?)。

在沒有實質的證據前,難以斷定教學現場的真實授課內容,教導學生反戰是普世價值,與教導學生戰爭源於歐美陰謀策劃,甚而避開這類課題,三種取向相信有可能同時並存,畢竟在議題未被定義為「不可討論」或「只能這樣討論」的氛圍前,學校教師保有一定的教學自主權,這裡不妨從教育界對於香港兩次社會事件立場與態度的轉變作出推測。

政府的無為而治

從現階段來看特區政府對戰爭採取默不作聲態度,而教育部門也按例依循,主流媒體也沒有深入探究。在沒收到明確指引前提下,政府選擇無為而治顯然是最保險的策略,避免了與自身政策衝突的尷尬與風險:教育是為讓學生了解普世價值;同時也糢糊化了自身的責任:鼓勵學校推動普世價值。

假使有媒體進一步追問,政府也能採用《基本法》已保障學校與老師的教學自主此論調作回應,可說是立於不敗之地。

政府的無為而治並非真的無為,更帶點道家式“無不治”的意味。在適當的時間點上,學校也會主動配合政府所需,從幾件事情上可以找到相同軌跡:學校參與政府的升旗活動達到全覆蓋、歷史教材超過九成學校選用,以及香港通識教材的選用風波(註2)。

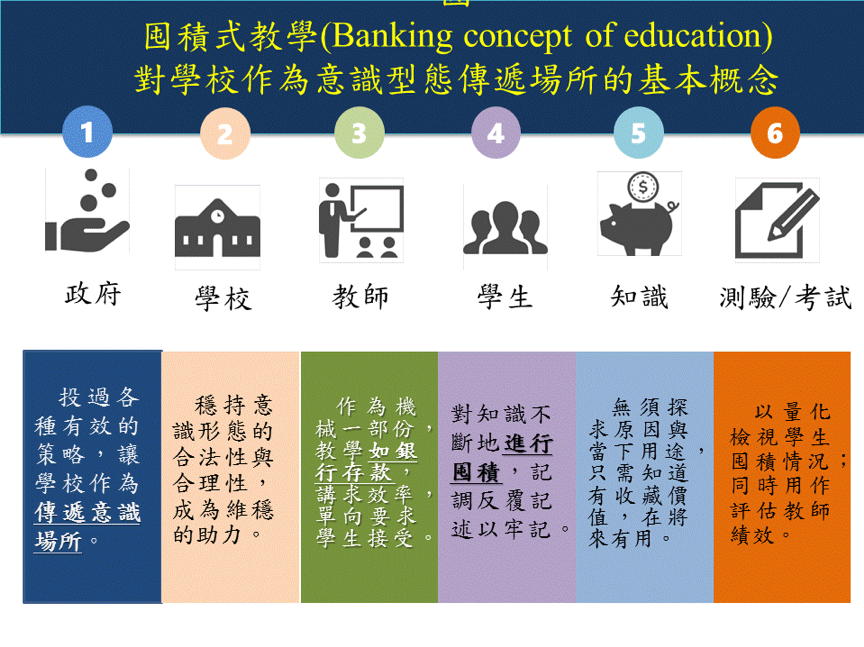

政府無需明示,“兩大兩小”的教育界在大是大非的事情上也會同步跟進。從學理上說也十分符合批判教育社會學的觀點(註3):

學校文化是政治意識型態精心選擇的産物,透過課程、活動、教材等方式呈現,這充份反映了權力分配和社會控制的原則,以達成意識型態在學校進行散播、學習與傳遞,並成為普遍的價值。與此同時,透過合法性(法律保護了學校自主權),加強了論述的力度與客觀性。

被忽視的核心細節

相對於被禁止討論背後還有一道隱藏問題,有助我們進一步探究問題:教師是否具備專業的知識教授烏俄戰爭?

事實上,澳門絶大部份的公民老師都是兼任身份,只有少數為專科專教。而兼任者的身份在政府與學校也未能找到新近的資料,最新的也只是政府於10年前的大型調查研究(註4),按結果顯示,學校普遍兼任公民課的老師為中文、歷史,以及英文本科老師,只有少部份由理科老師兼任。

從公民議題的角度,烏俄戰爭除了解歷史背景外更重於國際關係、人權,以及反戰教育等題材,老師把握程度多寡讓人存疑。國際教育的經驗告訴我們,公民科以兼任或跨學科方式教授已是普遍存在,只有少數國家或地區會專科專教 (如:法國、台灣)。為彌補專業不足,大部份國家都會偏重在職培訓以強化教師的專業知能。

參照政府法例,澳門教學人員專業發展要有30小時的培訓時數,這意味各科任教師都要接受相關培訓,在此梳理了幾項要點以窺全貌。

按政府公佈資料顯示,2021/2022學年的教學人員培訓品德與公民類合共87項,社會與人文類則有62項。

當中與社會議題教學相關的包括:公民教育的有效教學、如何以研究調查方法引導青少年關心社會、品德與公民教學主題培訓、價值教育初探、德育工作交流會、學校德育工作主題聚會等,佔總培訓項目數約有6分1。

佔比較多為性教育、生涯規劃、國情教育、預防欺凌等,而國際視野,如何教授學生進行社會議題分析則幾近乎無。

若進一步探討課程導師,則近年中華教育會與內地優秀教師佔大多數,高等院校、其他政府部門及社團則佔其餘份額。

當然,受到疫情影響近年導師找本地是可以理解的。透過政府“教菁社區”的官方網頁,翻查疫情前近5年的情況(2014年至2019年),教師培訓項目的種類沒有太多改變,例如上述提及的價值教育、國情教育等,而在逾2千項課程(包括其他學科)的資料顯示,針對公民議題分析每年不超過3項。

在導師方面,中華教育會及內地教師還是佔大多數,而香港與台灣導師更出現銳減現象,由2014年有超過10項培訓邀請兩地導師,到2019年則只餘下個位數字,這是否受到社會氛圍影響?在此無法判斷,但會容易造成學術近親繁殖的負面效應:意識型態統一、同質性強化與欠缺創新意識。(註5)

如果有下一步

市民的懷疑是真還是假?本文雖未能找到確實的答案,但試圖還原較大的可能性:

在議題未被定性為禁忌前,澳門教育尚有討論空間。

更耐人尋味,假使問題已成為不可觸碰的禁忌時,在訊息傳播速度比某電訊公司網速高出10萬倍的教育界,任課教師是甘冒失業風險繼續按自己的意志進行教學?還是選擇避重就輕,你覺得以下哪個可能性較大?

A 老師無視,繼續教自己想教的。 B 口徑統一,不會觸碰底線。 C 放心啦!無人會打上電台。

註解:

註1:網站的原文為:《基本法》及《非高等教育制度綱要法》均保障學校享有辦學自主權及教學的自由,學校可按照教學需要,選用合適的教材。未來,特區政府會一如既往依法維護學校的教學自主及選擇教材的權利,並持續豐富有助落實課程改革的各類教學資源。

註2:詳見《論盡》2019年報導:兩會學校用港通識教材。當時的媒體報導可以看出校長的回應,縱然學校選用香港的通識教材,但還是表示該教材合符社會價值的最大公因素:愛國。

註3:這裡延伸入太多學術概念,有興趣的朋友可參考以下幾位學者的著作:Giroux,Whitty&Young,以及M.Apple。

註4:這裡指2009年推出的《澳門中小學品德與公民教育專項評鑑》,此為暫時筆者能找到對澳門對公民教育最完整的調查研究

註5:上述數據透過政府教菁社區網站中進行整理,限定範圍在2014年1月1日至2019年12月31日。考量到在分類上可能會影響數據分析結果,在此補充說明。針對公民議題分析,只限定培訓為加強教師公民議題分析能力的課程。因此,有關教學法、活動設計,以及教學評估等課程皆不在考量之列;其次,有關師資異動情況,由於上千項課程包含了不同領域,且政府篩選系統並沒有分類功能,若要重新還原千項課程中有多少為品德與公民類恐耗時甚長。因此,只能參照培訓課程的章程作判斷,章程包括了課程目的、內容與導師資格,相信足以作出判斷。

2014年全年合共有341筆課程資料,在有標示導師身份的資料顯示,台灣與香港導師均超過30項,把系列課程進行合併,並減去與品德及公民類型並無直接相關的培訓(如:創意教學、餘暇活動),餘數約有10至20項課程是由台或港的導師擔任,取最少值為原則,故行文以超過10項作描述。

2019年全年合共則有856項課程,在有標示導師身份的資料中台灣導師為0;香港導師約有30項課程,採用和2014年相同的方法進行處理,餘數不超過10項課程。補充一點,在30項香港擔任導師的培訓課程,佔最大份為特殊教育有關題材。

#文章篇數:1️⃣0️⃣5️⃣

💬【在帝國邊陲講故事】的故事|📁 文章目錄|👍 臉書專頁|📣 徵文啟事