在波兰,乌克兰人的双重流亡

本文首发于三明治专栏:https://mp.weixin.qq.com/s/w1biHX4PK8QaJQ_7QJxLuw

俄乌战争爆发的一周内,我从德国哥廷根来到波兰克拉科夫,并会在这里住上大约半年,继续在雅盖隆大学(Jagiellonian University)的学业。我几乎和大批乌克兰难民同时来到这个城市。这是波兰第二大城市,我住在老城区,在历史上所有不幸中,这座城市是幸运的,因为在二战的狂轰滥炸中,老城区的建筑都完好地保留了下来。

现在,这座城市不是受难之城,而主要作为接纳之城而存在。这篇文章里,我记录流亡到克拉科夫的乌克兰人,她们来自小镇和大城市,来自不同代际和阶层,这主要是一场由女性构成的流亡。故事不只是个体的惊慌和苦难,还有重建和反抗,以及重返的希望。

女儿和母亲

“所以卢茨克(Lutsk)这个乌克兰小城,到底是在什么地方?”午夜,我不断想起白天遇到的那对乌克兰母女,辗转难眠后,索性打开电脑,在网上寻找这个城市的信息。

我做梦也想不到,自己有一天会在Tripadviser这个旅行网站上,搜索一个如此陌生的乌克兰城市。如果是去乌克兰旅行,我应该去搜索那些更有名的城市,比如最近两月在新闻中频频出现的名字,基辅、马里乌波尔、哈尔科夫、敖德萨,若是去到更纠缠的历史,那么还有克里米亚的雅尔塔。当然,接着我就会收到Tripadviser的提示,“目前,乌克兰存在武装冲突及严重的安全风险,建议避免前往该国家旅行”,然后再打消任何前往的念头。

而卢茨克,它不会出现在关于俄乌战争的新闻里。在Tripadviser上,它的旅行信息也少得可怜。战争以前,去基辅旅游的旅客可以花上一天时间,在前往“爱之隧道”(The Tunnel of Love)的同时,去卢茨克的某个城堡短暂停留。但不多的游客评价说,这城堡也没什么看头。

然而眼下我对这个乌克兰小城着了魔,我并不想前往那里,只想知道从那里出发,来到波兰克拉科夫,这个我目前旅居的城市,要经历怎样的旅程。

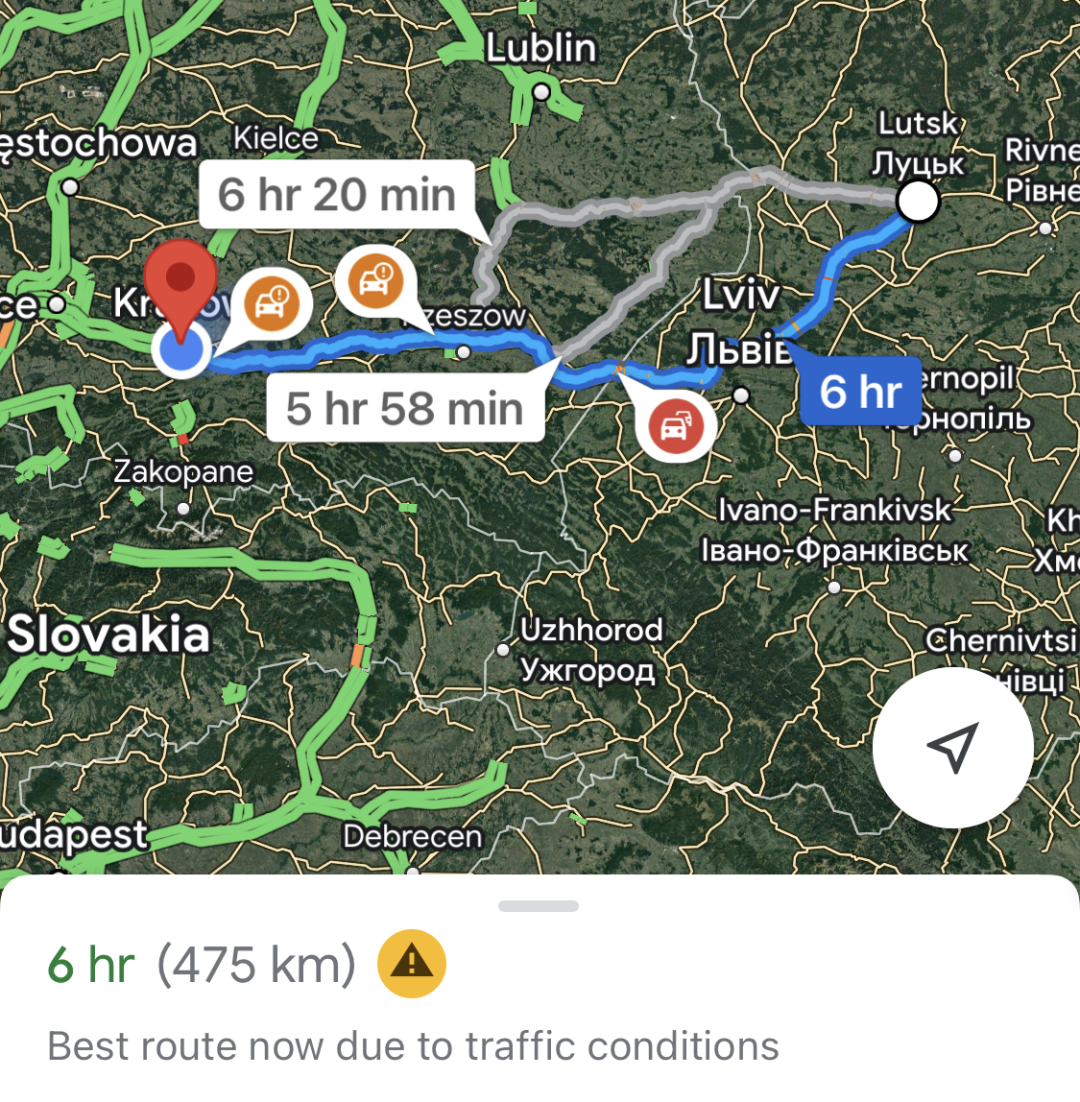

地图显示,如果自驾开车,可以从卢茨克一路向西南进发,驶入乌克兰的边境城市利沃夫,途经波兰的边境城市热舒夫,只需要不到七小时,就能来到克拉科夫。如果是坐火车,则需要先向东行,到达罗夫诺,再掉头向西,花上大约十四个小时,也可以顺利抵达。

但那对母女,狄安娜(Dianna)和她的母亲斯维特拉娜(Svitlana)最终抵达克拉科夫火车站,却超过了两星期。

这是三月底的一个周末午夜,也是三月许多个不眠夜里的其中一个。波兰人安娜(Anna)让我第一次知道了卢茨克的存在。“这是个乌克兰的小村镇,在西北边的沃伦州(Volyn),那里的很多乌克兰人,没怎么见过外国人,所以来到克拉科夫,对她们来说是很难的”,安娜说。

“她们”,指的就是这对母女。

下午,我参加了安娜两小时的“生命之舞”(Biodanza)工作坊——这是一种由智利人类学家在撰写民族志时发明的舞蹈,不关乎现实,只关乎身体的解放与心灵的回归。安娜正在考取“生命之舞”的教练认证,她需要组织数个工作坊,这是她教练考核的一部分。

在这个叫做“本质克拉科夫”(Essence Kraków)的舞蹈空间,十来个人围坐成一圈,众人轮流自我介绍,安娜则作翻译。大多数参与者是波兰人,有的说自己长期饱受抑郁之苦,有的不忍看到当下的死亡与战争,有的希望拥抱精神生活,还有一个披头散发的男人说,自己不知为何来这里,也不清楚“生命之舞”是什么,甫一说完,就引发全场大笑。

安娜接着说,“今天有来自外国的朋友”。她看了看我,又看了看我斜对面的两个女人,那就是狄安娜和斯维特拉娜。

应该说,年轻的狄安娜只能称作女孩,她长得高挑,但脸上的稚气仍过于明显,绿色卫衣和黑色运动裤更显出青春的模样。旁边的斯维特拉娜则是一身黑色休闲服,个头不高,极为清瘦,脸颊上有几道明显的法令纹。她们俩都腼腆得过分。

当她们分别开始介绍自己时,安娜在一旁继续翻译。她只是简短地告诉大家,她们来自乌克兰,来克拉科夫不到一个月,她是她的女儿,她是她的母亲,目前住在安娜家里。正说着,一位女士可能对狄安娜母女的语言感到疑惑,立即发问,“这是乌克兰语吗?”

安娜说, “这是俄语”。

这位波兰女士立刻就后悔问出这个问题。这是突然微妙晦暗的时刻,即兴的一问一答是波兰语对话,学波兰语不到一个月的我毫不费力地听懂了。我抬头望向这对母女,她们的羞怯更加显著,年长的斯维特拉娜干脆低下了头,年轻的狄安娜则尴尬地笑了笑。

乌克兰人需要为自己说俄语感到羞愧吗?说俄语的乌克兰人为什么也要在这场战争中背井离乡?我在难堪的沉默中想到。

幸好“生命之舞”有其魔力,足以消解这样的时刻,我们不再使用语言,而只能用肢体交流。安娜是极好的教练,她让所有人从羞怯紧绷中,逐渐解放开来。每个人或滞重或轻盈,跟随不同音乐舞动,甚至还有更激烈的音乐,你可以感受自己肢体舞动时的爆裂。

在不同的音乐转换间,参与者需要随机切换自己的舞伴,我偶然和斯维特拉娜成为互相击掌的舞伴。她显然不习惯这样的手掌相接,我们只在节奏中假装触碰,空气成为我们手掌的屏障。下一次转换,狄安娜就跳了过来,迎回斯维特拉娜。这个下午,她一开始总在“生命之舞”中寻找母亲。但她也是更容易打开的年轻人。后来,在另一种爵士乐伴奏中,她和那个不知为何来此的长发男人,跳起了欢乐的摇摆舞。

“生命之舞”结束不久,狄安娜母女已不知去向。我和安娜最后离开,走过维斯瓦河的长桥时,她给我讲起这对女儿和母亲。

战争以前,斯维特拉娜与狄安娜一家三口生活在卢茨克,她们从未出过国。当她们离开父亲和故土时,连护照都没有。战时戒严令规定,大部分乌克兰男人无法出国,所以斯维特拉娜作为监护人,和十六岁的狄安娜一起离开。这是极为特殊的移民和难民现象,她们由母亲和孩子组成,并且主要是一场女性的流亡。

斯维特拉娜此前的人生,是在当地小学教物理和数学。狄安娜在乌克兰已进入高中,属于第三阶段,是进入大学前最后阶段的学习,马上就可以参加独立政府考试(Independent Government Tests)获得学位,要么找工作,要么进入大学。过去一个月,安娜打了十几所学校的电话,希望帮助她进入一所中学。然而,波兰在二零一七年进行了教育制度改革,初中并入小学,小学拓展到八年,之后是高中,年限各不相同。所以,狄安娜来波兰后无学可上。她也可以进入本地的乌克兰语学校,但这样的学校属于非正规教育,拿不到学位,对于找一份工作无所裨益。

狄安娜迫切希望能尽快毕业,进入市场,而非再全职读大学。事实上,她在乌克兰可以一边打工,注册大学,每年参加考试,最后拿到大学毕业证。二零零九年左右的金融危机后,许多乌克兰人用这样的方式完成高等教育,这是后来,另一个乌克兰人卡罗琳娜(Karolina)告诉我的事情,她就是通过这样的方式,获得新闻学学位。

安娜还希望能给斯维特拉娜找到一份工作。要保护女儿,不能只带她逃离战争和故土,还需要钱。她没有波兰教师资格证,在异国再做一名教师变得不可想象。一开始,她们总把自己关在安娜为她们准备的房间里,少数的对话时刻,总是关乎钱。

安娜更迫切地感到斯维特拉娜需要一份工作,最后她给这位母亲找到了一份上门做清洁的工作,斯维特拉娜欣然接受。安娜有些不好意思,反而是女儿说,“我妈妈本来也有些厌倦当老师了”。

我们远离了维斯瓦河,到了安娜家中。这是一个一百平米的公寓,女儿和母亲有自己单独的卫生间。安娜给我这个客人煮咖啡时,狄安娜也正在做自己的晚餐,我坐在客厅,看两只猫坐在窗口,盯着窗外的河流、道路与教堂,又听到她俩正在用俄语聊天,时不时的有笑声传来。

我能看出狄安娜在这个暂住之地的安宁感,只是对我这个贸然闯入的男性,带有几分防备。我往沙发更深处挪了挪,希望自己更隐形些。此后,我和安娜接着用英语交谈,谈论的是她们的命运。而她就在我们身边安静地来回穿梭,脚步轻盈,一言不发。

安娜说,在和做软件工程师的男朋友商量数天后,她们终于无法再忍受每日新闻里的残忍画面,决定将男友平日的工作室腾出来,收留来自乌克兰的难民。

然而,战争带来的冲击,除了没有任何确定的未来,也没有任何确定的当下。最初是祖母、母亲和两个孩子暂住三天;接着是一个带着三个孩子的母亲到来;只有一次,是一个沉默的父亲带着女儿来到安娜家中,那位父亲没有讲自己为何能离开乌克兰,安娜更不会问。

每晚她无法入睡,因为在本地相关NGO处登记了自己的房屋信息,随时都有需要居所的乌克兰人到来。最初,NGO登记信息时有重复,志愿者交接更新不及时,导致最多时有六个人住在她的房间里。那间房虽然足够容纳一家三口,但六个人仍然太多了。

这种混乱也蔓延到狄安娜母女到来的两天后。一天午夜,有两女两男需要紧急借住一晚,这让她俩彻夜未眠。尤其是在其中一名男性,是离开乌克兰的黑人男性时,这更让她们感到恐慌,并在第二天希望离开。安娜讲到这顿了一下,“你很难在这时去苛责她们,对吗?她们毕竟处于巨大的创伤之中”。

在她回忆时,两只猫在我们身边突然毫无征兆地打起架来,叫声凄厉,安娜说,“没事,很快就好了。”

“他们经常打架吗?”

“这是最近的变化。他俩是兄弟,但猫是领地意识极强的动物。灰色的这只,本来习惯住在狄安娜她们的那间房里,但现在他们只能都住在客厅了”,安娜说,“不过这在现在,不是什么重要的事情。”

频繁打架的两只猫似乎在印证安娜的回忆。过去一个月,这个公寓和这个城市一样,陷入过人道救援的混乱。母女受惊的夜晚,让安娜意识到,两人尚处于极大创伤中,决定撤下房屋信息,只让狄安娜和斯维特拉娜住在这里,这是她们能贡献的极限。至于住多久,她和男朋友都不打算设立具体时间,那显得太过残忍。

锁在房间一周以后,母女开始走出房间,她们对安娜说,“这是我们离开卢茨克以来,第一次有终于安全了的感觉。”

这以后,女儿和母亲才逐渐告诉安娜,她们离开故土后经历了怎样的旅程。

最初她们考虑,去到在波兰唯一有联络的一家工厂。工厂的某位工人因为认识父亲,所以可以收留她们,并且可以给她们一份工作。她们搭坐汽车,几天后排队经过边境,在第一个星期到达那个城镇。她们总是和一群男人睡在同一个房间。再过几天,她们被告知不能提供工厂的工作,但附近农庄有做农活的工作。可两人相继生病,无法承受更重的体力活。安娜压低声音说,还有更不好的事情发生,那是她们最终决定离开的重要原因。这在海外的唯一联络,似乎走到尽头,她们只能去大城市碰碰运气。

狄安娜和斯维特拉娜搭坐为乌克兰人免费的火车,终于在一个午夜抵达克拉科夫,接她们的就是波兰人安娜。这就是卢茨克到克拉科夫的距离。

双重的流亡

只以难民而论,狄安娜和斯维特拉娜算得上幸运。

首先是波兰政府第一次对乌克兰难民打开边境,无需护照即可入境,且可以至少待上一年(与此同时在北部,白俄罗斯的难民则不受欢迎,军队驻扎在边境,修筑防护墙,严防死守难民的进入)。

另外,则是她们在无计可施中遇到了安娜。狄安娜如果愿意,可以进入乌克兰语学校,斯维特拉娜则有了一份家政清洁的工作,这对她们重启生活至关重要。

在克拉科夫旧火车站做志愿者时,我遇到一个在波兰生活五年的乌克兰人亚历山大(Oleksandr),他在这里担任难民临时庇护所的翻译。那个旧火车站本已废弃,但此刻变成临时安置点,人满为患。两层楼的建筑,密密麻麻地铺了上百张地铺和弹簧床。在那里,绝大部分难民均是小孩、母亲或祖母。零星的成年男人,总是将一块布盖在脸上,躺在地铺上一动不动。

我们一群志愿者在安装置物架时,一个十岁左右的女孩儿凑过来,冲我一笑。后来,亚历山大告诉我,这里的所有难民,都只能临时住上两天。在这两天内,她们需要找到可以居住的地方。幸运的人会碰到像安娜一样的波兰人,不幸的人只能继续前进,去到其他城市找寻住处。

而另一面,很少人能想到俄罗斯会遭遇滑铁卢,乌克兰人和他们的总统泽连斯基(Volodymyr Zelenskyy)一起,正在激烈抵抗入侵,战争无限期延长。

无限延长的战争,对流亡的人来说意味着什么?爱德华·萨义德的意见大概是,流亡的人会持续处于中断的生存之中,在一个难以预料的世界,家永远都是临时的。

在我用一天时间离开哥廷根、来到克拉科夫时,狄安娜和斯维特拉娜花了两个星期来到这里,无数记者、志愿者和旅行者也同时来到这里,我们所有人都处在不同的生命模式中。只是对她们来说,原本生命的中断随时在发生,而继续生存下去,也同样重要。

波兰政府一改往日的保守排外,为每个来到波兰的乌克兰人发放一次性三百兹罗提(PLN,约等于四百五十元人民币)的救助金,她们暂时可以在整个欧盟合法逗留一年。同时,波兰政府为每一个有未成年子女的家庭,发放每月五百兹罗提的补助,这一法令现在同样适用于乌克兰难民。狄安娜十六岁,符合这一条件。这对她们的生存来说,是一笔不菲的金额。

这些是你在新闻里也可以读到的事情。

但真正申请起来并不容易。要申请救助金,得先办理“通用人口电子登记”(PESEL),然而市政厅的难民人满为患,根本无法预约。安娜开始查阅脸书群组里的信息,发布求助帖,终于得知,在克拉科夫旁边的一个小城里,没有那么多乌克兰人。她打去电话,带上母女,驱车前往,一天下来总算办好登记;再花上一整天时间在克拉科夫排队,总算在两天前,她们领到了人均三百兹罗提的救助金。而那笔每月五百兹罗提的抚养补助,则需要等待更长的时间办理。

那天最后,安娜说,“我们所有人,都被每天变化的信息弄到大脑爆炸,我已经不再关心战争的发展,只想她们能够更好地生活下去,这就是我的责任。”

四月刚过,我和安娜再次在“本质克拉科夫”见面。傍晚,我来参加她新一期的“生命之舞”工作坊,她则带来一些近况。

狄安娜告诉她,电话流量卡在波兰的价格,是乌克兰的四倍,学生用的纸质笔记本在波兰的价格,是乌克兰的七倍。她们继续精打细算地活着。

但好消息却是,狄安娜现在需要笔记本了。她进入本地乌克兰语学校,并且不用再担心是否有毕业证的问题,因为她在乌克兰的学校,竟然以网课的形式重开了。她现在上两所学校,一个是为了融入克拉科夫的生活,另一个则是在云端继续远在卢茨克的学业。斯维特拉娜也有了两份工作,她一边做家政清洁,一边在网上给学生们上物理和数学课,还要给学生布置家庭作业。这样双重的流亡生活,同时也意味着两份收入。

“她们的学生在哪里?”

“很多人像她们一样离开了,也有一些人留在本地。但所有人可以一起上网课。”

“狄安娜已经开始喜欢上了克拉科夫的生活,这里对她来说太丰富了。她在考虑,即便战争结束,也想留下来。她妈妈还是希望以后能回去”。

“小孩子总是能更容易地融入异国的”,我说。

我为女儿和母亲的近况感到激动。前一个星期,我还在网上搜索卢茨克到克拉科夫的距离,为这对从未出过国的母女感到揪心。现在,她们竟然开始了双重的生活。她们的流亡,也许没有萨义德说的那么尽是凄凉。这是个振奋人心的消息,延长的战争并未摧垮乌克兰,战场上的激烈抵抗也远非唯一的积极信号。在远方重启本国生活,可能有更加可贵与深远的意义,那是属于全体国民的韧性。我更暗自惊叹,新冠大流行带来的网课和在家工作的普及,竟然在俄乌战争中起到了意料之外的积极作用。

只不过这次在“本质克拉科夫”,我没有遇见狄安娜和斯维特拉娜,而是遇见了另外一个乌克兰人,娜塔丽(Nataly)。

上次告别时,安娜得知我还想了解更多在克拉科夫的乌克兰人,便说,“我还认识一个女人,她来自基辅,英语讲得很好,你们可以交流。”

那个人就是娜塔丽。

但第二天,安娜给我发来她和娜塔丽的聊天记录,娜塔丽说,“我这段时间遇到太多像他这样的人了,我和他们交谈,但最后他们什么也没写出来。你可以告诉他,如果他真的想写的话,那么就写两句话。第一,乌克兰人需要武器。第二,乌克兰人需要回家。”

在聊天记录中,娜塔丽愤怒且充满创伤,我只能恳请安娜转达我的歉意和理解,对能和她有交流不再抱有期待,更没想到,会在这里碰到她。

奇怪的是,在这一场“生命之舞”中,我们意外地“共舞”数次。她轻松且开放,完全不像我和斯维特拉娜“共舞”时,那心照不宣地保持距离。也许是生命之舞的音乐与氛围,我获得了娜塔丽的些许信任,结束后,她态度有所改变,“原来你就是那个想采访的人,也许我哪天可以跟你谈谈。”

我们在三楼的窗台抽烟时,娜塔丽主动讲起母亲。又一个女儿和母亲的故事,我想。这也更让我相信,如果将来有移民研究学者撰写这一场危机,它会因为主要是一场“女性的移民”,而显得极为不同。只不过,娜塔丽三十六岁,母亲年逾六十,她是自己母亲的监护人。

“我妈妈在这几天才开始意识到,她曾经的那个世界回不来了”,娜塔丽吸了一口电子烟,在寒风中抖抖肩膀。

“她的什么世界?”

“说俄语的世界”,娜塔丽说。又是关于语言,这让我想起第一次遇见狄安娜母女时的尴尬沉默。娜塔丽接着说,“她在苏联时代生活了半辈子,习惯说俄语,觉得乌克兰和俄罗斯……”

“是兄弟姐妹吗?”我看娜塔丽在琢磨着遣词造句,便脱口而出。

“不,不,谈不上”,她连忙否认,“她知道乌克兰大饥荒(Holodomor),经历过切尔诺贝利……她只是觉得,我们在文化上有很深的连结。她觉得这些无关政治。即便是在二零一四年,克里米亚被俄罗斯吞并后,她也继续讲俄语。”

我想起在做志愿者时,乌克兰人亚历山大恰好也给我讲了同样的事情。他在基辅出生长大,一家人都说俄语。但在俄罗斯吞并克里米亚后,他和母亲决定从此不再说俄语,但父亲仍然固守,觉得那只是一门语言。然而就在上个月,他在基辅的父亲不再坚持俄语,转而只说乌克兰语。

历史上看,乌克兰语保护协会成立于一九八九年,在当年的普查结果中,尽管有88%的人口认为乌克兰语是其母语,但只有40%的人将其用作日常语言。在一九八零年代,除了最西边的利沃夫,所有乌克兰主要城市的常用语言都是俄语。这就不再奇怪,为何老一辈总不愿意更改自己的语言。但这次战争,显然改变了这些老人心中,某些最微妙的东西。

娜塔丽接着说,“和大多数人一样,我妈妈没料到这是一场全面入侵,并且她被还告知,乌克兰是一个不应该存在的国家。她不像我,来克拉科夫后最初一直沉默,但没有什么比新闻里的暴行更让她颠覆自己的观念了。”

“你母亲是看到发生在布查(Bucha Massacre)的屠杀吗?”

这是刚刚的四月初才被人们发现的暴行——死在大街上与乱葬岗里的平民,被发现失去耳朵、牙齿,双手被反绑,后脑勺中枪,成百的尸体被发现,那些都是俄军撤退时屠杀乌克兰平民的证据。

“对,但远远不止布查。总之,她现在终于决定做点什么了,我也很惊讶,她在这个年纪会成为一个行动者。”

娜塔丽打开手机,给我看了一段自己母亲的视频。在克拉科夫老城区Kontakt的音乐与舞蹈空间里,她的母亲穿上一身黑色的服装,弹奏钢琴。她身边围绕着即兴演奏与和声的人群,以及众多举起手机拍摄的观众,俨然是一个优雅的明星。她用音乐的方式,在为自己的国家募捐。

我惊讶极了,因为我此前去过Kontakt这个空间,也目睹过它举办的募款活动。

克拉科夫老城区有数不清的酒吧、Live House、音乐或舞蹈空间。在这场唇亡齿寒的战争中,本地的老板、艺术家和乐队都在举行各种声援活动。最初,我以为那些只是象征性的活动。

但另一个在克拉科夫生活了十七年的乌克兰艺术家,维塔利(Vitaliy)告诉我,他这一个月以来,用音乐为乌克兰募款,然后将其捐赠给相关组织和机构。这些钱不是用来为难民购买衣物,而是直接用于战斗,它们将用于为乌克兰抵抗军购买防弹衣和无人机武器。他每周都会在Kontakt弹奏钢琴、吹奏萨克斯,而娜塔丽六十岁的母亲,居然在做同样的事情。她有生以来第一次,开始做一个行动者和反抗者。

天色逐渐暗淡下去,告别时,我问娜塔丽,什么时候可以听她分享更多的现实与历史。娜塔丽叹了口气,说自己这个周五,就要和母亲搬离现在暂住的地方。比起狄安娜和斯维特拉娜,娜塔丽和她的母亲显然没那么幸运,她尚没找到新的住所。并且,她可能会在这个周末“深入更远的欧洲”,去柏林的某个酒吧,面试一份酒保的工作。

“所以现在,我要先安顿好我的妈妈。我可以更加自由地走动,深入欧洲对我是容易的,她留在克拉科夫会更好。”娜塔丽冷静地说。

告别后,我看到她有些落寞的背影,想到自己在欧洲某城逗留的时间以月计算,而娜塔丽和母亲则以周计算。这样的处境下,她们竟然还在力所能及地行动,和狄安娜母女一样,过着一种双重的流亡生活:那不止关乎在流亡之地重建生活,也关乎着回归家园的行动,这是莫大的启发和希望。

独自回到住所的路上,我想起娜塔丽的聊天记录,不再觉得那只关乎愤怒和创伤,反而突然觉得那是鼓舞人心的宣言。我决定按照她的“指导”,把这句话写下来。“乌克兰人需要武器,乌克兰人需要回家”。

历史的河流

只是网络上的娜塔丽,依然愤怒而悲伤。

因为她在找新住所和面试新工作,我不忍再打扰她,只经常查看她在社交网络上的踪迹。除了转发新闻、评论和呼吁在克拉科夫的支援行动,她很多时候在深夜发贴,那时候她不再是一个社运战士。那些独特的贴子由词汇、短语、一句话组成,如跳跃的梦境或悲恸的絮语。

“我会走的。我检查一下房子。谢天谢地你离开了。爸爸会走的。娜塔丽,只需要一年。安排好你的生活,我很快会离开的。你之后会遇见一个傻子吗?我们待在地下室里,他说他去端杯茶。”

“噢!你在克拉科夫,一定要去奥斯维辛,我对那里印象深刻。谢谢你,我想这不是现在能帮助我的事情。请你不要回来,我刚刚将我的老婆疏散出来!我爱奥斯维辛,我的奶奶埋葬在那里。不,不是进了熔炉,她安葬在那里的坟墓。”

“我们穿越了敖德萨。我今天失去了我的女朋友。这里有一份工作机会,可以谋生。她对我说,女人不应该有攻击性,所有的战争都是为了女人。女人微笑,然后活下去。”

“我对她说,在马里乌波尔就有这样一个女人。她没有攻击性。士兵们来了。在孩子面前……她死于双腿之间的伤口。然后她变成一个红点,像一朵罂粟花。”

我能感同身受她的悲伤,当你拥有远离故土的自由躯体,却遥视家园不断发生人道惨剧的时候。

这之后,我们偶尔在网络上聊上两句,交流一些各自国家的近况,有时候,我表达对时局所感到的压抑,她甚至还会鼓励我,“生命很美好!振作起来!”我实在没资格在她面前诉说不幸。但也许正是因为这样,她对我开始有更多信任。

我得知娜塔丽此前的学习和工作。她在基辅理工学院学习语言学,曾在商店做销售员,后来考取了推拿资格证,成为一名推拿理疗师。二零一九年时,她在基辅开了一家推拿店,名字有点虚张声势,“Massage in Megapolice”,终于成为自己的老板。她的推拿店有自己的脸书专页,最后一条更新是在二月二十一日,战争爆发的三天以前。那天她上传了一张基辅的彩虹,“已迫不及待期待基辅春天的旅行季!”

不久后,复活节就要到来。

俄军已放弃攻占基辅,转而将主要炮火对准马里乌波尔,血与火开始转移到这座亚速海旁的港口城市。恼怒的俄军在东部有更大优势,五十万人口的马里乌波尔被包围,一支只剩下数百人的部队,在巨大的亚速钢铁厂里坚守抵抗,战士们正在耗尽食物与弹药。那让我更理解,娜塔丽所说的“乌克兰人需要武器”到底意味着什么。

与此同时,我和在克拉科夫的两个年轻同学约定,复活节聚上一次。我随即想到娜塔丽,这个节日对她们来说尤为重要。我做不了什么,但至少能让她的复活节丰富一些。两位同学都是女孩,那应该会让娜塔丽感到舒服。

娜塔丽答应赴约。西班牙同学安妮(Ane)只有二十二岁,她天真可爱,在饭桌上,带来许多“全球北方”(Global North)人民才独享的奢侈纯真。那是我和娜塔丽都羡慕的品质,面对安妮的快乐,我们都被感染了。安妮带我们去老城的哈利波特酒吧,在选择特色鸡尾酒时,安妮选了“爱情”,我选了“真相”,娜塔丽选了“幸运”,这个下午成为四月里难得的欢愉。

只不过,当安妮她们走后,娜塔丽还是习惯把话题拉回沉重的时刻。娜塔丽告诉我,她后来没去柏林,因为那个酒吧的老板突然无缘由地取消了招聘面试,就像这次德国对乌克兰扭捏作态的军事支持一样。但好消息是,她找到了新地方,和母亲在旧犹太人街区教会找到了一间住所,这次,她们可以住到五月初。

复活节这天的午后开始转晴,娜塔丽提议去维斯瓦河旁,今天她有空跟我多聊聊乌克兰。我们走出老城中心,走过瓦维尔城堡,那是一栋巨大的哥特式建筑,这里曾是波兰王国的中心,现在它成为一座供游客观赏的博物馆。今天这里游人如织,前方就是贯穿克拉科夫的河流。

她一边抽着电子烟,一边问,“你来波兰一个多月,有什么觉得奇怪的吗?”

“如果我只是走在街上,没什么奇怪的。但是……禁止女性堕胎的法律,这让我惊讶。他们补贴流亡乌克兰人养育的小孩,另一方面,被强奸怀孕的乌克兰女人,却无法在波兰堕胎,这是巨大的矛盾……”

“我也猜到你会说这件事了”,娜塔丽顿了顿,“你知道,当一个国家开始管控人们的身体时,那就是危险的信号。”

“在乌克兰呢?”

“我们没有这些愚蠢的规定,乌克兰非常自由。”

她接着讲起自己和乌克兰的自由斗争史。

娜塔丽生于一九八五年,一年后的四月,切尔诺贝利核电站爆炸,那被很多人认为是苏联的掘墓时刻。因为核辐射不只杀死生活在普里皮亚季的核电站工人及居民,它扩散开来,也杀死党的官僚及其家庭,苏联在乌克兰人心尽失。

切尔诺贝利影响的,不仅是人与城市,也影响第聂伯河与北部森林。北部森林曾是在一九三零年代时,饥饿的乌克兰人躲避大饥荒的食物避难之地。那时,斯大林的集体农庄政策收走大部分乌克兰私人农庄的口粮,制造人为的饥荒与恐惧。大饥荒的集体记忆,恰恰也是东部乌克兰人反抗苏联的主要叙事。

娜塔丽对童年的生活印象模糊,最大的感受是生活的极度贫乏。因此,她印象最深的不是切尔诺贝利的后续灾害,而是“一直空空如也的商店”。一九九一年,当乌克兰议员列夫科·卢基扬年科(Levko Hryhorovych Lukianenko),这位在古拉格服刑时间最长的异见者,起草了《乌克兰独立宣言》,并在议会以出人意外的绝对优势通过后,乌克兰历史上第四次成为了独立国家,此时娜塔丽六岁。在她的记忆里,整个九十年代,基辅仍然看不到任何广告牌,城市主要由黑与白两种颜色组成。

两千年代后,她步入青年时代,乌克兰也经历了更大变化,自由与冲突,繁荣和腐败都在此时爆发。十九岁时,因为乌克兰大选舞弊,她走上街头,在基辅独立广场(Maidan Nezalezhnosti)参与抗议,这后来被称为第二次“玛伊当革命”(Maidan,意为“城市广场”;第一次,则是一九九零年的学生运动),或更为人熟知的“橙色革命”。

之后,时任总统库奇马(Leonid Kuchma)不得不同意宪法法院的决定,承认选举舞弊,乌克兰人在两个月内第三次走向投票站,最终尤先科(Viktor Yushchenko)战胜了亲俄的亚努科维奇(Viktor Viktorovych Yanukovych),乌克兰人获得了暂时的胜利。

大约十年后,在第三次“玛伊当革命”(Euromaidan)爆发时,二十九岁的娜塔丽也去到现场,她和那些年轻的学生站在一起,对他们说,“十年前,我就在这个广场上,像你们一样抗议、做志愿者、送咖啡,现在,你们这一代人还在做同样的事情。”此时的在任乌克兰总统,已经是亲俄的亚努科维奇。

尤先科执政期间,乌克兰和欧盟就签署“联系国协议”(Association Agreement)展开谈判,内容包括创建自由经济区和放宽对乌克兰公民的签证,一旦签署,这能巩固乌克兰的民主机制,反对派的权利能得到保障,欧盟标准将引入乌克兰,以制约国家权力和商业的勾连腐败。这份协议本来预计在二零一三年末的欧盟峰会上签署,但在俄罗斯的压力下,亚努科维奇最后拒绝了签署文件。

第三次“玛伊当革命”在此背景下爆发。

“和平的学生抗议一如既往地出现,那最初只是一场音乐和艺术的抵抗。而且我发现,那时的社会力量,已经变得比十年前更加丰富与强大。然后,他们下了命令,让我们清理掉这些人吧。防暴警察开始清扫抗议者,许多人被杀害,我的朋友在街上发了疯地逃命,跑遍整个街道,找地方躲起来。那太疯狂了”,娜塔丽回忆。

到二零一四年一月,这场抗议中被杀害的抗议者超过百人。众多乌克兰人被激怒,超过五十万人涌入独立广场,自由主义者和民族主义者竟然联合起来,这演变为一场关乎尊严的革命。最后,连议会也站到了总统的对立面,他们罢免亚努科维奇的职务,防暴警察撤出基辅市中心,丢盔卸甲的总统最后逃离了革命的基辅,和今天坚守基辅的泽连斯基形成鲜明对照。

之后,乌克兰人就迎来了俄罗斯的报复。二月底,俄罗斯派出匿名武装,夺取克里米亚议会控制权,切断乌克兰电视信号,封锁乌克兰报纸,操纵举行了一场独立“公投”。彼时的乌克兰新政府无法应付战争,克里米亚陷入被吞并的命运。

这一切,成为八年后今天的序章。

这些是新闻报道、期刊或学术著作都可以读到的内容。但娜塔丽还讲述了过去八年的另一面,那关于人们生存方式的改变。

许多乌克兰人从克里米亚、顿涅茨克等地区逃离,来到基辅。“许多艺术家、设计师、咖啡师来到了基辅,他们还带来了克里米亚餐厅、顿涅茨克餐厅,这是我们之前在基辅从没看到的。基辅在过去八年,也变得极为丰富多元。大型的国际公司开始不断到来,工作机会多了起来。巨大的内部移民在这八年展开,就像你们国家的人去到上海和广州一样。”

“然后再被这场战争打断了。你不觉得,这像是一场循环吗?”

“是的,一个循环,总是关于我们东边的那个邻居,但每次都有一点进步。积极点的话,这场战争是好事,是时候斩断一切了。斩断他们所有的自我中心,和从未停止的帝国主义。就像最近,他们的战舰被击沉一样,他们没法再造一艘出来”。

娜塔丽讲到莫斯科号在黑海的沉没时,忍俊不禁地笑了出来。那是不同于我们上次见面的表情。

娜塔丽回顾着她三十六年的乌克兰自由史,这些故事在我脑海中,和其他乌克兰人的故事相交汇聚着。复活节前的一天,另一个流亡的乌克兰人,卡罗琳娜给我讲了同一段时期的个人故事,那是乌克兰当代史的另一私人面向。

我在私下试图帮娜塔丽找房子时,遇见了卡罗琳娜。我找到此前租房的房屋中介,因为他们有民宿业务,并大量免费支援需要暂住的乌克兰人。而我此时却被告知,所有民宿都已人满为患,租房的价格也已高得难以承受。

卡罗琳娜则刚刚找到自己独居的公寓,月租九百美元。这对许多流亡的乌克兰人来说,价格已高到无法负担。但卡罗琳娜却咬咬牙,将房子租了下来。得知我做过记者,她主动想和我聊聊天。

在一个名为TAG的鸡尾酒吧里,卡罗琳娜说,她很羡慕我真正做过记者。她也学习新闻,却从未在基辅获得过机会,成为一名记者。

她祖上来自克里米亚,一九九一年出生时,一家人都住在基辅。卡罗琳娜讲起自己的奶奶,这个不幸的女人在二战期间出生,二十岁时进入国营家畜维生素营养药品厂,做工人,四十五岁时,就因常年暴露在有害物质下而身染疾病,被迫退休。卡罗琳娜从没见过自己的爷爷,因为这个男人常年做卡车司机,在切尔诺贝利爆炸的不久以后,就感染血癌,当年很快就死掉了。

而卡罗琳娜自己,她的童年时而幸运,时而不幸。

她的父亲曾在乌克兰军队负责软件研发,时移势易后,父亲下海成为软件开发商和个人电脑经销商。那时的卡罗琳娜是所有同学中,少数拥有个人电脑的人。小时候,卡罗琳娜和父亲、哥哥与姐姐抢着用同一台电脑玩游戏,度过了非常快乐的童年时光。

而始于二零零八,直到二零一年代都未终结的金融危机,彻底颠覆了这个家庭。他们失去了在基辅的房子,母亲因为巨大压力而患上癌症,在二零一二年去世。父亲移民去了美国,哥哥和姐姐离开了基辅,奶奶搬去了克里米亚,和叔叔与姑姑一块生活。卡罗琳娜最终成为这个家留在基辅的唯一一人。

她的学业被耽误,直到二零一三年才进入大学。而我和卡罗琳娜同年出生,二零一三年是我大学毕业的年份。但卡罗琳娜上大学后,如狄安娜一样,急需进入社会,所以她选择了不需要每天上课、只需要完成年度考试的大学模式。

她最初进入一份论文代写的公司,客户主要是来自美国的大学生,每月收入为五千格里夫纳(UAH,约等于一千一百人民币)。

“这种生意在乌克兰合法吗?”

“合法。这些年,那些所有欧洲严厉禁止的行业,都能在乌克兰找到容身之所。比如博彩业本身,在乌克兰很长时间都不合法,但博彩业的网络营销,却处于灰色地带。我学习新闻,最后给博彩业撰写营销文案,写搜索引擎优化(Search Engine Optimization)的东西。”

我想,这大概是娜塔丽所说的乌克兰自由的另一面。

卡罗琳娜大学毕业后,在基辅电视台无薪实习了两个月,但她最终未能获得一份职位,只好再做了许多不同的网络营销工作。

但也如娜塔丽告诉我的,经济确实在不断好转,来自国际公司的机会也在增多。卡罗琳娜就在新冠大流行爆发前,获得了一份美国知名网络安全公司的工作机会。她同样撰写内容,可不再是代写论文或博彩业营销,而是撰写安全软件进程、最新互联网病毒等技术“新闻”,她甚至给我看了自己的技术文章专栏。从某种意义上,她也兜兜转转实现了自己的“记者梦”。

更重要的,这些年她的收入暴涨超过十倍,目前她每月收入六万五千格里夫纳。那在战前的基辅,是相当体面的收入,这也让她可以在现在的克拉科夫,有余力租下每月九百美元的昂贵公寓。

比起宏大的历史和政治论述,如今我更偏爱这些他人的珍贵经历,那让我亲近且着迷:活到成年、谋得出路、参与革命、家庭变故,以及在异国安顿自身的日常,这些个人的飘零和斗争,已在剧变的现实中,变成了历史的河流。

恍惚间,我和娜塔丽站在维斯瓦河岸边已经好一会儿。我俩都望向河面,沉默半晌。太阳开始西沉,游船停泊,一群天鹅和鸭子在靠近岸边的河面上,不断把脖子钻进水里,彫啄来自游人投喂的面包屑和谷物。

娜塔丽望着缓慢的河流,怀念起基辅丰饶美好的土地。克列夏季克大街、独立广场、圣索非亚大教堂、国家歌剧院,她开始如数家珍。

以及最重要的,她说,“基辅除了有无数的湖泊,还有第聂伯河,那是比维斯瓦河更宽广的河流,就像博斯普鲁斯和伊斯坦布尔一样。”

“所有有河流经过的城市,都是很酷的。像你们中国人所说的,分开了‘阴阳’。上个冬天,就是今年一月,在第聂伯河旁,也有这样一群天鹅和鸭子飞了过来。”她接着就陷入了回忆。

“岸上的指示牌写着,不要用面包碎屑投喂它们,那对它们身体不好。附近的酒店就让游客们去领其他的食物。那天和今天好像。”

娜塔丽没有再说下去,只是将手揣进大衣的口袋里,耸耸肩,微微笑着,看向那个低矮的温和夕阳。

她描述着这残忍的浪漫,我不知如何回应。我只在许多年前,从基辅转机过数小时,从未见过她所描述的美丽。来欧洲以前,我读了《她来自马里乌波尔》和《敖德萨:一座梦想之城的创造和死亡》,琢磨着什么时候能去旅行。二月底,战争爆发的那天,我恍然意识到,我将再也无法看到这些城市原来的样子。

突然,一只绿鸭子从空中扑腾而下,在一堆白天鹅中掀起水花,我傻里傻气地惊呼一声,“看!鸭子冲了(rush in)进来!”

大概是Rush in和Russia发音有几分相似,娜塔丽笑得开心极了,她转过头拍拍我说,“放心,鸭子不会侵略。”

重返乌克兰

复活节后一周的某天课后,我在雅盖隆大学校园里,遇到社会学系的波兰教授,她有个复杂的名字,埃瓦·克扎克莱夫斯卡(Ewa Krzaklewska)。我们聊天时,她偶然说道,“我的一些乌克兰朋友在准备回去了。”

我好奇她们回去的原因。

“战争形势有了新的变化,她们在乌克兰,有自己的父母、兄弟姐妹,还有工作。没有人喜欢流亡,她们需要回家了”,克扎克莱夫斯卡教授说。

“我最近认识的乌克兰朋友,她也要回基辅,不过她不是因为工作或兄弟姐妹”,我说,“她是因为房东要她回去收东西。”

这个朋友就是卡罗琳娜。她本没必要回基辅。她的家人都不在基辅,她本来替美国公司工作,一直以来都是在家上班。但最近,她收到了来自房东的消息,“这个房子如果你不续租的话,就来把你所有的东西拿走吧,否则我就扔了”。

卡罗琳娜发信息讲起这件事时,我只觉得荒诞好笑,“都什么时候了,他难道还想着现在把房子租给别人吗?”

“总之,我必须这周回去,我有些东西不能丢。”

“你一路小心,平安回来,到时我请你喝东西。”

我仍然为卡罗琳娜选择回去感到紧张,但看新闻,又觉得回到基辅是可能的选项。四月将尽,你能明显感到某种末世感的消失。尽管马里乌波尔还处在极大危机中,但情况已经很不一样了。

比如某天在乌克兰领事馆里,你还能看到许多办理护照的人、难受和沉默的人,但和她们聊天已不像最初时那样让人紧张不安,担心她们仍处于巨大创伤中。狄安娜和斯维特拉娜曾办理过的PESEL和救助金,领事馆里的一位母亲明确说,自己不需要这些,“我现在也在远程工作,我有收入”。有的人也同样正在准备回家。

比如某天在为乌克兰人搭建的捐赠衣物“免费商场”里,你能看到年轻的母亲在一旁试穿春夏款式的衣服,挑选高跟鞋,孩子们在儿童角玩闹成一片。作为志愿者在一旁,你会感到这里是一个另类的优衣库和幼儿园。

三月以来,我每一两周都做一次志愿者,人们逐渐不再如最初那般,遭逢丧乱,不知前路。我想起最初在旧火车站避难所,那时遇到的乌克兰流亡者,她们睡在地上,在临时搭建的帐篷里,胡乱翻找捐赠物,蓬头垢面地生存。现在她们许多人拥有生活——一种艰难但试图如常的生活。

卡罗琳娜很快就平安回到了克拉科夫。

她告诉我,上次来克拉科夫,她搭上一位熟人的汽车,排队装满一桶桶的汽油,花了四五天时间,惊惶逃窜。这一次,尽管有五条铁路线已被俄军炸毁,在其中一个车站,她甚至苦等了五个小时,却也只用了一整天时间,便穿越关口,来到同样的城市。在波兰与乌克兰的边境,她看到两边穿越排队的人几乎同样多。

她还带回来在基辅拍摄的最新照片、视频和她亲眼所见的一切。我们再次去到TAG鸡尾酒吧,她给我看被炸毁的教堂和楼房,以及它们曾经的模样。

卡罗琳娜也走在第聂伯河旁,街道上有基辅人正在散步、遛狗;商店、咖啡馆重新开了门;电车和地铁,也同时行驶在这座城市的地上与地下。她租的房子就在第聂伯河旁,二月二十四日,她凌晨醒来,发现附近几十公里的机场被炸毁,极度担心河上的桥也会被摧毁,那样她就无路可走,惊恐极了。而现在,房东的房子也幸运地完好保存下来。

“你学新闻,应该把你告诉我的这些都写出来,或者发到社交媒体,告诉所有人。”

“我们仍然不知道战争何时结束,我很害怕,这又是一场幻觉。”

“不,不,这是你们所有人,都在抵抗毁灭者的信号。最开始,人们以为你们两天就会被击溃,普京认为你们是不应该存在的国家,你们让全世界刮目相看。你们在重建生活,这是非常、非常重要的信号”,我激动地说,拿我所见到的、所经历的一切,对卡罗琳娜举例。

我很少像这样为他国人高兴。我感到,她们越是在流亡时,从云端去坚守国内的岗位和学业,在异国参与募捐和抗议,又在异国融入当地社群,她们越是践行这双重的流亡,像一个正常而勇敢的公民那样生活,就离重返之日越近。卡罗琳娜不应该羡慕我,相反,我应该羡慕她。

很多人有类似的心情。

安娜就给我发来信息,她说自己刚刚才知道,原来狄安娜还在卢茨克那个她印象中的小村镇时,就已担任平面模特,去过大城市,参加过时装秀,还有自己的社交媒体推广专页。现在,她已在克拉科夫接到新的广告业务。她发来狄安娜的社交媒体,我迅速关注了。

最新的照片,是在克拉科夫的一片白玉兰花树林里。狄安娜站在树下,穿着和玉兰花色彩相近的淡色连衣裙,手捧花朵。她很快察觉到有新的关注者,向我申请了“互相关注”。我只简单介绍了自己,她很快回复,“我记得你!谢谢你对我们的支持。”

大概我和安娜,都小瞧了这个十六岁的少女。她说英语,知道我是记者。我突然想到,在她不断默默经过我和安娜身边的那个下午,也许那不是个羞怯的小镇少女。她也有可能只是来来回回,想听听我们谈论的一切。我问安娜,她们最近相处得如何,安娜回复道,“我必须得说,她俩已经完全自给自足了。”

娜塔丽最近也在社交网络上,把愤怒的头像改为了自拍。之前,照片中的她满脸愠怒,背后是一面蓝黄色的巨大国旗,如同一个赴死的战士。现在,照片里的她眼神温柔,微微含笑,一只手撩起头发,只在下面加了个小小的乌克兰图标。此外,她的推拿店专页,也久违地重新更新了。在最新的推文中,她向顾客介绍如何在战争中保持身心健康。

她写了一长段煽情的文字,那和她之前的悲恸絮语判若两人。文字大意是说,“每个人,工程师、程序员、歌唱家、设计师、指挥家、面包师、艺术家……当然,还有军人,我们在重塑国家,由自由的、健康的人组成的国家,一切都在变新,就是这个时候。”

再让我重新回到这个卡罗琳娜平安返回的夜晚吧。我好奇地问卡罗琳娜,“这些年,你能去克里米亚看望奶奶吗?”

“不,我不能入境。而且,我的叔叔和姑姑,现在还看着俄罗斯电视台炮制的假新闻、漏洞百出的假视频,认定泽连斯基是个吸毒的瘾君子。所以我也不想去,我和奶奶打视频电话”,卡罗琳娜无奈摇摇头。

“他们看不到其他新闻吗?”

“他们只能看俄罗斯的电视台和报纸。”

“那你奶奶赞同他们吗?”

“奶奶经历了那么多事情。奶奶什么都知道。”