「巴瓦肖公社」第4期:時代革命

分享人:

L.K:香港人,「雨傘運動」、「魚蛋革命」、「反送中運動」親歷者。巴黎香港電影節(FESTIVAL DU FILM HONGKONGAIS DE PARIS)策展團隊成員。

蔣不:反賊,情境主義者,拍過紀錄片,開過出租車,進過派出所,主業搞革命,有時搞藝術。

J.B.:安那其主義者。

蔣不:先談談片子,作為立場,我支持香港人的抗爭;但作為紀錄片來說,我覺得《時代革命》,包括之前的《佔領立法會》和《理大圍城》拍攝得都不夠好,僅僅是事件的羅列,缺乏進一步地思辨,這樣就只剩下立場,看起來像另一個版本的《新聞聯播》。同樣是討論政治事件的紀錄片,我個人覺得《殺戮演繹》(The Act of Killing)就處理得更好,導演讓親歷者重演當年的場景,我們看到這些施暴者不僅沒有被懲罰,甚至沒有反思並引以為豪,這樣觀眾不僅可以批判事件、批判暴力,也可以更進一步理解暴力的起源,苦難並不會只在特定時間特定地點出現,人類的歷史只會一次次重演。當然我也理解現實可能過於強烈,當「現實」還沒有成為「歷史」時,我們可能缺乏一種間離的視角去保持距離,但法國拍攝黃馬甲運動的紀錄片《Un pays qui se tient sage》也做得更好,它的敵人,或者說它的反方不是一個虛構的假想敵,而是一個有血有肉的敵人。對比而言,《時代革命》就像某種並沒有提供額外信息的Facebook直播集錦做成的宣傳片。當然我還是支持香港人和中國人的抗爭,希望在之後的抗爭中能做出更好的紀錄片。

L.K:我也並不太喜歡這個片子,《時代革命》很多畫面都不是周冠威拍攝的,集合了非常多的前線媒體的素材,包括立場新聞,甚至是香港無線電視的記者偷偷提供的素材,有很多記者朋友在前線拍攝的影片都直接給了《時代革命》劇組。正因為如此,大家對《時代革命》有著特別的期待,我蠻同意蔣不的觀點,它為了講這個故事,把很多關鍵的東西都miss掉。

作為在場的親歷者,《時代革命》把整個運動變成年輕人的運動,即使片中出現的陳伯也是說「要保護年輕人」,其實前線的示威者其實不只有年輕人。2019年是一個所有年齡層和階層都參與進來的運動,不同的人在做不同的事情。

《時代革命》也沒有把831事件講得很清楚,真正的版本其實是,那時候在中環有示威,基本上那個時候示威是每一天都有的,當港島的示威被驅散,人們就會去九龍之類的地方,太子和旺角在中央,像巴黎的châtelet,不論你去哪裡都會經過。的確會有示威者去太子站,或是轉場經過,但也有更多人只是下班回家。太子站有兩層平台,4列列車,底層平台的其中一條列車,其中有一名親政府的中年男子,和拿著雨傘穿黑衣的人打,儘管後來聲援、幫助黑衣人罵回去的確實是示威者,但當時和他吵起來的黑衣人是否是示威者很難說。之前有一次我在火車站差點被推下鐵軌,對方說「你這種人就是擾亂香港!」當時我個人並沒有去遊行,我在劇場工作,劇場的後台穿黑衣很常見。有一些穿黑裙、黑西裝的白領上下班也會被攻擊,那時的矛盾是相當誇張的。

有一部分的香港抗爭者會說,「都是藍絲在挑事情,他們收了錢。」我個人對此有保留意見,因為雙方之間的成見很深,矛盾很劇烈,不論何時都可能會擦槍走火。831他們吵架、推搡,有人按了緊急求助鈴,通知了車長,於是車長報警。但這原本只是三到四個人的紛爭,為什麼會有這麼多的警察衝進太子站?我當時並不在現場,但有住在附近的朋友在現場,地鐵沒有關門,警察來打人,他們被擠在樓梯上,上面的警察要他們下去,下面的警察要他們快點上去,他們一群人被夾在樓梯上面,警察用警棍和胡椒噴霧驅趕,差點有人踩人的事件發生。我們在影片中看到的大部分鏡頭都是車廂內的狀況。後來的記者會上,警察的發言人說,警察訓練有素,可以在短時間內分辨要攻擊的人是否是示威者,這在操作層面是完全不可能的事件,示威者也不一定穿黑衣,穿黑衣的也不一定是示威者。這件事發生後市民對警察的信任完全就變成了負數,雙方的立場更為分裂。

片中還提到周梓樂死於警暴,但其實影片也沒有仔細描述這件事的來龍去脈。當時經歷了721元朗,警察和市民的關係已經非常差,香港人對警察的信任幾乎已經歸零,當然831警察衝進太子站打人後已經不止是歸零,有些市民已經很恨警察。香港有新界、九龍和港島區,港島區比較貴一點,九龍區比較生活,旺角、尖沙咀都在九龍,那時候的「黎明行動」,就是早上堵路。我不同意「黎明行動」是為了周梓樂,因為抗爭者也沒有領導,有人想出一個idea,這個事情可能就有人推進,沒有一個人或是一個組織去帶。「黎明行動」是有一群人希望大家罷工,所以用堵路的方式強迫人們去罷工,所以這件事和周梓樂的關係沒有影片描述得這麼直接。所以《時代革命》給我的感受就是故事只是導演為了把自己手中的素材湊起來,但對於親歷者來說,很多細節實際上特別不合理,故事被簡單化了,實際上的狀況是多線的。

一、2019年反送中運動口號的變遷/L.K

「五大訴求,缺一不可」

2019年之前的運動,大部分人都沒有想反共產黨,反對的是國民教育或者某個關於房屋的政策,哪怕是雨傘運動也是在反對普選制度——北京給我們一個所謂的普選,但候選人是他們指定的。2019年一開始也是這樣,一開始的口號是撤回惡法,林鄭下台,大部分走出來的人都不是為了反共,只是為了撤回反送中條例,後來一百萬人站出來都沒有回應,大家也不明白為什麼要把台灣一宗命案硬塞到我們身上。6月12日的時候,面對和平示威,警察開始使用催淚彈,當然現在我們看肯定是小case,只有幾十顆一百顆催淚彈,但對當時的我們來說這個數量已經很多了,雨傘運動不過是三四十顆而已。而且當時警方有逮捕一些人,並控告他們為「暴動罪」,「暴動罪」在香港的最高刑罰是十年監禁,但警察又說那一天不是暴動,所以在一個不是暴動的現場,如何被控告「暴動罪」?運動剛開始時中央政府並沒有插手太多,我個人認為習近平也許不覺得事情會變得越來越大。

慢慢地引申出五大訴求——第一個訴求是要成立獨立的調查小組,調查當天的警暴,後來因為警暴越來越普遍,所以訴求慢慢變為解散警隊;取消暴動定性,撤回示威者控罪,其實是為了那些被抓的抗爭者;撤回逃犯條例;實施「真普選」。如果我們沒有真普選,這樣的訴求一個都不會被滿足,所以大家要求真普選,大家在現場和網絡上不斷地討論,五大訴求就是這樣慢慢聊出來的。當時如果你在示威時說「天滅中共」,或者目標對準政府、政權,會被其它示威者阻止的。後來一百萬人站出來都沒有結果,才有了衝擊立法會,立法會本來應該是把關的,拒絕通過一些不利於民的法案。衝擊立法會之後,中國政府就開始做一些事情,比如香港街頭開始出現一些不會講廣東話、不認識路的警察。本來大家也知道香港政府沒有任何的話語權,這次大家發現香港政府裝都懶得裝,它們不用對我們負任何責任,所以大家的目標也就越來越針對中共。

「光復香港,時代革命」

的確2014年雨傘運動已經開始有示威者開始提「香港獨立」,但即使如此,2019年運動開始2-3個月後,那時的口號也沒有「香港獨立」,那時的口號是「光復香港,時代革命」。這個口號其實來自於梁天琦,「光復香港」和「時代革命」其實是兩個時間點創作出來的,重點在於哪怕是梁天琦本人也沒有辦法認真解釋什麼是「光復香港」,「光復香港」其實一開始是「光復上水」,上水靠近中國邊境,有很多的走私客,旺角彌敦道很短的一條街你可以數出來5家珠寶行,7家藥店,藥店不是在賣藥,而是在賣奶粉,我們的普通生活已經被影響到。上水是走私客直接批貨的地方,這種情況在上水更誇張,有時我們看到走私冰鮮肉,血水都會從行李箱流出來,內地很多人來買金、買珠寶,所以大部分的店鋪都變成了金店、珠寶店。於是有一些本土派開始入駐這個地方,所以有了「光復上水」。「光復上水」其實也不是要顛覆政權,更多是希望上水變成原來的樣子,上水本來是一個年輕的市鎮,有很多年輕的情侶、家庭居住在那邊。「光復」對於很多人來說只是希望一個地區回到他們心中比較「光明」的時代。梁天琦是從那一群人中來的,2015年他在競選區議員時提出,不僅要「光復上水」,也要「光復香港」 。「時代革命」就更有趣,「革命」其實也有著多種解釋,林鄭月娥也會提「公廁革命」,「革命」本身也是個廉價的詞。每個人對「革命」都有著不同的想象,每個時代都有每個時代的革命,梁天琦因為2016年的「魚蛋革命」被捕。

「革命」是外國人講的,我當時在場沒有看到革命呀, 只是看到一群人想燒車但不知道要怎麼燒,他們把報紙點著,踢到車底下,但這樣並不會爆炸。我也看到警察舉著和他身高差不多的盾牌,前面的警察在和示威者吵架,後面的警察也在往前推,業餘對業餘,有些警察因為重心不穩倒下來,這些畫面被媒體拍下來,有些人就會說示威者是多麼暴力,攻擊警察,但其實沒有欸,怎麼可能示威者攻擊警察,警察卻向示威者的方向倒?他們只是被後面的警察推搡,失去平衡而已。叫「革命」其實有點太誇張,事實上,在起衝突前,梁天琦和黃台仰其實已經離開了,但是走之前,他們是唯一一個拿著擴音器喊包括「光復香港」之類的口號的人,所以當事件被定義為「暴動」時,他們就被控「暴動罪」,黃台仰立馬去了德國,變成香港的第一批政治難民;梁天琦被捕,2019年整個運動時,梁天琦都在監獄中服刑。香港二十歲左右的年輕人很喜歡梁天琦,所以就延用了「光復香港,時代革命」這個口號,而這個口號實際上很Free,每個人講這個口號都有自己的指代,有的人要求的是獨立;有的人要求的是回到一個光明的時代;有的人要求的是某種內心的革命,每個人都應該有自己的革命。

「香港獨立,唯一出路」

後來口號慢慢從「香港人加油,香港人撐住」變成「香港人報仇」,因為氾濫的警暴導致太多人受傷,「香港人報仇」這個口號大概是8月31日號有人開始講,但11月在理大的時候更多人開始講,最後口號慢慢變成「香港獨立,唯一出路」。

二、蔣不

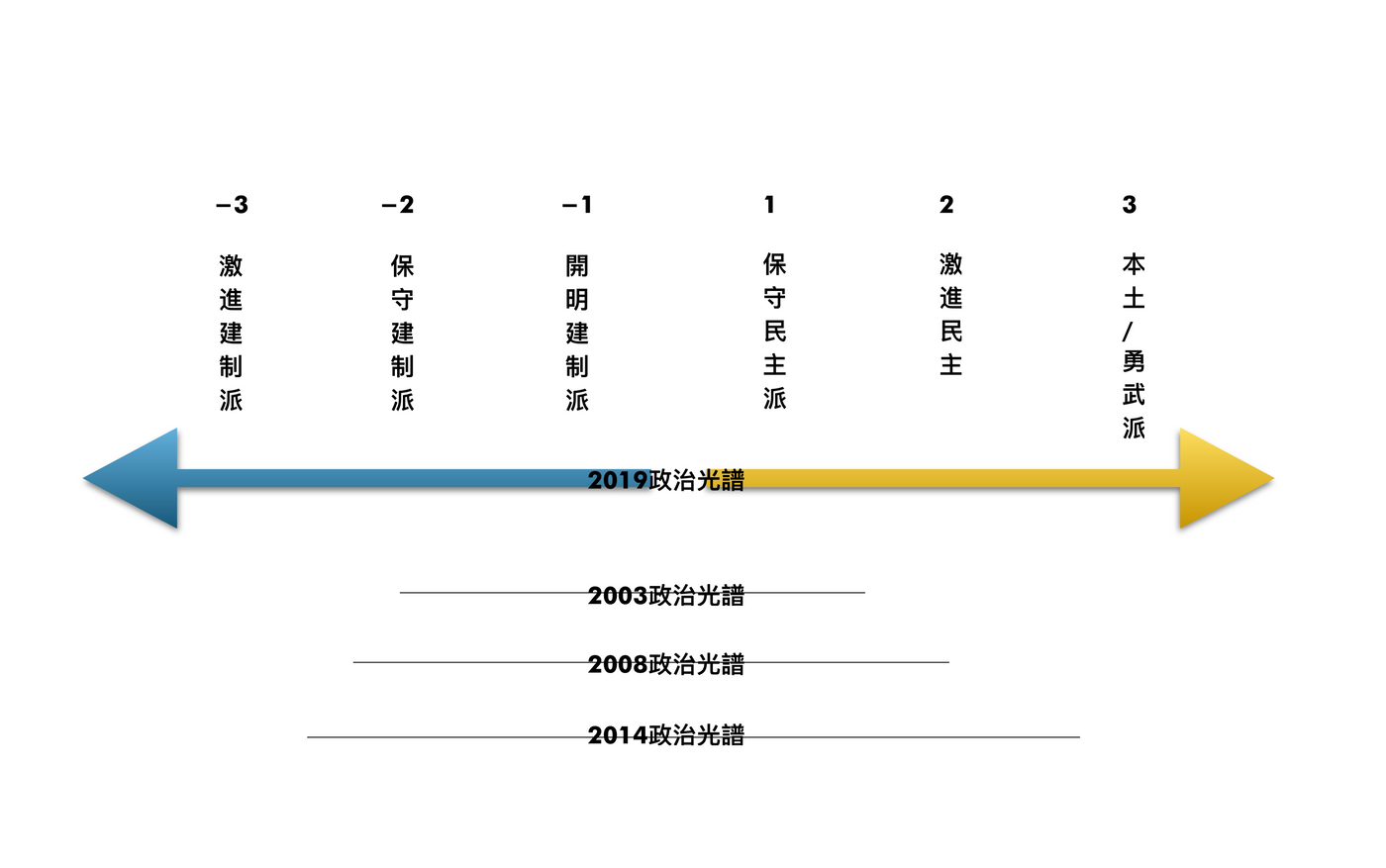

剛剛L.K從2019反送中運動口號的變遷談到香港社會的變化,我想從香港電影和反送中之前的社會談一談香港社會的變化,也算是為郭祭倩剛剛談到的2019年之前的情況做一補充,我們可以看到香港的政治光譜是如何一步步走向極化的。

1、香港電影折射出的社會認同/蔣不

其實香港電影是折射香港社會變遷的一面鏡子,香港人一直困惑於自己是英國人,中國人還是香港人,這種身份認同的焦慮最早體現在八十年代大量出現的鬼片和僵尸片中——僵尸究竟是人還是鬼?九十年代大量出現的賭片同樣迎合了人們的集體潛意識——如果循規蹈矩無法改變未來,何不試著「賭一把」來逆轉乾坤,以至於後世有論者說,2019年塵囂甚上的「攬炒」也發自賭片的濫觴。拍攝《賭聖》的周星馳同樣風靡九十年代,和巴斯特·基頓的喜劇形象類似,周星馳電影的主人公在第一幕通常都是愚者的形象,有著各種各樣身體或道德上的缺陷,在某個事件發生後,愚者被催化成英雄,拯救了世界,主人公往往以小博大,顛覆了某種權力,這未必是周星馳電影成功的原因,但至少在一定程度上消解了人們對未來的恐懼。97年政權移交前,周星馳、劉鎮偉交出的答卷是《回魂夜》,影片中所有住客都在等待,都在被「厲鬼回魂」的那個時刻折磨。

身份認同是幾十年來香港電影共同的母體,王家衛、杜琪峰等導演都用電影做出了自己的回答。而《無間道》是身份認同最直白的隱喻,甚至不是一個隱喻,而是一個明喻香港人身份錯亂的故事,警察內部有黑幫的臥底,黑幫內部有警察的臥底,耐人尋味是,《無間道》港版和中國版有著不同的結局。而《無間道3》本身也是2003年簽署CEPA(《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》)後第一部在中國上映的香港電影,2000年後,香港導演攜片北上,繼續拍攝本土電影的導演越來越少,所以合拍片的出現,對香港電影的影響要遠遠大於對中國電影的影響,進入中國市場,無疑就意味著自我閹割和審查。

隨著時間推移,政權移交後的身份焦慮,慢慢轉變成某種「末世焦慮」,這種末世焦慮的集大成者是2015年香港電影金像獎最佳電影《十年》。《十年》本身就是一個關於「香港覆滅」的故事,在多個世代的想象中用虛構的方式模擬了末日。一個自由的香港逐漸消失,取而代之的是一些令人如鯁在喉的現實。

比爾·尼克爾斯在第一版《紀錄片導論》中說,「所有電影都是紀錄片。」這句話可以從兩個維度理解,字面意思是在數字影像出現之前,所有的電影都是光透過鏡頭折射在菲林上,所有電影都是對片場的紀錄;更深一層的理解是,哪怕印度在2050年拍攝了一個載歌載舞的科幻片,影片中的服飾、設計、價值觀同樣也體現了2050年印度的思潮。上述我們提到的電影未必是香港電影人刻意創作的,但確實在一定程度上反映了香港社會的變遷。

2、香港政治光譜變遷/ 蔣不

在中共的官方宣傳系統中,2019香港反送中運動好像只有「暴徒」和「警察」,如果自己會自己翻墻查閱新聞,會發現香港其實有黃和藍,也有泛黃和泛藍,如果再看看高登連登或是電報的頻道,可能會發現本土派/勇武派/焦土派/攬炒派。

事實上,香港有法治有自由,但包括港英政府主政時期,香港從來都沒有民主、也缺少關於民主的教育,所以香港的政治光譜也沒有西方意義上的左右,而只有與中共的距離,換句話說,香港的政治光譜只有親共和反共。如果以絕對中立為原點,那親政府的可以分為,-1開明建制(田北俊),-2保守建制(葉劉淑儀),-3激進建制(何君堯、梁振英),也就是淺藍,藍,深藍;而民主派相應的是1保守民主(戴耀庭),2激進民主(梁國雄、黃之鋒),3本土派/勇武派(梁天琦、熱血公民),分別代表淺黃,黃和深黃。下面我試圖從97年政權移交,到2019年反送中前夕的香港政治光譜,分析香港的社會共識是如何一步步撕裂,進而走向極化的——比如在佔中運動中,溫和派的泛民(1)會被親北京的保守派(-2)視為製造動亂,而同時激進派(2)也不滿泛民過度小心謹慎的作風,泛民的困境實際上是光譜極化的困境。事實上,泛黃陣營內部的差異可能比黃藍之間的差異更大,就像當代藝術與當代藝術的差異,可能比當代藝術和傳統藝術的差異還大。

六七暴動後的七十年代,麥理浩爵士出任港督,上任第二年成立廉政公署,1972年推出《十年建屋》、1978年推出《居者有其屋》計劃。此時香港城市文化側重經濟活動,而市民與政治普遍疏離。

八十年代末期,150萬港人遊行聲援北京學生,香港人的政治冷感逐漸開始解凍。

九十年代末期,香港特區成立,換旗換督,儘管北京對香港事務也有涉足,但整體上還是在「一國兩制」的框架下運行,井水不犯河水。

轉折發生在2003年,金融風暴導致的經濟危機,和主權移交後多年的政治壓力在在《基本法》第二十三條的爭議下集中爆發,以上各種原因促成了2003年7月1日約50萬香港市民的「七一大遊行」。自此,對於香港市民而言,示威慢慢成為區議會、立法會之外的普遍政治參與方式;而對於北京來說,「七一遊行」讓中央重新開始收緊對港的寬鬆政策。彼時香港社會的政治光譜大概位於 -2 到1.5之間,遊行民眾的矛頭普遍指向時任特首董建華和保安局長葉劉淑怡,而非北京政府。泛民派最激進的代表是梁國雄,那還是一個在立法會門前叫罵、焚燒國旗就被列為最「激進」的年代。「長毛」在2004年首次入選立法會,在宣誓時故意斷續讀出誓詞——「效忠中華人民(停頓)共和國」——並在宣誓後添加了「權力歸於人民,人民萬歲、民主萬歲」的口號,2008年、2010年、2012年「長毛」均依此法宣誓。而2016年「長毛」依舊如法炮製,卻被香港政府提出司法覆核,後被褫奪立法會議員資格,縱向比對不難看出香港政治環境逐步惡化。

2008年是中港關係最大的轉折點,包括火炬傳遞、北京奧運在內的一系列事件,大大激發起香港人對「廣義中國人」(「中國人」+「既是中國人,又是香港人」)這個身份的認同。香港中文大學亞太研究所的調查結果顯示,2008年4月,即使在18-30歲的年輕人之間,其中也有高達41.5%的人認同自己「廣義中國人」的身份(而2014年這個數據僅為9.5%)。火炬在香港傳遞時也有一些反對的聲音,但整體上應者寥寥。512地震後香港政府撥款90億港幣,民間更是自發募捐130億港幣,數據顯示,95%的香港人曾經為地震捐款。

但高漲的愛國熱情和身份認同在2008年年末急轉直下,香港人發現在奧運的遮羞布下,中國的法治和言論狀況進一步惡化,《零八憲章》的發起人劉曉波更是因「煽動顛覆國家政權」為名重判18年;512地震背後顯露出的「豆腐渣」工程問題,同樣香港人的關注——一方面是起草《五一二學生檔案》,調查獨立校舍工程質量的譚作人因涉嫌「煽動顛覆國家政權」被拘留,一方面是香港發展局提交給立法會的報告中顯示,香港派駐技術員進行檢查的126個震後重建項目中,76個未達標,這在捐款240億的港人之中引起軒然大波。

如果說劉曉波和豆腐渣工程尚可隔岸觀火,三聚氰胺毒奶粉事件就愈發讓香港人感受到切膚之痛——香港共有5人因貨架上出現三聚氰胺超標的中國奶粉而受害,而中國對奶粉維權人士以「尋釁滋事」為由判刑的做法進一步引起了港人不滿。當然毒奶粉事件對於香港人的最大影響是,大量中國人開始搶購香港奶粉。此時此刻,香港的政治光譜大概是在-2.3到1.9之間。另一個佐證是,在利東街運動(2005)、天星碼頭(2006)與皇后碼頭保存運動(2007)、反高鐵運動(2008-2010)中,即使這些受害者是因中港融合的開發案所害,但抗爭中依然避免指責中國。即使是在最激進的反高鐵運動中,抗爭者也在強調他們支持與內地的整合,其僅僅反對的是高鐵選址的細節問題。

2012年習近平上任,梁振英出任特首,中聯辦高調介入香港事務。2012年9月出現「反國教運動」,政府有意在2012年推行國民身份認同的教育,而泛民派普遍認為這是「洗腦」。隨著中共對港政策調整,官方態度愈來愈強硬,政治環境愈來愈壓抑,香港民間的反對聲音也就越來越大。需要強調的是,即使在黃之鋒領導「反國教運動」時,也宣稱自己的身份認同是中國人。

2014年的「雨傘運動」是1997年主權移交後香港最大規模的公民抗命運動,約120萬人參與,被很多人認為是2019年「反送中」運動的前身。年8月31日,全國人大常委會通過《全國人民代表大會常務委員會關於香港特別行政區行政長官普選問題和2016年立法會產生辦法的決定》,不允許香港市民、政黨提名特首候選人;立法會保留比例代表制。人大的決議使香港市民感到強烈的不滿和深深的失望。9月22日,「香港專上學生聯會」和「學民思潮」發動罷課,罷課持續到9月26日,但所有訴求均被拒絕,於是活動升級為「重奪公民廣場」,兩天內警方多次鎮壓,使用警棍、胡椒噴霧,並總計投放87枚催淚彈(與之相對的是,2019年11月18日,警方圍攻理大一日,即投放催淚彈1458枚),使用武力清場,拘捕包括黃之鋒在內的12名活動人士。值得一提的是,雨傘運動前期,「和理非」依然是主要的聲音。即使在10月2日晚,梁振英拒再次拒絕學生訴求後,學聯依然採取溫和路線,提出一份措辭審慎的聲明——強調(一)「政改是唯一議題」(不堅持梁振英是否辭職);(二)「支持一國兩制的框架」(此次抗爭並非追求獨立);(三)「香港問題香港解決」(不會將抗議運動擴散至中國其它城市)。

彼時最激進的長毛梁國雄在「雨傘運動」後期已經被視為「保守派」、「和理非」的一員,香港政治光譜趨向兩極,撕裂加劇。「雨傘雨傘」後,香港四間大學通過公投退出學聯,學聯被視為「誤導」甚至「背叛」了運動。非常諷刺的是,儘管學聯長期以來一直試圖挑戰中共的獨裁,但學聯的解體並非來自親北京陣營的壓力,反而是許多參與運動的學生認為學聯不夠勇武,並沒有真正挑戰北京政府。「雨傘運動」中警方暴力和對「和理非」遊行效果的質疑催生出「勇武抗爭」的觀念,而多年的政治高壓和不斷激化的中港矛盾也使得比傳統泛民更激進的「本土派」開始登上政治舞台。熱血公民是典型的本土派群體,他們在運動後出版了《雨傘失敗錄》,鉅細靡遺地記錄了「左膠」在運動過程中所犯的罪行,認為「雨傘革命」失敗的原因不只是來自政權的壓制,也是因為「主流媒體的抹黑,還得面對飯民(泛民)、左膠、佔中三子,全方位地拖後腿。」而雨傘運動的活動人士同樣將熱血公民辯稱為「熱狗」,不少人認為熱血公民背後有北京的暗中協助,其目的是要製造泛黃陣營的內部衝突。此時香港的政治光譜大概是-2.5到2.5之間。

三、J.B

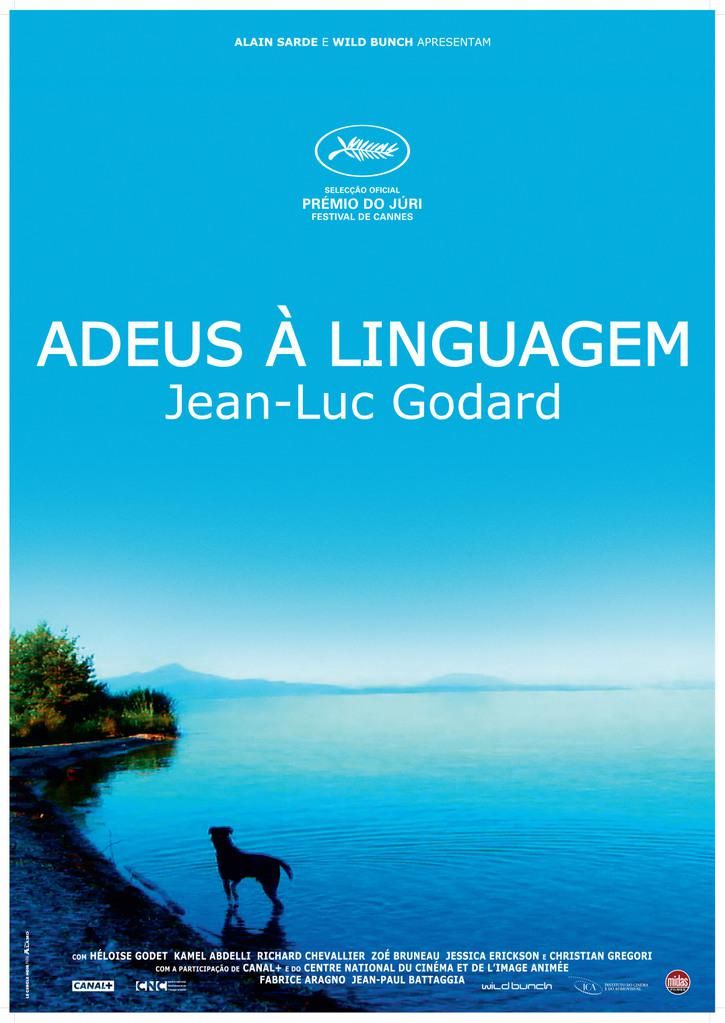

1、紀錄片有兩種拍法,第一種拍攝方法是傳統的,按時空的秩序拍攝並重新組裝,它試圖敘述發生過的現實。在這種方法論的指導下,蒙太奇是為了以更便利、更戲劇性的方式來產生單一意義。愛森斯坦有一種關於影像語言的辯證法,在蘇聯的官方意識形態下被解釋成一種革命的辯證法,服務於蘇聯的社會主義和現實主義意識形態宣傳。這種蒙太奇是要生產出更多的意義,試圖賦予工人階級以階級意識。1930年,愛森斯坦來過巴黎,在索邦開過講座,對蘇聯電影的方法論做了概括,當然後來這個講座因為太反動被官方關停。蒙太奇本質上製造的不是影像的連續性,而是影像的撕裂、鏡頭之間的衝突。紀錄片的第二種拍法就是用相互衝突的影像構成完整的影片,戈達爾《再見語言》中的分屏影像,其實很早就出現在遊戲中,但在影像中,戈達爾使用這種非常激烈的方式去重新組織素材,實際上為我們提供了第二種拍攝紀錄片的邏輯。

2、剛剛蔣不談到,「香港有自由,而無民主,歷來如此」。但實際上,不只是香港,英國也沒有,美國也沒有民主——這是大衛·格雷伯的觀點,我很仔細地讀過格雷伯的著作,我們可以看到,美國建國的《聯邦黨人文集》中,裡面其實沒有出現過民主這個詞,其中講的都是聯邦政府如何去壟斷權力,如何去管理廣大的土地,如何在政府的指導下進行一些國際性的商業貿易,如何對抗西班牙、英國和法國。

多數國家的政權在建立之初就是以壟斷權力、對抗外敵、平定內亂這樣的形式存在。所謂「自由」,是在新自由主義的框架下人們才談得比較多,而這個自由實際上不是「人的自由」,而是「資本流通」的自由,是美元霸權在全球暢通無阻的自由,個人自由可能只是資本運行的附屬品。所謂「民主」,現在我們可能覺得有投票權是民主,代議制是民主,英國最早出現在18世紀的英國,這是一種精英政治的產物,被推舉出來代表人民的都是貴族精英,或者說是資產階級,而平民是沒有真正的選舉權和其它各種各樣的政治權利的。美國人做了一件非常偉大的事,他們把代議制和民主結合起來,在冷戰時期為了對抗斯大林集權的意識形態,美國人把自己的體制標榜為民主,所以我們現在有了民主等價於代議制的觀點。

3、香港之前可以合法地遊行、示威,而現在可能不太能,或者說名義上可以,但實際上出於各種各樣的原因不能。作為中國人在面對這樣的事情時,我們會發現一個非常荒謬的情況——我們可能連上街的自由都沒有,除非你上街是去消費。但如果是有一群人在同一時間出現在同一地點,哪怕只是消費可能也會被警察盤問。在中國你連抗議也不行,上街也不行,哪怕只有一兩個人,立馬也會被盤問。某種程度上而言,學校、大學也是同樣一回事,學生可能對於學校的管理政策有一些不滿、提出一些意見,馬上就會被學校判定為有預謀、有組織、背後有勢力操縱的活動,立馬就會有公安機關介入。在某人的連任下,香港的未來離這個可能也不會太遠。在這樣一種情況下,我們還如何參與政治,如何參與民主?

《時代革命》中,我印象很深的一點是,當遊行的人群衝進立法會的時候,他們佔領了立法會,但立法會裡面是空的。最後有些人希望離開,有些人希望留下,留下的人認為這種佔領是有某種象征意義的,佔領一個權力的中心;離開的人認為佔領沒有太大意義。這恰恰說明了一個棘手的現實——我們所認為的權力中心,其實是空的,沒有一個對象讓我們去反抗、去打倒它。我們面對的是一整個系統,這個系統中有警察的暴力,有政府的暴力和虛假的立法過程。

我們知道現在最大的人道災難可能不在烏克蘭,而在中國,因為根據台灣媒體所說,中國有3.4億人處在封控之中。我有很多朋友都在上海,看到他們發佈的信息,包括警察焊死鐵門;在偏離市中心的地方,有些警察會用非常暴力的手段制服一個可能並沒有做什麼的市民。除了這些非常明顯的暴力以外,還有些像鐘南山、張文宏這樣的「醫學暴力」,他們打的是科學的旗號,但他們的「科學」是服務於國家的,張文宏可能是一個更極端的狀況,他可以讓你在這個大集中營中選擇一個看似更體面、更舒服的方式,僅此而已,但實際上他才是集中營中最壞的那個人,因為他提供了一個關於集中營虛假的幻象,「科學」變為了為官方站台。法國的情況又不一樣,法國有很多近乎反智主義的反疫苗人士,他們認為疫苗中有5G芯片,有各種各樣奇怪的東西。

說回中國,我認為中國的權貴資本主義是一種更有力、更高級的資本主義,它的資本是直接和權力結合在一起的。打個比方,如果政府要開發一塊地,資本家充當政府的執行人去招標,去強征一些民用的土地,在這個過程中,資本家可以向民眾借錢、向政府借錢,最終形成了一個讓很多人因為買房而背負債務的統治形式。當然在美國也有類似的情況,格雷伯在書中談到,很多街頭運動的參與者是女大學生,她們因為上不起大學而背負了非常多的學生債務,因為這些債務,她們不得不走上了性工作者/高級伴遊的道路。

大部分年輕人都要為房子而背負債務,而房子本身是一個金融衍生品——房子可能還未建造完成時就已經被出售。這種金融衍生品發展到最後就是恆大的破產,恆大的破產是因為它製造了海量的龐氏騙局,像恆大的電動汽車一樣是個空殼子,但打著生產電動汽車的名號,可以獲得政府的巨額投入,並且可以遊走在法律的邊緣非法集資。事實上,中國的整個金融行業都是龐氏騙局,只是有些泡沫暫時還沒有被戳破,國家機器還在勉強維持;中國的一些高新技術行業同樣也存在龐氏騙局,一些公司憑藉一些並不存在的虛假技術上市,或者贏得某些政策的扶持;關心中國足球的人會發現中國的足球產業也是龐氏騙局,中超在疫情的影響下也難以為繼;學術圈也是龐氏騙局,如果你在中國大陸做哲學研究,不是走向非常傳統保守的儒家,就是走向為國家站台的馬克思主義,再不就是搞一些假大空、沒有人聽得懂的哲學,假借哲學的名義,可以不斷吸納對這個體系充滿嚮往的年輕人,以一種近乎PUA的方式讓這些年輕人不得不留下——進去的第一課老師會告訴你,「你們非常糟糕,什麼都不懂,只有我們懂」,「但你們這麼差,我們還要留下你,因為我們有能力把你變成一個什麼都懂的人,你會變成一個懂古希臘語懂拉丁語,什麼都懂但唯獨不懂政治的人。」這也導致整個大學都處於某種「圈地自萌」的形態,大家關起門來閉門造車,碰到關鍵問題我們就迴避開,喊兩句正能量口號、賣賣萌就行了。國內的藝術產業至少藝術市場也是這樣,包括上海封城中非常具有象征意義的事件是,在徐匯濱江的的西岸美術館,當年馬克龍訪華親自簽署和蓬皮杜對口協議的西岸美術館,現在也變成了方艙醫院,現在西岸美術館關的不是藝術品,而是一些陽性病人,某種意義上而言,美術館和方艙醫院已經差不多了,只不過現在的美術館展示的是病毒,展示的是赤裸裸的國家權力。徹底撕碎了前些年上海曖昧的文化面紗——那種每個月大家會相約去高端美術館看展,很多從索邦學了藝術史之類的專業,回國騙錢,但說什麼他們都不懂的策展人的氛圍。

在暴力的過程中,這些金融體系得以建立,面對這樣的情況,我個人也認為上街並不現實,在你還沒上街時可能就會被抓起來,更好的方式可能是一種密謀的方式,大家都去入黨,都去當公務員,用我們這些人去替換掉原來的人。國家權力實際上是很虛弱的,很多事情事實上是依託資本家或者技術官僚執行的,而在執行的過程中,國家權力實際上已經被削弱了,在這樣的過程中,我們可以暗度陳倉,把國家權力替換掉。就像普京一樣,我們看到他事實上很虛弱,而且這種虛弱不僅是金融上、權力上的虛弱,而且可能還有身體上的虛弱,癌症和精神上的問題——統治者最終都出現這樣的問題——他自以為自己統治了一切,管理了一切,自己可以親手操辦一切,但活在這種不切實際的幻想中,最終只能導致他精神分裂。所以我覺得一種也許切實可行的方式就是大家都去當公務員,都去做技術官僚,從而替換掉這樣一個明面上還存在的體系。

在疫情期間很多國家的權力都不斷擴大,包括法國,實際上馬克龍的權力也在迅速擴大,他暗中解散了原來的科學委員會,替換成自己的人馬,用以論證疫苗的可行性。我們暫且不討論其中的科學問題,但主權以這樣十分暴力的形式直接干預。中國封城實際上也是捅破了這層窗戶紙,上海實際上是最大的集中營,徹底揭露了國家是怎樣一回事,其實我們離奴隸制並沒有太遠,我們離背上債務沒有太遠,我們離集中營沒有太遠。

巴瓦肖公社(la Commune de Pavachol)是一個基於巴黎、立足當下、討論藝術的中文線下沙龍。 我們認為沙龍不僅應該發生在左岸的客廳,也同樣應該發生在街道和現場,更應該發生在一切有火花的地方。

巴瓦肖公社下一期討論內容為「卡塞爾文獻展」與「威尼斯雙年展」,有興趣參與討論或提供討論空間的朋友歡迎與我們聯繫(Telegrame: @nousnesommesrien)