从今天起,不再忧国忧民

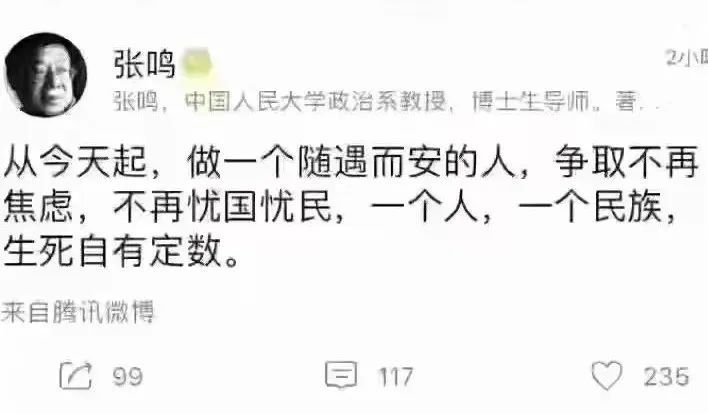

历史学者、人大教授张鸣曾感叹:“从今天起,做一个随遇而安的人,争取不再焦虑,不再忧国忧民,一个人,一个民族,生死自有定数。”

所谓“自有定数”透露着宿命论的气息,但也正因为“认命”了,所以才“不再焦虑”,得以“随遇而安”:无力、无助之下,放弃了主动性,反倒也让人如释重负了。

这话原本是他多年前说的,但最近却忽然又被许多人转发起来,它之所以能引起广泛的共鸣,恐怕也是因为顺应了自上海封城以来加速的社会心态变化:面对一个无法左右的巨大外部力量,过度关心徒增烦苦却无济于事,放下它,多关心具体的人,乃是唯一的出路。

对中国人,尤其是知识分子来说,这是一个痛苦的领悟。虽然儒家在现代社会早已是无所依附的“游魂”,但一代代中国人都被教导“家事国事天下事,事事关心”,所谓“天下事皆吾分内事”,那些只关心“小我”的人多多少少都是令人鄙夷不屑的——或许这就是为什么这幅著名的联语中,儒家士人几乎关心一切,却唯独没有自己的事。

2017年,作家阎连科在一次文学课上公开表示:像村上春树、门罗、卡佛等人的作品中都只关注一个微小群体在某种特定情况下的小问题,写写他们的小伤感、小温暖、小挫伤、小确幸,但却看不到整个国家、民族或人类面临的生存困境。他讥讽这是一类“苦咖啡文学”,格局太小,如果有一天村上春树也获得诺贝尔文学奖,“那就是我们长期崇敬的那些伟大作品的灾难”。

在当时,无疑阎连科的赞同者要多得多,毕竟像他这样的语调历来盛行。虽然“新文化史”有句名言“对理解1930年代,米老鼠可能比罗斯福更重要”,但在国内可没有这一说,据说做政治史的也会瞧不起做生活史的,觉得那都是一堆鸡毛蒜皮,家国大事才值得研究。

这种对宏大主题和叙事的偏好,与对小布尔乔亚的轻蔑、指点江山的豪情是内在一致的,都有一种西欧19世纪的味道,因而真正的问题其实并不在于这一新的范式转型是“灾难”,而是执着于旧范式,拒绝转型。

在第一次世界大战的废墟上,诸如伟大主题、伟大理念之类的“伟大”(greatness)概念,已遭到深深的质疑。只有在具体的人和微小的事物中,人们才能获得自我的救赎。宏大的世界坍塌了,但人们因此重新发现了自己身周围的小宇宙,隐秘、深入,但同样浩瀚,并且不可摧毁。

对经历过那个时代的人来说,这是精神世界版图的一场大地震。“小我”的生活不再仅仅是琐屑、贫瘠的,恰是对那个冷漠外部世界的避难所,构成一个纵深防御体系。

这并不是说现代人与社会割裂、隔绝,毕竟任何一个人都不可避免地被各种力量所形塑,其无孔不入的强度可能有甚于任何时代,但重要的是,那种向外开拓的激情,自此被一种立足于自身的反思所替代,也只有在这一基础上,个人主体性的意识才得以高涨。

在经历了两场惨烈的世界大战之后,精神分析心理学家Erich Fromm于1947年出版了《为自己的人》,他说现代文化的失败,并不在于“人们过份地关心他们的自身利益,而是在于他们并没有充分地关心他们真正的自身利益;并不在于他们太自私,而在于他们不爱自己”。

我得承认,虽然这本书我读过不止一次,但早年我并不理解这其中的深意,看起来这像是一些平常的“人生哲理”,甚至有几分说教意味。直到这两年读史阅世,我才体会到其中的沉痛:作为一个德裔犹太人,他可想看到了无数对人性尊严的任意践踏,人们追求的是虚假的自身利益——自以为符合自身利益,但其实并不是。

这些问题和思考并没有过时,相反,有可能是我们此前因为缺乏相应的经历和反思,从未真正理解。一百多年来的中国人,不管经历了多少苦难,看起来也没有过像欧洲人那样幻灭的深重精神危机,人们仍然被宏大所打动,这或许是因为,他们确实没有什么真正属于自己的生活。

看看我们的父母辈就知道,他们仿佛不属于自己,不是“为自己的人”,而是“为他人的人”——中国家长常说的一句话就是:“我都是为你好。”不错,他们的所作所为,是为了子女、祖先、集体、国家,唯独不是为了自己,仿佛那是难以启齿的。很多人都没管好自己的事,倒喜欢管别人家的事。

现在,在疫情的风暴下,人们被迫关心自己,关心柴米油盐,关心如何渡过难关,而那些宏大的事物,就算想管也管不了了,甚至你有可能赫然发现,自己都没资格关心。

有朋友和我说,以前他真的会被那些宏大叙事激起心潮澎湃,但在家被封了一两个月下来,再看到诸如宇航员上天落地之类的新闻,已经无动于衷,那和自己迫在眉睫的处境毫无关系,仿佛是发生在一个平行宇宙里的事件。

想开了,家国天下、家园乃至血脉,原先牵连到自己的种种宏大外在,转瞬间都不重要了,只剩下挣扎着过好每一天的自我。在我们这个习惯了“人我不分”的文化中,割舍这些,有着无尽的痛楚,因为对很多人来说,那些原本不是“身外之物”,而是血肉相连的。

前些天看杨紫琼主演的《瞬息全宇宙》,看得笑中带泪,虽然它毁誉参半,有些人觉得不知所云,但在我看来,它深刻地呈现了中国人家庭关系的后现代困境。那句台词“nothing matters”(什么都不重要了)在平淡中包含着伤心与顿悟:抛下它,就自由了。

有人写了一首《你好,混蛋》,诗中说,做你自己,放下父母、妻子、孩子,“让他们过自己想过的生活去吧”,“放下你自以为是的责任”,你会发现生活突然充满了可能,“你的世界每天都可以重新开始”。

这看起来像是矛盾修辞:人们被迫选择了自由,一种不自由带来的自由。有时,这不过是临时性的摇摆,就像林语堂曾说的,中国人在顺境时就怀抱儒家的天下之志,逆境时则退守道家的清静无为。确切地说,现在的那种“自由”也未必是西方意义上的“自由”(freedom),倒不如说是中国文化语境中的“解脱”。

不过,这一次可能会有点不一样,至少会有一部分人发现了自我,明白了哪些才是与自己切身相关的,哪些看看就好,哪些该管,哪些要放手。只有这样,才能看清楚人我分界,才能好好做自己,才能在我们自己身上克服这个时代。