想像邱吉爾在散步

真想不到,位於英國牛津郡胡士托鎮(Woodstock)的邱吉爾莊園(Blenheim Palace),最近竟成了我的「遠足據點」。

這裡其實是英國戰時首相邱吉爾(Wintston Churchill)的祖輩John Churchill(1650-1722)因戰功彪炳而獲女皇(Queen Anne)賜地興建的家族莊園。它也是全英唯一使用「Palace」作名字、但並不由皇室擁有或居住的「皇宮」。 邱吉爾莊園佔地二千一百英畝(一個香港維多利亞公園是四十七英畝),主建築群被偌大的湖泊、草地和古老樹木包裏著(其中有六十棵是中世紀橡樹)。綑著莊園的邊走一圈大約需要兩小時,無論長度和難度都跟香港家樂徑差不多,我這潺弱書生因而成了常客,不時過來輕鬆健行,鍛鍊體魄。

最初來這裡是因爲喜歡邱吉爾。邱吉爾是不折不扣的帝國主義者,然而二戰時帶領英國人奮戰的氣魄,教我由衷折服。應該就像今天我們都被烏克蘭總統澤連斯基深深折服是一樣道理吧。在情況極度惡劣之際,二人皆以非凡的領袖魅力和堅毅果敢,團結起全國人民。

早一兩年曾閱讀邱吉爾的《二次大戰回憶錄》(共有六卷,尚未讀完),當時甚為驚訝:一個運籌帷幄、領導作戰的政治人物,竟擁如此斐然文采!諾貝爾文學奬算是頒對了。後來才發現是自己太無知,搞錯了時間順序:邱吉爾年輕時已享文名,後來才因打敗納粹而以政治領袖之名留存青史。事實上,他的寫作和演講才華,助他寫出振奮人心的戰時演講辭,是燃起全英抗敵意志的重要因素。

語言,也是他的武器。喜歡寫作的人,很難不認同邱吉爾在歷史汪洋留下的文字,比很多全職作家更擲地有聲。

邱吉爾的演講辭亦早已成了英國「國粹」,象徵著英人某種精神面向。你可以想像,當澤連斯基今年三月在英國下議院視像演說,化用了邱吉爾著名的「We shall fight on the beaches / We shall never surrender」演辭時(Zelensky的版本:We will not give up, and we will not lose. We will fight to the end in the sea, in the air. We will fight for our land, whatever the costs. We will fight in the forests, in the fields, on the shores, in the streets.),會如何勾起英國人對戰爭的歷史記憶,感同身受烏克蘭人的苦況。

邱吉爾講過,他人生兩個重要「決定」都在莊園發生:to be borned and to marry。前者當然是說笑(算是邱式幽默?),但他確在莊園成功求婚,覓得妻子,地點就在湖邊一個避雨亭。其實如果邱吉爾沒有成為邱吉爾,Blenheim Palace只是又一個貴族景點,不會像現在擠滿慕名來看「邱吉爾的莊園」的人——雖然諷刺地,邱吉爾並沒做過這個莊園的真正主人。

十八世紀初,John Churchill因領軍打敗法國(戰事因西班牙皇室繼承權而起,他打勝仗之處就是德國的Blenheim),獲皇室封為第一代Marlborough公爵(1st Duke of Marlborough)和賜地建屋。當爵位傳至邱吉爾堂兄Charles Spencer-Churchil時,已是第九代。邱吉爾的父親不是長子,所以沒繼承爵位之權,但邱吉爾和他的爺爺(第七代Marlborough公爵)感情不錯。九代人,相距三百多年,而「莊園」就像一條紐帶,把他們緊密連繫。少年邱吉爾雖只偶然來莊園度假(他父母愛玩愛交際,不太理會邱吉爾兩兄弟),但早把John Churchill視作偶像,證據之一,是邱長大後曾在莊園努力翻查資料,為這位先人撰寫一部詳盡的傳記(書名是《Marlborough: His Life and Times》,全書共四卷,出版於1933至1938年)。邱吉爾的作戰才能,或也受其啟蒙。

莊園留下不少邱吉爾的生活痕跡,出生的房間、騎過的小馬、四十歲政壇失意後開始學習的風景油畫(「the Muse of painting came to my rescue」,他說)、一九四七年莊園開放日向八千人演講的盛況……這裡的邱吉爾展覽雖有刻意美化之嫌,但尚算細致有趣。不過最近幾次來都是為了看山光水影。

邱吉爾除了愛抽雪茄和泡澡,也喜歡散步。走在莊園的林中路上,我會想像當年的邱吉爾也是如此散步,如此看風景。這裡一切都很恢宏,放眼能望得很遠。尤其晴朗時,天空是澄碧透徹的藍,白雲玲瓏立體地浮突於前,青翠欲滴的草坡緩緩延伸向地平線盡頭,偶然點綴著一兩棵挺拔老樹。我活了四十多年,竟首次發現藍天是不應該用「畫布」來形容的;並非因為這二字太過陳腔,而是眼前所見根本不是二維平面,而是一種神秘的縱深感。在香港好像沒見過這樣深遽迷離的天。(或者有見過但沒心情深究。)就算沒有霧氣煙霞,香港藍也像啞了色、蒙了灰。當然那也是一種特有的美,不過卻是苦悶美。

外在環境是否必然影響一個人的思維層次,我不太清楚,但看著那英國藍,心胸的確立時開闊起來,思緒像被洗滌過一樣,會蹦出很多全新念頭。所謂地靈人傑,就是這個意思?

其實「遼闊感」是在英國這幾個月裡感受特別深的一重「環境文化震撼」。我居所附近有一大草地供人們踢足球,沒人踢球時我在草地隨意走著,寧靜、綠茵與藍天把我包圍,世界的一切瘋狂事好像都暫時停擺或被收起,腦袋忽然可以思考更廣遠的計劃或較複雜的問題。

或者邱吉爾就是「生活於遼闊莊園環境」的受益者。他很早便把自己的未來盤算透。

少時的他,成績麻麻,考了三次才考進Sandhurst皇家軍事學院。這個家世好但家境差的男孩(父親死時他才廿歲),知道未來必須靠自己,所以年紀輕輕已很有想法。他想從軍,而從軍是為了寫作,寫作是為了揚名,揚名是為了從政。他想步父親後塵,雖然他和父親關係極差。

邱吉爾軍校畢業後,借助母親在上流社會的人脈,很快獲得上戰場的機會,並以生動文筆撰寫戰場見聞,轉眼成了受歡迎的「戰地記者」,雖然起初他同時是一名軍人。而真正令他一炮而紅的,是第二次波耳戰爭(Second Boer War)。

波耳戰爭是一場明晃晃的資源掠奪戰。波耳人(Boer,居於南非的荷蘭、法國與德國白人移民後裔所形成的混合民族,擁有自己一套特別語言)幾百年來據有南非北部,但英國人覬覦波耳土地上的鑽石和黃金礦,所以不惜一切要把波耳人趕走。

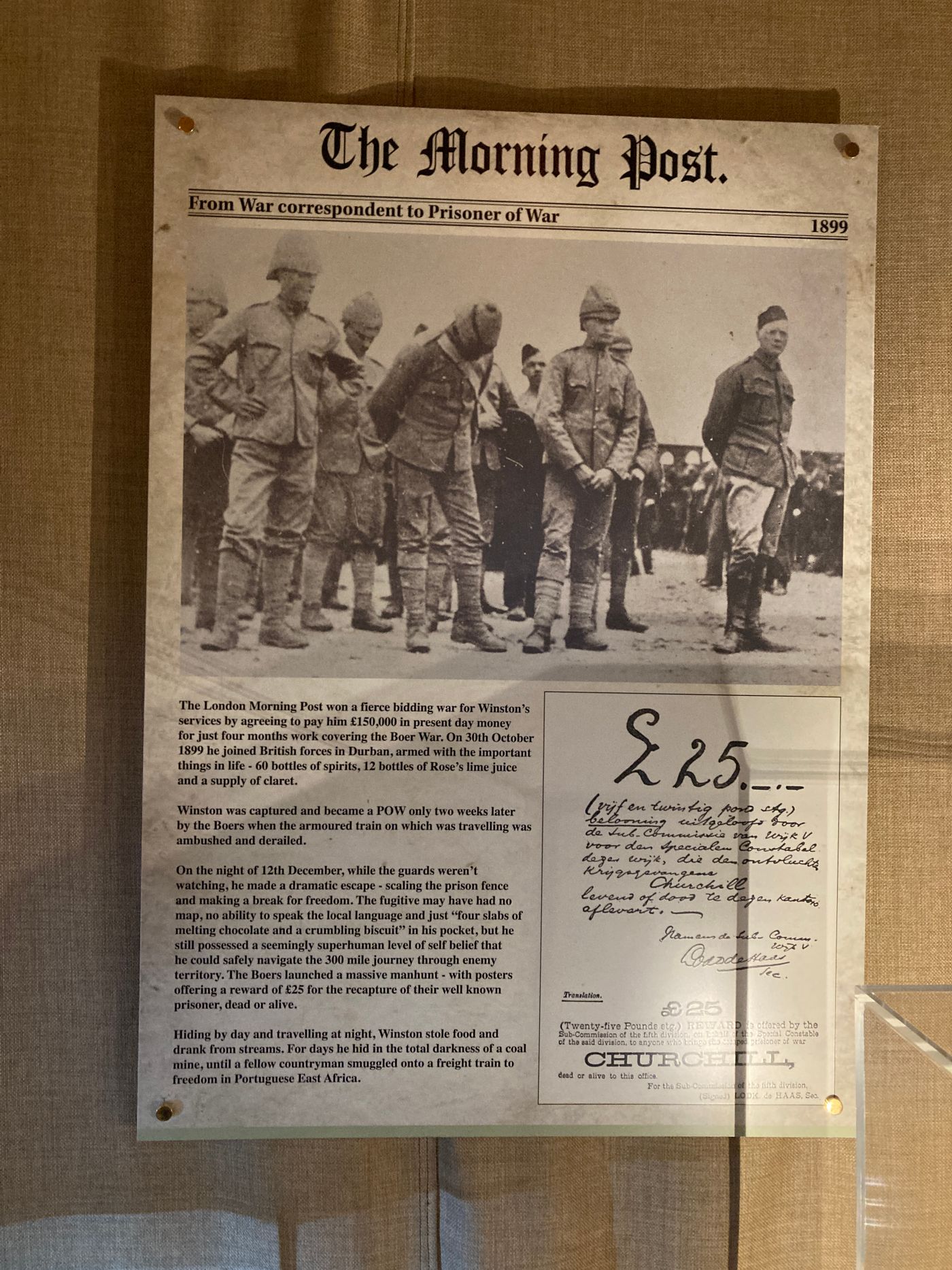

戰爭期間,邱以記者身份隨軍但不幸被擄,最後憑機智和幸運成功逃脫,回英後受到英雄式歡迎。當時邱吉爾是身價最高的自由身戰地記者(1899年倫敦《The Morning Post》是以相當於現今十五萬英鎊的薪水,聘請邱吉爾到南非作四個月戰地報道),事後他把驚險的逃脫過程寫成《The Boer War》一書,名氣更是高升,一年後即當選國會議員,改變了人生航道。

你可以看到,邱吉爾除了是帝國主義者還是個機會主義者。二十五歲開始從政,至六十四歲才登上戰時首相之位;如果不是二戰,不是納粹,他可能只是一名長期浮沉政海而不得志的政治家。邱吉爾不是一個有著道德光環的人,相反,他有機心、懂玩手段,必要時還非常心狠手辣。但這些特質恰恰成了他當戰時首相的「優點」。試問太老實如何和希魔較勁?在壞時代裡生存,需要擁有對付壞時代的某些能力。就像我們現在這個時代,也必須學習一些心計,一些盤算,才能避過潛伏著的危險。

五月底的英國陽光,烤得人暖洋洋。這天綑完邱吉爾莊園的邊,太陽仍高高掛著(這裡要到晚上九時半才正式入黑,令人經常忘記吃晚飯)。剛才我說「遼闊感」令人眼光遠大、思維清晰,不過一望無際加上和煦陽光卻又有種calming effect,使人容易放下戒備狀態,只想暖暖地烤著什麼也不想…… 所以有時也會掛念起香港的仄迫。香港無論是物理空間還是心靈空間都非常壓抑,但這種壓抑,卻會迫著你去做點什麼。

想起以前夏季在香港行山,我最討厭那令人揮汗如雨的濕悶天氣,現在卻犯賤地懷念起來。濕、悶、困、逼、熱、煩、燥、默,這些疊加起來構成了今天的香港,十分明顯,沒有一個是令人舒服的字眼。但或許距離真能生美?腦袋裡的nostalgia事物,總是鍍著金色光環。希望很快又能走在熱辣辣的香港太陽下,虛脫地走過一個又一個山頭。