我们可能生活在一个平庸的时代

这两天,关于人教社小学课本插图问题的风波席卷全网,不止一人来问我有什么看法。这本来没什么可讲的,无非是那些翻来覆去已经被说烂了的几个点,真正值得关注的并非事件本身,而是数亿人竟然目不转睛盯着这样一件小事。

当然,这么说很可能被视为一种令人不快的傲慢,毕竟对许多人来说,这可不是小事。然而,如果一份教材被使用了许多年都没人察觉这是多大的问题,那似乎至少表明,这其实是可大可小的一件事,只是取决于舆论如何定性。在我们的生活中,如果一件事的重要性突然上升到了常人无法理解的程度,那通常都不是什么好事。

我这么说,并不是为了给谁洗地。事实上,起初我以为这是一些人出于对乌合麒麟的反感,以其人之道还治其人之身,但很快就发现,在这场混战中,各路人马都汇聚了。

在此尤为值得注意的是,人们在争辩时提不出另一套话语。乌合麒麟虽然在辩解,但其实也含蓄地承认了画作的确低劣,而不是说“那不是丑化,只是另一种审美风格”。

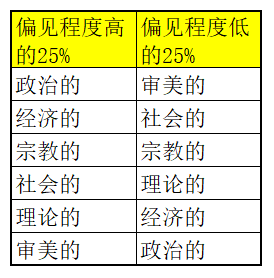

他这么反应并不令人意外。心理学家戈登·奥尔波特在《偏见的本质》中曾引述一项研究,让被试的美国大学生对六大价值观进行排序,结果发现偏见程度最高的25%人群将“政治的”排在最高,而“审美的”排在最低,而个性最宽容、偏见程度最低的那25%则恰恰相反。

他的结论是:“政治性(political)价值观意味着对权力的兴趣;这意味着人们习惯于从等级、控制、支配和地位的角度来看待日常生活中的事务。有些东西被认为比其他东西更高、更好、更有价值。”相比起来,对审美(aesthetic)价值观的偏好代表着对特殊性(particularity)的兴趣,意味着生活中的所有事件都作为其本身而被欣赏。

这正是我们当下的论战中所看到的,人们看似在争论那些插画是美是丑,但这表面上的审美话语,其实也被政治渗透了,因为“丑化”被视为一种有着不可告人的动机。诡异的是,虽然各方有着相去甚远的不同立场,但至少看起来都使用着同样的一套绝对政治正确的话语。

在此,话语本身只是权力博弈的工具,乃至是烟雾弹,以至于在很多场景下,即便是长久习惯了这些说辞的人,都分辨不清到底是“低级红”还是“高级黑”——同一句话,根据不同的理解,完全可能被解释成相反的动机,也难怪深挖动机都成了一种全民娱乐。

这难免让人感叹可悲:中国人就这样,把聪明才智都消耗在这样的破事上面。然而,如果这不止是少数人如此,那就有必要想想清楚,是什么促使社会心态往这一方向演进。

高举着绝对正确的信条,紧盯着细枝末节斤斤计较,这是清晰可见的心态变化,意味着视野的急剧窄化和道德的严苛化,以及随之而来的一种自我纯洁化冲动。就像拜占庭帝国时代的一性论之争,狂热的信徒们在街头巷尾无休止地辩论神学问题,连顾客来问商品价格,店主都会回答“三位一体”,如果不表明立场,连面包作坊都拒绝出售面包。

在我们这个无神论国度,任何琐细的话题,在被泛政治化之后,就填补了“针尖上究竟能站几个天使”之类神学争论的生态位。契诃夫曾说,在俄国社会的沉闷生活中,“事实过于贫乏而议论过于丰富”,这看起来也像是我们这个时代的写照。

我们尚未在自己身上克服这个时代,看起来倒是很容易被时代所克服。至少我能看到的是:网上激烈的争论看起来非但没有开启对话,反而起到了一个反效果,那就是在自感遭受攻击后更顽强地拥抱自己原有的价值观,人们的视野没有拓展,而是更狭隘了。

多元对很多人来说不是丰富,而代表着混乱、困扰和威胁,在一片波涛汹涌的不确定性海洋上,每个人都立足于自己脚下那块小小的礁石,那至少安全、坚实得多。如果是这样,在那些咄咄逼人的攻击性言辞背后,所潜藏的其实是恐惧。

应该说,那也是人之常情——呆在舒适区里,毕竟是人性的本能。何况,这些年来,仅仅现实生活就已经耗尽了大多数人的全部力气,很难去责备他们没能做得更好。毕竟,好奇心和自由的探索都需要强大的神经。只是和人们设想的相反,这种狭隘的代价并不只是由他人所承受的。

本来,一个时代的变动往往被那些最敏感的艺术心灵所率先捕捉到,但和西方有所不同的是,审美在我们的社会生活中重要性太低,因而被称为“时代精神”的那种对应物(如果有的话),很可能不是见于当下的审美,而正是见于舆论场上那喧嚣的议论之中。

这些值得认真对待吗?应该说,绝大部分都是粗劣的,很快就会被时间冲刷殆尽(所谓“互联网没有记忆”),投身其中的人大概也并不把这看作是一种艺术创作。王尔德曾借笔下亨利爵士之口说出了一句名言:“犯罪之于下层阶级,正如艺术之于我们,只是一种寻求感官刺激的方式。”虽然这话听起来令人不舒服,但不妨直说:网上争论对很多人来说,其实也是一种感官刺激。

就折射时代变动而言,那是重要的,但就质量而言,那是令人遗憾的——有些人干脆激进地宣称“简中已死”。在这个狭小、封闭的时代泥坑里,一个民族的创造力左冲右突,其结果是产出了大量一言难尽的媚俗作品。

我们可能生活在一个平庸的时代。我所说的“平庸”并不是说没有什么戏剧性的转折(那可能倒也并不缺乏),而是指难以给后世留下什么超越时空限制的精神产物,因为那种产物所需要的创造力或是受限,或是转移了。

如果你没有察觉这是一出悲剧,那或许也是幸运的。三岛由纪夫在《丰饶之海》第一部《春雪》第十三章中,让那个早熟的男生本多说出了这种对时代的自觉:

我们只能身不由己地卷裹于一个时代的思潮中,加以眺望。美术史上各个时代不同的模式,毫不留情地证明了这一点。身居于一个时代的模式之中,不论是谁都只能透过这种模式观察事物。[……]然而,生活在模式里的人们,决不会看到这种模式,所以,我们也同样包裹于一种模式里。这就像金鱼一样,并不知道自己生活在鱼缸之中。

如果还不理解这一点,回想一下我们的父辈就知道了:他们所生活的那个年代所激烈争辩的种种话语,在时过境迁之后,连他们自己都觉得变得毫无意义了。这是紧跟时代的代价。

十多年前,一位朋友从德国回来,也和我谈起此事。她说,你写的,虽然已有难得的反思,但你毕竟也身处其中,有时给我的感觉,就像你没办法站在一个滚筒洗衣机外面观察里面的变动。

她说这话时,微笑着温和平静,但我受到了重重一击。听起来,她觉得自己才站在滚筒洗衣机外面,而我则注定无法站到她那个位置,更气闷的是,我很难反驳这一点——尽管我可以说,在滚筒洗衣机内部也自有其不可替代的好处,但不可否认,海洋学家看到的海洋,和鱼看到的海洋是不一样的。

一个人跳出自己所处的时代是可能的吗?这似乎是一项不可能的任务,大多数人恐怕也并不关心,因为那说到底其实不是俗世生活所需要考虑的,本质上是在追求超越和永恒。

然而,说起来矛盾的是,或许只有跳出这个时代,才能更好地在这个时代生活,因为那让人看清它的局限,接受它,就像接受命运,然后才能知道怎么做——既然此处此时只是这样,那么在受肉身所限的短短数十年里,至少可以尽自己可能过一种更开阔的人生,因为我们没有第二次机会。