六月飛霜,一切可好

我喜歡做Sunday driver,獨個兒駕車在屯門公路飛馳一圈再回家,假日的屯門公路少車,日間兩旁的景色特別怡人。假如要數香港最美麗的大宅區域,傳統半山,山頂,甚至赤柱一帶以外,屯門青山公路灣區可算是一個隱世的桃花源,那邊的大宅可望無敵大海景,生活配套未至方便完善,不過住大宅地段的人都不會講求方便,反而渴求一種外國風情。這些洋房大宅價值多少,我倒沒有考究,像凡人看見《蒙娜麗莎》只能欣賞,妄想擁有。

車廂的音樂播放器中有幾首歌,其中我特別喜愛一邊飄馳,一邊聽內地樂隧「剌蝟」的《火車駛向雲外,夢安魂於九霄》,此曲18年發表,是專輯《生之響往》的其中一首歌。樂隊才華洋溢,但各人的命途都不順遂。主唱趙子健經歷住院和失戀,鼓手石璐是名單親媽媽,摃上樂工作和離婚後的生活壓力,結他手何一帆則一直默默追夢,持續在樂隊發展。

說起追夢,我想起近日王菀之在張敬軒尾場演唱會的一番話,她說:「張敬軒,你過得好嗎?喺冇見嘅日子,我同你同好多人一樣都追尋自己嘅夢想,有時好困難,但冇諗過放棄…」「如果放棄就成定局,但唔放棄一路行落去就仲有希望,所以我哋彼此都要繼續努力。無論將來係點,我都祝福你未來有更多個20年,做你夢想做嘅嘢,生活開心自在﹗」 我相信此番說話不止送給張敬軒,是送給每一個存活於在夢想爭扎中的人。

「沒有夢想,跟條咸魚有什麼分別?」我們這一代人,經歷經濟下行,疫情不穩,靈魂在枯燥艱難的生活中不斷被消磨。很多時不是想和咸魚並列,而是一種身不由己。夢想過,常試過,遺憾中,有日發覺已不再年輕,不敢持希望,也不再存志氣。

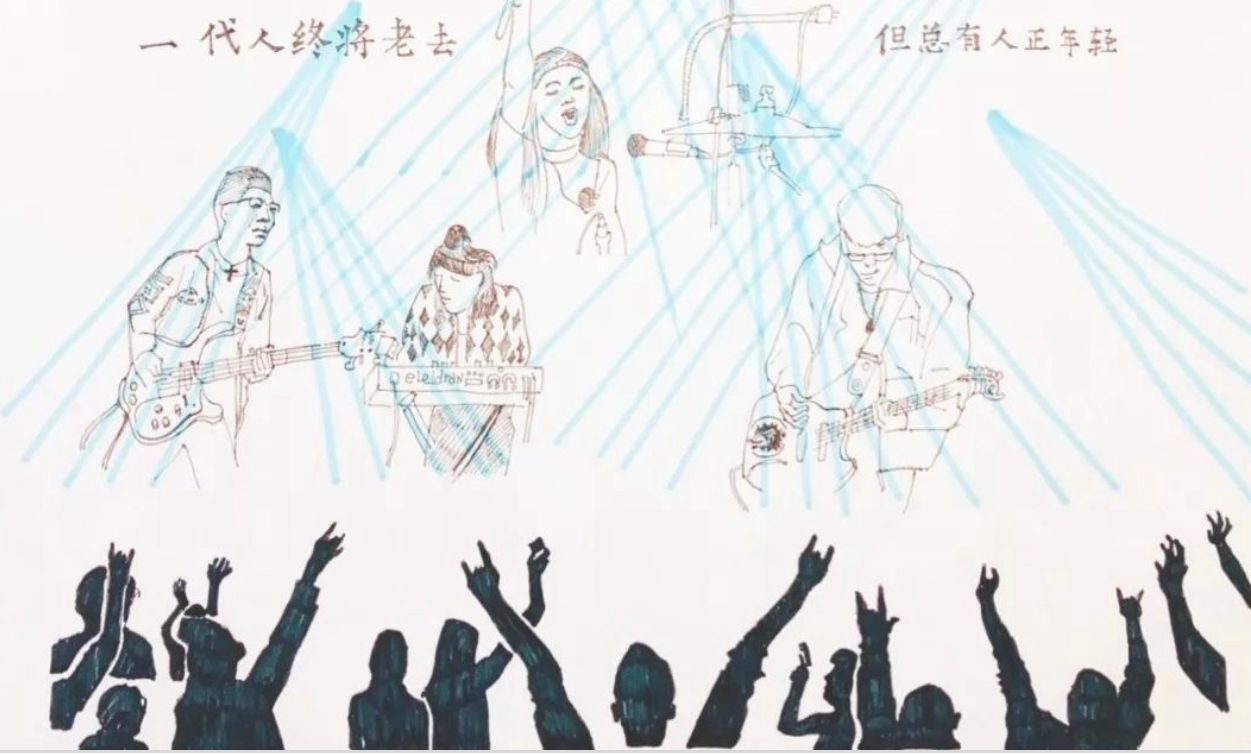

我也不再響往在屯門公路飛馳。老了,心境也變了。然而一代人終將老去,但總有人正年輕。我們的上一代,又豈不是如此捱過來。

外婆是順德人,九十多歲高齡的她,在她離開的一刻,低聲喊著 「牛乳⋯牛乳⋯大姐⋯大姐」床邊有什麼人,她已記不起那些臉朧,那些名字。少女時代的她在順德街頭賣牛乳,戲棚有戲上演時,就改賣花生。她口中的大姐就是跟她相依為命的親家姐。聽外婆說,大姐才貌俱備,是個美人,好嗓子,記性又好,為了賺錢,她成了戲棚的花旦,家姐賣唱,妹妹則在棚內賣花生。外婆說在姐姐的保護下,生活比很多人好,可惜天妒紅顔,是不幸也是幸運,姐姐在內戰爆發的第一天,急病離逝。

外婆把她埋在一棵大樹下,正因如此,外婆常常一見大樹就向樹根拜,拜樹,拜根,拜樹葉,更命令孩童的我和表哥,表姐一同拜。她常跟我們說「牛乳的故事」,內戰的第一天,姐姐死去,卻迎來只有一臉之緣的公公。公公是香港人,有次回鄕在街上跟外婆買過一樽牛乳,對她念念不忘。知悉局勢不穩,由香港回順德尋找她。外婆一直深信,公公是大姐的禮物。大姐走了,跟一個陌生男子去香港,成了人生的分水嶺。

她不知道此男人是好還是壞,外婆覺得公公壞極有限,實在是名文弱書生,怕老鼠,怕昆蟲,怕蟑螂,怕蛇。外婆兒時為了生存,什麼也不怕,走難時,有條蛇纏著公公的腳,她用樹杈瞄準蛇,一手固定木杈,另一手捏住蛇頭,然後掟進海。外婆說當時怕嚇壞公公,沒有把蛇即場殺死並烹煮。如果只有她和大姐,二人必定生火烤串來吃。我沒有見過外婆捉蛇,不過我親眼見過她捉鼠。從前家內添置了新廚櫃,有一隻老鼠及一羣小鼠不知從何處鑽進牆壁和㕑櫃之間的小洞。外婆徒手把大鼠捉住,拋進膠袋,打個結。然後再徒手把八隻小鼠,逐隻放進大酒樽,釀老鼠酒。小時候的我看到此情此景,三晚睡不著,不敢踏入廚房半步。

外婆說:「妹!唔好生人唔生膽,怎走難?下次再有老鼠,我教你捉!」幸好,公公把廚櫃的洞補了,從此再沒有老鼠。

上一代人就是如此,走難和生存成了一代人的共同經歷。外婆來到香港後沒有再賣牛乳和花生,從商的公公不是很富有,但能令她生活無憂,兩口子住在太子道西舊樓,並生了2名女兒,分別就是我媽和姨媽。外婆目不識丁,但就不知從那兒明白,在香港一定要懂「雞腸」(即是英文),她把2名女兒都送到附近的英文女校唸書,漸漸地她就算不懂英文,也懂得唸那所女校的英文讀音,發音標準。外公和外婆沒有傳統重男輕女的思維,就算是女兒或孫女,他們都重視女生的教育。外婆很開明,但可算是「第一代港女」,她的經歷令她深深體會「一定要嫁個有錢人」,此話由她說出簡直鏗鏘有力。

外婆有個「港女」習慣,她很喜歡看人家「面相」,我媽,姨媽,表姐和我的面相,都被她評擊一番。媽媽和姨媽嫁了以後,外婆就把相學精力集中於我和表姐的鼻樑上。聽說「嫁個有錢人」一定要鼻樑挺直,鼻頭有肉,鼻翼厚。本來我和表姐根本不希罕嫁個什麼人,不嫁又如何?只是外婆每次也評擊我們鼻扁,鼻頭欠肉,又說我有個貓鼻等。我和表姐有次不忿,問道:「其實什麼鼻是最好呢?」外婆很認真地說:「你們看,我個鼻是最好,咁先叫有肉,咁先叫鼻高,你哋俾心機讀書啦,你哋不能嫁個有錢人?簡直冇望呀。你睇我,鼻高高,不用讀書。」

「第一代港女」的外婆充滿港女的厲害,話說表姐在辯論學會中認識了另一名校的男生,2人自自然然地拍拖起來,有回被揭發了,外婆把男孩請回家作個interview,並把我叫來旁觀。第一句,她問 「你屋企住邊架?」男生答:「大坑豪苑」 外婆問:「你邊間學校?幾年班?打算讀什麼系?」 男生答:「聖保羅男女,我未入大學,我會努力⋯」然後,那男生匆勿奪門而去。表姐想追也被禁止。外婆說:「問多句都招架不住,冇鬼用,你唔好打電話俾他呀,等他打電話來,如果一個男人真係鐘意你,自然會赴湯蹈火去找你,你看你公公對我?如果他一下被打沉,此類男生,扔掉他啦!」

一星期後,那男生致電表姐,外婆搶了電話又為男生安排了interview,此次男生說家人會送他去美國讀法律,他是認真的。外婆手持一隻Harvard University 出品的大學咖啡杯,冷冷地問:「什麼大學呀?」男生說:「不是哈佛,是Cornell。」外婆根本不知什麼是哈佛,什麼是康乃爾,看到男生沒有被拋窒,就容許表姐跟他拍拖。此男生後來成了我的表姐夫。外婆的港女式厲害就是其一石二鳥的策略,她叫沒有拍拖的我旁聽,就是要给我壓力,男生起碼要如此,要不然你莫想帶回家。

後來的日子,外婆望穿秋水也沒有看到我請任何男生回家給她interview,已大副把標準下降,甚至介紹什麼什麼太太個兒子,什麼什麼表姐夫的朋友,通常我看一下答:「我喜歡一個人。」下一句外婆必定説:「老了,你怎麼辨,沒有另一半,你怎麼過活?」「我不同呀,我有思想,我有工作,自給自足,生時一個人,走時一個人,最緊要人生一埸好死!黑頭人送白頭人,那是最好的結局。」

那次,外婆給我氣到半死, 又無從反駁。 外婆在最後的日子,終於香港,而公公終於1996年。 96 年的那天,外婆說,公公有福呀,他看不到回歸後的香港。 如今,我想説外婆有福呀,她終於2018年,香港尚算未變。同年「刺蝟樂隊」創作的專輯《生之響往》面世,其中一曲有此句歌詞「一代人終將老去,但總有人正年輕」

2022年,在YouTube 重聽此曲,令我想起不久前上海公寓居委會幹部偕同警察穿著全套防護服與頭盔,要求確診者的鄰居全家轉運隔離。應門的年輕男子認為一家人核酸檢測皆為陰性,警察無權要求轉運,然後警察指著他威脅:「如果你拒絕被轉運,將會受到治安處罰。處罰以後,要影響你的三代。」對此,男子回答:「我們是最後一代,謝謝。」

「張敬軒,你過得好嗎?喺冇見嘅日子,我同你同好多人一樣都追尋自己嘅夢想,有時好困難,但冇諗過放棄…」「如果放棄就成定局,但唔放棄一路行落去就仲有希望,所以我哋彼此都要繼續努力。無論將來係點,我都祝福你未來有更多個20年,做你夢想做嘅嘢,生活開心自在﹗」

張敬軒聽後,眼涙奪眶而出,六月飛霜,一切可好。