阿甘本:圣像与死亡

圣像与死亡

吉奥乔·阿甘本/文

王立秋/译

Giorgio Agamben, “The Icon and Death”, excerpts from Studiolo, Seagull Books, 2021, https://articulate.org.in/excerpt-3/。译文仅供学术交流,请勿作其它用途。

吉奥乔·阿甘本,著名当代意大利哲学家,代表作为《Homo Sacer》系列著作。

王立秋,云南弥勒人,北京大学国际关系学院比较政治学博士,哈尔滨工程大学人文社会科学学院讲师。

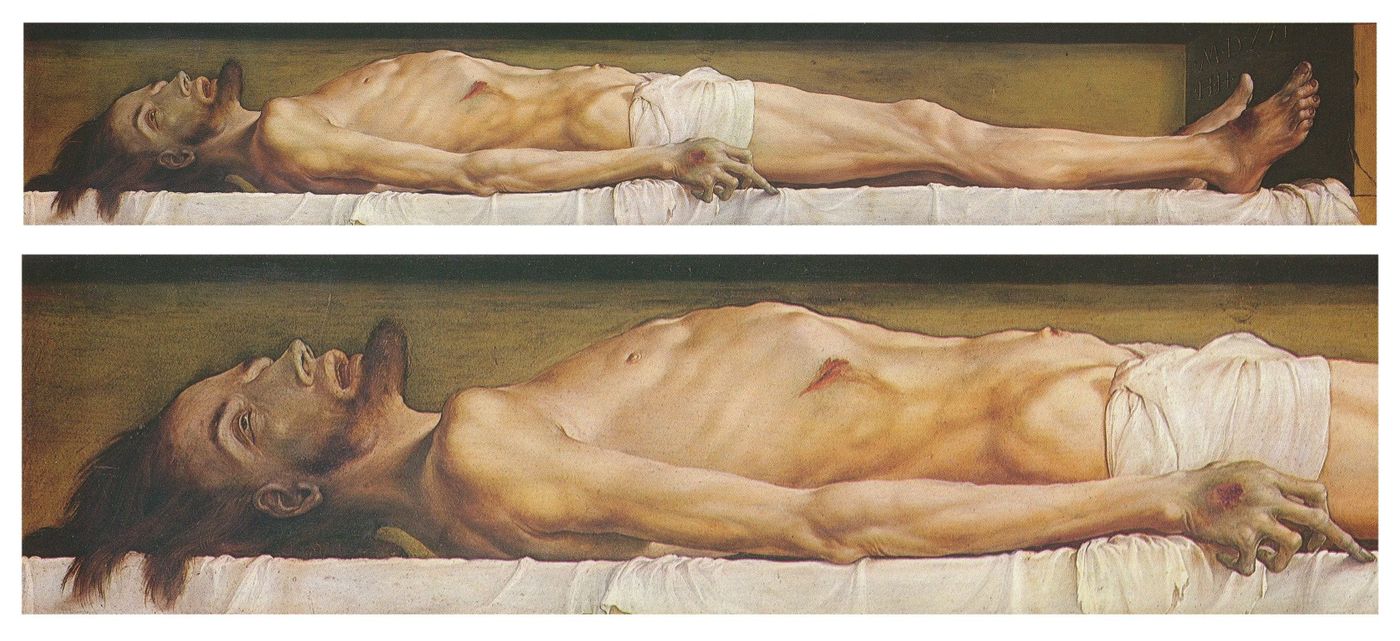

1867年8月,陀思妥耶夫斯基和他的妻子安娜从巴登到日内瓦旅行。途中,他们在巴塞尔停留,以便观看霍尔拜因的《死去的基督》(Dead Christ),此前,作家就听说过这幅画。安娜在自己的回忆录中讲述了这样一件事情:画中的景象深深地打动了费奥多尔,以至于他无法抽身离开。他一动不动地站在那里看着那幅画。画中对尸体的逼真再现让他的妻子感到不安,于是她离开了那个展室。当安娜在二十分钟后回来找他的时候,她发现他在画布前痛苦万分:“他激动的脸上有一种惊恐的表情,他在癫痫刚开始发作的时候经常露出的那种表情。”稍后,她补充说,她记得听到丈夫说,在那幅画面前,人会失去自己的信仰。这个印象是如此地深刻,以至于在不久后开始写作的小说《白痴》中,陀思妥耶夫斯基也两次提到了那幅画。第一次是在梅什金和罗戈任在后者家中的谈话中。当公爵往墙上看的时候,他在众多画作中发现“一幅形式相当奇怪,大约6英尺宽,不到10英尺高的画。”

它描绘了刚被人从十字架上抬下来的救主。“对,它是……它是汉斯·霍尔拜因的一幅仿作”,公爵看了看画说,“虽然我算不上什么大行家,但它看起来是一幅出色的仿作。我在国外看过这幅画后就没法忘记它。”……“这幅画!”一个意外的想法带来的冲击让公爵突然大叫,“这幅画!人甚至会因为这幅画而失去自己的信仰!”

在这里,作者对自己角色的认同显而易见。后来,到小说第三部分结束的时候,陀思妥耶夫斯基又在虚无主义者,学生伊波利特必不可少的自白中提到了霍尔拜因的油画。伊波利特和梅什金一样,在罗戈任家中看过那幅画。

“他本人也顺便向我展示了那幅画;我想我在它面前站了大约五分钟。从艺术的角度来看,它一无是处;但它却让我感到一种奇怪的不安。这幅画描绘了刚被人从十字架上抬下来的基督。在我看来,画家常有这样描绘基督的习惯,十字架上的基督也好,被抬下十字架的基督也好,他的脸上总是保留着一种非凡的美感;甚至在他经受最可怕的苦难的时候,画家们也会力图为他保留这种美。但在罗戈任那里的那幅画中没有一丁点儿的美;它完全就是这样一个人的尸体,他在上十字架前就受了无尽的苦——他浑身伤口,被卫兵殴打,在背负十字架、倒在十字架下的时候被人们殴打——最后又在十字架上受了六个小时(至少根据我的计算是这样)的苦。的确,那是一个才刚被人从十字架上抬下来的人的脸,也就是说,它上面还保留着相当程度的生命力和温度;一切都还没来得及变得僵硬,因此,死者的脸甚至表现出痛苦的神情,就好像他此刻正感到痛苦一样(艺术家很好地把握到了这点);但那张脸又无情地真实,脸上的一切都很自然,和任何受过这种折磨的人死去的尸体一样真实。

我知道在最初的几个世纪,基督教会就已经确定,基督不是在表面上,而是真实地受难。因此,在十字架上他的身体完全、彻底地服从自然规律。

在画中,这张脸被打得惨不忍睹,肿得可怕,带有可怕的、肿胀的血瘀,眼皮是张开的,眼珠是歪的;巨大的、裸露的眼白发出死亡、呆滞的光泽。但奇怪的是,在你盯着这个饱受折磨的人的尸体看的时候,你会想到一个特殊而奇怪的问题:

如果他所有的门徒,他未来的使徒,如果追随他、站在十字架边的女人,如果所有那些信仰他、崇拜他的人看到这样一具尸体(确切来说,他的尸体也一定会是这样的),看着这样一具尸体,他们怎么还能相信这个受难者会复活?在这里,你不由得会想,如果死亡是如此地可怕,自然的规律是如此地强大,那人怎么可能克服它们?

如果甚至现在,这个在生前曾击败自然,曾号令自然,一句‘小女孩,我对你说,起来!’就让女孩复活,一句‘拉撒路,出来!’就让死人出来的人也不能克服它们,那么,怎么克服它们?在观看这幅画的人眼中,自然像一头巨大、无情、沉默的怪兽,或者,这么说虽然奇怪,但更准确,更准确得多——它像一架巨大的,构造最为现代的机器,它毫无知觉地抓住、碾碎、吞噬了一个伟大、无价的生命——这个生命本身的价值就与整个自然和它所有的规律,整个地球相当,也许,后者只是为彰显这个存在才被创造出来的!这幅画看起来恰好表达了这个想法——有一股黑暗、傲慢、永恒(并因此而无知无觉)的力量,万物都要臣服于它——而你则身不由己地接受了这个想法。在那个傍晚,画中没有出现的死者周围的人一定感受到了可怕的痛苦和混乱,那感觉一下子就粉碎了他们所有的希望并几乎破坏了他们的信仰。他们在离开时心中一定感受到了可怕的恐惧,但他们心中一定产生了这样一个挥之不去的可怕的想法。如果这同一位导师在被处决前夕看到了自己的样子,他还会像后来发生的那样上十字架受死吗?”

我们应该把伊波利特自白中的这段话,和神父与罗戈任之间的对话放到一起读。这段话是一篇简短的图像神学专题论文,它出自一位很可能是19世纪最伟大的神学家的小说家之手。它谈论的霍尔拜因的这幅挂在巴塞尔文化博物馆里的画是一幅板面油画,就像陀思妥耶夫斯基观察到的那样,它因其特殊的尺寸而引人注目。这个尺寸让观看者联想到棺材,从而产生幽闭的恐怖感。

按画家原本的构思,它可能是一幅从未完成的圣坛画的垂直面,也可能是在圣周展示的圣墓盖,也可能只是一个冥想对象。无论如何,传说,1521年,霍尔拜因以一个在莱茵河淹死的犹太人为模特画出了这幅画。

虽然,的确,画中对脸和张开的嘴、眼皮下的眼的再现“无情地真实”并且可能是任何受过这种折磨的人死去的模样,但伊波利特的描述并不完全准确。首先,身体上除十字架的钉痕外并没有任何伤口的痕迹,这就与这位学生的信念——这具身体才刚被人从十字架上放下来因此还保留着生命力和血色——形成了鲜明的对照。而脸、右手和脚上青褐色的色调也表明,尸体已经开始腐烂了,一些评论者也因此而认为,霍尔拜因意图再现的,是基督在死后第三天复活前不久的身体。类似的不准确还包括伊波利特关于画家往往会在被钉上十字架的基督的脸和身体你上保留一种“非凡的美感”的评论。相反,在受难的基督(Christus patiens)这个类型中,西方绘画传统最大限度地强调了对伤口和痛苦的再现,而另一种受难的圣像范式即得胜的基督(Christus triumphans)则会有效地淡化这些细节。

事实是,就像有人已经正确地指出的那样,陀思妥耶夫斯基看起来把霍尔拜因的画置入了东正教圣像传统的语境(也许,这也是为什么在伊波利特的忏悔中,霍尔拜因的画引起的思考,最终使他想到了他屋子里圣像前的小灯)。在这个传统中,图像不是对神性的描绘或再现;神性就在画中,就像透过窗子的光——神性是光,而画则是让光通过的窗子。就像帕维尔·弗洛伦斯基写道的那样:

“所以,在注视圣像的时候我想:‘它就是她的本体’,不是对她的描绘而她的本体……就好像透过窗子我看到了天主之母,天主之母的本尊,我面对面地对她,而不是对她的画像祈祷;它是一块油画板,它也是天主之母的本体。”

弗洛伦斯基本人也拿文艺复兴时期的绘画及其强烈主观、但同时又客观化的线性透视学说,来和圣像的“逆向透视”对照。后者把不可能同时看到的再现元素也一起展示出来,并通过这种方式,把线性透视的单方面性,替换为一种“像通过变换位置来看画的各个部分一样作画”的多中心性。这里的差别不只是技术上的:在圣像的逆向透视中,观看者和被再现的形象处在同一个空间;被再现的实在超越了主体的单方面凝视。

在陀思妥耶夫斯基召唤出来的新尼西亚,梅什金、罗戈任和伊波利特像看圣像一样看霍尔拜因的画。他们不能像拥圣像派(iconophiles)一样喜爱图像,也不能按废圣像派(iconoclasts)的戒律简单地否定图像。这就是为什么他们害怕,这幅画可能让凝视它的人失去信仰:在那张受难的脸上张开的嘴和那个躺着的人眼皮下的眼中的,是基督本人而不是基督的画像,他的样子看起来是如此地可怕,以至于让人怀疑他复活的可能性。霍尔拜因的画也的确呈现出一些与圣像相似之处:和圣像一样,它也画在画板上而非画布上,就像前面已经指出的那样,它的透视也是扭曲的;腿和脚是俯视,肩和脸则是仰视。不过,说到底,不管画家用什么技巧,也不管有没有透视,一切真正的画都是圣像,其中,某物不只被再现,而且在场。因此,决定性的是,和失去信仰的公爵不一样,伊波利特和罗戈任在某种意义上否定了东正教神学传统,因为他们不理解,就像在霍尔拜因的圣像中那样,基督死去的身体可以在呈现出其恐怖人性的同时,也不因此而失去他的神性。就像弗洛伦斯基提醒我们的那样,福音书中多玛的经历表明,复活者的荣耀之躯依然带有他所受的折磨留下的明显痕迹。“多玛……愿意为用手触摸复活的圣灵之力的真实而死。这绝非某种平淡乏味的怀疑主义,而是一种对更高的实在的大爱,一种检验那个实在的方式……他检验主的本体,试图确定他的复活的肉体性。他不怀疑基督的复活,他只想确认自己的信仰。多亏他,教会才能够认证基督复活、基督的身体复活的真实性。”