核酸续命的生活

上海解封已经半个月了,但看来没什么人相信这座城市已经清零了——上海人去往全国各大城市,至少都要被隔离+监测7天。

昨天在群里谈起此事,有人问:“都需要隔离吗?有没有不隔离的啊?”另一位答:“出国不用隔离。”

这真是我们这个时代的黑色幽默:国内流动竟然比国际间还难。欧盟日前已宣布,取消所有旅行限制,彻底和核酸证明、疫苗护照说再见了,但在这边,我到各地做“读城”访谈的计划只能一再延期,公司原定6月去敦煌,先是推迟到7月,现在也取消了。我们被困在了上海。

当然,即便是在上海地界以内,也不见得就已经畅通无阻了,真正的现实是:从解封那天起,这座城市里的所有人就开始过上了一种“核酸续命的生活”——去往任何公共场所,都必须出示72小时乃至48小时核酸阴性证明。

解封前夕,有一位大白的背上写了“剧终”二字——这是一种普遍的错觉,紧急状态并没有结束,而是随着“常态化核酸”被永久化了。就像当初地铁安检也是应对重大事件的临时性举措,后来却年复一年,延续至今。

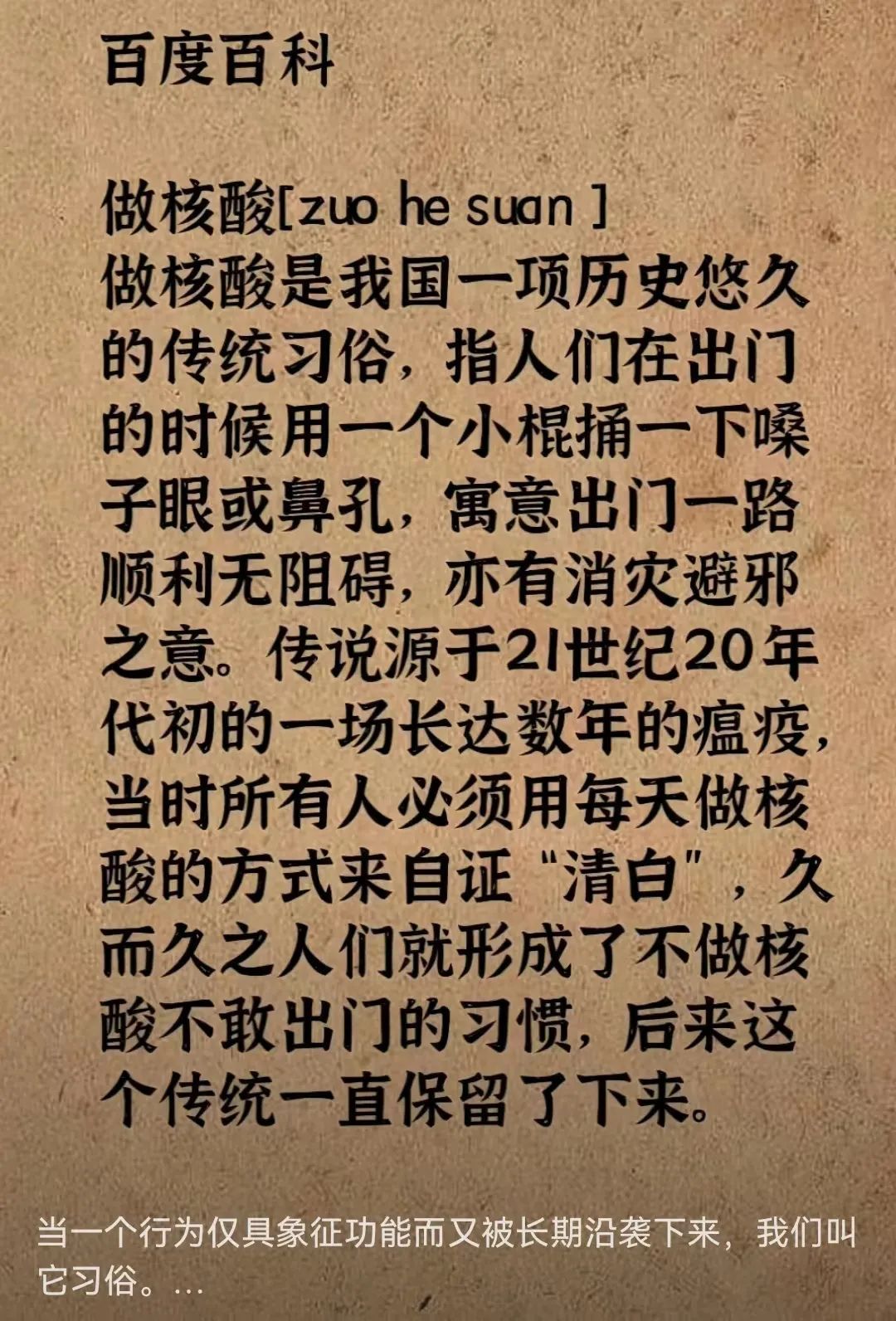

这不是剧终,而是连续剧的新开场。“清零”的逻辑是确保共同体的纯洁性,个人便利只能是次要的——相反,你需要反反复复地自证清白,才能被接纳为其中一员。

对此,我早有预感。出小区的第一天就发现,很多公共场所仍未对外开放,有些必须扫码才能进入,有些甚至扫码都进不去。在一家便利店门口,几个老人被篮筐挡在门外,要买什么自己报,店员帮他们拿出来——其实很多不能堂食的餐馆至今如此。

解封当天,很多地方的核酸检测点前面都是一眼望不到头的队伍,毕竟无数人都得出门上班。此前做了那么多轮核酸,有时甚至一天两次,但解封前却没有给大家安排好72小时核酸证明,仿佛只管排查嫌疑,但现在要出门就是你自己的事了。

我们小区在解封前的最后一次核酸检测是5月27日,前后做了32次核酸(外加49次抗原)。在那之后,我就下定决心,但凡要核酸阴性证明的公共场所,能不去就不去了,反复地自证清白让我产生一种生理性的反感。

不过,我很快就发现,可能也不需要太过认真看待,因为就像在现实生活中不时可见的那样,如何规定是一回事,如何执行则又是另一回事。

5月31日我能出小区的第一天,在家旁的公园吃了个闭门羹:门卫不仅要我扫场所码,还坚持必须是48小时核酸阴性。然而,第二天再去,门卫就只扫一眼绿码,浑然不顾其实我那只是6日内阴性,大概当天正式解封后,涌入的游人太多,也查验不过来。第三天去,我刚掏出手机,他就挥手说:“进去吧,不用扫了。”

小区也是一样,在解封前夕的通告里,赫然写着“回小区也须持72小时核酸阴性证明”,当时看到这行字真是火冒三丈——阴性证明如果过期,甚至有家都归不得了。不过,几乎从解封第一天起,门卫就没拦下我要求看过。

那两天,也有朋友在搭乘公交车时,就场所码试了几位司机的反应。第一位什么都没说;第二位拿出自己手机上的码要她扫;第三位,跟安全带提示一起说了一嘴,说过拉倒;第四位,用上海话说:“码用不着扫哦。”

尽管如此,到6月9日,在长达13天不做核酸之后,我也还是破功了,因为要回乡就得坐地铁、大巴;家里的高血压药也快没了,而去医院更是不能不做核酸。13日起公司复工,虽然我早就习惯了上下班骑行,但没有核酸证明都进不了办公大楼。何况,如果7天不做核酸,你将被赋黄码。

理论上说,如果上班不搭乘公共交通、公司大楼无人查验、不用进入公共场所(午饭可以叫外卖,否则参观、便利店也都要看),只逛街不购物,那是可以不用核酸的,像孩子如果不上学,甚至可以一直不做,但那代价是你的公共生活会萎缩。

这也并不只是上海如此,哪怕是没发生什么疫情、或疫情并不严重且已经结束的那些城市,现在城市运转也都依靠不间断的核酸续命,每个人都可能被突如其来的事件所打断。

近几天就听说这样一些事:北京一乘客19天未做核酸,被公交集团查验并劝返;北京京剧院原定上演的京剧《战太平》,因为领衔主演杨少彭的健康宝出现弹窗,无法演出,演出只能临时取消。

虽然国家卫健委之前就表态说,“没有疫情发生,也没有输入风险的地区,查验核酸不应成为一种常态”,但对各地来说,既然清零如此来之不易,那么为了减轻风险,流动性就是必要的代价,只不过是把“重防其出”改换为“严防其入”。

就这样,我们的公共空间被割裂成为一个个窒碍难通的小格子。从本质上说,这是一种返祖现象:对古典人来说,唯一能让他安心的地方,就是在故土所能望见的一切。“所有超出这一政治原子的视力范围之外的一切,都是陌生的,也是有敌意的;超出了那一狭窄的范围,就会顿生恐惧。”(斯宾格勒《西方的没落》)

现代化并不必然导向流动性,因为无边的开放也会让人心生恐惧。事实上,西方很多学者都曾严厉批评快速道路切割、破坏了原有的城市肌体,造成破碎、隔绝的城市地块,进而使这些地块之间的移动变成了一种纯粹的交通体验而非社会交往。

随之而来的是出现了一系列孤岛状散落的“恐外的领地”,曾经本应属于“公共”的场所,现在都成了限定出入的俱乐部。许多过去发生在公共空间里的社会和市政功能逐渐转移到私密领域——休闲、娱乐、信息获取,连消费都转到了网上。安装大门、收取门票、会员资格,种种举措,都是试图控制进入空间的权力,这种“被界定的开放”往往伴随着视野的狭隘化。

《城市设计的维度》一书中说,这往往是社会富有阶层远离其他社会成员的“自愿隔离”,他们想要生活在穷人看不见的地方,通过制造或强化“排他”来获得安全感。这有助于产生识别感、社区感和居住在其中的人们的安全感,最终发展方向就是设有大门的封闭社区,“这样的大门就成了社会分裂与极化现象一种显著的戏剧化标志”,然而,也正因此,像这样的做法其实“是一种具有极高公共及社会成本的私人化举措”。

国内的情况当然不尽相同,疫情中有时甚至看起来是相反的:能不受阻碍地通行才是特权,而被封控起来的也不是私人化的俱乐部,却正是公共场所。不过,不管怎样,最终的结果都是城市社区的破碎化和私密化——属于我们的公共生活,可能尚未发育好,就已经被凌迟了。

如今进退两难的我们,究竟应该怎么做?是宁可忍受种种不便,也要挽回奄奄一息的公共生活吗?但这样一种“被界定的开放”本身是否又让我们无意中成了权力的共谋?

说实话,我也没有答案。但我隐约感觉到,当下这种“核酸续命的生活”并不仅仅是一点不便或一个插曲,它可能是一种全新的生命政治形态,需要我们持续地认识并行动。

我想起阿伦特曾说过,城市本应是一个“城邦”,是自发组成的社区,因而在她看来,公共领域应满足三个标准:时间上超越个体生命,表征整个社会从而传达一种历史感;不同的人群可以加入其中参加辩论和对抗;向所有人开放。

照这样说来,这样一个空间可能并不存在于国内任何一个城市,最符合其特质的倒有可能是虚拟的网络空间——至少那里不需要核酸阴性证明,只需要一根网线。

当然,网络也不是法外之地,我有一种预感:公共空间将会或已经被权力支配、被主流舆论所占据,多元的声音不得不全面退潮,撤退到更为隐秘的空间里。

也许从现在起,我们原本最私密化的家庭、身体和头脑,将会充当联结内在经验与外在现实的节点,不要忘记,它们本身就已经是一个足够复杂的场,能让我们在与世界的遭遇中重塑生活。但这有个前提,那就是我们首先得坚守住自己。