陈果,港乐,和一座想象的城市的消失

今天是6月的最后一天。小红书一直提醒你要记录下2022年的上半年,炒股软件显示大盘差一些又要摸回3400点,可能只有豆瓣,这时候顶部banner才会选择挂着杨德昌逝世15周年祭专题。

各个app里更普遍的主题当然还是关于明天的。

也是在这种特殊的日子,这几个元素让我久违地想起一个导演,突然很想重看一遍《细路祥》。

在我心目中,杨德昌最好看的电影是《一一》,一片如一世,有东亚人独特的含蓄和绵长。我一度试图找到每个大导演的那部《一一》,但只在另外两部片子找到过类似的感觉,一部是王家卫的《一代宗师》,另一部就是陈果的《细路祥》。

想起陈果,又让我想起一个我一直觉得跟他在职业生涯上有一些莫名相似的内地导演。

陈果1959年生人,黄建新是54年,只差5岁。像在哪里呢?

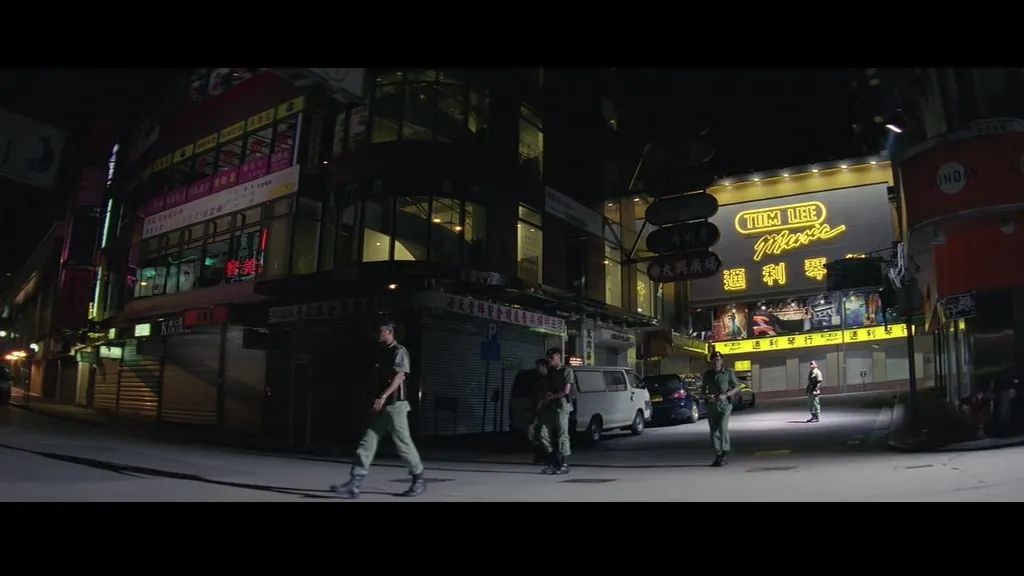

陈果巅峰是40岁前后,接连出了九七三部曲(1997的《香港制造》、1998的《去年烟花特别多》和1999的《细路祥》)和妓女三部曲(2000的《榴莲飘飘》、2001的《香港有个荷里活》,最后一部是哪部有不同说法,是《人民公厕》还是《天上人间》还是2018年的《三夫》)。

黄建新更早,35岁前就完成了先锋三部曲(1985的《黑炮事件》、1986的《错位》和1988年的《轮回》),40岁前后完成都市三部曲(1992的《站直了,别趴下》,1994的《背靠背,脸对脸》和1995的《红灯停,绿灯行》)。

回头看只能说真的很强,两人都是几乎一年一部的、高密度高质量连续输出,以及相似的剑走偏锋(当是时)和黑色幽默。

但更有意思的是后来他们的发展:黄在2005年的《求求你表扬我》之后,货与帝王家,顺便扛起电影工业化大旗。陈在两个三部曲之后,开始投身B级片大业,当然也北上,但再没有惊艳之作,如果只看时间,也大概是04年前后。

到最近10年,肉眼可见,黄是头也不回地向前,而陈却还是一步三回头的别扭。

记得14年在观塘apm看了《那夜凌晨,我坐上了旺角开往大埔的红VAN》,cult得飞起,如果和他后面这些年的片子比应该都算好的了。但当时只觉得九不搭八,尽管勉强能说烂得有点情怀,可这种散乱的掌控力根本不是陈果的水准啊——他的功力可是作为香港导演在2000年已经能像《榴莲飘飘》这样驾驭东北的场景并且用的都是群众演员了。

后来《三夫》也没看,再一次在屏幕里看到陈果,要到19年看《沦落人》,在那里面,李灿森脸上有肉之后确实和气许多,没想到他和陈果会一起作为演员出现在这么一部纯良温情的电影里——大概是在说,20年前的那股惶惶、愤怒和野心,我们就在这里这么正式地结束吧。

但我们有什么理由苛责他们呢?

昨天开车在qq音乐首页偶然看到一个歌单(「香港地标打卡 | 从喜帖街到下一站天后」),把那些带香港地名的歌攒一起,20来首。有些已经不能被听到的歌居然被列在里头,今天在手机端看的时候才发现那应该是车载版的bug。

港乐是个无比庞大的内容库,而如今却只能用声生不息这样的宏大叙事来重新引起关注,相比之下,这样的地图主题可谓巧妙。也正是在听这个歌单的过程中,让我想到一些以前没有留意的事:

香港这个1100万平方公里且含有大片山林的弹丸之地,在1970年代随着经济起飞也开动了疯狂的内容生产机器,长达近半个世纪,以至于我们从小看的影视听的音乐,把这座城市的地名几乎都用上了。每一个地名、大部分的道路,都能匹配出相关的电影、电视剧或者歌曲,无论是字面上的或者场景上的:九龙塘、铜锣湾、油麻地、旺角、尖沙咀、庙街、钵兰街、西环、屯门、西贡、荃湾…...

它们一同构建出一座想象中的城市。

文艺内容在互联网爆炸之前扮演着相当重要的角色。例如我在读小学前对都市的第一印象,其实都来自孟庭苇的《冬季到台北来看雨》。而香港则是通过流水线生产甚至到有点啰嗦的方式,用密集的影像对外输出和构建城市形象。

对80后,尤其是像我这样的在广东沿海成长起来的人,没有其他地方没有哪座城市,能够有这样强大的影音工业生产能力和随之而来的影响力了。这跟短视频时代的网红城市截然不同了。

也因为构造的是想象,它当然会把香港符号化和理想化,即便它本身的内容复杂而多元。同时因为未能身处其中,当事态发生改变的时候,又容易把香港简单化局限化。

我的朋友小虎在这个献礼节目出来的时候有过一个评论,「大多数内地观众还是很难理解广东歌里面的底层趣味,大量边缘的灰色的东西,还有高度都市化塑造的价值观,最后只能笼统地用“情怀”去理解。」

当然我觉得港乐不止于此,它的特殊位置孕育的流行音乐,我大致分为了家国类(现在主流用得最多的)、都市类(相对普世也得到广泛传播)、本土类(本土特色、社会话题)以及国际类(早年翻唱但后期跟不上尤其跟日韩相比)。如今的Mirror更像是后两者的结合,所以也不为内地群众所知。

一切都是源于位置。没有这个位置就没有这些分类,也就没有当年尽皆癫狂尽皆过火的内容生产机器。如今,那座想象出来的城市正在消失。

今天翻回15年写的东西,那时我就已经持着悲观的态度。因为历史早就告诉我们,那些处于文明交界、帝国边缘的地带,都注定是易于悲情的。

选择了边缘地带,就意味着选择身如浮萍,告别安定。随时的漂泊或者身份更换才是其命运。《喜帖街》唱尽一切。

但我们有什么理由苛责他们呢?