21世紀是高清的20世紀——第15屆卡塞爾文獻展

卡塞爾是一個每五年存在一次的城市——中文語境下,幾乎所有提到「卡塞爾」的場合,指代的都是在這個城市每五年一屆的展覽「Documenta」(中譯:卡塞爾文獻展/台譯:卡塞爾文件展)。卡塞爾文獻展幾乎可以稱得上是世界最重要的藝術展,每一屆文獻展都在試圖梳理當代藝術的現狀和未來。

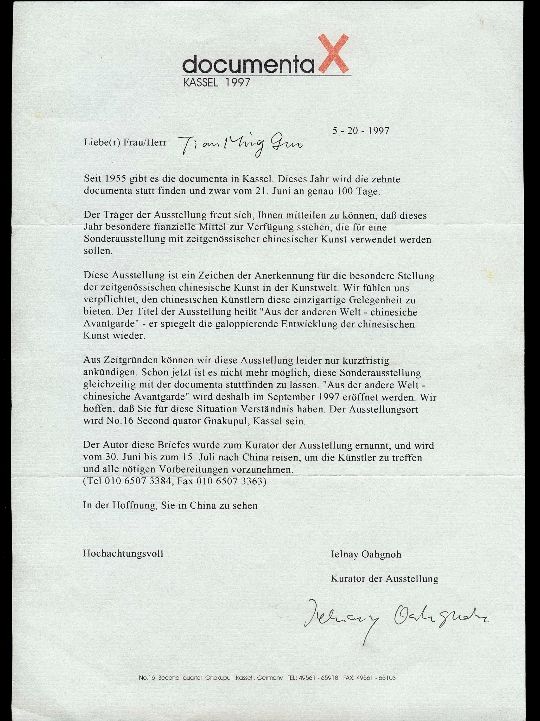

1997年,中國藝術家顏磊、洪浩偽造了文獻展的邀請函,假借策展人IeInay Oahgnoh(事實上是這二位姓名拼音的逆寫)之名,邀請100位當時活躍在中國的藝術家參與documenta 10,直到被邀請的人們發現信中提到的號碼,是北京工體附近的公用電話。顏磊、洪浩的作品並不過時,這不僅諷刺的是90年代中國藝術界對卡塞爾文獻展以至對西方文化語境的浪漫想象,也是對文化權力和藝術系統的揶揄。

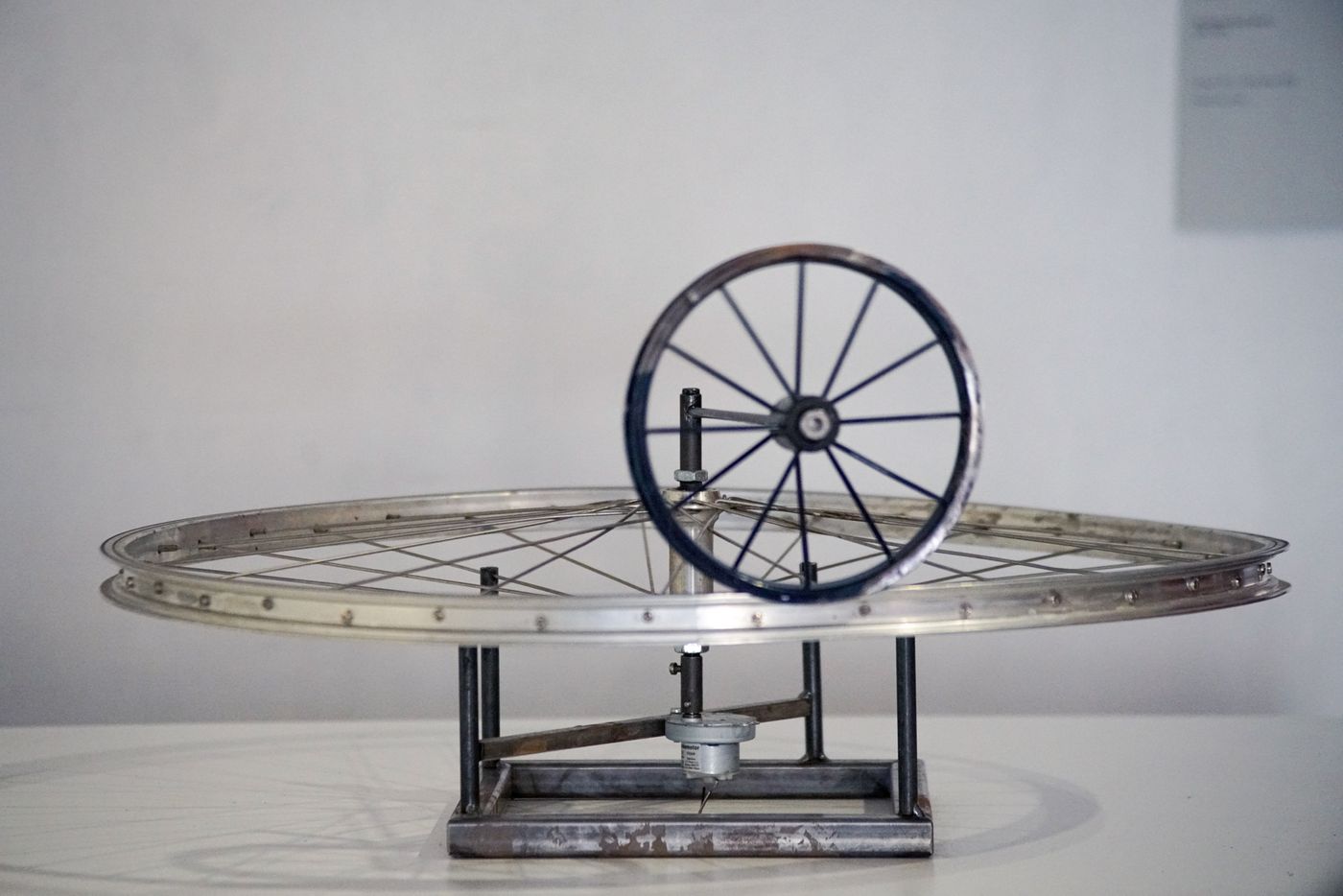

事實上,歷屆卡塞爾文獻展都在嘗試評論「藝術」是什麼以及「藝術應該是什麼」,1982年第七屆documenta,博伊斯在與卡塞爾市政府談判後,種下了第一顆橡樹作為他《7000顆橡樹》計劃的七千分之一,此後博伊斯邀請所有卡塞爾的市民和對此感興趣的公眾共同參與行動,由於耗資過於龐大,所以直到博伊斯去世後項目才完成。時隔四十年的今天,我們再次來到卡塞爾,依然能看到7000顆橡樹亭亭如蓋。

這看起來不像「藝術」的藝術,恰恰是博伊斯「社會雕塑」觀念的體現,博伊斯所追求的是改變社會,而非改變藝術,他認為藝術行動不應僅僅滿足於為舊系統創造新的圖像,而應該嘗試為一個嶄新的烏托邦構建新的觀眾。他視社會本身為雕塑的材料,視整個社會為一件或許並不完美的藝術品,而每個行業、每個人都參與這個藝術品的建構,7000棵橡樹此刻象征著佇立在卡塞爾的7000個自由意志。

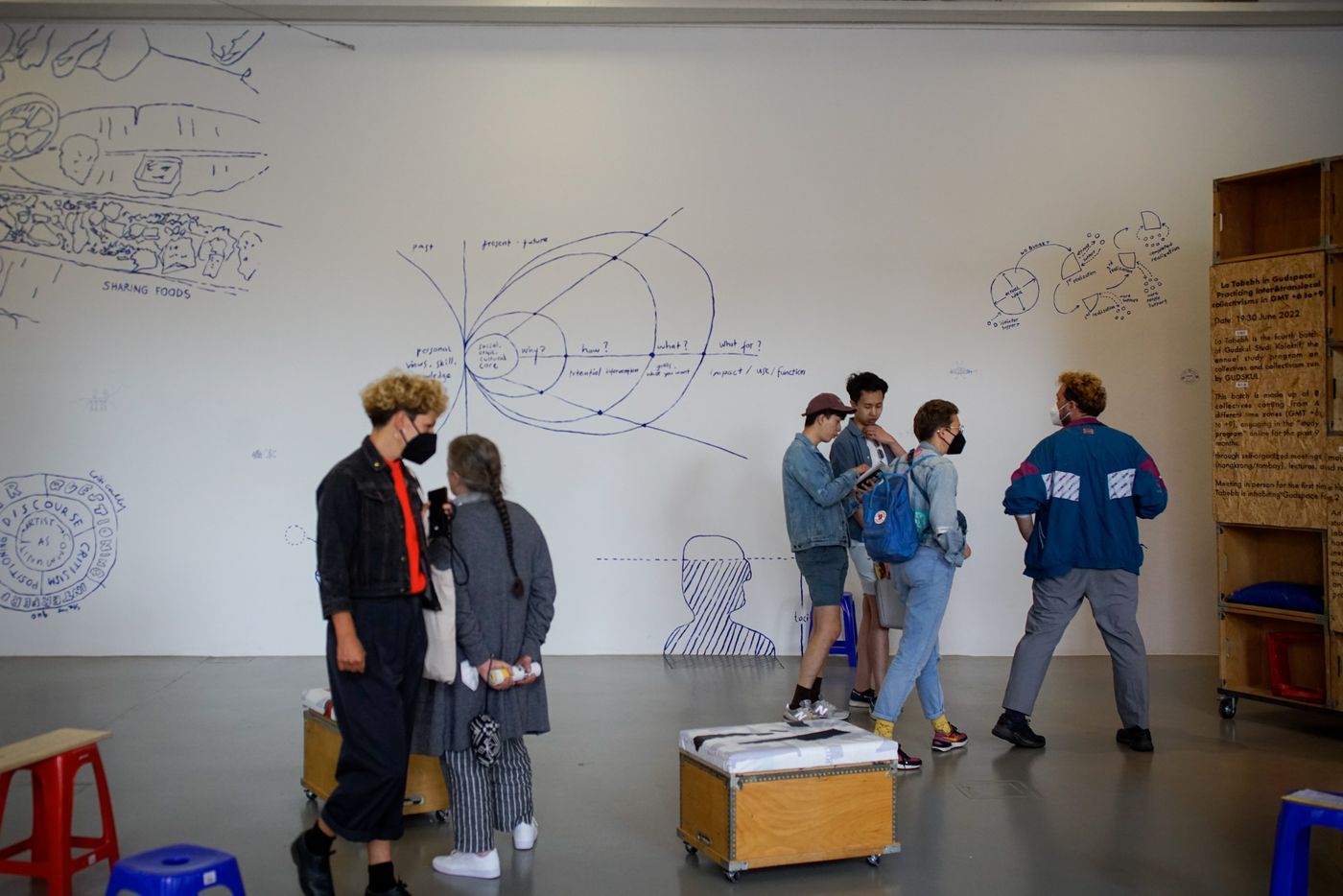

在1982年博伊斯種下的第一顆橡樹對面,是2022年 documenta 15的主展館Fridericianum,展館內大量展示藝術家的工作方式——這裡有繁多的思維導圖、公共空間以及藝術檔案的呈現,但很少有具體的藝術作品,於是這導致整個展廳更像是一個博物館或圖書館,而非一個藝術展覽。事實上這與本屆documenta的策展思路有關——documenta 15的策展總監是印度尼西亞藝術團體Ruangrupa(印尼語,空間),而策展的主題是「lumbung」(印尼語,糧倉),這是一種印度尼西亞農業去中心化的集體協作模式,多餘的農作物會被存儲到糧倉,以便日後分享,印尼策展團隊提出這個主題,是為了「治愈今天的傷害,特別是根植於殖民主義、資本主義、和父權制結構的傷害」。

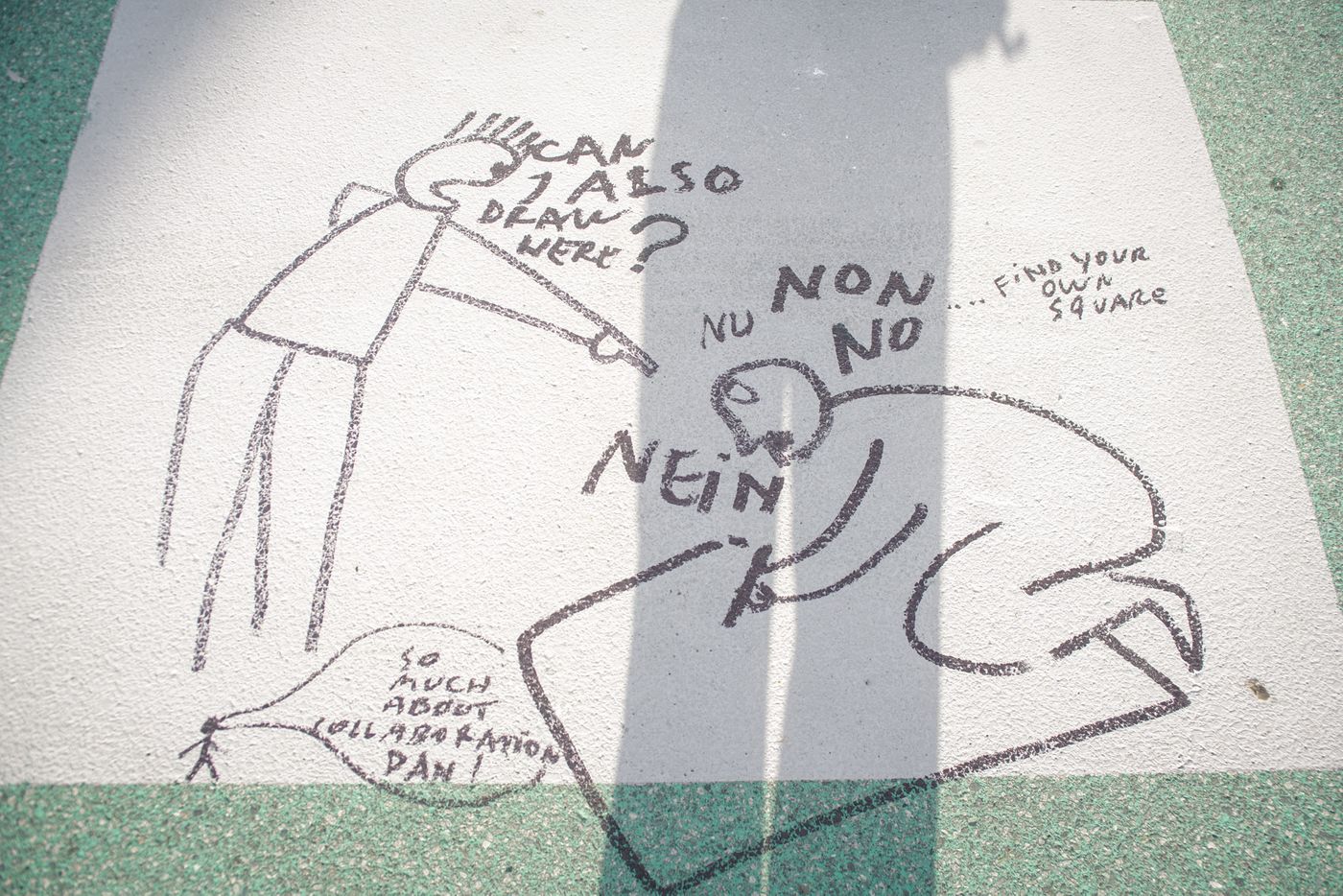

依據lumbung的理念,策展的權力也被分散開來的,Ruangrupa 9人邀請了其它14個團體組成共同的策展團隊,再由這個策展團隊邀請其它的藝術家和團體參與,所以最終形成了由1500名藝術家、藝術團體組成的documenta史上最大規模的參展團隊——這當然是documenta又一次烏托邦式的嘗試,多個策展集體取代了單一的策展人,而這些策展人也大多來自北回歸線甚至赤道以南,多數的西方「主流」國家的藝術家被排除在外。

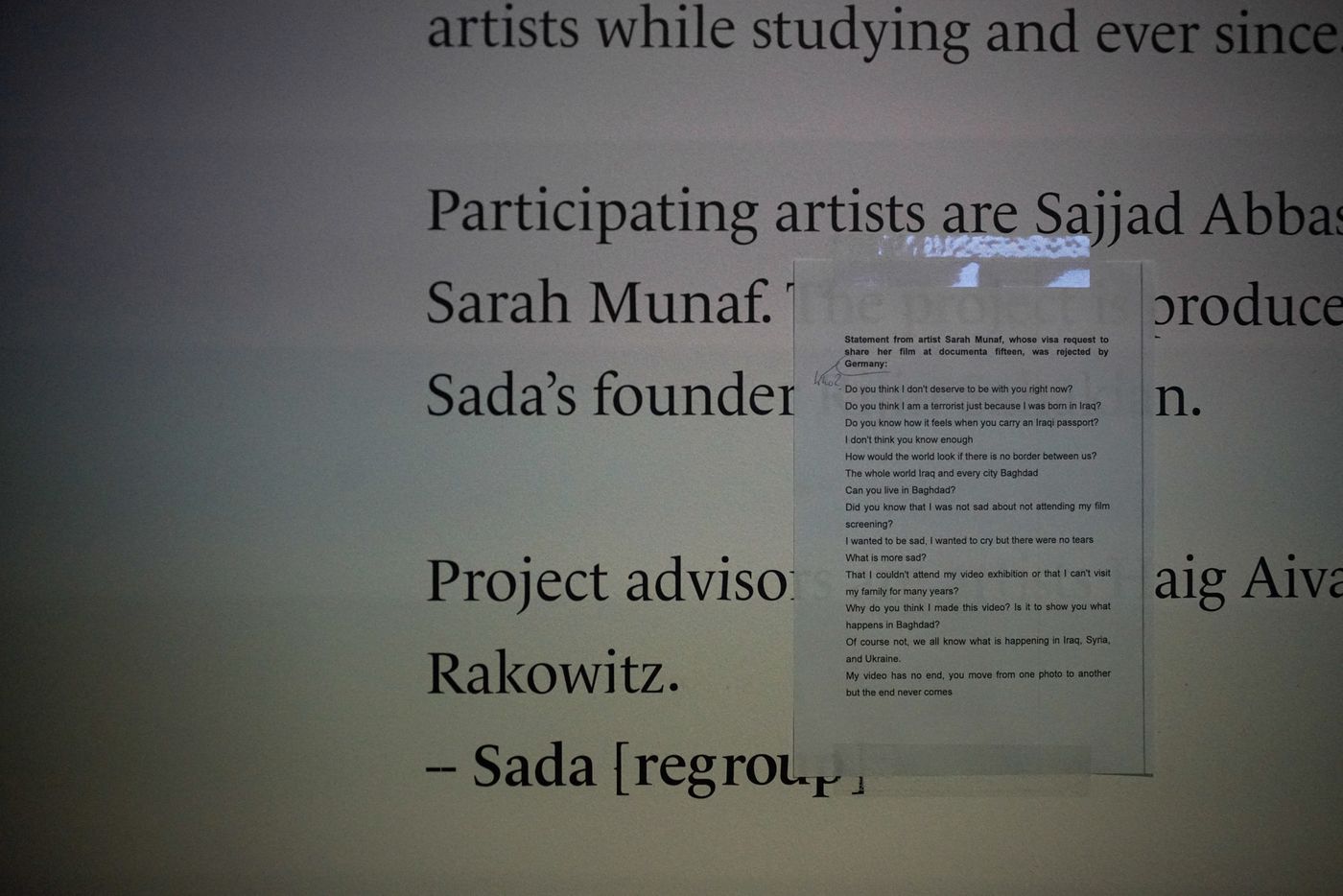

但這種嘗試帶來的問題和它的優勢同樣顯而易見,在被邀請的名單中,除了Hito Steyerlh和Marwa Arsanios幾個鳳毛麟角的藝術家,絕大多數參展者都名不見經傳,而作品整體呈現出的質量像一場大型的美院畢業展——這甚至並非是一種修辭,Foundation Class在一個大倉庫中團體展示了柏林魏森賽藝術學院(Kunsthochschule Berlin-Weißensee)的學生作品。也許其中的一些藝術家在多少年後會成為當代藝術界千里馬與伯樂的故事為人所津津樂道,但至少截止目前為止,大量不知名的藝術家,呈現了大量的工作方式而非作品,相較於藝術家來說,參展者的身份更像是關注殖民、環境、全球化和性別議題的社會活動家,藝術只是他們的表達手段之一。所以長期盤踞在藝術系統中的資本聲吶,在本屆卡塞爾文獻展中失靈了,人們找不到可供被收藏的作品,這讓很多略顯保守的藏家、策展人和藝術媒體將本屆documeta 稱為「沒有任何藝術的展覽」、「一個沒有藝術家的藝術展」(《Eine Kunstausstellung ohne Künstler》, Philipp Meier)。

事實上,卡塞爾文獻展從來就是意識形態與美學話語的交鋒之地,1955年首屆卡塞爾文獻展將抽象藝術從納粹和東德宣揚的古典主義、寫實主義中帶回德國;1959年第二屆卡塞爾文獻展以呈現美國藝術來加速德國與戰後世界的融合;每一屆卡塞爾文獻展都在向歐洲展示「其它藝術」、而在今天,卡塞爾文獻展又一次通過印度尼西亞策展團隊向我們拋出了「藝術是什麼」以及「藝術應該是什麼」的問題。

如果展覽不僅是一個個作品的簡單疊加,那展覽中的某個作品像「藝術」,還是像「學生作業」還重要嗎?1500人參與的展覽是否會因為少了某一件作品而黯然失色?如果我們接受1982年博伊斯種下的橡樹是藝術,那麼今天在卡塞爾呈現的不同社群的工作、生活方式是否也是藝術?然而如果什麼都可以是藝術,那藝術在今天究竟還意味著什麼?是一種權力?還是一種責任?身在迷宮的人不會尋找真理,這些疑問也許在documenta 15 一百天的展期中無法得到完美的解答。

樂觀的人們會在藝術史中看到,正是無數次打破範式的藝術逐漸形成新的範式,然後又一次再一次地被打破,於是藝術乃至人類社會得以進步。但悲觀的人們或許認為,「當代的人們早已失去幻想的能力,21世紀只不過是高清的20世紀。」——筆者於7月1日中午離開卡塞爾,documenta 15 中心展館的Friedrichsplatz廣場前聚集著卡塞爾市民組織的關於環境、氣候議題的示威活動,與會者寥寥二三十人。明顯與之不同打扮的觀展遊客,駐足觀看、拍照後,繼續排隊參觀他們的「藝術」。