用哲學解釋澳門經濟變遷:黑格爾—和辻哲郎文化哲學在澳門的應用|投稿 #06

按:本文為5月4日澳門大學鏡海人文圓桌研討會3A哲學組的論文匯報From coastal to River Valley: On the Changing Cultural Manifestations of Macao in terms of Hegel’s and Watsuji’s studies of Fudo的中文撮要,屬於《新風土論:和辻哲郎風土論及對港澳研究的應用》研究計劃的一部分。

作者:André

長久以來,中國被視之為「大陸國家」。黑格爾在《歷史哲學演講錄》批評中國「以海為界」,未有在海洋裡實現其文化精神,然而黑格爾認為只有海洋的無邊無際才能使文化充分實現「自由」的本質(註1);因為中國精神從未在海洋裡實現自我,所以黑格爾斷言中國文化沒有自由。

但黑格爾的武斷與史實矛盾。首先,根據歷史學家林肯.佩因(Lincoln Paine)的說法,世上根本不存在所謂的「大陸國家」,因為就算是內陸國家如蒙古,在人類歷史發展過程中都直接或間接透過河運受到海洋航運影響(註2)。

其次,歷史上中國曾經活躍於海上航行,如唐宋的海上絲路,明初鄭和下西洋等;再者,香港與澳門這兩個歷史上分別受英國及葡萄牙殖民的海岸城市,正好改變了中國近代史發展,成為東西文化與經貿交流的中間者(in-betweener);此外,澳門在1842年香港開埠後所經歷的航運衰落,更證明一文化不必永遠在海洋自我實現,可以更換實現自我的場所。

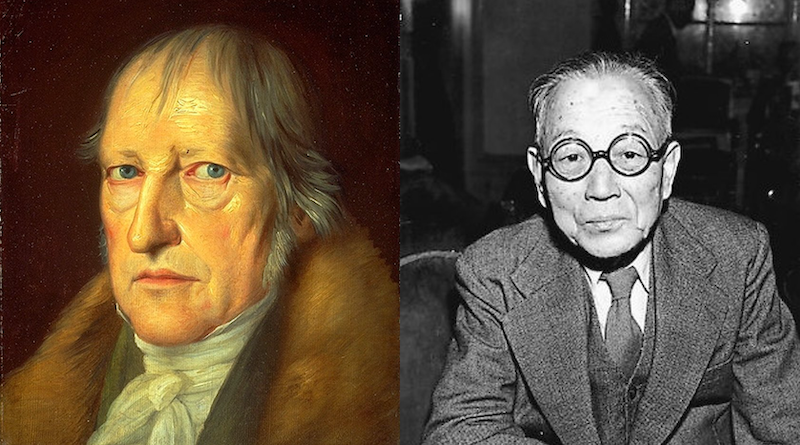

相比起無法解釋文化變化的黑格爾,京都學派的日本哲學家和辻哲郎(1889-1960)的風土論則能為澳門歷史轉變提供文化哲學的解釋:由於和辻認為文化是風土與人間之間的「間柄」所生,因此當日論文匯報指出,根據修正後的和辻及黑格爾理論框架,澳門經歷了從在海岸實現文化到在平原實現文化的轉變。

何為間柄?在《倫理學》裡,和辻定義間柄(aidagara)為「來自作為主體的個人的互相關注的個人與個人之間的互動行為,就好似溝通和組織一樣。(註3)」然而,間柄不限於指涉個人之間的互動,亦可包括人與自然之互動。由於和辻認為文化乃是人類社會與自然互動的產物,因此任何地理與歷史條件的改變可以造成文化價值的徹底改變。但對黑格爾來說,文化價值甚至實現的場所也被上帝決定,因此價值變化並不可能。

可是,相比起黑格爾,和辻的地理知識卻相當窮乏,在討論「風土與人間的間柄」時,側重考慮氣候因素,而甚少討論海陸地形因素;反之,黑格爾強調地形與文化價值存在直接關係。

因此,是次研究項目除了解決了黑格爾無法解釋文化轉變,以及和辻未能充分把握文化與海陸因素互動之外,亦首次將文化哲學應用於港澳研究,為港澳研究提供一套哲學方法。

黑格爾的「普遍關係三階段」

黑格爾哲學認為人類歷史都是同一個絕對精神(Geist,即主宰宇宙萬物運行的「上帝」;雖然黑格爾聲稱這就是基督宗教的上帝,但哲學家及神學家未必同意,如齊克果)的自我顯現,而這此顯現過程是必然的,完全由精神決定,不同國家或民族的精神只是絕對精神發展的不同階段而已。在《歷史哲學演講錄》裡,黑格爾因而將歷史發展分成三階段,分別是:

- 東方精神,只有一人是自由

- 希臘羅馬精神,有些人自由

- 德意志精神,所有人自由

黑格爾對歷史階段的劃分與其對精神的定義相關。黑格爾定義為「自覺意識」,而「『精神』的『實體』或『本質』就是『自由』。(註4)」人能否充分實現自我決定了自由的程度。在東方世界(包括中國、印度、波斯、阿拉伯、埃及等),只有皇帝一人自由,其他人都被視為皇帝的奴才,因此屬於歷史發展的最低階段。

但要討論文化的實現,人們不能只談歷史,而忽略黑格爾所言的「地理基礎」。雖然黑格爾反對環境決定論,認為地理環境無法決定文化,但承認地理環境會約制文化精神的實現,使之實現不同的特點。他認為文化可在三個地理範疇,即高原、平原流域及海岸區域三地實現自我。其中,海洋被視為是精神充分展現自由的場所。黑氏指出:

大海給了我們茫茫無定、浩浩無際和渺渺無限的觀念;人類在大海的無限裡感到他自己底無限的時候,他們就被激起了勇氣,要超去越那有限的一切。大海邀請人類從事征服,從事掠奪,但是同時也鼓勵人類追求利潤,從事商業。平凡的土地、平凡的平原流域把人類束縛在土壤上,把他捲入無窮的依賴性裡邊,但是大海卻挾著人類超越了那些思想和行動的有限的圈子(註5)。

黑格爾對地形的重視使其文化哲學別樹一格。東亞的文化哲學家,如勞思光、牟宗三、唐君毅等人,往往只從歷史及哲學經典去判斷一個文化的「文化精神」,無視地理基礎。西方的文化哲學與神學家,如田立克的《文化神學》及尼布爾的《基督與文化》,也忽視了文化的地理條件。

應留意的是,一個文化精神在何處實現,完全取決於文化不變的本質(註6),而這本質是由「絕對精神」或上帝決定,是必然的過程。黑格爾在《法哲學》§345指出,世界歷史發展的每個階段都是絕對精神發展的「必然環節」(註7)。因此文化精神不能有時實現於海岸、有時實現於平原,只能實現於特定某地。黑格爾斷定中國文化本質缺乏自由,只在平原實現自我,無法在自由的大海實現自我,無法解釋澳門的存在,故我們需要借用和辻的哲學去分析澳門的處境。

和辻哲郎的間柄、風土與人間

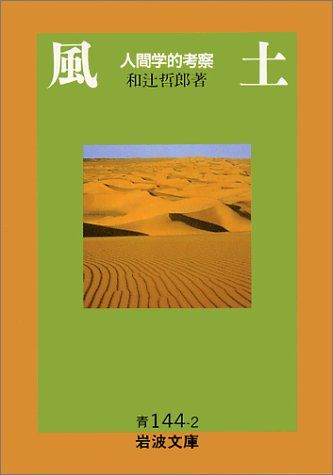

和辻在1927年乘坐遠洋輪船白山丸赴德留學,途經中國(上海和香港)、南洋、印度、阿拉伯、埃及、希臘、意大利、法國、英國等地,考察各地氣候與文化之互動,因而在1935年寫成《風土:人間学的考察》一書,主張文化是人間與風土之間柄所生。

和辻文化哲學的好處在於:他的理論並無假設不變的文化精神存在。黑格爾認為文化精神先於人類與自然的互動而存在,但和辻卻認為文化精神是人間(社會)與風土(自然)之互動的結果。只是和辻在考察人間與風土的互動時,只側重於氣候,而忽略黑格爾所關心的地形;此外,由於和辻的氣候學及文化人類學知識貧乏,亦令他在《風土》提出很多令人難以理解的「考察結果」。

例如,和辻將全球的風土及文化按氣候分成三大類:季風、沙漠和牧場,卻錯誤地以為熱帶氣候也是「季風」一種(註8)。又例如,由於和辻認為歐洲屬於牧場氣候,其降水及溫度變化穩定,因此歐洲人「比較理性」,這種說法實在非常牽強。

黑格爾和辻理論模型對澳門的應用及理論貢獻

考慮到黑格爾及和辻的文化哲學方法論的優劣,《新風土論:和辻哲郎風土論及對港澳研究的應用》此計劃結合雙方的長處——黑格爾對地形之重視,以及和辻認為文化是風土與人間互動之產物——建構一套「黑格爾和辻理論模型」,以解釋香港及澳門的特殊地理條件如何影響其文化意識的形成。而是次會議論文匯報,即嘗試將此理論框架用於解釋澳門文化實現(cultural manifestation)場所如何由海洋轉變為河谷。

1842年香港開埠後,香港迅速取代澳門,成為國際轉口港以及中西文化交匯中心。從「黑格爾和辻理論模型」的角度來看,就是說:在1842年之前,澳門文化實現於海洋;1842年後漸被香港取代後,其文化實現於河谷。

此轉變與港澳的地理條件,尤其港口水深,有極大關係。眾所周知,澳門水淺,風平浪靜,故有濠鏡之稱;反之,維多利亞港水深港闊。在帆船時代,澳門的淺水本為優勢。如《香山縣志》曰:「澳門可泊船處,曰沙瀝。西門潮退時僅三拓,近東界與三角島間深四拓半至五拓,泥土甚鬆,拋錨恆易埋沒。(註9)」

但在輪船時代,澳門港口卻難易令輪船靠岸,自然被擁有深水港的香港取代。拱北海關税務司賀璧理(Alfred E Hippisley)於《1887至1891年拱北關貿易報告》,指出「珠江及西江河水帶來大量淤泥,致使位於兩江出口處的澳門港口迅速淤塞,或許也是導致澳門商業中心地位一落千丈的最重要的原因之一。(註10)」

歷史學家Jonathan Porter將澳門史大概分成六個時期,並認為香港開埠直接導致澳門史由作為「自治城市」的第四時期(1750-1840)過渡至第五時期(1840-1950):澳門變成「在政治或貿易上毫無地位的落後地區。」(a backwater no longer significant politically or commercially)(註11)

但這不是說澳門從此就完全退出歷史舞台,只是轉為在河谷上實現其文化,而此河谷就是指珠江(尤其西江流域)。根據蔡思行的研究,十九世紀末到二十世紀初,由於粵東、廣西及雲南等地陸路交通不便,因此英國人如欲與珠江中上游地區貿易,必須透過西江河運,偏偏西江水道狹窄而淺水,香港的輪船難以進出,於是帆船及小輪船能夠進出的澳門就成為了梧州—香港貿易路線的中轉站(註12)。澳門的地位即從「中西交通樞鈕」降格成「內陸與香港之間的中轉站」。

從「黑格爾和辻理論模型」的角度來看,澳門地方的改變,是由於十九世紀人間與風土之間柄發生轉變:澳門風土的轉變是「港口迅速淤塞」,而人間的轉變則包括:西方航海技術改變,輪船取代帆船,鴉片戰爭後滿清被迫割讓香港島等等。

由於黑格爾認為海洋是文化實現「自由」特性的場所,因此我們可以推斷:澳門在1842年前有「自由」的特性,而在1842年之後此特性漸漸消失。基於本研究仍在進行階段,到底這一理論假設是否成立,仍有待考察,但現階段我們可以先澄清黑格爾所言大海體現「自由」之內容,再以此作為標準檢視澳門歷史。黑格爾說:

航海的人都想獲利,然而他們所用的手段卻是緣木求魚,因為他們是冒了生命財產的危險來求利的。因此,他們所用的手段和他們所追求的目標恰巧相反。 這一層關係使他們的營利、他們的職業,有超過營利和職業而成了勇敢的、高尚的事情。從事貿易必須要有勇氣,智慧必須和勇敢結合在一起。 因為勇敢的人們到了海上,就不得不應付那最奸詐的、最不可靠的、最詭譎的元素,所以他們同時必須具有權謀——機警。 (註13)

因此,黑格爾所說的大海中展現的「自由」,是指脫離土地的束縛,使人勇於冒險:承擔航海風險以賺取利潤,同時也變得「機警」。

這種描述,到底是否適用於十六至十九世紀初的澳門呢?而澳門在十九世紀中以後是否已完全失去這些特性,還是選擇性地保留了一些殘餘的「海洋性」?這是往後文化哲學研究需要關注的問題。

#文章篇數:1️⃣1️⃣9️⃣

✅ Patreon |👍 臉書專頁|📣 徵文啟事|👂Podcast

參考資料:

註1:黑格爾著、王造時譯,《歷史哲學》(上海:上海書店出版社,2001年),頁93。

註2:Paine, Lincoln, The Sea and Civilization, (New York: Vintage Books, 2013), 5-6.

註3:原文為:「主体的に相互にからは会ふところの交り、交通といふ如き、人と人との間の行為的联関である。」Watsuji Tetsurō, Watsuji, Tetsurō, Watsuji Tetsurō’s Rinrigaku: Ethics in Japan, Yamamoto, Seisaku & Carter, Robert E trans. (Albany: State University of New York Press, 1996), 18.

註4:黑格爾,《歷史哲學》,頁17。

註5:同上,頁93。

註6:Andrew Ka Pok Tam, ‘On the Kierkegaardian Philosophy of Culture and Its Implications in the Chinese and Japanese Context (post-1842)’, PhD Dissertation, University of Glasgow, 2020, 156.

註7:黑格爾著、鄧安慶譯,《法哲學》(北京:人民出版社,2017年),頁475。

註8:參見譚家博,〈中國風土和人間的多元性: 論和辻哲郎的《風土》的中國文化觀〉《臺灣東亞文明研究學刊》,第19卷,第1期(2022),頁1-40。

註9:陳澧,〈海防〉《香山縣志》,卷八。

註10:賀璧理,〈1887至1891年拱北關貿易報告〉《近代拱北海關報告匯編》。2022年4月22日截取自 https://www.macaudata.mo/macaubook/book180/index.html

註11:Porter, Jonathan, ‘The Transformation of Macao’, Pacific Affairs 66, no. 1 (1993): 9-10.

註12:hoi, Sze-Hang, The Remarkable Hybrid Maritime World of Hong Kong and the West River Region in the Late Qing Period, (Leiden and Boston: Brill, 2017), 76.

註13:黑格爾,《歷史哲學》,頁160-161。