阶级与意识形态为什么不是共同体?

序言

我们所熟知的阶级概念一般是由马克思主义所定义的。但是如老马所说,“无论是发现现代社会中有阶级存在或发现各阶级间的斗争,都不是我的功劳。在我以前很久,资产阶级历史编纂学家就已经叙述过阶级斗争的历史发展,资产阶级经济学家也已经对各个阶级作过经济上的分析。”(《马克思恩格斯文集》第10卷,北京:人民出版社,2009年,第106页。)马克思所言非虚,早在公元前6世纪罗马,就用无产阶级(proletarius)一词指代社会中最底层的拥有极少或没有财产的第六阶级。最常使用的定义是列宁给出的,““就是这样一些大的集团,这些集团在历史上一定社会生产体系中所处的地位不同,对生产资料的关系(这种关系大部分是在法律上明文规定了的)不同,在社会劳动组织中所起的作用不同,因而领得自己所支配的那份社会财富的方式和多寡也不同。所谓阶级,就是这样一些集团,由于它们在一定社会经济结构中所处的地位不同,其中的一个集团能够占有另一个集团的劳动。”(《列宁选集》第4卷,人民出版社1960年第1版,第10页)简而言之,阶级按照生产资料进行划分而形成的集团。

1 阶级不是共同体

按照一般的社会科学常识,阶级甚至不是一种好的人群分类手段。英超联赛的足球运动员,或者华业街的职业经理人,他们所掌握的技能导致他们在市场中拥有极大的议价权,他们的生活比资本家更像“资本家”。

诺齐克举过一个有趣的例子,” J. K.罗琳是现今世界亿万富翁俱乐部中的成员之一,她是小说《哈利·波特》的作者,该系列的销量在全球超过了4亿本,随后还被改编为热度与小说相比几乎不分伯仲的同名系列电影。”(J. B. Stewart, “In the Chamber of Secrets: J. K. Rowling's Net Worth,” New York Times, Nov. 24, 2017.)在杰克罗琳的这种成功中,她并没有血腥的资本原始积累,她所谓的生产资料可能不过是一个笔记本电脑,她获取成功的关键在于她优秀的文学创造。如果我们观察现实,个人视频制作者、网络主播的头部,都是靠个人技能而取得的·大量财富。马克思之考虑生产性的局限性,使其的理论对这种现实完全缺乏解释力。

马克思论述的无产阶级越变越多,越变越穷,这些都没有发生。掌握多少生产资料也不是成为社会上层的唯一因素。

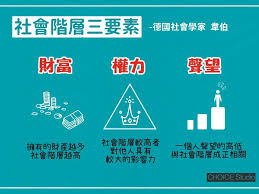

韦伯所提出的社会层次结构有三重标准:经济标准一财富,社会标准一声望,政治标准一权力,就比马克思的阶级区分要合理。

甚至在我看来,**比马克思早几百年的霍布斯提出的分类标准都比马克思更加更加合理:“一般地讲,权势是指一个人获取某种好处的现有手段。**这种手段,或者是先天与生俱来的,或者是后天获得的。与生俱来的权势,是指一个人先天具有优异的身体或心理能力,如与众不同的力气、仪容、审慎、技艺、口才、慷慨大度和高贵的出身等。后天获得的权势则是指借助上述与生俱来的权势或运气所获取的权势,它们也是获取诸如财富、名誉、朋友,以及好的运气等更多权势的手段和工具。”(利维坦)。

在共同体的角度上,阶级容易流动。

根据经济学家斯蒂芬·罗斯(Stephen Rose)最近对美国收入的研究,““贫穷”的收入标准被设定为年收入介于0~30 000美元(2014年)的三口之家,“底层中产阶级”的收入划分标准为30 000~50 000美元,凡此种种。[46] 该研究得出的结论是,美国居民的生活条件普遍有了长足的进步。从1979年到2014年,美国穷人的比例从24%降到了20%,底层中产阶级的比例则从24%降到了17%,此外,中产阶级的比例也由32%缩水到了30%。那么这些人都去哪儿了?其中的许多人都跻身进入了富裕中产阶级的行列(100 000~350 000美元),拥有该水平收入的人数在美国总人口中的比例从13%上升到了30%,除此之外,富裕阶级的比例也从0.1%增长到了2%。”(平克,《当下的启蒙》)。宏观上阶级容易变动,在微观上更是如此。半数美国人都会在他们职业生涯中的至少一年跻身全美收入前10%的行列,更有甚者,每9个人中就有一个人会有机会进入前1%的殿堂。(进入财富排名前1%到10%的个人:Hirschl & Rank 2015。Horwitz 2015中提出了类似的结果。另见Sowell 2015; Watson 2015)。

一部成功的小说,一次幸运的彩票,都能改变自己的阶级。

阶级也缺乏明确的界限。阶级既然是按照生产资料资料划分的,那么,掌握多少生产资料才算做资产阶级呢?马克思晚年自己就认识到了这一点。

在资本论的第三卷,马克思似乎认识到,通过股份制,任何人都能或多或少的掌握生产资料。“信用制度和银行制度扬弃了资本主义的私人性质,它本身,但也仅仅是就它本身来说,已经包含着资本本身的扬弃。”在谈到股份制时,他说:股份制“是在资本主义体系本身的基础上对资本主义的私人产业的扬弃,它越是扩大,越是侵入新的生产部门,它就越会消灭私人产业”。马克思说,资本“在这里直接取得了社会资本(即那些直接联合起来的个人的资本)的形式,而与私人资本相对立,并且它的企业也表现为社会企业,而与私人企业相对立。这是作为私人财产的资本在资本主义生产方式本身范围内的扬弃”(《马克思恩格斯全集》第25卷,人民出版杜,1979,第499、496、493页)。

任何人,只要他愿意,他就可以在股票市场上去购买股票。那么,谁才是资产阶级?这也是实践中面临的问题。在改革开放初期,就爆发过这种争论,既然要按照马克思主义确定政策,就必须确定谁才是资产阶级。他们就翻遍马克思典籍,也没有找到直接的论述。他们所能找到的不过是马克思模糊不清的言语,“按照我们的假设,他必须使用两个工人,才能依靠每天占有的剩余价值来过工人那样的生活,即满足他们必需的要求。在这种情况下,他的生活目的就只是维持生活,不是增加财富;而在资本主义生产下,增加财富是前提。为了使他的生活只比一个普通工人好一倍,并且把所生产的剩余价值的一半再转化为资本,他就必须把预付资本的最低限款和工人人数都增加为原来的8倍。”(《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社,1975年,第342页。)”

于是,他们得出了这样的结论“雇工7个人以下,赚了钱用于自己消费的,算个体户;雇工8个人以上,就产生了剩余价值,就算剥削,就是资本家。“这一小段历史虽让人啼笑皆非,可是它明白无误的告诉我们:阶级的边界不清晰,难以找到资产阶级和无产阶级之间的界限。

2 意识形态是不能构成共同体的

在广义上,意识形态指观念的集合。岌岌无名法国学者特拉西在十九世纪初用希腊语中的理念(eidos)和逻辑思(logos)合成了这个新词汇。“意识形态”一词首先由特拉西于1796年和1798年间在他向巴黎法兰西研究院分期宣读的题为《关于思维能力的备忘录》的论文中提出来的(《现代政治意识形态》)。他用希腊语中的理念(eidos)和逻辑思(logos)合成了这个新词汇,在特拉西看来,意识形态指代“一门新的关于观念的科学“。拿破仑称帝后曾用意识形态家来蔑视那些攻击他的欧陆哲学家。马克思对这一词汇的使用,使意识形态这一词汇普及开来。我着重讨论两种意识形态:政治意识形态和宗教意识形态。

首先,个人信仰的意识形态是容易转变的。

亨廷顿举过有趣的例子,“有一些共产主义者变成了狂热反共分子,有一些民主自由派人士转变成了马克思主义者,社会主义者则可能奉行资本主义。以德国的德累斯顿为例,那里有一些现今八十多岁的老人在年轻时曾笃信纳粹主义,中年时曾笃信共产主义,1989年以后又变成了真诚的民主派。在一些前共产党国家,不少共产主义精英人士到了20世纪90年代变成了自由派民主人士、自由市场人士或狂热民族主义分子”。(亨廷顿|《谁是美国人》)。

**事实上,人们改变意识形态是再经常不过的事情了。**人对宗教意识形态的信奉容易改变,比如,基督教的神学家奥古斯丁曾是摩尼教徒,年轻时纵情享乐,后来他在花园里听见童声:“拿起,读吧!拿起,读吧!”(奥古斯丁,忏悔录),他拿起《圣经》阅读,被其中文字感召,后接受安布罗斯洗礼加入基督教。

人对政治意识形态的信奉同样容易改变,我将以人们改变对马克思的信仰来举例。法国政治家克里孟梭曾说” 一个人如果三十岁前不相信社会主义的话,他就没有良心,一个人如果过了三十岁还相信社会主义的话,他就没有大脑。“

克里孟梭的话当然是夸张的,但是很多人在年轻时确实是社会主义者,后来又改变了自己的政治意识形态,坚决反对社会主义。

哈耶克曾经是一个"温和的社会主义者",他曾经试图从英国费边社会主义中寻找解决资本主义危机的出路。后来他读到米尔斯《社会主义国家的经济计算》,这篇短文使哈耶克从社会主义的迷梦中惊醒过来,后来哈耶克成为重要的反社会主义学者。

学生时代的波普尔也是个社会主义者,但是后来,“他意识到当时的社会主义者对工人运动中牺牲的工人缺乏基本的同情心、迷信历史必然性、崇尚暴力时,就逐渐放弃了社会主义,转而批判社会主义”(当代西方政治思潮,陈伟)。

罗蒂、勒弗年轻时也是社会主义者,后来也成为自由主义者。我们可以发现,一阙歌声、一篇文章就能够成为改变意识形态的契机。

人选择信奉哪种意识形态,是受多种因素影响的。至少来说,是受着接触信息的影响,随着年岁的增长,人接受的信息越来越多,比如在朝鲜人看到被当局禁止的书,他的思想自然会发生变动。

人选择哪种意识形态,也受着经历的影响,人可能因为奇妙体验把这当做神的启示进而信服宗教,也可能因为现实的逆境使人们对原先的意识形态产生怀疑,比如在雅典瘟疫和欧洲黑死病之后,对原先宗教的怀疑就显著增多了。人所生活的现实是不断变化的,人对现实的理解方式也在不断变化,人的意识形态自然也会因此而变动。

再者,意识形态的传承性很差。

托克维尔出身贵族家庭,他的曾外祖父是鼎鼎大名的保皇党人梅尔歇布(Malesherbes)。梅尔歇布在法国大革命时期挺身而出为路易十六辩护,结果辩护失败自己也被送上了断头台。托克维尔的家庭是极具保皇传统的,托克维尔曾经回忆,他在少年时代和其家人一起含泪演唱缅怀路易十六的歌曲。但是,托克维尔并未继承其家庭的保皇传统,他虽自述爱自由胜过爱平等,但是终究成为了思考如何在平等下实现自由的思想家。

中国近代很多人物的历史也能体现政治意识形态在代际间容易改变,比如鲁迅,自鲁迅的六世祖中举,家族中有无数进士、翰林、秀才、举人,鲁迅祖父周海清也是翰林。但是鲁迅并未继承“家学”,而是后来成为新文化运动旗手。

我们随处可见,父母与子女选择的政治意识形态,保守主义的父母,自由主义的儿女,这是很常见的家庭。人的思想难免会受到其父母的影响,可是人选择什么意识形态是受多种社会关系的影响,父母的意识形态显然不能稳定“遗传”到子女身上,这就导致意识形态难以长久稳定传承。

还有,意识形态的边界不明确。

在民主社会,意识形态与意识形态之间的区分并不明确,稍有价值的区分方式是政党成员身份。在民主社会,政党为了尽可能多的吸引选票,一般都是一种全民党的形式出现。很多人因为某个政党所宣传的意识形态而加入政党,可是这种政党除了在选举时号召投票,偶尔组织党员活动以外,不能提供更多的东西。人们退出和加入这种意识形态政党,就像改变自己的意识形态一样容易。

最后,意识形态容易内部分化。

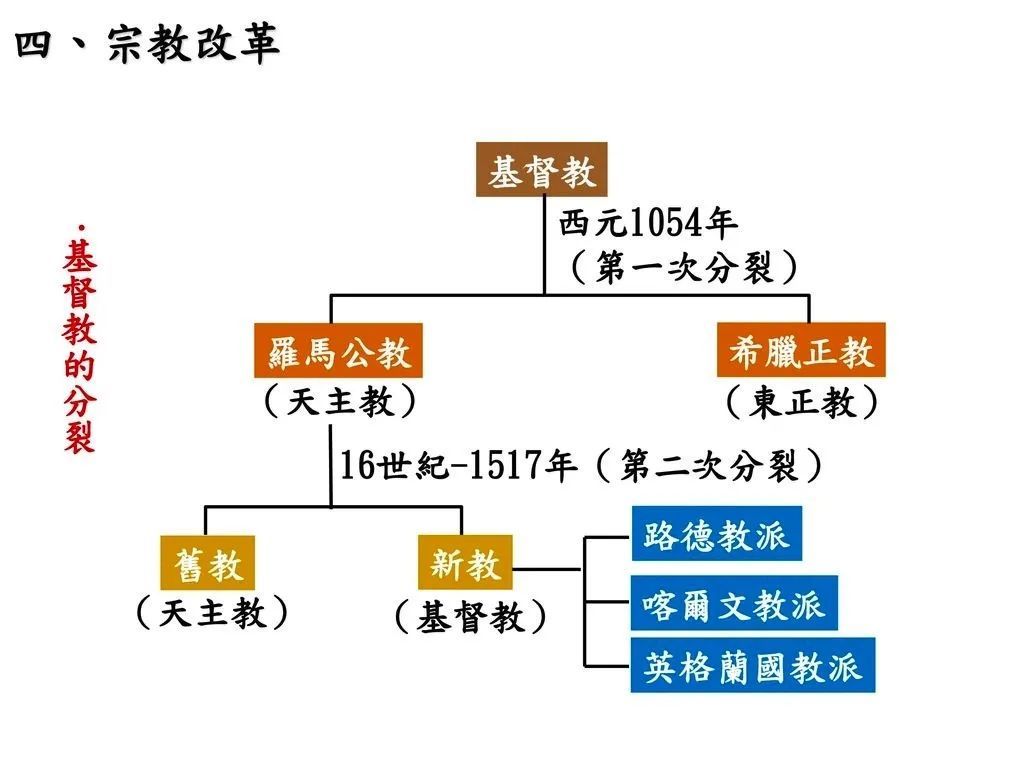

社会主义的思想渊源不过两百年左右,可是社会主义这一意识形态内部就有马克思主义、斯大林主义、社会主义主义、基督教社会主义、托派等派别,这些派别虽都号称社会主义,可是他们的观念确有很大的实质性不同,比如托洛茨基主义支持党内派别,而斯大林主义则反对之。宗教意识形态意识形态也同样容易分化。比如基督教内部就有三大派别,天主教、东正教和基督新教,新教内部也有至少六大宗:改革宗、路德宗、循道宗、浸礼宗、 公理宗、圣公会。再往下,还可细分。事实上,意识形态的内部总可进行细分,导致意识形态内部还有意识形态。

一般来讲,我们能够发现,宗教意识形态比政治意识形态更难转别、传承更容易、边界更清晰。

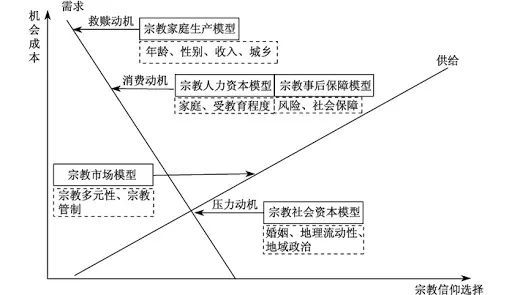

在我看来,出现这种情况的原因是宗教包含一种生活方式,宗教也往往有相应的社会组织。以伊斯兰教举例,穆斯林每日需做五次礼拜,女性穆斯林需带头巾,穆斯林不吃猪肉,这些诸多特征可以把穆斯林和其他群体比较明显的区分开来。宗教是有相对应社会组织的,比如各种教会,信徒加入宗教一般来讲需要教会的批准并进行相应仪式。这种教会还为教徒提供社会交往的空间。如果信徒试图退出宗教,那么他原来的人际关系网络在很大程度上就会受到损害。简单来说,宗教意识形态相较于政治意识形态而言,界线更加明确,加入的门槛更高,退出的成本更大。

但是在现代社会,宗教意识形态受到了强有力的挑战。

让我以基督教举例。在罗尔斯看来,中世纪基督教具有五个特征:一是“权威宗教”,教皇作为教会的中心有绝对的权威;二是“救赎的宗教”,信仰宗教是救赎的唯一手段;三是 “教条式宗教”,有确定的涉及生活多方面的教条可供遵守;四是“僧侣宗教”,僧侣是掌握着获得恩典的途径;最后,具有扩张主义的皈依宗教,其权威遍及整个世界,无边无际

目前来看,这五项特征在今天都难以维持。人们首先会怀疑宗教本身的正确性。就像我们所熟知的,哥白尼的《天体运行论》挑战了基督教会的地心说,达尔文的《物种起源》质疑了上帝造人的说法。现代世界是一个不断质疑的世界,我们生活的社会是一个多种学说相互竞争、相互揭穿的社会。教皇也不再能够对社会的各个交流发号施令,他对星体运行的权威比不上物理学家,他对政治的号召力比不过政治家,他所能决定的只是教廷内部的一部分事物。教徒自己阅读圣经,想当部分基督徒支持因信称义。世界上也不是一种宗教,人民了解到还有其他的生活方式。多数国家也实施的是政教分离的制度。

就数据来看,在一个实行自由主义的社会,信仰宗教的人比例并不高。2012年,60%的美国人自称信教,相比之下,加拿大有46%的人,法国有37%的人,瑞典有29%的人自称信教。(美国宗教例外论:Paul 2014; Voas & Chaves 2016。这些数字源自WIN-Gallup International 2012)。认为宗教对他们不重要的美国人可能在20世纪50年代不超过1~2个百分点,于2007年上升到10.3%,2014年上升到15.8%。这里面的代际结构大致如此:“沉默的一代”有7%,“婴儿潮一代”有11%,“千禧一代”有25%。(公开承认不信教:D. Leonhardt, “The Rise of Young Americans Who Don't Believe in God,” New York Times , May 12, 2015,以Pew Research Center 2015a数据为基础。20世纪50年代没有人不相信:Voas & Chaves 2016,以the General Social Survey数据为基础。)

要想让宗教获得更接近共同体的力量,那就得限制人的善观念形成与修正的能力。比如,实施一个政教合一的体制,禁止异端思想的传播。或者,让孩子不能接受正常的公民教育,而是在宗教学校里读书。通过这种前现代的举措,用各种手段阻碍人实现自我决定能力,来维持宗教意识形态的稳定。