非洲採訪手記:在東非尋找台灣、回望台灣

這次去非洲採訪,仍不免總在路上找尋台灣、回望台灣。

比如在烏干達時,我借住在台灣 NGO「愛・女孩 Love Binti」的宿舍裡,有次便跟著運輸車下鄉,去他們在維多利亞湖畔的基地採訪。

因為他們的長年經營,幾乎所有村裡的小孩一看見我,都會大喊「Taiwan、Taiwan」,而不像其他地方會喊「China、China」,感覺確實有點奇異──雖然我不是很喜歡這種,由一個國家作為某個群體刻板印象代表的現象,但這也確實證明了台灣組織在這裡長年駐點的努力。

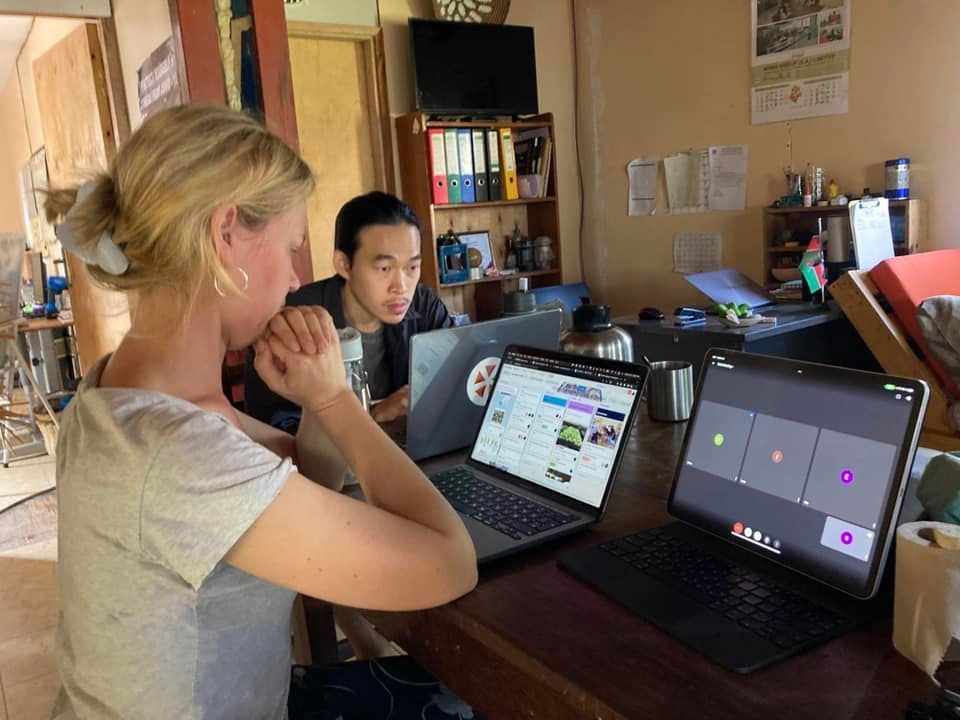

我在「愛・女孩 Love Binti」的基地裡,認識了三位來自台灣的職工/志工,他們分別是在這裡做專案管理的建築師承翰,以及國合會引介來的兩位志工──農藝背景的Ding,以及從事社區營造的Coco。除了三位台灣人之外,還有一位來自丹麥的職工Sofie(也是承翰的女友),同樣在這裡做專案管理。

「愛・女孩 Love Binti」在這裡的計畫包括:

(1)打水井:取水一般是小孩的工作,減少取水行走的距離和時間,能提升孩童就學率。

(2)引進農業計畫:提升作物多樣性、改善農法,並尋找更多元的銷售通路,避免價格受掮客控制、減少市場資訊不對稱問題。

(3)改善校舍環境:來自台灣的建築師在此駐地,使用在地的自然建材、土夯興建設施,減少使用昂貴的水泥。除了改建學校廚房、廁所之外,他們也建置資源回收站、建立垃圾處理觀念。

「愛・女孩 Love Binti」的下一個計畫是改善爐灶,因為當地使用的燃料,是沒有妥善乾燥的木材,所以燃燒效率很低,對於在廚房裡煮飯的人來說,濃煙對身體傷害也很大。這個計畫,除了能在地方層次改善居民生活之外,在更宏觀的層次,也能呼應「減少碳排」的國際議程,因此他們也正籌劃在國際的「碳配額市場」裡堆動這個計畫,藉此籌措經費。

看到他們在村子裡帶來的改變,覺得台灣能以這樣的方式在非洲現身,確實是難能可貴的。

台灣有些學者會批評,和中國強調「一起賺錢」、「一起發展」的發展援助論述相比,台灣的發展援助計劃「太喜歡強調『愛』了」。不過從「愛・女孩 Love Binti」在烏干達的經營來看,台灣發展援助組織近年來,確實已經在改變思維了。

除了「愛・女孩 Love Binti」之外,回想這次的東非採訪,我感覺到有兩件事和疫情前的經驗不太一樣了。

第一件事情是,這次在國外遇到的台灣人,有些人因為疫情已經兩、三年沒回台灣過了──和他們提及這兩年台灣景氣如何熱騰,他們都露出了難以置信的表情。

確實,從小早已習慣財經類新聞會以「經濟不景氣」開頭的我,如果不是這幾年都待在台灣,大概也很難相信,台灣這兩年景氣可以這麼好。

當然,台灣這波榮景,主要還是受益於國際疫情、以及國際市場對晶片的需求增加,進而導致出口數字亮眼,再加上疫情前兩年台灣控制得宜,因此相較於其他國家,台灣國內的消費市場並沒有受到那麼大的影響。

雖然這波經濟榮景的成果並非雨露均霑(中高檔餐廳常常一位難求,但很多基層的小吃攤也在苦撐,今年的通貨膨脹,大概也是我有記憶以來最有感的一次),但整體而言,這兩年台灣的經濟表現確實堪稱全球的離群值(關於這點,歡迎參考《端傳媒》的報導:〈數說台灣經濟:人均GDP超三萬美元,為什麼薪資漲幅跟不上?〉)。

第二件事情是,雖然在非洲遇到的路人還是會對著我叫「China、China」,但如果聽到我說自己是「台灣來的」,有反應的人比以前多了。

受過比較多教育的人,幾乎馬上就會接著問我,「聽說台灣和中國現在關係不好?」、「中國是不是要打你們了?」

在烏干達讓我留宿的台灣NGO「愛・女孩 Love Binti」的 Isaac 也告訴我,烏干達有個國會議員近期就找上了他們。

Isaac 說他心知肚明,議員之所以會找上他們這個台灣組織,主要還是因為烏俄戰爭之後,國際媒體競相報導台海情勢,連帶讓烏干達人也開始認識了台灣。

但整體而言,大部分東非人對於台灣的印象還是很模糊,而且對他們來說,台灣的重要性,似乎依然只存在於兩岸/中美角力的框架之中。

我的盧安達民宿老闆有次就問我,「台灣經濟靠什麼維持啊?你們都生產什麼?」

我告訴他,台灣的產業很多元,從農業、工業到服務業都表現不差,但最重要的產品,是個叫做「晶片(chips)」的東西。

「Chips?」看他疑惑,我才想起在被比利時殖民過的盧安達,chips 基本上只有「洋芋片」、「薯條」這些含義,於是只好跟他解釋起半導體產業、以及晶片的用途。

事後回想,這或許也反映了台灣的產業現狀、以及我們在產業鍊中的位置。

從外表看,我們確實其貌不揚(雖然我們的山澗田野真的很美),擅長出口的也是晶片、電子零組件、汽車零部件這些位於產業鍊中段,非常不起眼、一般消費者也觸碰不到的東西;少數來自台灣、面向國際終端消費者的大品牌(比如華碩、宏碁),偶爾還會被誤認為美國品牌。

只有疫情爆發、晶片開始短缺了,世界才開始注意到,喔,原來有個叫晶片的東西這麼重要,而且關鍵的先進產能,居然掌握在一間叫做「台積電」的台灣公司手上。(關於台積電的擴張,歡迎參考《端傳媒》的地圖報導頁面:〈台積電擴廠史:全球化晶圓代工的昨日、今日與未來〉)

去年冬天,我有次在貢寮的山谷裡突然發現,芒草是個美得令人意外的植物:它在陰鬱時總顯得十分蕭瑟,在陽光下卻又特別美麗。

它經常長在荒地上、經常被視為雜草,只是公路逕流旁不起眼的存在;雖然有陽光的日子並不多、雖然根莖不怎麼結實,但還是可以在某些時刻耀眼挺立。

這兩年來的台灣,偶爾也會給我像芒草一樣的感覺。