人生一串|读《艾未未:千年悲歡》

我读研那时候,有天朋友偷偷摸摸发了个视频让我看,就是《老妈蹄花》。必须承认,这名字对它向我的推广起了重要作用。我那时候有一帮狐朋狗友,有事没事一起喝酒,常常深更半夜从酒吧里出来,吵吵嚷嚷同时跌跌撞撞着走去人民公园门口,要一份优秀的蹄花。那里整排店铺都叫“老妈蹄花”,人人以“总店”自居,没有老成都带路,我是没办法分辨真假。蹄花里的云豆是经典,多加一份要二元钱,汤则可以无限续杯。

但《老妈蹄花》是个记录片,记录的事情让我的三观碎了一地。此后多年,我喜欢说是从汶川地震以后,对宏大叙事失去了兴趣,而“罪魁祸首”,就是这个记录片。从这个意义上来说,人家后来指控他“煽颠”,是不无道理的。把一小粉红变成“恨国党”,这罪实在太大了。

从那时起,我成了艾未未的粉丝,不是粉他的艺术,也不是粉他是艾青的儿子,那时候我对这两样都一无所知,我粉的,是他的良知。也是从他那里,我第一次听说“公民社会”、“程序正义”等等文明社会的法则。2010年,他被秘密拘禁81天,出来后又被以偷税漏税之名处以一千多万的巨额罚款,通过微博“借贷”,几天之内筹到九百多万元。在他的新书《千年悲欢》里,他详细讲述了整个事件的来龙去脉,有些是我当年就知道的,并且亲身参与了的,有些是因为中国的环境只得只言片语的。

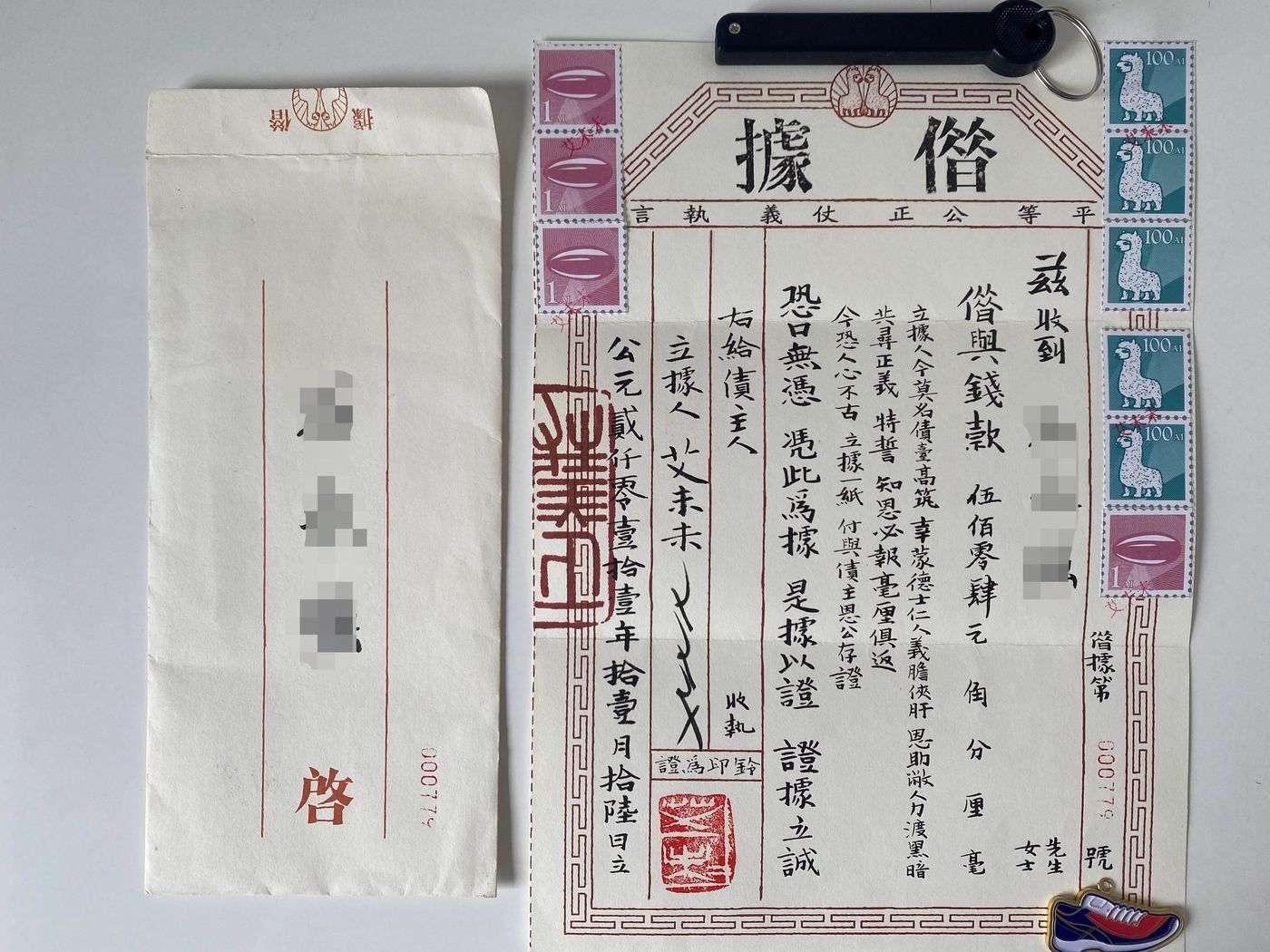

我一个存储老旧无用又舍不得丢弃的杂物盒里,就有当年做为艾未未的“债主”收到的“借据”和两粒葵花籽。我“借”出去的504元在几天后就被如数奉还,付款的时候一腔热血,从没想着要回来。岂知艾未未不过拿这件事当一个盛大的行为艺术,或者说社会实验。“借据”自然也是艺术的一部分,非常精美的手写体,在还钱的同时告知每位债主可以自行保留,不必退还。葵花籽是和“借据”一同寄来的,当年不大知道那是什么意思,拿到手还用牙咬了咬,果然是瓷器。在读《千年悲欢》时才得悉,是另外一个叫“葵花籽”的艺术展的展品。那个展览在伦敦举办,艾未未从景德镇订制了一亿粒瓷制的葵花籽,每粒都由手工绘制,因而粒粒不同。在书里他说:

微小之物積累在一起,填滿它的場地,我說的是一億顆葵花籽,它是一個單詞的一部小說。它不是雕塑或裝置,而是關於身分和記憶、辨識和認同。每一粒獨立而完整,一粒與另一粒並無兩樣,聚在一起,淹沒在無數相似的自我中,匯成一片汪洋。

葵花籽是太多啦。据他说,展出时有几百万粒因为被人踩踏,断裂损毁了。就算如此,还剩下几千万颗,三万多债主每人两颗也不过九牛一毛。哈哈,想到这些,只希望各种送人之后剩下的葵花籽,命运不是进了垃圾筒才好。

但很幸运,曾参与过历史。十多年后从书里读来,颇有些百感交集。去微博找我当年,发现他多次转世后的帐号里虽然已经没有了内容,但他转发我又被我转发的一些微博还在。半夜里怀着忐忑的心情转了一个,早上起来一看,没有阅读量,可见发不出来。

时光一去不复回,往事只能回味。当年觉得一切如此之糟,如今回头看,那却是舆论场最接近自由的年月了。不只是我,连艾未未这样在当时被频繁禁言销号的人,也对那个博客的繁荣时代以及微博初年的讨论氛围颇感怀念。如今他在twitter当然想说什么就说什么,但那终究是另外一回事。这让我读书的心境跟着变得悲凉。很多人以身犯险,怀着美好的期待,换来的是自己的流放,而他为之努力的国家,却越来越糟。看乔伊斯、看黑塞、看茨威格、看艾未未,时常怀疑,也许永远不存在期盼中那个“最好的时代”,只在于你是个什么样的人,你赋予自己的人生什么价值。追求真理让人痛苦,为什么还有那么多人孜孜以求?

艾青原来姓蒋,名海澄。因为不喜欢蒋介石,去了蒋字,将海澄的谐音做艾青。后来加入共产党,随“革命”辗转延安。1957年被打成右派,发配黑龙江,文革时遭到迫害,受尽屈辱。这是那个时代坚守文艺底线的知识分子的集体命运,它明明是恐怖的曾经,可悲的是有那么多人视若无睹。

我花了大概两天时间,读了艾氏父子的生平。艾青生存的时代,虽然如今历史也已不被允许讲述,但庆幸上一代的中国文人,从没停止过讲述,白纸黑字会留下来,成为见证。但我和艾未未共生的这个时代,那些光鲜外表之下的藏污纳垢,已然很难被忠实记录及讲述了。人们会消失,从此再也不见。艾未未很不幸,小时随父亲颠沛流离,大了为某种理想被放逐。但他同时又比很多同样受迫害的人幸运,可以有机会把一切讲给世人听,也为人类把历史记录在案。

我以前读完《傅雷家书》,遗憾傅雷没有机会留下日记,以亲历者的视角记下历史,记下个人的悲伤和绝望。艾青何尝不是?他虽然在浩劫中幸免于难,但也从来没有机会说出一切。经历过那个时代的人,伤痕因而从未被抚平。后来,那种将伤痕深藏于心,顾左右而言他,变成了一种民族性格,以至如今。

其实在鱼姐推荐我去看那个由张洁平主持的和艾未未的视频连线活动时,我多少是有些意兴阑珊的。艾未未被简中世界除名之后,我和他之间的连接也被切断了。我有很多年没有再关注过他的动向,直到2019年底学会翻墙,重上推特,发现他变成了川粉,这让我很失望。我不理解,一个像他那样曾经崇尚公平、正义,那样不顾一切为弱势群体发声的人,怎么会支持像川普那样在我看来一有机会会马上变独裁的人。我觉得他变了,推特上的他,多了戾气,少了当年的有趣。读完《千年悲欢》,我决定理解他,一个人,有国不能归,有家不能回,四海漂泊,无论事业上取得怎样的成就,内心里那空了的一块,可能只能靠一些攻击性去弥补。而社媒的短平快,将一切都放大了。通过那天他在视频里不疾不徐的讲述,以及在这本书里充满感情的回望,我觉得他对人性的体察、对弱势群体的关怀,从未改变。整本书里,他没有诅咒过人性,包括红卫兵和那些在81天拘禁岁月里让他吃尽苦头的国家机器的螺丝钉。那些人把自己当螺丝钉,但艾未未的笔下,他们都是活生生的人,有着普通人的艰辛和悲喜。对那两个在囚室里不眠不休贴身监视他的人,他写道:

某種程度上,他們與我有相同的處境:被禁錮和束縛、現實與過去斷裂、杜絕對未來的想像。我遲早會離開,而他們會繼續站崗,那是他們僅有的技能;直到驟然離開的一天,發配回之前的農村。

每個警衛都付出代價來適應這種怪異的日子。為了變更貧窮的命運,用青春換來的是一身綠軍裝。他們像被丟進魚缸中的魚,命運不受自己控制,被使用或拋棄都隨他人的支配。

我們彼此更熟了。寂寞中,他們有很強的傾訴衝動,哪怕可能會帶來不堪的後果。他們告訴我,他們的父母是誰、家鄉在哪兒、成長的歲月,和為什麼要入伍、在看守我之後還做些什麼。我一合上眼就能看到他們的親人,步入他們青澀的童年,想像他們的未來。

艾未未的儿子叫艾老,纪念自己的父亲。他在书里用了很多的笔墨写艾老小时候,对儿子的爱溢满字里行间。真是个聪明的孩子,几岁就能写诗,那些诗句比艾青的更能打动我。可惜的是,艾老长大后,便隐去了踪迹。也许是为了保护他,也许,和普通人家的孩子一样,年岁渐长,便生长出另外的枝丫,和父亲从精神上渐行渐远。

在那个视频连线中,张洁平问艾老有没有读这本书,他给出了怎样的评价,艾未未开说,他长篇大论,写得像某个大学里的老教授改作文(大意)。

而在书里,说到和儿子的情感,他写:

艾老跟我的情感與我和我父親的感情相像,他過早地成熟了。我要讓我做的事無愧於他,無論他不冷不熱還是無動於衷,他終究才是我的評判,檢驗我的努力是否有益。每當我想起我父親,總是遺憾在我年輕時,缺乏同情心和理解力。祕密拘留期間,在我內心的恐懼不是無法見到我的兒子,而是失去機會讓他了解我曾存在。我要用我的理解和信念架起一座橋梁,它可以被看到和感受到。如果,有一天他想知道更多,我的故事就在這裡。