作为政治运动的防疫——动态清零与大饥荒

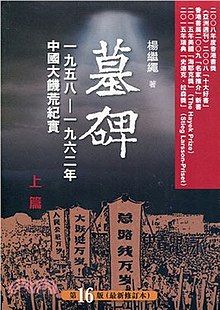

最近在读杨继绳的《墓碑:中国六十年代大饥荒纪实》。就像书名所写的那样,这本书讲的是在中国历史课本中被刻意淡化甚至抹杀的那段历史——大跃进所引发的六十年代大饥荒。

作者曾经是新华社高级记者,这个身份让他有机会对体制内的人员做访谈调查,接触到当时党内的亲历者,也有调查档案的资源,可以说可信度还是有一定保证的。同时,作者的父亲曾在那个年代被饿死,也导致他出于个人情感的原因愿意去记录和反思这段历史。

这本书的上半部分盘点了当年饥荒较为严重的11个省的统计数字和访谈调查,以纪实的方式赤裸裸地呈现当年的惨状。后半部分主要梳理了造成这场人祸前因后果,分析了造成这场惨剧的机制,直言不讳地批评毛时代的极权主义。

在出国之前,我对于大跃进和大饥荒也不是完全没有了解。我们的历史课本会说大跃进过程中出现的人民公社和大炼钢铁以及浮夸风和共产风,也会经常听老人们讲六零年代所谓三年自然灾害时期的故事,但却从没有把这大跃进和大饥荒联系在一起。出国之后,我慢慢明白大跃进并不仅仅是课本上所说的“曲折探索”那样轻描淡写,而是造成了成千上万人饿死的大型人为灾难。

然而,就算我已经有一定的基本认知和心理准备,但当我翻开这本《墓碑》的时候,还是被作者直白语言下所揭示的赤裸裸的惨剧所震惊,因为对惨状的形容过于直白,一度让我产生生理上的不适。当我读完这部书,我对那场大灾难的认知便不再是抽象的数字和概念,而是活生生的画面。

更重要的一点,我从这本回顾历史的著作中,仿佛看到了疫情以来中国的防疫政策的影子。

不知道你有没有考虑过这些问题:

为什么要给动物做和钢筋做核酸呢?在人烟稀少的雪域高原和牧区为什么要制造群聚环境做核酸呢?为什么质疑莲花清瘟和中药在防疫中的作用会被禁言?为什么之前我们谈封城的时候还感觉像个大工程,怎么现在封城换了个叫法就成了家常便饭了呢?在40多度的高温下排队做核酸是哪个脑子被驴踢了的人做的决定?是谁要求女排运动员要戴着口罩比赛呢?与病毒共存这个茬儿,为什么在墙内再也没人提了?

哥们儿,恭喜你,你正在见证一场名为防疫的政治运动。

啥?这个年代还有政治运动?

诚然,严格意义上来讲,它并不像文革那样,从一开始就声称是政治运动,也并非从一开始就有明确要打倒的目标。然而这不妨碍它演变成政治运动,或成为政治运动的载体。

历史总是惊人的相似。六十多年前也有一场披着建设社会主义运动的外衣的政治运动——它的名字叫大跃进,它的后果是饿死上千万人的大饥荒,它的后续发展叫做文化大革命。当我翻开六十多年前的那段历史,去了解大跃进和大饥荒,我惊叹于当年这场超英赶美的建设高潮与如今独步天下的动态清零有那么多的相似之处。

始于和外国比高下

中国的制度永远是优越的。不论是当年的计划经济下的所谓社会主义,还是如今的中国特色的社会主义,这是不可质疑的前提。既然制度是优越的,那么我们六十多年前就就应该能够超英赶美,六十多年后就应该可以在全世界都消灭不了病毒的情况下,持续不断地清零,这正是体现我们的制度优越性的时候。巧了,毛太祖和庆丰帝不约而同地把赶超目标锚定在以美帝国主义为首的西方各国。

三面红旗不容否定,动态清零不可动摇

大跃进饿死那么多人,但是不论事态多么严重,不论大跃进错的多么离谱,“三面红旗”(总路线、大跃进、人民公社)这个路线是不能否定的,这是立场问题,是路线斗争,是是否向毛核心看齐的问题。时至今日,清零的总路线也成为了这样一个存在,所有对防疫正常提出异议和质疑的人都会被视作攻击党的总方针和意识形态,是否与病毒共存的讨论空间越来越小。不论是暴力防疫还是封城下的上海吃不饱饭买不到菜,这些对于官员来说都是小事,经济和民生受损顶多是能力不足的问题,而是否严格执行清零政策则是政治忠诚的问题。

防疫成为官员政治表态的手段

这本书中作者有一个观点很值得玩味:除去自然条件的影响,对上面政策执行不够的(所谓的右倾机会主义)饿死人就越少,对毛泽东的路线越忠诚的地区饿死人就越多,在上面下达命令的基础上创造发挥的越多,造成的灾难就越大。

如今各地应对疫情何尝不是这样呢?

如何应对疫情早已不是科学问题,而是政治立场问题,官员怕错队,因此会宁可过度执行,更有甚者他们会揣测上意,在动态清零的大方针的基础上发挥创造,他们要做的比其他人更过火,才能表现出他们的立场更坚定,自己才更有可能更上一层楼。比如不仅有阳性会立刻封城,就连没有阳性也要搞什么“大练兵”模拟封城;给动物和非生物测核酸,在雪域高原和大草原上做核酸,让人门在酷暑下排队做核酸,这一切都是政治表态。这些做法不仅仅是惧怕上级高压的过度反应,而更像是对上面的刻意逢迎,这种逢迎越严重,对清零总路线执行越坚决,民众生活就越困难。这何尝不是这个时代的“浮夸风”呢?

不仅要消灭疫情,更重要的是消灭不同的声音

之所以说防疫是一场政治运动,是因为他和当年的大跃进一样,不仅仅是不切实际的做蠢事,重要的是生产运动中一直伴随着“扣帽子”式的批判,说白了,大跃进也好,如今的防疫也罢,对于统治者来说主要的目的并不是超英赶美或防疫本身,重要的是在生产运动和防疫运动中消灭和打倒反对派和不服从最高权力的力量,不论着些不服从的力量来自于体制内官僚还是民间。

大跃进的过程中始终伴随着反右倾的清洗运动,谁反应基层的困难谁就会被扣上右倾的帽子;而防疫运动则是先以防疫为理由限制和剥夺人的自由,再以反对防疫政策为罪名消灭争取自由的人和思想,最终筛选出可以忍受不自由的人,以及甚至狂热支持极权主义思想的人,体制内与病毒共存的呼声被压制,甚至连批判中医都会被直接扣上不爱国的帽子。

都出现了非人道惨剧

虽然大饥荒时期造成的人道灾难要比防疫更惨烈,然而考虑到当今整个世界和中国的发展水平,防疫过程中发生的非人道的事情也算是骇人听闻:封城导致的断粮;没有核酸无法就医导致有病不能及时治疗;医疗资源的在防疫上的滥用导致医疗资源紧张;以无害化处理为理由扑杀宠物;国际航班五个一政策导致的无法回国探亲;为了完成中央规定疫苗接种率,地方政府强制打疫苗,不良反应致死的人维权无门;为了防疫把门钉死不让人出门;因违反当地防疫政策被拉去游街示众当众羞辱......这些非人道的事情不胜枚举。

在结果上都加强了政府对社会的控制

人民公社的负面结果并不仅仅是通常所诟病的大锅饭造成的浪费,我们更要认识到:在实现共产主义这一伟大目标的号召下,政府利用人民公社和生产队这种组织模式,悄悄地剥夺了个人的一切权利,并掌控了一切信息来源,甚至个人生活,社会关系以及个人思想。集体主义下的原子化莫过如此——人作为集体的一个单元,而原子和原子之间没有自由的信息流动的思想交流,一切信息和思想来自于这个集体,那么人就很难对现状有制度层面的质疑。《墓碑》的作者在书中的自白,很生动地描写了这种环境下人的思想:

父亲饿死,我很悲痛,但没有丝毫埋怨政府。我不认为这和政府有什么关系。也不认为这和“三面红旗”有什么关系。我对当时宣传的“大跃进”的成就、人民公社的优越性依旧深信不疑。我不知道更远地方发生的事情。我以为我家乡发生的事是个别现象。我以为父亲的死只是我一个家庭的不幸。想到伟大的共产主义即将到来,家庭的这点不幸算什么?党教导我遇事要牺牲“小我”,维护“大我”,我绝对听党的话。这种认识一直保持到文化大革命时期。

回过头来想想,现在被社会主义铁拳锤爆的粉红们何尝不是这样呢?其实这样的人早已有之,年代虽然变了,如果钳制思想的制度不变,人的思考和行为方式也不会变。看看早已习惯的核酸检查和健康码,看看那些志愿者”大白“,看看那些名为防疫人员实为维稳力量的白衣黑皮们,哪个不是在剥夺你的自由呢?当人们从被迫服从到主动配合再到真心赞成的时候,个人的一切——从外在的生活资源到内在的自主思维方式都将会被剥夺殆尽。

防疫这场政治运动可能会造成的后续影响

我用大跃进与大饥荒来和防疫运动做对比,不仅是因为两者表现出很多相似的特征,也不仅是因为两者有着同样的运行机制,更是因为我隐约地感觉两者处在相似的历史节点。

大跃进造成大饥荒之后,在”七千人大会“上毛泽东的一尊地位首次遭遇挫折,被迫退居二线,将一线的具体事务交给了刘少奇。然而,毛是一个善于秋后算账拉清单的人,在这场他看来的”路线斗争“中,他明确了谁是朋友,谁是敌人。后来的事情大家就都知道了,为了夺回党和政府的绝对的控制权,他发动了文化大革命。

而如今的动态清零同样使中国的经济增速骤降,这使得路线斗争又一次摆在了明面上。表面上这是要清零还是要经济这一具体问题之争,而其背后实际是走改革开放路线还是走强化国家控制一切的极权主义路线之争(虽然具体形式可能与之前不同)。很不幸,我不得不说后者胜出的可能性要大得多,或许今后就像大饥荒过后的文革一样,更加激烈地更加深刻地消灭反对声音。

为什么要在防疫运动的时代回顾大饥荒

我这种单纯的比较或许有缘木求鱼之嫌,我也希望历史的悲剧不要重演。但是我们必须充分地理解当年大饥荒的产生机制,同时在感性上深刻地体会到这个大灾难的严重性才有讨论的前提,毕竟,我们无法指望连大饥荒这件事本身都不甚了解的中国年轻人会有什么深刻的反思,更不能指望这样的社会能够学习过去的经验教训进而避免相同逻辑的人祸。

特别是当这个专制体制不仅没有根本变化并且加速回归独裁之际,我宁可把事情想得更糟糕一点,去回顾1949年以来(或许是人类历史上)最惨烈的灾难。因为只有记住灾难,才有避免灾难的可能。

最后,还是用本书前言中的一段话做结尾与朋友们共勉。

墓碑是凝固的记忆。人类的记忆是国家和民族赖以进步的阶梯,是人类航程前进的路标。我们不仅要记住美好,也要记住罪恶,不仅要记住光明,也要记住黑暗。极权制度下的当权者隐恶扬善,文过饰非,强制地抹去人们对人祸、对黑暗、对罪恶的记忆。因此,中国人常犯历史健忘症,这是权力强制造成的健忘症。我立的这块墓碑恰恰是让人们记住人祸、黑暗和罪恶,是为了今后远离人祸、黑暗和罪恶。