存在主義式反諷在澳門的呈現:以本地YouTuber為例|投稿 #12

作者:安子 Master Andrew

近日,以諷刺時弊聞名的澳門影像製作公司FreeDream飛夢映画正式推出YouTube收費會員計劃;然而,諷刺的是,YouTube竟然不容許澳門地區IP的使用者登記為收費會員,令網民必須用代理伺服器用香港或海外IP「翻牆」才能支持本地創作。

同時,另一以惡搞出名的本地YouTube頻道「膠街架精神病院」,作風愈趨「主流」和大膽,推出改詞歌曲《小心犯法》嘲諷澳門「相對靜止狀態」種種措施的荒謬。

雖然,或有人會認為「打擦邊球」的飛夢及「直線抽擊」的膠街架只代表澳門少數聲音;然而,本文認為,從哲學角度來說,「反諷」在澳門網路媒體界的興起,或能喚起澳門社會主體性的覺醒,實有正面意義。

或者你會覺得這種說法太誇張:飛夢只不過是不斷用「王家衛藝術風格」進行惡搞和擦邊球,膠街架則只是用通俗易懂的方式直線抽擊種種社會荒誕現象,跟「主體性」這種高深的哲學概念有何關係呢?

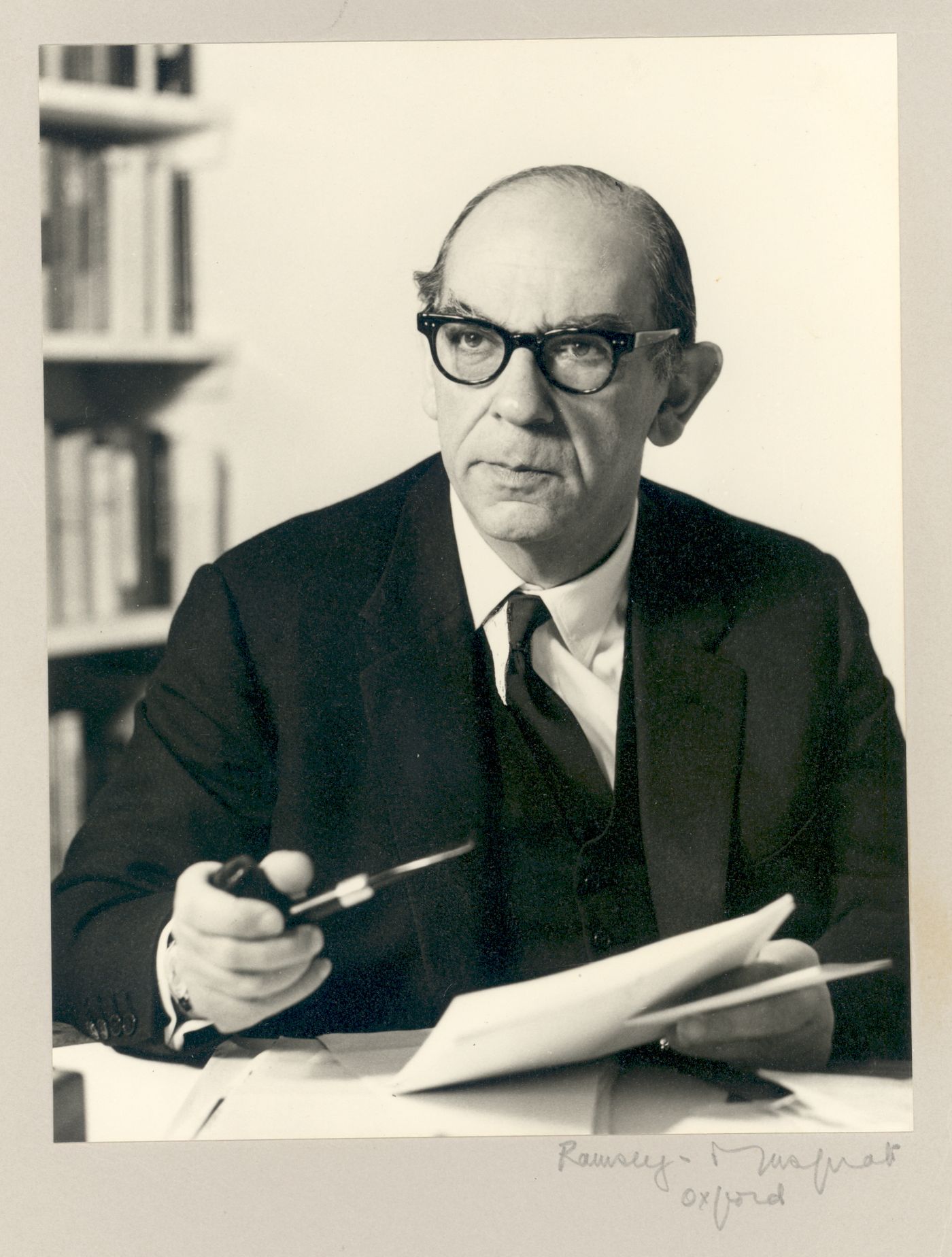

然而,從齊克果(Søren Kierkegaard,1813-1855)的立場來看,西方哲學史正是始於反諷引發的主體性覺醒。故此,本文從存在主義哲學角度大膽推斷反諷對澳門「主體性覺醒」的正面作用,實非誇張。

本文先解釋哲學上反諷的定義及其與哲學史發展的關連,再回到澳門的社會處境,推論其對社會可能帶來的正面作用。

何為反諷?

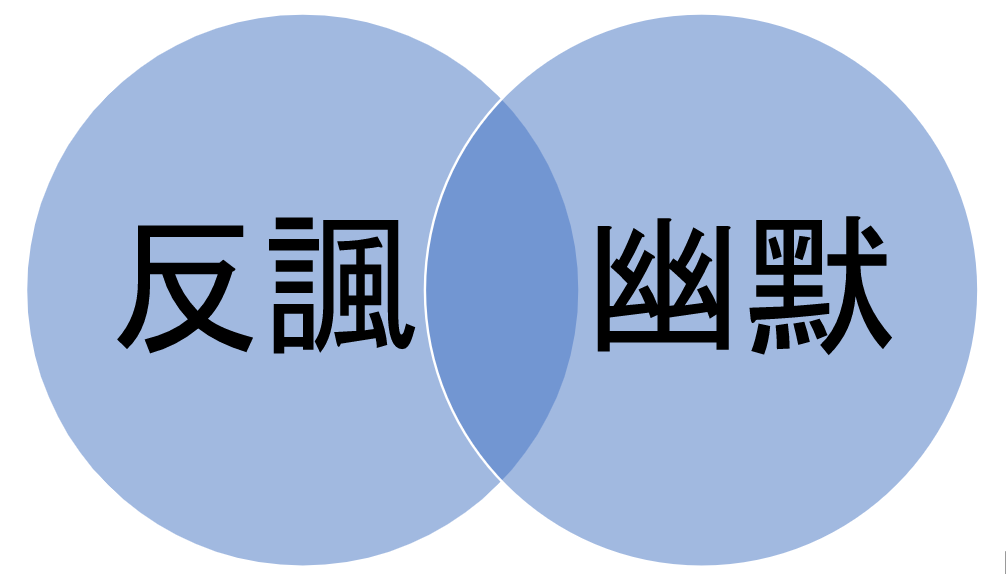

根據我去年在《學識》任教的課程〈批判的基督教神哲學 - 齊克果存在主義〉,反諷和幽默概念有以下差別:

- 反諷/反語 Irony:講反話,修辭手法(不一定好笑)

- 幽默Humour:灰諧搞笑(不一定有諷刺成分)

幽默不一定反諷,反諷也不一定幽默。例如一人講反話說「我很喜歡做核酸檢測」,這反話不一定好笑;反之,一人說冷笑話「我家興建圍欄花了很多時間,因為『左右為難』」,也沒諷刺誰。澳門某些有點辣,卻又頗有人氣的YouTube頻道更是盡可能嬉笑怒罵而避談政治時事,就是這一類。

如用范恩圖(Venn diagram)表示,諷刺和滑稽似乎屬於反諷和幽默之間的交集。

然而,諷刺(Satire)與滑稽(Ludicrousness)的差別則不明顯,兩者都是以嘲笑的方式揭露矛盾或荒謬。如果從詞源說起,似乎滑稽是漢文的概念,諷刺是西洋的概念,因為前者早見於《史記.滑稽列傳》,以形容「談言微中,亦可以解紛」,而後者在十九世紀末西洋諷刺文學傳入東亞才於中、日文學盛行。

然而此說並不準確;事實上早於毛詩序已有「上以風化下,下以風刺上,主文而譎諫,言之者無罪,聞之者足以戒。」唐朝高駢的七言律詩〈途次內黃馬病,寄僧舍呈諸友人〉亦言:「依違諷刺因行得,淡泊供需不在求。」

由於諷刺與滑稽的差異並不明顯,所以本文假設兩者近義,兼俱反諷與幽默的性質。

反諷的哲學功能:破而不立與主體性覺醒

反諷又跟哲學有何關係呢?反諷之所以要「講反話」,就是為了間接否定:若我說了一句反話「我真係好鍾意澳門」,我間接否認「我真係好鍾意澳門」。而齊克果在其著作《反諷的概念》(Concept of Irony)所言:

對於反諷主體來說,其所面對的現實已完全失去其有效性⋯⋯然而,另一邊面,他並未擁有新的現實。他只知道當下與理念不符。⋯⋯可是,反諷者已踏出其時代的界線,並回頭面對這界線。將要發生之事向他隱藏,隱匿於其背後,而他極力反抗的現實是他必須消滅的東西;此時此處,他注視到自己的目光如炬。(註1)

齊克果認為,反諷在哲學上的最大作用有兩點:「破而不立」以及「主體性覺醒」。反諷是對現實的純然否定,卻不必肯定新事物。一人諷刺政府防疫措施如何荒謬,不代表他同時肯定其他的防疫措施,因此反問諷刺者「咁你又有乜高見」或「唔通乜都唔做」都是誤解了反諷的功能。

但為何反諷會同時帶來主體性覺醒呢?因為人在否定現實同時,發現了自己不屬於這現實,於是「自我」的存在就被突出了:

反諷是主體性的性質。在反諷裡,主體負面地自由,因為被預設賦予主體內容的現實並不在此。他從承載主體的現實限制裡得釋放,但他只是負面地自由,而且此自由被擱置,因為沒有現實盛載他。(註2)

用以賽亞.伯林(Isaiah Berlin)的說法,自由可以分成正面自由與負面自由兩種:負面自由是指「擺脫限制」的能力,正面自由才是指實現自我的能力,因此有「x從y中得自由去做z」(x is free from y to do z)一說。

齊克果指出,在「破而不立」的反諷裡,自我擺脫了現實的限制,卻未有找到新的現實去實現自我,因此只有負面自由,未有正面自由實現自我。關於正面自由的探索,要到其中後期著作《致死之病》才找到出路,暫且不論;但負面自由一說,已足以解釋反諷如何從現實中突出自我的存在。

當人還未反諷現實時,人的內容仍被現實決定。政府叫你在家就在家,叫你做檢測就做檢測;但當人以反諷否定這些現實的措施時,在意識上人就不再被現實決定了,現實與自我對立起來。

齊克果進而指出,西方哲學史實始於反諷。蘇格拉底以對話的方法挑戰神話權威與大眾信念,迫希臘人反思種種概念問題,就是反諷。日本哲學家西谷啟治說,神話學是現代的產物,因為對於古人來說,神話就是現實,他們既活在神話之中,根本不會視神話為神話。(註3) 然而,齊克果認為,蘇格拉底挑戰了神話權威,把希臘人從權威之中解放出來,使主體性得以顯露。

同樣,耶穌質疑猶太傳統律法,在安息日治病、趕鬼,亦可被視之為一反諷者,只是相比起反諷者的「破而不立」,耶穌卻是「破舊立新」,重申了「愛神愛人」的誡命,故齊克果歸類耶穌為反諷者,而是在《愛在流行》(Works of Love)獨立討論耶穌的教導。

諷刺的特殊功能

雖然一般大眾未必想成為哲學家,對蘇格拉底或齊克果的哲學未必感興趣,但文學等藝術手法為大眾提供了一個更容易入口的反諷方式,即諷刺。

關於諷刺藝術的威力,不得不提已故捷克作家、異見人士及總統哈維爾(Václav Havel)。李歐梵指出,哈維爾所創作的荒誕劇「描繪的是一種窘態,一種人際關係的不協調,甚至是一種『群體性』的荒謬。而這種窘迫的荒謬感,他認為是二十世紀人的常態⋯⋯所以,從哲學的層次而言,他在提出危機的同時則強調『人的個體』意義;而就社會和政治層次而言,他所批評的是群體生活的虛偽和理性的喪失」。(註4)

言則哈維爾對共產主義時期捷克的官僚主義及黨八股的諷刺,事實上也是一種存在主義的工作,只是加上一種幽默的藝術包裝,使大眾更易接受。

相比起齊克果難懂的哲學著作,對於今日的澳門人來說,飛夢或是膠街架的諷刺影片似乎更易入口。或許麗珍老師和中村先生等演員本身無意成為澳門的哈維爾,但飛夢和膠街架的諷刺影片創作,同樣也能產生存在主義「主體性覺醒」的效果。

在嬉笑怒罵之餘,諷刺影片強調了現實的荒謬,否定了現實,使自我與現實對立起來。

不過,必須留意的是,反諷行為本身具有的相當的危險性:對於醒覺的人來說,諷刺或者好笑;但對於拒絕醒覺,或者不願他人醒覺的人來說,諷刺充滿冒犯。

哈維爾本人曾多次入獄,蘇格拉底甚至因為其哲學理念而被判死刑。因此,我們可以推斷:我們覺得很好笑的諷刺時弊的改詞歌曲或是短片,一些親政府者可能感到冒犯。

從事反諷的藝術家必須小心計算自己的風險承受能力:到底哪些對象可以冒犯,哪些對象不可,以及冒犯的程度可以多大,都是創作必須考慮的問題。

如今,透過網路影片,藝術反諷漸漸在澳門流行,但到底觀眾的主體性醒覺只能帶來一點心靈慰籍,還是能夠改變社會的不合理現象,仍有待觀察,這亦是社會科學的範疇,已超越了哲學研究,還是交由社會學家分析吧。

#文章篇數:1️⃣3️⃣3️⃣

註解:

註1: Kierkegaard, Søren, ‘The Concept of Irony, with Continual Reference to Socrates’, The Essential Kierkegaard, ed. Howard V. Hong and Edna H. Hong, (Princeton: Princeton University Press, 1997), 28.

註2:同上,頁29。

註3:Nishitani, Keiji, ‘The nation and Religion’, Sourcebook for Modern Japanese Philosophy: Selected Documents, ed. and trans. David A. Dilworth, Valdo H. Viglielmo and Agustin Jacinto Zavala, (Westport and London: Greenwood Press, 1998), 394.

註4:李歐梵,〈戲劇.社會.人生——再論哈維爾〉《二十一世紀》第3期(1991),頁74。