黄怀信《鹖冠子校注》商榷

这篇文章记录我在阅读黄怀信本《鹖冠子校注》过程中产生的一些怀疑。有一些我私心希望是发现了错误、新解或新的句读,有一些我只是感到旧说未安,但也提不出万全的定论,也有一些是我认为古人的注解有问题,但黄氏未予指正,还有一些黄氏意思没理解错,但于原文微妙处未充分发明,最后还有少数校勘失误。但其实黄注在我看来最大的问题,恰恰是在前四者之外的那些无法反驳的注解上,总给人一种“好课本”的感觉,类似这样:“美,华美。”大量的这种注解,你也提不出意见来,但你就是觉得,仿佛把文言给注“俗”了。

这一整个校注本,不仅黄氏,乃至黄氏所集的各位注释家,都有一个共通的弊病:他们诚然学问宏深,旁征博引,上稽坟典,下抒己见,项背为我所莫望;然而解读字词句的时候,有时不考虑按照他们的解读,把字词句镶嵌回整段整篇之后,与上下文一不一致,更不考虑与《鹖冠子》作者通过全书诸篇所表露出来的思想主义、修辞特征、习用语料以及其所处时代的一般通识协不协调,甚而不考虑与永恒不变的逻辑规则适不适应。不引《鹖冠子》以自证,却皓首于字书,这岂非舍近而求远?所以,这篇商榷从某个侧面,也是对我个人读书方法论的一种间接演示。其中,一些与上下文的联结,几个与同时代文献相佐证的通假字,鹖冠子喜用裁缝纺织业术语做谐音隐喻的偏好,在本书中因偏旁相同而反复出现的讹字,还有从我特有的知识背景出发做出的个别猜想,都是前人所未发的。

我用的《鹖冠子校注》为中华书局2014年3月第1版,2014年3月北京第1次印刷本。由于我并不具备直接用繁体中文写作的能力,这篇文章中引用的《鹖冠子校注》原文用繁体中文,与原书一致,字体用楷体,其中《鹖冠子》正文加粗显示,我自己的看法用简体中文,字体用宋体。原文中的竖排标点符号,这里均改为横排标点符号。所引原文中的《鹖冠子》正文,如果一句未完,则逗号姑改为句号,有左引号则姑添加右引号,如果一句从中间开始,无左引号则姑删右引号。

由于检校《鹖冠子》各古籍原本,超出了我的能力、资格和阅读动机,这篇商榷当中,想来还是以我错居多。然而,其中只要有一条能够有所裨补,我就觉得非常荣幸了。

博選第一

1.博選者,以五至爲本者也。○吳世拱曰:“以君之所至來之道爲主。”張金城曰:“此謂欲博選良吏,當不分貴賤,百己、十己者固當延攬,即廝役、徒隸之中,有卓異如百里奚、管夷吾亦不可遠,故曰以五至爲本。”(P5)

张说非,黄未指正。至者,致也,五至,即五种延揽手段与五种层次人才之间的对应之道。下文云:“故北面而事之,則伯己者至;先趨而後息,先問而後默,則什己者至;人趨己趨,則若己者至,憑几據杖,指麾而使,則廝役者至;樂嗟苦咄,則徒隸之人至矣。”大意是说,招贤纳士的态度越谦虚诚恳,能吸引到的人才层次越高。所以,关键不是说“就算厮役、徒隶之中,如果有像百里奚、管夷吾那样的卓异之才,也不能疏远他们”,而是说如果你采用对待厮役的态度待人,就只能招徕到厮役之才,如果你采用对待徒隶的态度待人,就只能招徕到徒隶之才。否则的话,难道百里奚、管夷吾,当其在厮役、徒隶之中,竟应当用“憑几據杖,指麾而使”或者“樂嗟苦咄”的方式“至”之吗?下文又云:“故帝者與師處,王者與友處,亡主與徒處。”可见徒隶并不是鹖冠子主张要招揽的对象。鹖冠子此段的主题,是从“应当选择万里挑一的人才”这条理路去推导“博选”的必要性,而不是从“应当选择的人才有可能处在与其才能不相称的身份”这条理路去推导“博选”的必要性。这里的“廝役”“徒隸”和“伯己”“什己”“若己”一样,是对才能等级的指称,不是对身份等级的指称,所以百里奚、管夷吾等人,本就是“伯己”“什己”之才,并不在“廝役、徒隸之中”。

著希第二

2.夫君子者,易親而難狎,畏禍而難却。○按:親,親近。狎,親近而不莊重。難,不易。却,退却。言君子容易親近,但不容易狎褻;雖畏禍,但不輕易退却。(P15)

黄注“難却”未妥。“難却”和“易親”“難狎”句法一致,缺省主语为“他者”,缺省宾语为“君子”,黄注误将缺省主语认作君子。“畏禍而難却”意思是,虽然君子警惕灾殃,但(别人)却很难用身外的祸患吓退(他们)。黄注将“難”释为“不易”,是近年典型的“大家都懂的,我使劲注”;而将“不易”又转变为“不輕易”则是偷换概念。因为“難(不易)”是事情不容易,而“不輕易”则是事情容易而我却慎重对待它,这是几乎暗中相反的两码事。

天則第四

3.聖王者,有聽微決疑之道。○按:聽,處理。微,小,指小事。決,決斷。疑,疑難。(P27)

黄注“微”未妥。微,微妙,幽微,隐微,与“疑”对文,取其“察微知著”之义。把它释为“指小事”,是把圣王之道注“小”了。处理小事则器,器则反道。硬要说成是“小事”也可通,但那就要多几重曲折,引出“治大国若烹小鲜”之论,并且与下文义理不贯。下文云:“能屏讒權實,逆淫辭,絕流語,去無用,杜絕朋黨之門,嫉妬之人不得著明,非君子術數之士,莫得當前。”盖“讒”、“淫辭”、“流語”,唯“聽微決疑”者能“屏”,能“逆”,能“絕”也。

4.法章物而不自許者,天之道也。“法”字當衍。章,朱氏本作“音”,誤。○陸佃曰:“夫法種種差別,稽之天道,豈得已哉?姑以應世而已,甚不自是也。”吳世拱曰:“章,明也,治也。言法主公廢私,猶天道之捐物任勢而不偏私也。”張金城曰:“老子‘衣養萬物而不爲主’者,此也;自許者,莊子徐無鬼曰:‘夫神者不自許也。’釋文引司馬云:‘許,興也。’”按:章,章程、程式;章物,以物爲程式。張引老子,見三十四章。(P50)

“法”字不衍,当为“夫”字之误,“法”字右半像“夫”,二字声母相同,既以形误,亦以音误,诸说殆非。“章”,通“彰”,彰明,昭彰,与“許”对文,“章物”者使物显明,“自許”者使己昭著,此“善利万物而不争”之道,张引老、庄,甚得其宜。吴以“明”释“章”,得之,以“治”释“章”,失之。黄以“法”字为衍,却又延续“法”字留下的印象,以“章程、程式”释“章”,曲甚。亦见下第50条。

5. 拾過不以冥冥。○張金城曰:“淮南氾論‘人有厚德,無問其小節;而有大譽,無疵起小故’,此之謂也。”(P51)

“起”当作“其”,失校。张说非,黄未指正。鹖冠子的意思是说,不要用那些“窅窅”“冥冥”不可见的东西来推定别人的善恶,而不是张氏所谓的,不要用那些细小(但是可见)的东西来推定别人的善恶。

6. 決此,法之所貴也。此,當作“齒”,以音誤。下文“若礱磨不用賜(齒)”即就此言。○吳世拱曰:“‘此’、‘貴’、‘詘’爲韻。”張金城曰:“言法貴寬且適中也。決,呂覽節喪篇‘聖人之所獨決也’注曰:‘決,知。’”按:決,猶挖、刻,此謂制訂。齒,指具體明確的法律條文,針對上‘窅窅’、‘冥冥’而言。齒可以咬物,法律條文可以治事,故以相比,諸說似非。(P51-52)

“此”,原文可通,不必改。夫法,论迹不论心,原证不原情。故“此”,指代“舉善不以窅窅,拾過不以冥冥”,能够做到这一点,才是“法之所貴也”,上下文意相贯。张说近是。黄以“此”“賜”为“齒”,改二字而文气仍不连贯,特为曲说耳。“制訂具體明確的法律條文”,也与鹖冠子总体思想不侔。下句“若礱磨不用,賜物雖詘,有不効者矣”,疑有脱误,不可从。

7.嚴、疾過也,喜、怒適也。○按:嚴,嚴厲,猛烈。疾,急躁。過,謂不過,語急而省“不”字。適,適度。(P62)

当断句为:“嚴、疾,過也;喜、怒,適也。”黄说“過,謂不過”,则“嚴、疾,過也”作“嚴、疾,不過也”,不辞。疑当是“適,謂不適”,如此则为:“嚴、疾,過也;喜、怒,不適也。”文意相贯。但这仍很牵强。按“適”通“敵”,《孫臏兵法校理》“敵”均作“適”,此句意为“喜、怒”是修身治国所需要反对的“敌人”。亦见下第49条。

環流第五

8.故氣相加而爲時。此句依下文例,當作“時相加而爲約”。○吳世拱曰:“節氣相加成四時。”張金城曰:“加,如‘我不欲人之加諸我也’之加,左傳襄公十四年:‘君子稱其功以加小人。’注:‘陵也。’相加,猶曰相陵、相乘。”按,加,“加身”之加,覆也。相,就對象言,非“互相”義。約決而時生,故曰時相加而爲約。(P66-67)

黄改误,注亦误。“氣相加而為時”,总括上文“有一而有氣,有氣而有意,有意而有圖,有圖而有名,有名而有形,有形而有事,有事而有約,約決而時生”。下文“莫不發于氣,通于道,約于事”,也是从“氣”开始,再次进行更为精简的总括,可证。吴以“節氣”釋“氣”,誤。“相加”,谓如上之点滴积累、递次推演、层出涌现也。张以“相陵”释“相加”,不妥。黄氏曲说。若从黄说,“相,就對象言,非‘互相’義”,则下文“功相加而爲得失,得失相加而爲吉凶,萬物相加而爲勝敗”,当作何解?

9.生、成在己,謂之聖人。○陸佃曰:“彼我玄同,盛德之至。”張金城曰:“生、成者,莊子人間世:‘天下有道,聖人成焉;天下無道,聖人生焉。’謂無而能生、有而能成也。荀子解蔽:‘聖也者,盡倫也者。王也者,盡制者也。’盡倫是生,盡制是成。”言生法、成法全在己者,謂之聖人,超乎自然之上也。此“法”指道法。(P70)

诸说皆未得鹖冠子推论的转关,反倒是最早的陆说庶几近之。“生、成”,与上文相应:“法之在此者謂之近,其出化彼謂之遠。近而至,故謂之神;遠而反,故謂之明。明者在此,其光照彼。其事形此,其功成彼。從此化彼者法也,生法者我也,成法者彼也。”所以“生、成”,是与“此(我)、彼”“近、遠”对应的。“生”固在“我”,“成”则未定,故曰“彼”,“彼”是泛称。所以紧接“生法者我也,成法者彼也”之后的一句,但言“生法者日在而不厭者也”,不言“成法者如何如何”,而再接下去就说:“生、成在己,謂之聖人。”意思是说,生在我,成在彼,能够把“成”所在之“彼”,合一到“生”所在的“我”中来,自足自明自有自在,如同圆形复归自身,循环运动而又不变,趋近基督教哲学中所谓“上帝”的概念,则谓之“聖人”。这也与本篇的题名“環流”正相呼应。

道端第六

10.經氣有常理,以天地動。逆天時不祥,有祟。事不任賢,無功必敗。(P87)

诸说断句皆误。“經氣有常理”,“常理”二字繁,“以天地動”不辞,“不祥”“有祟”,合则为叠词,分则为赘语。故当读“常”下逗,“理”属下读,“地”下句,“動”属下读,“時”下逗,“不祥”属下读,则为:“經氣有常,理以天地。動逆天時,不祥有祟。事不任賢,無功必敗。”“經”“理”相对,“動逆天時”与“事不任賢”相对,“不祥有祟”与“無功必敗”相对。本段此句以下直至“賊在所愛”全为四字对仗句式,文气连贯。

11.信臣之功,正不易言。○張金城曰:“易,左昭十八年傳:‘土不可易’注:‘輕也。’是不易言者,重其言諾也。”按:正,定也;易,變易。正不易言,謂出言確定而不變易,即所謂言而有信,一諾千金也。張說非。(P97)

张说不必非。“易”字两义本通,物轻则随势流转,重乃端居不移。况正以言出必信,故不易言、不轻诺、不妄许。张、黄之说二而一。

12.無道之君,任用么麼,動即煩濁。有道之君,任用俊雄,動則明白。○按:煩濁、明白,皆就君心言。(P101)

黄说“煩濁、明白,皆就君心言”,是愈注愈偏狭。“煩濁”“明白”,就君心言亦可,就事理言亦可,就天下言亦可。盖“任用么麽”,则无往而不“煩濁”,“任用俊雄”,则所在尽皆“明白”。

度萬第八

13.虛名相高,精白爲黑。陸佃曰:“黑,或爲‘墨’,‘墨’亦黑也。”○陸佃曰:“沽於虛名,而變亂事實。黑或爲墨,墨亦黑也。詩曰:‘狐狸而蒼,墨以爲明。’”(P138)

作“墨”误,黄注于此未发明。本段上下文:“責人所無,必人所不及。相史於既,而不盡其愛。相區於成,而不索其實。虛名相高,精白為黑。動靜扭轉,神絕復逆。”“黑”与“及”“既”“愛”“實”“逆”成韵,不应作“墨”。

14.其執能以褊材爲褒德博義者哉?○張之純曰:“褊,畢緬切,音扁,衣小也。褊材,蓋謂小材也。褒,博毛切,音褒,大裾也。漢書雋不疑傳:‘褒衣博帶。’此言褒德博義,蓋取大字義耳。”吳世拱曰:“褊材,狹小之材,不足於本也。賈子道術:‘包衆容易謂之裕,反裕爲褊。’史記禮書:‘化隆者閎博,治淺者褊狹。’褒德,文盛也。博義,武大也。”張金城曰:“淮南主術:‘一人被之而不褒,萬人蒙之而不褊。’注:‘褒,大也。褊,小也。’此言主之以神,神乃有所材;今本失材小,則不足與言褒德博義也。”按:褊,小,諸說是。材,同“才”,才能。褊材,即本不足。爲,做。褒、博,皆大義。(P143-144)

诸说固是,但皆未得原文妙处耳。鹖冠子用谐音,以裁缝作隐喻。“褒德博義”,张之纯引“褒衣博帶”,但欲证“褒”“博”二字可对文以“取大字義”,不见“衣”“带”对调即“褒帶博衣”,与“褒德博义”只一声之转耳。褊,从衣,衣小义;褒,亦从衣,谓大裾;盖此处措辞皆从裁缝业中借来。故“材”,指衣料、布材,不必从黄说通假为“才”。“其執(孰)能以褊材為褒德(帶)博義(衣)者哉?”即谁能用一小块布做出宽大衣裳呢?引申而为:谁能凭偏狭之才成就盛德大义呢?张之纯与鹖冠子语妙处失之交臂,黄注大体从张之纯,而于此亦未发明。鹖冠子较喜用裁缝术语为谐音隐喻,《鹖冠子·道端》亦有“观其大袢”之说,俞樾、黄怀信均认为“大袢”即“大端”。亦见下第41条。

15.列時第氣,以授當名。陸佃曰:“(列)或作‘削’。”按:作“削”者字之誤。(P145)

黄校是,但未明“列”误为“削”的路径。疑“列”先误为“刿”(仅增三短竖),“刿”再误为“削”(“刿”字左下两撇出头至横笔即成“削”),非直接从“列”误为“削”。亦见下第19、27条。

16.六六三十六,以爲歲式。○陸佃曰:“六六,六其律之六也。一歲之式,積旬三十有六。”吳世拱曰:“賈子六術:‘聲音之道,以六爲首,以陰陽之節爲度。是故一歲十二月,分而爲陰、陽各六月。是以聲音之器十二鐘,鐘當一月。其六鐘陰聲,六鐘陽聲。聲之數律是而出,故謂之六律。’是皆以重六爲說,與此略別。六六三十六者,陰聲六月,陽聲六月,六六三百六十日也。推數之義也。靈樞陰陽繫日月:‘且夫陰陽者,有名而無形,故數之可十,離之可百,散之可千,推之可萬。’與此例同。‘始’‘式’爲韻。”張金城曰:“淮南天文訓:‘一律而生五音,十二律而爲六十音。因而六之,六六三十六,故三百六十音以當一歲之日。故律曆之數,天地之道也。’此蓋謂政教之施,皆中律曆陰陽之數也。”按:六六,當從五五而進,與六律無關。(P149)

黄说谬。上文刚说:“五音六律,稽从身出。五五二十五,以理天下。”则“五五二十五”以应“五音”,“六六三十六”自当就“六律”而敷衍。张金城曰“謂政教之施,皆中律曆陰陽之數”,極是。《鹖冠子·王鈇》:“天用四時,地用五行,天子執一以居中央。調以五音,正以六律,紀以度數,宰以刑德。從本至末,第以甲乙。天始於元,地始於朔,四時始於歷。故家、里用提,扁長用旬,鄉師用節,縣嗇夫用月,郡大夫用氣、分所至,柱國用六律。里五日報扁,扁十日報鄉,鄉十五日報縣,縣三十日報郡,郡四十五日報柱國,柱國六十日以聞天子,天子七十二日遣使,勉有功,罰不如,所以與天地總。下情六十日一上聞,上惠七十二日一下究,此天曲日術也。”亦由“六律”以至“歲式”,说甚详。

17.鹖冠子曰:“神化者於未有。”張金城曰:“以下文例之,‘於’字上當別有一動詞,今缺。”按:以下文“道於本”“修諸己”“不變俗”例,此“於未有”不誤,省動詞,張說非。○吳世拱曰:“風俗通引運斗樞:‘神化潛通。’”按:於,謂化於,承上省‘化’字。未有,事先。(P156)

张、黄二说均未达。黄说“(化)於未有”承上省动词“化”字,不辞。疑“有”字本在“於”字上,今脱至“未”字下,则原句当校为:“神化者有於未。”与下文“官治者道於本”“教治者修诸己”文法一致。“未”,即未有,承上省“有”字。如此,则张、黄二说的出发点均可满足,既可满足张说对此处缺少一个动词的直觉,也可满足黄说对此处字数应当与下文相同的语感,且省略“未有”之“有”比黄说之省略动词更可得到古文语法的支持。“有於未”,盖上文所谓“遠之(乎)近,顯乎隱,大乎小,衆乎少,莫不從微始”,下文所谓“官治者師陰陽,應將然”,《鹖冠子·泰鴻》所谓“陶埏無形,刻鏤未萌,離文將然”,《鹖冠子·世賢》所谓“長兄於病視神,未有形而除之”,《鹖冠子·能天》所谓“傳未有之將然”也。

王鈇第九

18.齊殊異之物。○陸佃曰:“齊鵬、鷃之大小,等鳧、鶴之長短。”吳世拱曰:“齊,同‘儕’。”言無可比擬也。張金城曰:“鵬飛高,鷃舉近,事見莊子逍遙遊。鳧頸短而鶴頸長,事見莊子駢拇篇。”(P163)

两“頸”皆当为“脛”,张金城失检,黄未指正。《庄子·骈拇》原文:“是故鳧脛雖短,續之則憂;鶴脛雖長,斷之則悲。”若以“頸”论,则鹤、凫皆长,无“殊異”也。

19.列星不亂,各以序行,故大小莫弗以章。陸佃曰:“列,或作‘削’。”按:作“削”者字之误。(P165)

同上第15条,下第27条。

20.天誠、信、明、因、一。不與衆父易一,陸佃曰:“父,或作‘文’。”按,作“文”者“父”字之訛。○陸佃曰:“爲衆父父。”張之純曰:“猶言衆理、衆人也。”吳世拱曰:“父,甫也。言天不爲衆始而易其一道也。”張金城曰:“莊子天地篇:‘有族有族,可以爲衆父,而不可以爲衆父父。’郭注:‘衆父父者,所以迹也。’疏:‘父,君也。’”按:衆父,謂人。易,變。一,其中之一。故莫能與爭先。陸佃曰:“先,或爲‘光’。”按:作“光”者“先”字之訛。○陸佃曰:“南華曰:‘一而不可不易者,道也。’”張金城曰:“注引南華,見莊子在宥篇。”按:其道用之萬八千歲,故莫能與爭先。易一非一,故不可尊增。俞樾曰:“兩‘易’字均無義,乃‘㝵’字之誤。㝵,古文‘得’字。一切經音義引衛宏古文官書曰‘㝵、得二字同體’是也。‘㝵’與‘易’字形相似,故誤爲‘易’耳。下云‘成鳩得一,故莫不仰制焉’,即承此而言。”按:上文“不爲易一”不誤,若作“得”,則兩處皆不可通,俞說非。然“易一非一”確不可通,“非一”當是“非天”之誤。○陸佃曰:“一不足以囿之。”張之純曰:“如其易一,便不成一,所以莫能尊其靈增其高也。”吳世拱曰:“尊,同‘𠟃’,滅也。言增減則非一。”張金城曰:“管子白心篇曰:‘天不爲一物枉其時。’蓋行其所以而萬物被其利。其行自然無爭,故萬物莫能與之爭。若乃枉其所貴,則其所以迹擇亡,而不成其天矣,故曰不可尊爭。張說是也,陸注失之。”按:天有五德,易其一則非天,故其數不可增減。諸說非。(P166-167)

诸校殆非。疑下“易一”涉上衍,上“易”当句,读为:“天誠、信、明、因、一,不與衆父易。一,故莫能與爭先。非一,故不可尊增。”“天誠、信、明、因、一,不與衆父易”与上文“前、後、左、右,古今自如,故莫弗以爲常”对文,“一”与“非一”对文,“故莫能與爭先”与“故不可尊增”对文。盖“一”者,元也,万物始基,故“莫能與爭先”;“非一”者,多也,无限也,无限不可复加,“故不可增”,无限减少仍为无限,“故不可尊(𠟃)”。此即《庄子·秋水》所谓“禹之時,十年九潦,而水弗為加益;湯之時,八年七旱,而崖不為加損”者也,与西方古典哲学中“世界诞生于一”“无限不可限定”的思想相通。至于“不與衆父易”,《鹖冠子·環流》“命者,挈己之文也”校“文”作“父”,张金城注引老子“吾將以爲教父”注“父,始也”,黄怀信注引释名释亲属“甫也,始生之也”,又引仪礼丧服传“父者,子之天也”。是故“父”有“因(原因)”的意思,在这一点上,“天”和“父”能互相比喻。而“父”泛指一切原因,“天”则是众因之因,太始之始,所以没有哪个“父(次级因)”能够取代“天(第一因)”的地位,故曰“不與衆父易”。黄注“衆父”为“人”,大误。

21.事從一二,終古不勃。○吳世拱曰:“一二,簡易不變也。勃,反戾也。管子小匡:‘內教成令,不得遷徙。’”張金城曰:“勃,通‘悖’。莊子外物‘婦姑勃谿’司馬注:‘反戾也。’不勃者,不厲也。蓋言其事之不爽,終古如一也。”按:一二,言簡易。終古,猶永遠。勃,廣雅釋訓三:‘盛也。’淮南子天文訓:‘大也。’言做事簡易,投機取巧,永遠成不了大事。引起下文,二說非。(P191)

黄说非,二说是。“做事簡易”不等于“投機取巧”,此所谓望文生义。“一”,是先秦各家都尊崇的价值,鹖冠子偏道家,尚简去繁,于此尤然。《鹖冠子·天則》:“天之不違,以不離一。天若離一,反還爲物。”《鹖冠子·環流》:“有一而有氣。”又:“一爲之法,以成其業,故莫不道。一之法立,而萬物皆來屬。”又:“空之謂一。”《鹖冠子·度萬》:“守一道度萬物者,法也。”又:“凡問之要,欲近知而遠見,以一度萬也。”上文:“天誠、信、明、因、一。”下文:“天度數之而行,在一不少,在萬不衆;同如林木,積如倉粟,斗石以陳,升委無失也。列地分民,亦尚一也耳。”从“一”至“二”,是《老子》所谓“道生一、一生二”也,盖总挈其纲,则百目井然而举。故“事從一二,終古不勃”,一定是一句正面意思的话,而不是一句负面意思的话。

22.使鬼神亶曰,增規不圓,益矩不方。○陸佃曰:“此言法度至足,無欠無餘,規不可增,矩不可益,非特使人信之,雖質諸鬼神,而無疑也。蓋聖人之法,譬諸身乎:增之則贅,割之則虧。”張金城曰:“此言國之不滅,有不假於規矩之法度存也。”按:規,畫圓的器具。矩,畫方的器具。增規不圓,益矩不方,言其法度自圓自正,益以規矩反不圓不正。(P195)

陆、黄二说,皆会其意,然直译皆未妥。就陆说而言,盖虽“規不可增”,“增規”亦不必反而“不圓”,虽“矩不可益”,“益矩”亦不致反而“不方”,最多但言规矩无用耳。就黄说而言,既然“規”是“畫圓的器具”,“矩”是“畫方的器具”,为什么用了器具之后,反而“不圓不正”呢?《鹖冠子·道端》曰:“鉤繩相布,銜橛相制,參偶其備,方位乃固。”“鉤”“繩”亦是画曲线和直线的器具,鹖冠子并不反对用器具(“法”),这是他的思想中近于法家而疏远老庄的一点。所以“增規不圓,益矩不方”的意思是:规已圆,增减之则椭;矩已方,损益之则为钝角、锐角。犹《庄子·骈拇》所谓“鳧脛雖短,續之則憂;鶴脛雖長,斷之則悲”,亦犹《登徒子好色赋》所谓“增之一分则太长,减之一分则太短,著粉则太白,施朱则太赤”也。

23.夫以効末傳之子孫,唯此可持,唯此可將。陸佃曰:“或無‘唯此可持’字。”按:“持”、“將”同義,又下文獨云“將者”,是此處不當有“唯此可持”四字,一本是。(P195)

黄校是,但未明衍“唯此可持”四字的路径。盖“將”“持”形近而衍也。

24.四時執効,應錮不駿,后得入廟。陸佃曰:“(不駿)疑。”按:王氏本“駿”作“駭”,亦非。○吳世拱曰:“駿,遷改也。言順守典故,不丟失也。”按:駿,借爲“峻”。廣雅釋詁三:“峻,止也。”

“駿”或亦可借为“悛”,《說文》:止也。

25.域不出著,居不連垝。陸佃曰:“(域)或作‘或’。”按:作“或”者“域”字之誤。(P208)

黄氏用词不够精确,其校改常常不从术语上区分各种衍讹脱误的种类。此处当按:“作‘或’者‘域’字之坏。”先秦诸子著于竹帛简牍,一旦蛀腐,即容易灭失偏旁,在校对学上此之谓“坏”。如果“域”作“钺”作“掝”,则谓之“误”。

26.而曰成鳩氏周闔四海爲一家,夷貉萬國莫不來朝,其果情乎?陸佃曰:一本“情”下有“可”字,一本“情”作“成”。按:“情”下有“可”字者衍,“情”作“成”亦非。○吳世拱曰:“情,實也。成,同‘誠’,亦實也。”(P208)

黄校是,但未明“情”误为“成”的路径。“情”“成”以音误,今吾乡读“成”犹若“情”。吴说非。

27.列地分民,亦尚一也耳。陸佃曰:“(列)或作‘削’。”按:“列”作“削”者字之誤。(P210)

同上第15、19条。

泰錄第十一

28.故致治之自在己者也。○張之純曰:“自,從也。此言致治之自不在天而在己,所謂人定勝天也。”吳世拱曰:“自,始也。言在己之慎始如何也。”按:致,達到。治,天下大治之治。自,由也,所從來也。(P245)

张说非,黄未指正,实际采纳其看法(见下第29条)。鹖冠子无“人定勝天”思想。“致治之自在己”而不在天,不等于就要“勝天”。此犹儒家所谓“行有不得,反求诸己”,也不等于说“己必胜人”。“勝天”对鹖冠子而言既不可行也无必要更非有益。《鹖冠子·天則》标题取义“以天为则”,《鹖冠子·道端》:“逆天時不祥,有祟。”《鹖冠子·王鈇》:“天誠、信、明、因、一,不與衆父易一,故莫能與爭先。易一非一,故不可尊增。成鳩得一,故莫不仰制焉。”又:“成鳩氏之道,未有離天曲日術者。”《鹖冠子·泰鴻》:“愛精養神,內端者所以希天。”又:“天、地、人事,三者復一。”又:“上聖者與天地接,結六連而不解者也。”又:“聖人立天爲父。”故言“法天”“象天”“則天”“合天”则可,言“勝天”则失之远矣。

29.尊重焉,故能改動。○按:尊重焉,謂尊、重於天地。改動,謂改造、變動天地。敏明焉,故能制斷之。○按:敏明,聰明。焉,於天地。制,制裁。斷,決斷。之,謂天。改動、制斷之,所謂人定勝天也。(P249)

黄说非,同上第28条。依黄说,本句直译为:“比天地更尊重,所以能够改造、变动天地;比天地更聪明,所以能制裁、决断天地。”斯狂岂极?这是黄氏从上文张之纯注“故致治之自在己者也”,且拿受建国以后历次运动中灌输进来的唯物主义思想,去先秦诸子中找对应。“改造”也是这一时期的词汇产物,不可从。“焉”,即“然”,形容词后缀,只是说“神聖之人”“尊重”“敏明”,并没有要和谁比较。“之”,國也,天下也。

30.所以衛精擢神致氣也。○陸佃曰:“精欲塞,神欲養,氣欲專,故其辭如此。擢者,秀拔之辭。”吳世拱曰:“擢,引出也。致,通也。”按:衛,護衛。精,精氣。擢,拔。神,神情。致,達。氣,浩然之氣。(P250)

黄氏释“神”为“神情”,误,否则“擢神”莫非是强颜欢笑、表情管理之义?释“氣”为“浩然之氣”,偏狭,“氣”为鹖冠子的术语,“浩然之氣”乃孟子的术语,且只“氣”之一种,不宜作此限定。释“精”为“精氣”,也不佳,古人喜欢用单音节词,“精”“氣”“神”各自有义,两两不同。现代人注古文,喜欢把单音节词替换成双音节词,然而以“精氣”釋“精”就是失败的例子,以“精”注“精”,等于没注,以“氣”注“精”,何以注“氣”?这句话陆、吴二说已足,不如不注。

31.故師爲君而學爲臣。○陸佃曰:“教者爲君,學者爲臣。”張金城曰:“學記曰:‘能爲師然後能爲長,能爲長然後能爲君。’故師也者,所以學爲君臣也。蓋古代政、教合一,民以君爲師。尚書泰誓上曰‘作之君,作之師’是也。”按:師,謂聖道神方、帝制神化。學,謂後世君王。上文“要”、“期”,皆學之謂也。(P251)

张说“政、教合一”非,黄未指正。“政教合一”之“教”,专指宗教,不指“教育”,这里是误套现代社会科学术语。把现代术语用于古籍阐释的时候要特别小心,如此处与上文之“人定胜天”,皆是覆辙。黄说“師,謂聖道神方、帝制神化。學,謂後世君王”亦非,文中紧接着的下一句“上賢爲天子,次賢爲三公,高爲諸侯”就是对“師爲君而學爲臣”的解说,不必别为曲说。

世兵第十二

32.欲驗九天之高者,行不徑請。○陸佃曰:“九天,具見鴻烈真經,蓋若南方曰朱天,北方曰玄天,中央曰鈞天之類。”張金城曰:“九天,淮南子天文篇謂之九野,其目爲:中央曰鈞天,東方曰蒼天,東北曰變天,北方曰玄天,西北曰幽天,西方曰顥天,西南曰朱天,南方曰炎天,東南曰陽天。”按:九天,天之最上層,猶九霄。(P267-268)

黄说迂。“九”是约数。张震泽注《孙膑兵法·威王问》:“古代三、九字常用爲虛數,不用作實數。清汪中述學有釋三九篇言之甚詳,如‘三思而行’,‘如賈三倍’,皆約之以三,以見其多,言非一也,言其更多,則用九數,如‘九天’、‘九泉’‘九死一生’。”如果“九天”是专有名数,则以陆、张之说最是。黄解为“第九”,非。

33.執急節短,用不縵縵。○陸佃曰:“孫子兵法曰:‘其執險,其節短。’”吳世拱曰:“執急,主敏疾也。節短,藏己之短。縵縵,窮盡也。”張金城曰:“孫子勢篇:‘善戰者其勢險,其節短。’杜佑注曰:‘短,近也。節,斷也。’梅堯臣曰:‘險則迅,短則勁,故戰之勢當險急而短近。’縵,通‘慢’,周禮春官磬師:‘教縵樂燕’注:‘杜子春讀縵爲怠惰之慢。’此言縵縵者,與前文急、短相對,謂其用兵不惰慢也。”按:執,持、掌握。急,緊急、急切。節,節制。短,不急。縵縵,紛亂貌。言執其所急,節其所短,則輕重緩急有序而不紛亂矣。(P276)

“執”,通“勢”,竹简中常写作“埶”,《商君书锥指》中有多处,蒋礼鸿析之甚明,《孙膑兵法校理》“勢”均作“埶”,《鹖冠子·能天》“埶者,其專在己者也”,吳世拱釋“埶”如“勢”。急,险也。所以“執急節短”就是《孙子兵法》所谓“勢險節短”。吴说“藏己之短”非。黄注“執,持、掌握”,非,沿袭吴说注“節,節制”,亦非,注“短,不急”,附会之论,不知何据。“節”不是“节度、节制”的意思。这里既然与《孙子兵法》一致,就可以参考《孙子兵法》来辨析词性,《孙子兵法》原文:“是故善戰者,其勢險,其節短,勢如彍弩,節如發機。”“其節短”,“其”是代词,“節”是名词而非动词,“短”是形容词而非名词,这句话是形容“善戰者”,所以“短”还是褒义词,而非贬义词。

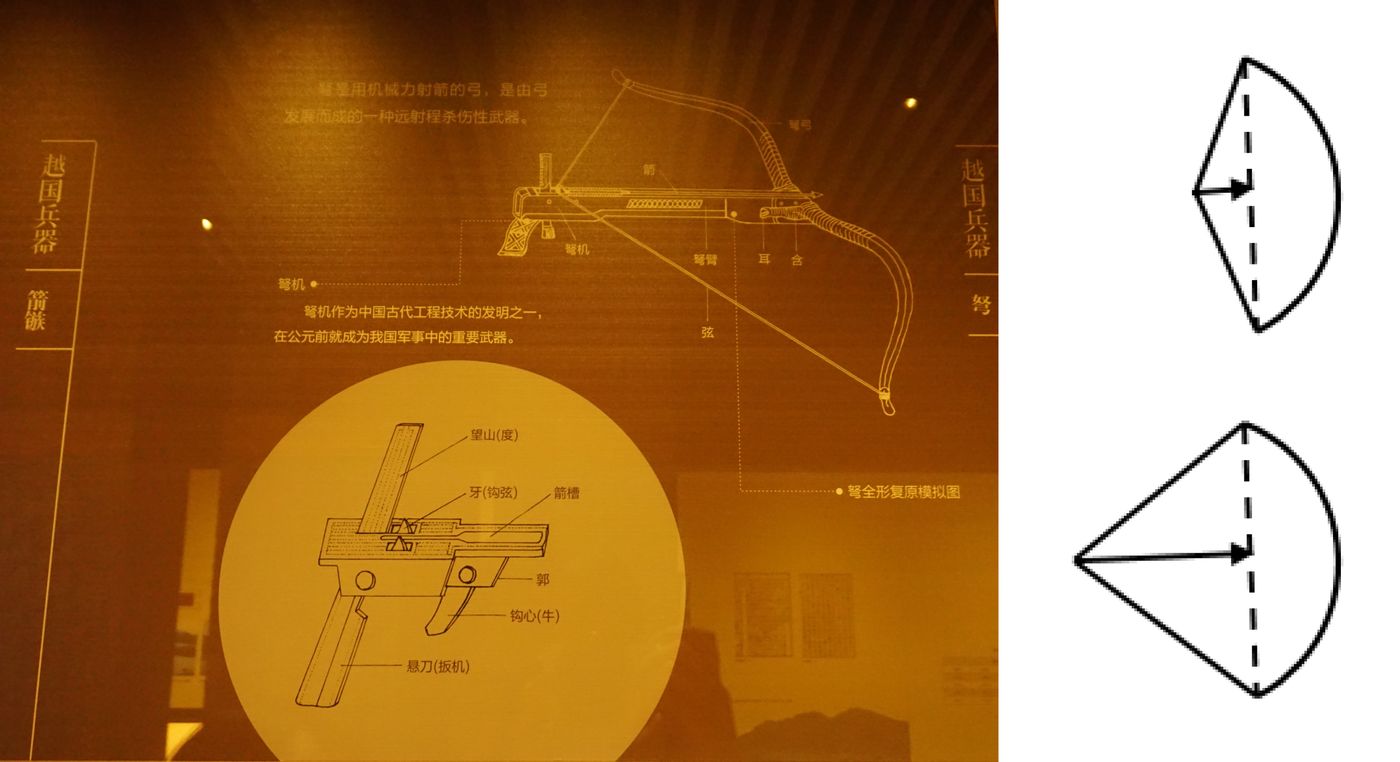

兵家的“節”究竟是什么意思,我一直没有看到一个很清通的解释。一切语言的背后都是隐喻,所以“節”字的本义及其妙处,都要向语源学中去寻求。我有两种猜测。第一种猜测是,“節”大体指的是,一切杠杆中,从支点到更近的那一端的臂长。这段臂长越短,那么为了把它撬起来所需在另一端施加的力就越小。《孙子兵法》说“懸權而動”“以铢称镒”“以碫投卵”“轉圓石于千仞之山”“決積水于千仞之谿”,几乎都有这个意思。第二种猜测是,“節”大体指的是,弓弩的弦沿箭身方向投影的长度。下图左侧是绍兴博物馆为“弩”绘制的示意图,右侧是更抽象的对比图。假如两张弓都已经完全拉开,大家一定会觉得上面这张弓更强,因为下面这张弓,弦可以拉得这么长,说明它每拉伸单位长度所增加的张力(在物理学上这个概念叫做弹性模量)比较小。这种对力量的感知就直观地体现在弓弦沿箭身方向的投影当中,所以说“其節短”“節如發機”。

这句的“縵縵”也很可疑。在《鹖冠子·天則》篇中出现了一模一样的一句“用不縵縵”,说明这是鹖冠子的语言,两边应当采用相同的注释。在《天則》篇的“縵縵”中,陆佃、张金城、黄怀信诸家一概认为是“漫滅”义。但在本篇的“縵縵”中,各家分歧很大,吴世拱主“窮盡”说,和《天則》篇的各家注释接近;张金城持“惰慢”说,与自己前文的注释相矛盾;黄注“縵縵”为“紛亂貌”,更是莫知所本。查“縵縵”诸义项,似乎还是一种拖泥带水、纠缠不清的感觉最为接近这里的原意,引申为“惰慢”,张说庶几近是,但那样就最好整个重新构建《天則》篇“用不縵縵”的释义。如果这里取与《天則》篇各注家共识相近的“窮盡”义,也能说得通,大抵就是《孙子兵法》“無窮如天地,不竭如江河,終而復始,日月是也;死而復生,四時是也”“奇正之變,不可勝窮也。奇正相生,如循環之無端,孰能窮之哉”“應形於無窮”的意思,但这样有一个缺点,就是和上一句“執急節短”之间的推论逻辑不明显。(值得一提的是,《孙子兵法》里那句“無窮如天地,不竭如江河,終而復始,日月是也;死而復生,四時是也”很可以和《鹖冠子·天則》中的“日不踰辰,月宿其列,當名服事,星守弗去,弦望晦朔,終始相巡,踰年累歲,用不縵縵”对照来读。)当然,因为“無窮如天地,不竭如江河,終而復始,日月是也;死而復生,四時是也”和“是故善戰者,其勢險,其節短,勢如彍弩,節如發機”这两句都出自《孙子兵法·势篇》,所以还有一种可能是,《鹖冠子》此段系摘录《孙子兵法·势篇》而成,“是故善戰者”一句化为“勢險節短”,“無窮如天地”化为“用不縵縵”,之所以这两句会推论逻辑不明显,也是摘录的时候顺序倒错的结果。

34.衆人唯唯,安定禍福。○吳世拱曰:“唯唯,順隨無知貌。言聽禍福之去留,不能定也。”張金城曰:“荀子大略‘唯唯而亡者,誹也’注:‘聽從貌。’”按:唯唯,順從聲。安定禍福,謂安於禍福,即得福享福,遭禍受禍。(P283)

黄说非。“安”是反问语气的疑问代词,“安定祸福”即“安能决定祸福”之义,句号当改为问号。吴注释为否定义,是。本段宏论祸福相倚、难以预测之旨,将“安”注为“怎能”,与上下文协调,同时“衆人唯唯,安定祸福”与上文“唯聖人而後決其意”、下文“達人大觀,乃見其可”相对;另一方面,本段采用排比反问修辞,将“安”注为“怎能”,也与前后之“孰識其期”“孰知其尤”“孰知其則”“孰知其極”“奚足以游”“事孰無郵”“孰锤得之”通顺。如果将“安定”视为“安(定)於”的省略,首先是古书没有这种情形下省略介词的先例,其次是既然“衆人”在“禍福”之中皆能“安定”,那还要“聖人”“達人”做什么呢?再次是,如果“衆人”在“禍福”之中皆能“安定”,也就是宠辱不惊,物我两忘,岂不已经和“聖人”“達人”的境界一样了?

35.不肖繫俗,賢爭於時。陸佃曰:“繫,或作‘敷’。”按:作“敷”者非。○陸佃曰:“知也者,爭之器也。名也者,相軋也。”張金城曰:“此前文所謂‘欲踰至德之義者,其慮不與俗同’之謂也。注文見莊子大宗師。‘軋’,或作‘札’。疏曰:‘傷也。’注云:‘名起則相軋,智用則爭興,故遺名知而後行可盡也。’”按:繫俗,被世俗所牽繫。爭於時,不與俗同也。細故袃蒯,奚足以疑?陸佃曰:“一本‘袃’作‘【上㓞下衣】’,‘蒯’作‘葪’。”按:“袃”作“【上㓞下衣】”者字之误,“蒯”当作“葪”,或本是。道藏本作“褺”,聚珍本作“【上切下木】”,亦皆非。○陸佃曰:“蒯,猶‘芥’也。芥,刺鯁也。”吳世拱曰:“蒯,文選注引作‘葪’。葪,說文作‘薊’。賈誼鵩賦:‘細故蔕葪兮,何足以疑’,蓋出此。漢書‘蒯’作‘芥’。文選‘懘葪’作‘蔕葪’。韋昭曰:‘懘音土介反。’司馬貞曰:‘葪音介。’文選注:‘【上切下木】葪與蔕芥古字通。’集韻:‘袃,五邁切,同懘。’是皆聲轉通用字也。張輯云:‘懘介,鯁刺也。’以言細微事不足懘介我心,故於此云何足以疑之者也。”按:袃,類篇:“同‘蔕’,刺鯁也。或作袃。” 葪,借爲“芥”。言太細必成鯁介,無足疑也。事成欲得,又奚足夸?○陸佃曰:“此言如意與否,無足欣戚。”吳世拱曰:“憂患既不疑于心志,功成愿遂,亦不足矜夸也。”按:夸,夸獎,釋矜夸殆非。千言萬說,卒賞謂何?王闓運曰:“以上蓋鵩賦草稿,鈔者誤以爲鹖冠子。”按:王說非,不足信。○陸佃曰:“此言理盡於上,而彼之繁言雖累千萬,猶當賞此。”吳世拱曰:“賞,如賞還之賞。謂,爲也。謂何,猶何爲也。”張金城曰:“賞者,左襄十四年傳‘善則賞之’注:‘賞謂宣揚。’疏云:‘賞者,善善之名。’卒賞謂何,猶曰終宜室美者,其主意何在耶?”按,千言萬說,喻繁言。卒,終。賞,獎賞。謂,同“爲”,吳說是。時成欲得猶不足夸,千言萬說又何足賞。句踐不官,二國不定。○陸佃曰:“句踐嘗臣於吳。”吳世拱曰:“請臣於吳之事也,詳見吳越世家。”張金城曰:“官,說文云:‘吏事君也。’故注云臣於吳。此言句踐詘以求伸,故能卒成事而平二國之事。”按:官,謂以官吏身份事君。二國,謂吳、越。安,安定。言句踐當時若不以官吏身份事奉夫差,則二國皆不得安定。文王不幽,武王不正。陸佃曰:“或作‘武王不執正’。”按:或本疑是。○陸佃曰:“幽於羑里。”吳世拱曰:“幽,囚也。荀子王霸‘公侯失禮則幽’注:‘囚也。’‘幽’‘囚’聲轉。即紂囚文王羑里事。正,君也。”張金城曰:“周本紀曰:‘崇侯虎譖西伯於殷紂曰:“西伯積善累德,諸侯皆向之,將不利于帝。”帝乃囚西伯於羑里。’是西伯以行仁而見幽。武王能定天下者,蓋承祖德而光大之而已,故其文如此。”按:幽,被囚禁。執正,蓋謂改正朔。管仲不羞辱,名不與大賢。○吳世拱曰:“與,同也,齊也。”按:羞,辱,被羞辱。被羞辱,蓋即蒙不智、不勇、不貞之名,張說是。(P289-290)

这段篇幅约占整整两页,体现了本书非常典型的一个问题,就是诸位注家能察秋毫,却不睹太阳,能够对字词进行专业的训诂,却忽略了把整句话放到再明显不过的语境下来看。正应了其上紧接的一句《鹖冠子》原文:“博而不給。”而黄氏更是唯一一位对这段里的每句话都解错的注家。以下逐句论之。

“不肖繫俗,賢爭於時”,陆引庄子,把注释的重点放在“爭”这个一般给人负面印象的字上,由于这个字和“賢”联系在一起,所以陆氏又与老庄哲学“绝圣弃智”的思想联系起来。但实际是,“賢”与“不肖”对文,所以“爭於時”和“繫俗”对文。“繫俗”说的是拘系于时俗,也就是跟在“時”“俗”之后,那么“爭於時”就是超越时俗,引领时俗,识时务,破我执,有远见,能预知,与“時”“俗”俱进、竞争,甚至赶到前面去。张黄二说相似,与陆说并不同,但是皆不纠正,是因为这块三家都只从大意上会个差不多,就放过去了,所以没有互相反驳的坚定基础。

本段上下文说的,仍是福祸相倚,难以预知。所以“不肖”所“繫”之“俗”,就是上文说的“衆人域(惑)域(惑),迫於嗜欲,小知立趨,好惡自懼。夸者死權,自貴矜容。列士徇名,貪夫徇財”。“衆人”都想要什么,就直奔什么而去,这就是为“俗”所“繫”。殊不知直奔什么而去,有可能就偏偏得不到什么,这是受到流转万化、变动不居的“時”的影响。而“賢”的知见正因为能赶超(“爭”)在“時”的前头,所以才成其为“賢”。那么“賢爭於時”具体体现在贤者的什么思维方式上呢?这就引出接下来的两句。

“細故袃蒯,奚足以疑”,即“塞翁失马,焉知非福”之意。“細故袃蒯”,吴氏考据甚详,总之就是一些片面的挫折、干扰、芥蒂、刺鲠,但他最后对句子的整体理解有偏差,按他的说法,本句应作“細故奚足以袃蒯而疑?”。但其实“袃蒯”不是“懘介我心”的动词义,而是和“細故”并举,取“一些成其为懘介的东西”的名词义。黄说亦非。

“事成欲得,又奚足夸”,即“塞翁得马,焉知非祸”之意,与上句“細故袃蒯,奚足以疑”正相反对。吴氏延续他对上一句的理解,从“宠辱偕忘”的角度解释,与文意有偏离。这里鹖冠子论述的重点,不是(本质上的)“事成欲得”是否值得“夸”,而是即使“事成欲得”“足夸”,但由于人们无法判断一时的“事成欲得”是否就是本质上的,所以“奚足夸”。黄说计较“夸獎”与“矜夸”的区别,是吹毛求疵。

“細故袃蒯”“事成欲得”是此时的祸福,但此时的祸福在下一个时刻可能翻转而走向反面,如上文所说“禍乎,福之所倚;福乎,禍之所伏”,又如下文紧接着打比方阐述的:“句踐不官,二國不定。文王不幽,武王不正。管仲不羞辱,名不與大賢。”这种从此时到彼时之间的变幻就是“時”的体现。而“賢”就是能与这种“時”相“爭”,能够穿透时间的迷障,洞察事物的发展规律与演化方向,从而作出预见和判断。至于“不肖”则只能“繫”于“俗”见,因眼下之祸忧而“疑”,因暂时的安乐而“夸”。

“千言萬說,卒賞謂何”这句,“賞”字何义,诸家议论参差。但不管怎样,黄说最非。其言:“時(当为‘事’——笔者按)成欲得猶不足夸,千言萬說又何足賞。”“千言萬說”并不是“時成欲得”的延伸,突然牵扯到“繁言不值得奖赏”这样的观点上去,在上下文中十分突兀。

接下来,鹖冠子举了三个例子,来佐证“細故袃蒯,奚足以疑?事成欲得,又奚足夸?”的论点:“句踐不官,二國不定。文王不幽,武王不正。管仲不羞辱,名不與大賢。”

“句踐不官,二國不定”一句,黄说非,张说是。“定”作“平定”讲,不作“安定”讲。勾践臣吴之时,越已濒临亡国,如果不臣,二国会更快得到安定,不存在“句踐當時若不以官吏身份事奉夫差,則二國皆不得安定”这一说。另一方面,这里承上文,仍然讲的是“福祸相倚”之道,勾践一时含垢忍辱,后来灭吴雪耻,越国固是他的,吴国最后也是他的,是所谓“(平)定”“二国”。

“文王不幽,武王不正”一句,原文已足,不必增“執”字,黄说偏狭。

“管仲不羞辱,名不與大賢”一句,黄说“張說是”,但张氏在此无说。张说见前文注“曹子以爲敗軍擒將非勇也,國削名滅非智也,身死君危非忠也”曰:“淮南子云:‘管仲輔公子糾而不能遂,不可謂智;遁逃奔走,不死其難,不可謂勇;束縛桎梏,不諱其耻,不可謂貞。’文理相似,且其文接在論曹沫之後,因循之迹甚爲明顯。”黄说“被羞辱,蓋即蒙不智、不勇、不貞之名”,是从此沿袭而来。但是,张氏所引,在《淮南子》中;如果“管仲不羞辱,名不與大賢”这句,也在《淮南子》中,位于张氏所引句子之后,黄氏去给《淮南子》作注,这么作是可以的;但现在这句话是鹖冠子说的,而鹖冠子对管仲并无“不智、不勇、不貞”的评价,类似的“非勇、非智、非忠”乃是针对曹子而发的,黄氏这么作注就阐发过度,不合适。查《鹖冠子》本篇上文已有一句且也只有一句提到管仲:“管子作革。”所谓“羞辱”,指的就是管仲曾经从事贱业这样一个简单的意思。

備知第十三

36.夫處危以忘安,循哀以損樂,是故國有無服之喪、無軍之兵,可以先見也。忘,諸本皆誤“妄”。○張之純曰:“無喪如有喪,無兵如有兵。言死亡之兆已先見也。”吳世拱曰:“說苑修文:‘孔子曰:“無體之禮,敬也;無服之喪,憂也。”’”張金城曰:“‘循哀以損樂’句難得其解,不知損字當是何字之誤。尋其義,似謂身處哀地,猶上句之危,而猶然求樂也。”按:以,猶“則”。循:從也。損:減。無服之喪,不穿孝服的喪事。無軍之兵,沒有軍隊的戰爭。處危忘安,循哀損樂,言自行節制、自我驚懼也,故兵、喪先見。(P296)

黄校殆非,黄承吴说亦非。这句话的感情色彩是贬非褒。吴引说苑孔子语,必误。黄氏为圆其说,乃将诸本共同之“妄”擅校为“忘”,使得“妄安”(妄行安逸)一变而为“忘安”(抛却安逸),这样一来还需要把“以”释为“猶‘則’”,以捋顺语气。然而下文紧接着说:“是故箕子逃而搏裘牧(裘牧搏),商容拘而蹇叔哭。”连词“是故”已明其与上句的因果关系,而“箕子逃”“裘牧搏”“商容拘”“蹇叔哭”四例,就是“無服之喪”“無軍之兵”,皆为国难的先兆,合“兵、喪先見”之義。

关于“循哀以損樂”,由上至少可知必定是某种不好的行为。这里提供两种可能的校改方案,但皆未安。

一,“循”是“脩”字之误,先秦古籍多有其例,《商君书锥指》析之甚详。“損”是“捐”字之误,“以”犹“而”,不犹“则”。“循哀以損樂”即“修哀以捐樂”。与此同时,“妄”确实如黄氏所言改为“忘”,那么“處危以忘安”当是文言中时有的参差错杂句式,应当把“處”“忘”二字对调,变成“處安以忘危”,取“居安不思危”之义,文理才顺(类似的有杜甫诗“石泉流暗壁,草露滴秋根”)。相应地,“脩哀以捐樂”也同等对调为“捐哀以脩樂”,捐,弃也,修,行也,意即把忧患置诸脑后而一味作乐。从“處安以忘危,捐哀以脩樂”也就可以很自然地推导出“國有無服之喪、無軍之兵”的后果。

二,“損”字是“搏”字或某个提手旁而类“搏”之字的讹误。下文很近的地方“搏”字两出,并且两次出现时校对都存在疑问。首先是“箕子逃而搏裘牧”,张之纯曰:“以下句例之,當作‘裘牧搏’。”其次是“而上人乃始搏折枝而趨操木”,陸佃曰:“‘趨操木’似不辭,‘操’疑當作‘梢’,以音誤。”实际上“搏折枝”也不是很“辞”。我怀疑这两个“搏”中至少有一个是脱讹过来的。《鹖冠子》中从“尃”的字经常出现脱讹,亦见下第39、52条。

37.是故箕子逃而搏裘牧。张之纯曰:“以下句例之,當作‘裘牧搏’。”按:張說是,“搏”字當在後。裘牧,聚珍本、學津本作“仇牧”,古書異文。○陸佃曰:“逃,逃禍也,非謂逃而去之。孔子曰:‘微子去之,箕子爲之奴。’宋世家曰:‘南宮萬殺湣公於蒙澤,大夫裘牧聞之,以兵造公門。萬搏牧,牧齒著門死。’即其事也。”張金城曰:“書洪範疏引書傳曰:‘武王釋箕子之囚,箕子不忍周之釋,走之朝鮮。’則箕子之去,蓋在商亡之後,故此云‘非謂逃而去之’。注引孔子曰,見論語微子篇。‘著門死’,世家作‘著門闔死’,其事見莊公十二年春秋。裘牧,三傳作‘仇牧’。”按:逃,謂逃禍。搏,謂就搏而死之,反於逃也。箕子逃禍免死,裘牧就搏取死,君異臣亦異也。(P296-297)

诸说殆非。“箕”当为“微”字之误,二字一声之转。或者就是鹖冠子写错了。箕子、微子,事在商末周初,已属传说,而传说至鹖冠子的时代往往未固定,另一方面,先秦诸子是思想家,而不是后世意义上的学者,张冠李戴时有发生,不可求全责备。此说纵“曲”,也比陆、张、黄三家释“逃”为“逃祸”之曲说更“直”。这句是为“無服之喪、無軍之兵,可以先見”举例子,如果诚为箕子,其时“蓋在商亡之後”,周德方兴,站在周的立场,则“喪”“兵”无所谓“見”,站在商的立场,则“喪”“兵”之“見”无所谓“先”。同时,站在周的立场,既释其囚,自然无祸可逃;站在商的立场,既为旧臣,按理祸不当逃。这里更加不是如黄说那般,把箕子和裘牧作为相反的例子并列(“搏”“反於逃”),以论证不同君王手下的臣子命运也将不同(“君異臣亦異”)。

學問第十五

38.陰陽者,分數所以觀氣變者也。○陸佃曰:“周官保章氏云:‘以星土、以雲物、以十有二歲、以十有二風,占天地之災祥。’”吳世拱曰:“陰陽家也。分數,定方位,分分度,次二十四節,序四時,以觀氣之變更也。”張金城曰:“注云‘以星土’者,謂以星土辨九州之地以觀妖祥也。云‘以雲物’者,謂以五雲之氣辨象也。云‘以十二歲’者,謂以十有二歲之相觀天下之妖祥也。云‘以十二風’者,謂以十有二風祭天地之和,命乖別之妖祥也。”按:陰陽,謂日月運轉之學。分數:區分四時八位二十四氣之數。氣,氣候。張疏注用周禮原文。法令者,主道治亂,國之命也。○吳世拱曰:“法家也。主,謂主用。言依道理亂也。”張金城曰:“道,同‘導’。荀子不苟‘以開道人’注、王霸‘故道王者之法’注並云:‘與道同。’是也。此言法令者,治亂之機樞,而爲國命之所繫也。”按:張說是。治,治理。命,命脈。(P310-311)

黄注“陰陽”“分數”“氣”,均偏狭。“陰陽”蕴含着一整套隐喻符号系统,其中“日月運轉之學”或许的确是这套系统的核心能指,但却不能用能指来阐释所指,因为所指的外延已经大大拓展。“分數”与“區分四時八位二十四氣之數”、“氣”与“氣候”的关系,也是如此。陆、吴、张说皆可通。

黄氏继承张说,将“命”注为“命脈”,也有失浅浮。这句推论的关窍在于,从词源学上来讲,命者,令也。陆佃注《鹖冠子·環流》“既有時有命”曰:“時者,天之運;命者,天之令。”关于行政的使令,就是“令”;关于人生轨迹的、由上天发出、不可违抗的使令,就是“命”(例如“天命”“命运”“命数);这是两者之间相通的地方。“命”的“命脈”这一义项,本身也是从上述本义中引申出来的。这里不适合放弃鹖冠子的逻辑暗线,而直接采用引申义进行解说。

39.若心無形靈辭,陸佃曰:“(靈)或作‘墟’。(‘瓷’下)或有‘傳’字。”按:作“墟”者誤,有“傳”者衍。又“辭”字疑衍。上文曰:“九道形心,謂之有靈。”雖搏(縛)捆,不知所之。(P313)

黄校是,但未明“有‘傳’者衍”的路径。“傳”字涉下“搏(縛)”而衍。《鹖冠子》中从“尃”的字经常出现脱讹,亦见上第36条、下第52条。

40.鹖冠子曰:“所謂禮者,不犯者也。”○吳世拱曰:“禮主和讓。”張金城曰:“荀子致仕曰:‘禮者,節之準也。’勸學曰:‘禮者,法之大分。’有節、分,故不爭不犯也。”按:犯,違犯。禮爲衆所必須遵守者,故曰不犯者也。(P314)

黄说非、吴、张说是。“衆所必須遵守者”是法而不是礼。“犯”,不是“違犯”,而是“冒犯”;“不犯”,不是“不違犯禮条”,而是“不冒犯他人”。顺便一提,黄氏此处的误解,恰好代表了后世大部分人对“禮”的迷失,亦即陷入到“以礼为本”,而不是“以人为本”的歧途中去,以至于站在“禮”的名义下,去为自己做那些会让他人感到被“犯”的事情寻求合理化。比如,仗着自己是长辈(根据“禮”而受尊崇),就毫无顾忌地探问小辈生活(“犯”)。

41.聖人以此六者,卦世得失逆順之經。○陸佃曰:“卦,猶卜也。”張之純曰:“言世之得失逆順,皆以六者卜之也。”張金城曰:“說文:‘卦,筮也。’筮亦卜之義也。”按:世,世事。經,歷也,過也。(P315)

黄注“經”非。这里鹖冠子又是在用纺织术语做隐喻。“卦”,通“掛”。“經”,本义指经线。“經”紗一旦在织机上“掛”起,布的形状就成了,接下来就只需要令纬线穿过它们、连绵成一匹布就可以,恰似纲举则目张,挈领而振衣。这一隐喻体系也导致了,“經”字的各种引申义和转义,要远远比在纺织学上与之对应的“纬”字要丰富。“卦世得失逆順之經”的意思,就是“掛”起(卜算)“得失逆順”的“經”线(大要)。正文紧接着的下一句也可为旁证:“夫離道非數,不可以□(理)緒端”。同样仍是以纺织学概念为隐喻,“緒”的本义,是蚕茧缫出来的丝的端头,“理緒”,就是为了缫丝而找出这个端头,所谓“理不出头绪”,原义即本此。黄氏释“經”的“(經)歷也,(經)過也”,本身也是将时间隐喻为“经线”,从而从“經”字中引申出來的含义,然而妙处全失。亦见上第14条。

世賢第十六

42.其善一也,然道不同數。○張金城曰:“此言賢君但能任人得當,皆可致於善,不必勞精竭神也。廣雅釋言:‘數,術也。’”按:善,謂成就霸業。道,方法、途徑。數,術。(P322)

张注未安,黄未指正。鹖冠子这段的主题是“善”的目标可以通过不同的方法来达到,而不是用了这些方法就不需要“勞精竭神”,即《商君书》所谓“三代不同礼而王,五霸不同法而霸”之意。另外,黄注“善”为“成就霸業”,用词不审。先秦诸家,无论主义若何,对“霸”这个术语的运用是一致的,没有人会承认自己在教上位者如何通向“霸業”而不是“王道”。

天權第十七

43.挈天地而能遊者,謂之還名。陸佃曰:“(還)或作‘環’,又或作‘繹’。”按:下云“不還於名之人”,則此作“還名”不誤。○陸佃曰:“常住真際而不逐其名。”張之純曰:“還名,猶忘名。言不逐於名也。”吳世拱曰:“還,歸也,遺棄也。名,物也。一曰,還名,猶無名也。”按:還,國語越語“無有還形”注:“還,反也。”名,疑借爲“明”。又釋名釋言語云:“名,明也,名實使分明也。”還名,謂反照其明。下文云不還名(明)之人不能照己之明,正相對照。而不還於名之人,○陸佃曰:“區區外慕,逐物喪己,常爲造化負之而走,豈能挈天地而遊哉?”張金城曰:“不還於名之人,逐物之人也。”按:名,亦當借爲“明”。不還於名,不能反照其明。明照光照,不能照己之明是也。○陸佃曰:“離朱方晝拭眥,百步之外明燭鬚眉,而不能近視其睫,則逐物不反靈於人者,雖明照如月,光照如日,而不能照己之明,何足怪哉?”張之純曰:“逐名之人,雖明照如日光照如月,而不能照己之明。”吳世拱曰:“逐物者雖光明俱照,而己之明終不能盡顯。‘照己’之‘照’,當同‘昭’。”按:不反於明故也。(P327-328)

诸说断句殆非。黄氏在这里提出“名”为“明”、“照”为“昭”的两个假借,倒是很有创见。这段有三个疑点。

首先,“還名”和“還於名”,应当是两个主被动相反的短语,古文常见。《孟子·滕文公章句上》:“劳心者治人,劳力者治于人。”诸说都对第二个“還”“名”中间的“於”字视而不见,近于掩耳盗铃。

第二,“挈天地而能遊者,謂之還名”有语病。它等于说“某某人是‘還名’”,属于主宾搭配不当。非要这样说的话,应当去掉“者”字:“挈天地而能遊,謂之還名。”虽然汉语有语法相对自由的名声,但先秦诸子是绝对不会放弃任何省略一个字的机会的,要知道往简牍上刻一个字可是非常之累。假如把“還名”特地延长成“還於名”却仍然表达相同的意思,也存在一样的赘字问题。

第三,“明照光照”不辞。陆氏和张氏都提及“明照如月,光照如日”,但是“明照”中并不隐含“如月”,“光照”中也不隐含“如日”,如果正文以“如日如月”并举倒可以,但现在以“明照光照”并举则有赘繁之嫌,分而释以日月也无所本,陆、张二人都如此作注,正说明他们也一致感到“明照光照”同义反复,需要特地分别之。吴氏则说“光明俱照”,说明他也注意到“明”“光”被这种断句方案并列起来了,但光、明一物,不存在“俱”。

这段倘若作如下校改,就可以同时解决以上三个疑点:“而不還於名之人”属上读,“人”下句,“光照”之“照”字涉上下二“照”字而衍,“明照光”属下读,“不能照”下逗。则全句改为:

“挈天地而能遊者,謂之還名而不還於名之人。明照光不能照,己之明是也。”

如果按照这种断句,“還”字的释义恐怕需要再作涵咏。黄说“名”借为“明”,在这里就能派上用场了。“還”,反也。“還名(明)”,指一个人能够让(自身发出的)光明反照自身;“不還於名(明)”,指这个人不是相反地仅仅去反射其他来源的光明(从而只能被别人看见,而自己看不见自己,犹如旁观者清,当局者迷)。这种阐释仍然能够与本字“名”联系起来,因为“名利”意义下的“名”,就是一种被聚光灯照着、被人看见、绽放光明的状态。而接下来“明照光不能照”,就是说其明能够照耀光都照耀不到的地方,谓其明之广远深邃。“己之明是也”,就是说这是这种人自己的光明。《史记·商君列传》:“内视之谓明。”内在就是“光不能照”,而能“明照光不能照”,就是“内视”,也即“己之明”,并且到这里,也就与上文的“還(反)名(明)”完成了一个逻辑闭环,同时,整段文字也才展现出它连贯的思维进程。

44.浮懸天地之明。(P328)

以上下文例之,“之”上当脱一“謂”字。诸说失校。

45.蒙,故知能與其所聞見俱盡。陸佃曰:“或無‘蒙’字。”按:無“蒙”字者脫。○蒙,被蒙蔽。知能,即智能。盡,無、失。(P335)

黄说“蒙”“盡”二字不妥。蒙,蒙昧。盡,穷尽。鹖冠子这里给“蒙”下了一个很好的定义:“知(见)”与“能(力)”只达到其“聞見”所曾达到的限度,“聞見”的“盡”头也就是“知能”的“盡”头,不能举一反三,没有总结经验从而对经验之外的范畴做出预见的本领,是所謂“知能與其所聞見俱盡”,也即“蒙”。这句并不是黄氏所理解的,“聞見”也完全没有(“無、失”),“知能”也一齐没有(“俱”“無”、“俱”“失”)。一个人并不是完全没有经验才谓之“蒙”,而是即便拥有经验,但缺乏对经验进行归纳和推理的能力,就谓之“蒙”。鹖冠子前文所谓的“世俗之衆”,都未脱离于“蒙”。下一句“鬲,故奠務行事,與其任力俱終”,与本句恰成对文,“盡”“終”相呼应,黄氏以“盡”释“終”,亦当以“終”释“盡”。

46.彼立表而望者不惑,按法而割者不疑。○吳世拱曰:“彼,猶‘夫’也。割,斷也,治也。一曰:法,理也。疑,同‘礙’。”張金城曰:“立表者,史記司馬穰苴列傳‘立表下漏’索隱‘立表,謂立木爲表,以視日景’是也。割,如老子‘大制不割’之割,謂判斷之。廣雅釋詁二:‘割,裁也。’此謂表立的張,則望者不惑;法懸式舉,則制者不疑。”按:“彼”猶“夫”,吳說是。表,標誌。惑,迷惑。法,法式。割,切割。疑,遲疑,吳說非。(P336-337)

吴说“疑,同‘礙’”不一定妥,但黄说“疑,迟疑”是一定不妥。吴氏其实提出了一种很独到的解释,他的意思是,“法,理也”,引申为岩石的“节理”、矿物的“解理”、肌肉的“肌理”、皮肤的“腠理”中的“理”,“按”着这种“理”去切“割”材料,自然就遇不到障“疑(礙)”,犹如庖丁解牛,《庄子·养生主》写到“庖丁解牛”时说:“依乎天理,批大郤,导大窾,因其固然,技经肯綮之未尝,而况大軱乎!”也用到了这个“理”字。黄氏很可能没有读懂吴说。就算不作这种较为迂回的解释,而仅笼统地概括句意,“疑”也不当释为“迟疑”,而当释为“疑义”,重要的不是果断毫无迟疑地裁决,而是依照一定标准(“按法”)毫无疑义地裁决,“果断”最多只是再次一级的副带效果。

黄说“表,標誌”非。表是圭表之表,或者华表之表。张说是。如果是圭表之表,则所“望”者为时辰;如果是华表之表,则所“望”者为方位,因为华表原本是立于岔道用来指路的东西。崔豹《古今注·问答释义》:“程雅问曰:‘尧设诽谤之木,何也?’答曰:‘今之华木也,以横木柱头,状如花也,形如桔棒,大路交衢悉施焉。或谓之表木,以表王者纳谏也,亦以表识衢路。’”

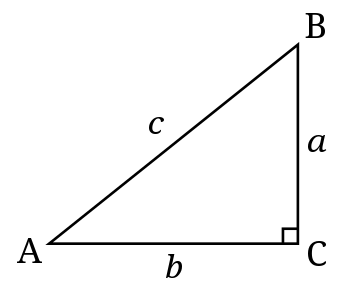

这个对仗句中,“表”“望”“割”都是有很具象意义的词汇,唯独“法”字是抽象词汇,也正是这点促使吴氏对“法”做出了“理也”的解释。我怀疑“法”“割”二字也有可能是从三角形几何学(量地学)中借来的术语。因为一个角的“正割”,就是从该角一条边上任意一点向另一边作垂线,前一点与该角顶点之间的距离,和垂点与该角顶点之间的距离,的商。而那条垂线,就称为“法线”。如下图所示,角A的正割就等于c/b,a=BC为法线。但这种解释成立与否牵涉到“正割”和“法线”这两个概念的起源,超出我的知识限度了。

47.招搖在上,繕者作下。○陸佃曰:“招搖,斗之柄端主指者。禮云:‘行前朱雀而後玄武,左青龍而右白虎,招搖在上,急繕其怒’,即此是也。”張金城曰:“此言軍中設招搖之旗以指正四方,使行陣不差,則軍旅士卒奮其威怒,紛起於下也。”按:招搖,謂旌旗。(P339)

黄说非。招摇是星官之名,属氐宿。引申为绘有招摇星官的旌旗,但不可单释为“旌旗”。下文紧接着就说“取法于天”,可证这里绝不能抛开其中与天文的关联不谈。陆、张二说近是。也可能“招搖在上”就按字面意思,指的是招摇星以某种天象显现于上。这段的主旨是“兵有符而道有驗”,用“兵”之“道”,要视“符”“驗”而动,方能成功,而星象就是一种最典型的“符”“驗”。《史记·天官书》:“杓端有兩星:一內爲矛,招搖。”又:“天一、槍、棓、矛(即招摇——笔者按)、盾動搖,角大,兵起。”古人常认为需要满足某种星象条件才能发兵。《孙子兵法·火攻》:“日者,月在箕、壁、翼、轸也;凡此四者,风起之日也。”《孙膑兵法·月戰》:“十戰而六勝,以星(者)也;十戰而七勝,以日者也;十戰而八勝,以月者也。”张震泽校理此篇引左传成公十六年杜预注:“晦,月終,陰之盡,故兵家以爲忌。”孔颖达疏:“日爲陽精,月爲陰精。兵尚殺害,陰之道也。行兵貴月盛之時。晦是月終,陰之盡也,故兵家以晦爲忌,不用晦日陳兵也。”《史記·匈奴傳》:“(匈奴)舉事而候星月,月盛壯則攻戰,月虧則退兵。”既然有某种月相是兵家所忌,自然也可以很合理地假设有某种星象是兵家所宜。

48.設兵取國,武之美也。○吳世拱曰:“設,陳也。”張金城曰:“淮南子兵略曰:‘古之用兵者,將以存亡繼絕,平天下之亂,而除萬民之害也。’其事在禁暴討亂,故曰武之美也。”按:設兵,陳兵、動武。美,華美。不動取國,文之華也。陸佃曰:“(華)或爲‘歸’。”按:作“歸”者非。○張金城曰:“文,謂仁德,所以附衆者也。中庸之行九經以懷四方,是文華之盛也。”按:不動,謂不動武。華,光華。(P342)

黄说浅陋。“美”“華”对文并举,“美”是一个抽象概念,“華”是一个从植物花朵隐喻而来的概念,本来都较为抽象。用骈字“華美”注“美”,则将“美”降格为“像花(華)朵一样以外形为主要维度的视觉美”。结果上边注“美”用“華”,下边不好再注“華”用“美”,于是就转而注成“光華”,每个字都迭相挤占自己不该在的位置。吴、张二说已足,不如不注。

49.達昏開明,所以知焉。張金城曰:“依文義,‘開明’似當作‘開冥’,始與‘達昏’響應。‘明’、‘冥’音同而誤。亦癸家之謂也。”按:張說是,“明”當作“冥”。故能說適計險,險,當作“驗”,音之誤。○陸佃曰:“說,止息也。適,如往也。”張之純曰:“適,安便也,自得也。蓋與險相反者。說適計險,猶言計出萬全,不覆危地也。”吳世拱曰:“適,合也。三蒼:‘適,悅也。’險,同驗,聲轉。”按:說,言。適,國語周語注:“行也。”計,謀。驗,應驗。所言者實行,所謀者應驗。歷越踰俗,軼倫越等,上“越”字涉下誤,疑當作“衆”。○張之純曰:“越,遠也,見書秦誓注。此‘越’字與下‘越’字異解。歷遠,謂經歷久遠也。”按:歷,過。衆,衆人。踰,超越。軼,廣雅釋言:“過也。”倫,同類。越,超越。等,同輩。知略之見,遺跋(拔)衆人,求絕紹遠。(P344)

张注中“癸家”当为“發蒙”,以形误,黄氏失检。

“說”,通“敚”,古“奪”字。“適”,通“敵”,亦见上第7条。“敚敵”,即攻敌夺胜。“计”“險”,均是兵家惯用术语,《孙子兵法》有“始计篇”,“地形篇”有专论“险形”,“計險”盖计算危险之谓。“說適計險”,料敌制胜也。诸说殆非。

“越”字不改亦可通,况与“衆”相去甚远,黄校不可从。文言写作,常常规避很短距离内同一个字反复使用。“越”下有“越”,两“越”同形不同义;但如改为“衆”,“衆”下亦还有“衆”,两“衆”同形兼同义。两害相权取其轻,仍当作“越”近是。

50.難之在前者能當之,難之在後者能章之。○陸佃曰:“章,如‘章往察來’之章。”吳世拱曰:“章,同‘障’,防衛也。‘當’、‘章’爲韻。”張金城曰:“當,呂覽無義篇‘將而當之’注:‘應也。’當之,謂應之也。章之,猶曰能預見之也。”按:當,阻擋。章,借爲“障”,防。(P345)

黄承吴说非,陆、张二说是。“章”通“彰”,昭明也。“難之在前者”,迫在眉睫,贵在应对;“難之在後者”,疾在腠理,贵在显明。亦见上第4条。

51.類類生之,耀名之所在。陸佃曰:“(耀)或作‘翟’。”按:作“翟”者當是“耀”字之壞。○陸佃曰:“朝廷,耀名之所在也。傳曰:‘爭名者於朝,爭利者於市。’”張之純曰:“(類類生之)猶言因物付物也。戰國策曰:‘爭名者於朝。’”吳世拱曰:“類類,多貌。耀,明也。”張金城曰:“此句與上下文不貫,疑有脫文。注云傳曰者,戰國策秦策一文。”按:類類,相生之貌。不總,故類類生之。耀,顯示。生之則多,多則顯,故能耀名。吳引周世家,謂魯周公世家。(P345-346)

此句似不辞,张说最是。作“翟”未必误,疑“類類”衍一“類”字,“翟”属上读,“類生之翟,名之所在”,“翟”“在”为韵。但句意仍不可解。

52.著乎無封之宇。陸佃曰:“(宇)或作‘傅’。”按:作“傅”不可通,當是誤字。(P347)

黄校是,但未明“宇”误为“傅”的路径。上句为:“謂之無封之傅。”“傅”字涉上误。《鹖冠子》中从“尃”的字经常出现脱讹,亦见上第36、39条。

能天第十八

53.聽乎無罔。罔,疑當作“聞”,以音誤。○吳世拱曰:“無罔,猶虛無也。”按:無聞,無所聞,即無聲也。(P356)

“罔”字不改亦可通,吴说是。“罔”亦无也,同义骈举。

54.希備寡屬,○陸佃曰:“食於茍簡之田,故云希備。遊於寂寞之鄉,故云寡屬。”吳世拱曰:“備,陪也,副也。與‘屬’同義,言無副屬者。”按:希,少。備,準備。莊子逍遙遊:“適百里者宿舂糧,適千里者三月聚糧。”即備也。寡,少。屬,下屬。孤而不伴,所以無疵。疵,叢刊本、朱氏本、張金城本誤作“疪”。○陸佃曰:“澡雪之至。”吳世拱曰:“疵,同‘此’,滯止也。言無所繫絆之累也。”張金城曰:“此言聖者得道之精英,故絲毫無染也。莊子知北遊:‘澡雪而精神’是也。”按:疵,小毛病。(P357)

黄引庄子大误。这段论说的是“絕塵埃而立乎太清”之人,“希備寡屬”都是赞词。若依黄说,则此等人反倒不能致远,因为准备不足,只能与斥鷃、学鸠为伍。

“疵”,疑作“疪”为是,黄校殆非。“疪”,从病从比,比者,朋也。上下文都在论述“絕塵埃而立乎太清”的境界寂寞无与,清净无徒:“往無與俱,來無與偕。希備寡屬,孤而不伴,所以無疵(疪),保然獨至。”则“无疪”从“无比”通过谐音衍化而出。鹖冠子常用谐音修辞。

55.一者,德之賢也。陸佃曰:“(者)或作‘曰’。”按:“一者”與下“聖者”“道者”相對,作“曰”者非。○陸佃曰:“未離乎數。”張之純曰:“有德者之所賢。”張金城曰:“一者,韓非子揚權篇:‘道無雙,故曰一。’淮南子原道:‘所謂一者,無匹合於天下者也。’是一者,道之稱也。一者德之賢也者,莊子天地篇謂‘德兼於道’是也。謂德必攝於道,一爲德所法尚也。按:一,謂單一、不雜。德,道德。賢,善也。德之賢,道德之所善。(P360-361)

黄校或是,但未明“者”误为“曰”的路径。作“曰”者“者”字之坏。

“賢”字恐有讹误。“德之賢也”有两种语法分析方案:一,“德中之尤賢者也”;二,“德之以爲賢者也”。张之纯说“所賢”,张金城说“法尚”,黄说“所善”,都取第二种语法,然而“賢”字的意动用法在文言中实在少见。如果采用第一种语法,则“賢”一般较“德”更为低级,以之修饰“德”的最高级,似为不妥。窃以为“賢”或是“寶”字之誤。另外,以下文“聖者,賢之愛也;道者,聖之所吏也”例之,这第一句里的“賢”字当在“一”字的位置,改为“賢者,德之□也”,方与下文成顶针修辞。

56.一在而不可見,道在而不可專。○張之純曰:“再借‘一’字、‘道’字陪說,愈見聖人之淵深。”吳世拱曰:“專,同‘傳’,與‘見’對文。”張金城曰:“一,亦道也。不可見,言不可究詰也。不可專,言不可專指也。”按:一,即上文“孰不從一出至一易”之“一”,謂事物的本初。存,存在。道,規律。專,專擅。規律是普遍的,故曰不可專。切譬於淵,其深不測。○王宇曰:“老子曰:‘上善若水。’”吳世拱曰:“切,小爾雅廣詁:‘近也。’史記李斯傳:‘請一切逐客。’正義云:‘猶一例。’切譬,猶譬如也。”張金城曰:“謂道不可見,如以近取譬,則如淵之深,不可測耳。”按:淵不可言近,諸說似非。切,磨也,引申有妥切義。切譬,謂妥切地比喻。淵,深水。其,指“一”與“道”。王引老子,見八章。(P368-369)

“專”通“傳”,吴说是,黄承张说非。考上下文,都在论述“道”之不可言“傳”:“立者,能効其所可知也,莫能道其所不及。”“切譬於淵,其深不測。”是老子所谓“道可道,非常道”也。如作“專指”“專擅”解,则与上下文不贯。

吴、张二人释“切”为“近”,是说譬喻之物相近,而不是被拿来做譬喻的那个物可以“近”。张金城“以近取譬”出自《论语·雍也》:“能近取譬。”黄氏非难吴张二说以“渊不可近”,陋矣。黄最后对“切譬”的解释回到吴、张两人的观点上去,所谓“妥切地比喻”,无非就是本体和喻体之间相距很“近”而已。

57.故聖者,言之凡也。陸佃曰:“一本‘凡也’下云‘而察人聖者之功也’。”張金城曰:“注曰一本凡下有云者,蓋他本文字多於此,以文理不暢,故陸氏不取。然今本作此,亦或有脫文。”按:一本有八字近是,惟其“人”“者”二字當互易,疑本作“而察者,聖人之功也”。(P370)

黄校非。“而察人聖者之功也”可通,当读“人”下逗:“而察人,聖者之功也。”上言“聖者”,此亦当言“聖者”,不必改作“聖人”。且上文大段论述如何“察人”:“故定審於人,觀變於物。”“詖詞者,革物者也,聖人知其所離。淫辭者,因物者也,聖人知其所合。詐詞者,沮物者也,聖人知其所飾。遁詞者,請物者也,聖人之其所極。正辭者,惠物者也,聖人知其所立。”“明諭內外,後能定人。”“是以德萬人者謂之俊,德千人者謂之豪,德百人者謂之英。”(这句话亦见《鹖冠子·博选》,而博选篇正是论述如何察选人才的专文。)与此“察人”相应。张说“或有脫文”是。

武靈王第十九

58.龐煥曰:“工者貴無與争。”○陸佃曰:“工,猶善也。”張金城曰:“考工記序目云:‘巧者述之,守之世,謂之工。’巧,亦善也。老子曰‘善勝敵者不與’注:‘不與争也。’又曰:‘天之道不争而善勝。’”按:工者,精巧者。貴,崇敬。無與争,無人與之競争。張引老子,分見六十八章,七十三章。(P372)

张引考工记序目断句误,“守之”属上读,下逗,“世”属下读:“巧者述之守之,世谓之工。”黄氏失检。

59.使變更淫俗,陸佃曰:“(淫)或爲‘謠’。”按:作“謠”者是,“淫”當是“謠”字之誤。史記貨殖傳:“人民謠俗。”○陸佃曰:“使爲淫俗所移。”張之純曰:“使爲淫俗所移,如齊人饋女樂,季桓子三日不朝之類。”張金城曰:“六韜文伐云:‘養其亂臣以迷之,進美女淫聲以惑之’是也。”按:謠俗,風俗,無關淫亂事,諸說非。哆暴驕恣,而無聖人之數,愛人而與,無功而爵,未勞而賞,喜則釋罪,怒則妄殺,法民而自慎,少人而自至,繁無用,□□高義,下合意內之人。○按:自“哆暴驕恣”至“下合意內之人”,當係他處錯簡。所謂因人事者,結弊(幣)帛,用貨財,閉近人之復其口。○陸佃曰:“以賂買其近臣,使順其口。”吳世拱曰:“弊,幣也。孟子:‘事之以皮幣。’注:‘謂繒帛之貨也。’”張金城曰:“復,如論語學而‘言可復’之復,謂反覆也。”按:結,束。幣帛,各種禮物。閉,壅塞。近人,敵君之近臣。復,反。行賄以堵其反復之口,如下所云。使其所謂是者盡非也,所謂非者盡是也。(P372-375)

作“淫”可通,不必改。

黄说“自‘哆暴驕恣’至‘下合意內之人’”为衍文,误。这一整句,和“變更淫俗”一起,是动词“使”的补语,都是描述“用計謀者”使对方陷入的状态。上文云:“大上用計謀,其次因人事,其下戰克。”详其下文,则“用計謀”,大抵就是直接从国君入手,“因人事”,大抵就是从近臣入手,“戰克”,大抵就是从平民百姓入手。此句不是错简。

黄说“行賄以堵其反復之口”,与自说前后相矛盾。特意“行賄”以“堵”“敵君之近臣”的“反復之口”,其于敌国之益也大矣,此句有误。