米哈尔·德克尔:正在改写的反犹史

正在改写的反犹史:在纳粹占领时期,波兰是施害者还是受害者?

译文存档

原发布于 燕京书评 2021-06-21 18:12

撰稿 | 米哈尔·德克尔(纽约大学教授)

翻译 | 王立秋(哈工程讲师)

全文共 7500 字,阅读大约需要 8 分钟

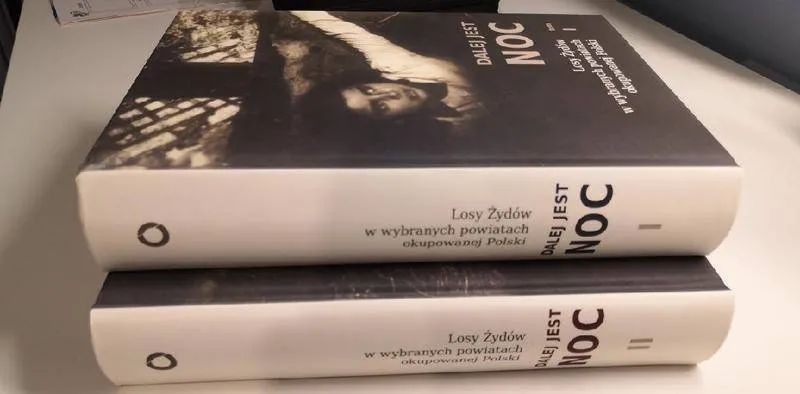

今年,历史上第一次,有人在民事法庭,利用波兰的“大屠杀法”发起了诉讼。这也是那部禁止把大屠杀罪行怪到波兰民族头上的法律,第一次被用来针对学者。被起诉的,是两位研究大屠杀的波兰历史学家扬·格拉博夫斯基(Jan Grabowski)和芭芭拉·恩格尔金(Barbara Engelking)。2018年,格拉博夫斯基和恩格尔金合作编辑出版了一部长达1600页的两卷本战时波兰微观史著作《无尽之夜:犹太人在被占领的波兰的几个省份的命运》(Dalej jest noc: losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski)。该书有3500个脚注,其中一个便是此案争议的焦点。

2021年2月9日,华沙一个地区法院判定格拉博夫斯基和恩格尔金“侵犯了”一个名叫爱德华·马林诺夫斯基的波兰男人的“名誉”。在二战期间,此人是波兰一个村子的村长。案件的原告是马林诺夫斯基的侄女菲洛梅娜·莱什琴斯卡,后者得到了政府资助的波兰反诽谤联盟的支持。恩格尔金的脚注,描述了一段向美国斯皮尔伯格大屠杀证言档案馆提交的对马林诺夫斯基不利的证言。在证言中,一个犹太女人埃斯特拉·谢米亚蒂卡说他“抢劫了”她,并有向纳粹告发其他犹太人的行为。

长达1600页的两卷本战时波兰微观史著作《无尽之夜:犹太人在被占领的波兰的几个省份的命运》

八十二岁的莱什琴斯卡相信,与脚注说的相反,她叔叔帮助了在纳粹占领期间的波兰犹太人。她通过引用谢米亚蒂卡几年前曾作证说他帮助她活了下来的事实来证明这点。这份证言,是谢米亚蒂卡在1950年波兰人民共和国对马林诺夫斯基的审判中提供的。战后不久,波兰多次对涉嫌与纳粹合作的人进行这样的审判。根据格拉博夫斯基的说明,在之前的那次审判中,当地社区威胁证人,并合力为他们的自己人马林诺夫斯基辩护。在这样的环境下,埃斯特拉·谢米亚蒂卡最初才会作证为村长辩护。

但地区法院的法官做出了有利于莱什琴斯卡的判决,命令两位历史学家向她公开道歉。在3月30日发布的长达三十六页的法律论证中,法庭开了一个更广泛的先例。根据格拉博夫斯基的描述,法官裁定“把第三帝国犯下的大屠杀罪行归给波兰人相当于是在伤害和打击(波兰人民的)认同和民族自豪感”。格拉博夫斯基总结,法官还补充说,“把大屠杀、对犹太人的杀戮和对其财产的夺取怪到波兰人头上”是“完全不真实且有害的,[并且]可能影响人们的民族认同感,破坏那个合理的、基于事实的信念,即,波兰是德国人发动的战争行动的受害者”。

在波兰的土地上,在大屠杀中被杀害的犹太人,大多死于纳粹之手。在波兰,也还有许多档案馆和证人。虽然两位历史学家正在向波兰更高级别的法庭对判决提出上诉,但如果上级维持有罪判决,那么研究大屠杀的学者在波兰档案馆做研究和在波兰出版他们的研究成果就会变得极其困难了。这个判决会吓跑证人,也会吓跑出版方(因为它们害怕法律诉讼和有组织的社交媒体运动)。而今天,这样的事情已经在波兰内外发生了。格拉博夫斯基害怕,最高法院的有罪判决,将彻底终结波兰的大屠杀研究。

扬·格拉博夫斯基(Jan Grabowski)和芭芭拉·恩格尔金(Barbara Engelking)

但在这次诉讼中,危险的并不是整个大屠杀研究。事实上,关于纳粹针对波兰犹太人的罪行的研究并没有停止;而今天,关于纳粹针对波兰非犹太人公民的罪行的研究,还在波兰的右翼法律和法律与正义党领导的政府下,达到了前所未有的高度。眼下危险的、真正被审判的、正在被切断资助、被禁止发声、被波兰政府的软实力炮火攻击的,是一切揭露波兰民族在迫害、灭绝和掠夺波兰犹太人上扮演的角色的研究、电影、书籍或艺术作品。

在法庭对他和恩格尔金做出判决几天前,格拉博夫斯基从华沙写信告诉我,现在正在发生的事情的重点,“不在于人们的意见不同。我说的是一个国家,一个强大的国家打算肃清独立历史学家,试图重写六百万死去的人的历史。”

▌爱国贼与史学界:民族主义网军的愤怒威胁

自2015年在选举中获胜以来,现处于第二任期的波兰执政党法律与正义党(Prawo i Sprawiedliwość, PiS)参与了大规模掩埋关于信仰基督教的波兰人在大屠杀中(与纳粹)合谋的证据的运动。掩埋的方式,是打击像《无尽之夜》这样的作品,和提倡“好波兰人”的另类叙事,突出那些冒着生命危险拯救犹太人的波兰人。该党也在奖励强调波兰民族在战争期间对波兰犹太人的帮助的研究和流行文化。

近年来,政府关闭了不少纪念“纳粹与苏联暴行”的纪念馆和博物馆,同时也给帮助过犹太人的波兰人举办仪式、分发奖章、树立纪念碑。几年前,政府在马尔克瓦开设了乌尔玛家族博物馆,纪念“所有冒生命危险帮助其犹太人公民同胞面对大屠杀的波兰人”。政府还计划在2023年开设一个“华沙隔都博物馆”,用波兰文化部长彼得·葛林斯基(Piotr Gliński)的话来说,这个博物馆将歌颂“在波兰土地上……共处八百年的两个民族[犹太人和波兰人]之间的互爱。也将歌颂各方面的团结、友爱和历史真相。”不过,除这些新的博物馆和纪念馆外,政府还新设了一个官方节假日——纪念在二战期间救过犹太人的波兰人的民族纪念日——就在纳粹军队杀害在马尔克瓦帮助犹太人藏身并被告发的乌尔玛一家的那天。

反犹时期的犹太人

这些新的博物馆、节假日、庆典、和纪念活动创造了一种具体的公共氛围,这种氛围把纳粹占领期间的普通波兰人描述为无可争辩的受害者,有时甚至是英雄。这幅英雄主义的历史图景,和与幸存者证言相悖的受害者身份极不相符。正是这个不相符,为莱什琴斯卡为恢复叔叔名誉而进行的法律斗争,和对格拉博夫斯基与恩格尔金的研究的抵抗提供了助力。

当然,这种暴力的反弹并不新鲜。长期以来,波兰民族主义者一直愤怒于与“好波兰人”叙事矛盾的电影和书——比如说克劳德·朗兹曼(Claude Lanzman)的纪录片《浩劫》(Shoah, 1985)、扬·格罗斯(Jan Gross)的《邻人》(Neighbors, 2000)、瓦迪斯瓦夫·帕西科夫斯基(Władysław Pasikowski)的《余波》(Aftermath, 2012)和格拉博夫斯基最早的书《猎杀犹太人》(Hunt for the Jews, 2011)。但如今,法律与正义党为公开、明确地反复灌输其无辜叙事而建设的机器,在波兰历史上是前所未有的。

我在2019年出版的著作《德黑兰的孩子:一部大屠杀难民的奥德赛》(Tehran Children: A Holocaust Refugee Odyssey)时,瞥见过上述艺术家们的经历。那本书讲述的,是我的犹太人父亲和数十万波兰犹太人和基督徒的故事,他们在二战期间被送到苏联的古拉格,后来又继续被送往伊朗、印度和巴勒斯坦。它也讲述了我到波兰、俄罗斯、乌兹别克斯坦等地挖掘档案、参与对话并研究波兰基督徒和犹太人难民在旅程途中的关系的故事。在《纽约时报》的一篇书评中,评论者在结论部分提到我和他所谓的“‘爱犹太人的’波兰人,即从‘共享的’历史的视角,在波兰人和犹太人的苦难之间划等号的人”的相遇。单是这个,就足以让一支由愤怒的波兰民族主义者组成的网军,在推特上对我发起攻击了。也是在那时,我心怀恐惧地联系了格拉博夫斯基,他安抚了我的神经。

自从审判开始,涌向格拉博夫斯基推特的反犹信息呈指数级增长。他的父亲,一个在大屠杀之后幸存下来的波兰犹太人,拿当前波兰的民族情绪来和二十世纪三十年代的情况比较;他九十岁的母亲,一名波兰基督徒,也害怕在华沙和自己儿子一起上街会被人袭击。为《纽约客》撰写关于格拉博夫斯基和恩格尔金两人审判的玛莎·格森(Masha Gessen),也收到了“仇恨邮件,包括死亡威胁”的轰炸,就像她在《选举报》(Gazeta Wyborcza)上说的那样。格森用一个不幸的术语来形容波兰政府的努力,说它“试图免除波兰——既是指波兰民族,又是指波兰政权——对纳粹占领期间这个国家三百万犹太人的死亡的责任”。在我发表这篇论文时,我知道,我可能也会收到类似的信息。

本文作者米哈尔·德克尔和她在2019年出版的著作《德黑兰的孩子:一部大屠杀难民的奥德赛》

▌“大屠杀研究的新波兰学派”的现实遭遇

波兰不是唯一一个有这种情况的国家。在许多这样的国家,甚至在发生七十五年后,大屠杀也依然是一个热门而充满争议的话题。在匈牙利,大屠杀博物馆“命运堂”(House of Fates)正因低估匈牙利法西斯主义者在灭绝犹太人上起的作用而受到攻击。最近,在立陶宛,一个经常被人们纪念、因为与共产主义斗争而广受赞扬的“民族英雄”,乔纳斯·诺雷卡(Jonas Noreika)的黑暗面也被他的外孙女西尔维娅·福蒂(Silvia Foti)公开了:他曾是一名纳粹,帮助灭绝了成千上万的立陶宛犹太人。(福蒂现在也收到没完没了的威胁。)乌克兰、俄罗斯和罗马尼亚,也都发生过同样的事。在这些国家,纳粹德国被描绘为大屠杀的唯一施害者,其罪行经常被等同于二十世纪其他意识形态对这些国家的本地的、非犹太人的人口犯下的罪行。这些地方的人也经常把“共产主义者”理解为“犹太人”,大有混淆“犹太人的”和“非犹太人的”罪行之意。事实上,就大屠杀研究和历史清算而言,波兰很可能算是这些国家里面最好的了;它还有独立的报纸、出版社和研究者,比如说格拉博夫斯基、恩格尔金等。

许多这些研究者在1989年后就开始出版他们的著作了。当时,在波兰当知识分子是一件激动人心的事情。档案开放了。新一代博士生出现了。这些年轻的博士生是后共产主义波兰培养的第一代学者,也是最早重新审视波兰战时史的研究者。其中就包括格拉博夫斯基和恩格尔金——他们之后的一代则包括达留斯·利比翁卡(Dariusz Libionka)、阿丽娜·斯基宾斯卡(Alina Skibińska)、伊丽莎白·杰尼卡(Elżbieta Janicka)、托马斯·如可夫斯基(Tomasz Żukowski)等人,今天,他们被松散地称为“大屠杀研究的新波兰学派”。这个新造的涵盖性术语,指的是出版批判和挑战政府叙事的独立研究学者。

但这最初几代学者里,也有一些成为了今天波兰保守右翼的智识基石,比如说现任波兰文化部副部长的玛格达莲娜·格温(Magdalena Gawin)、华沙起义博物馆副馆长达留斯·格温(Dariusz Gawin)、哲学家马雷克·齐霍茨基(Marek Cichocki)等。

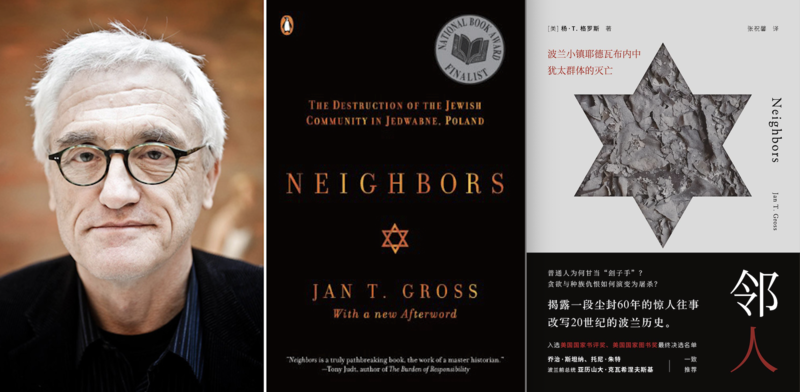

扬·格罗斯和他的《邻人:波兰小镇耶德瓦布内中犹太群体的灭亡》中英版封面

在这第一代研究生以教员的身份加入大学和研究中心之际,波兰裔美国普林斯顿大学历史学家扬·格罗斯出版了他的书《邻人:波兰小镇耶德瓦布内中犹太群体的灭亡》(Neighbors: The Destruction of the Jewish Community in Jedwabne, Poland)。《邻人》揭露了关于1941年耶德瓦布内一次对犹太人的屠杀的新信息:犹太社群不像先前人们相信的那样,是德国施害者杀的;相反,杀害他们的是这个社群的波兰人邻居。这本书出版后,2001年波兰总统亚历山大·克瓦希涅夫斯基(Aleksander Kwaśniewski)到耶德瓦布内“以公民和波兰共和国总统的身份……以那些良心被那罪行粉碎的波兰人的名义”道歉。那次道歉,那次对波兰人对犹太人之死应负责任的承认,为2004年波兰进入欧盟铺平了道路。对大屠杀研究者来说,它看起来也预示着一个新时代的到来。

2019年,波兰艺术与科学学院的伊丽莎白·杰尼卡博士告诉我,“在格罗斯的书出版后——对我们之中的那些研究德国占领下的波兰的人来说,那是最好的时期;我们感到自由并以为新时代已经来临”。但反弹很快就来了。2015年,PiS赢得第一次选举,杰尼卡说,这部分是因为该党承诺恢复波兰在耶德瓦布内被玷污的名誉。

杰尼卡接着说,“事实上,强化德国占领下波兰的‘好波兰人’的叙事的冲动,早在PiS之前就有了”,在凯尔采反犹骚乱后(1946年7月4日,凯尔采爆发的一次针对犹太人的暴力事件,43名在战后回归凯尔采的波兰犹太人被杀死),自由派天主教周报《一周汇报》(Tygodnik Powszechny)就呼吁波兰人证明他们帮助过犹太人,各领域的人也都急着说自己帮过。这过去是、现在也依然是波兰自我认同的一个关键要素。如果波兰人是共犯的话,那么波兰就不能要求受害民族、受难民族的身份了。

克劳德·朗兹曼在巴黎家中,右边墙上贴的是《浩劫》海报

▌“好波兰人”:重塑波兰反犹史

1985年,克劳德·朗兹曼的里程碑式的《浩劫》,集中展现了在死亡集中营特雷布林卡附近生活的普通波兰人,他们看起来不但知情,还为犹太人遭受的灭绝而幸灾乐祸。在2009年的回忆录《兔豚鼠》(Patagonian Hare)中,朗兹曼描述了波兰民族主义者对他的“一车又一车的诽谤”和无休无尽的狂怒,以及波兰游说团体用来削弱那部电影的“猛烈炮火”。他写道,“和他们的强大火力相比,犹太游说团体简直不堪一战。”

杰尼卡说,“有了耶德瓦布内的事,他们不能再这么干了。《邻居》中呈示的由波兰历史学家收集和确认的证据是洗不掉的。”

与对抗耶德瓦布内相反,政府开始提倡强调波兰人的善良与英雄主义的历史叙事。在《邻居》出版四年后,政府开设了华沙起义博物馆(区别于华沙隔都起义),歌颂与纳粹占领军斗争的波兰“救国军”Armia Krajowa。博物馆通过展示武器、制服、录音、歌、照片、证词、真人大小的波兰士兵海报、对战时情景的模拟、和1944年起义前后华沙的3D视频来讲述波兰英雄主义的故事。

这样,波兰历史记忆的钟摆,在承认与遮挡之间辩证摇摆。2011年,当时的总统布罗尼斯瓦夫·科莫罗夫斯基(Bronisław Komorowski)又去了耶德瓦布内一趟。四年后,在PiS重新当选的时候,总统安杰伊·杜达(Andrzej Duda)批评了科莫罗夫斯基。PiS的教育部长安娜·泽莱夫斯卡(Anna Zalewska)也说,波兰基督徒在谷仓里焚烧耶德瓦布内犹太人这个事实“只是一种看法而已”。PiS还制定了一套正式的“历史政治”(“polityka historyczna”),其中就包括用来起诉格拉博夫斯基和恩格尔金的“大屠杀法”。

波兰民族记忆中心

今天,波兰用整整一个国家机关——民族记忆中心(Instytut Pamięci Narodowej, IPN)——来调查“从1917年11月8日,经二战和共产主义时期,到1990年7月31日的罪行”。IPN每年得到的财政拨款高达四亿两千万波兰兹罗提,约合一亿一千两百万美元,是给波兰科学院的经费的五倍。虽然1998年才成形的IPN在过去一直为独立历史学家所批评,但在PiS的统治下,IPN的使命的民族主义色彩甚至变得更加浓厚了。它旨在教育公民“波兰在二战期间和二战后猛兽的……巨大……损失”;保持“波兰民族与其占领者,纳粹和共产主义者斗争的爱国主义传统”;并歌颂“波兰和波兰民族史上的胜利时刻”。

类似地,2017年,文化部副部长玛格达莲娜·格温成立了皮莱茨基中心(Instytut Pileckiego, IP),通过它来资助研究、举办讲座和研讨会并围绕“纳粹与苏联极权主义体制”研究寻求全球合作。格拉博夫斯基报告说,自他和恩格尔金的书出版以来,IPN及其麾下的历史学家已经写了十六个关于那个文本的报告。同时,皮莱茨基中心正在进行一个给这部著作的三千五百个脚注里找茬。

在“说出名字”(Called by Name)的旗帜下,皮莱茨基中心也找出并纪念了“因为在德国占领期间给犹太人和波兰人提供帮助而被杀害的波兰籍人士”。格温的姑奶奶雅德维加·杜格波斯卡(Jadwiga Długoborska)就是这个机构最早纪念的人之一,据说,她在波兰东北部的马佐夫舍地区奥斯特鲁夫镇庇护了几个犹太人。

2014年,在我到波兰为撰写著作做研究时,格温是我的东道主。在那个时候,她还只是历史学家,尚未成为政客。我去波兰,部分是因为她邀请我去参加她姑奶奶的纪念活动,后者和我的犹太人父亲来自同一个镇。在我们一起前往奥斯特鲁夫时,格温告诉我,纳粹在一家啤酒厂里囚禁和审讯杜格波斯卡。那家啤酒厂在战前好几代人的时间里,一直是我家的。在战争期间,它变成了盖世太保的总部。

以色列的大屠杀博物馆和研究中心

格温希望以色列的大屠杀博物馆和研究中心(Yad Vashem,简称大屠杀纪念馆)也承认杜格波斯卡是国际义人(Righteous Among the Nations)。大屠杀纪念馆会授予在大屠杀期间冒生命危险救犹太人的非犹太人义人头衔。它会对每个申请者进行调查,要求申请者提交“幸存者证言”或“其他文件”作为证据。格温当时掌握的证据——一本包含“听起来像犹太人的名字”(“Ryczke, Rekant, Lewartowicz, 和Szumowicz”)的战前酒馆顾客日志,和另一个姑奶奶的证言——并没有达到所需证据的标准。她正在努力寻找她姑奶奶帮忙拯救的人。

今天,雅德维加·杜格波斯卡依然没有得到大屠杀纪念馆的承认。相反,2019年,皮莱茨基中心又一次致敬了她和另一个女人,露西娜·拉基约夫斯卡(Lucyna Radziejowska)。中心网站把她们描述为“两位波兰女英雄”,说她们“因为庇护犹太人而被德国人杀害”。它还在奥斯特鲁夫的塔杜什·科希丘什科小学(也就是我家啤酒厂的旧址)的前院为她们修建了纪念饰板。

▌扭曲的波兰史:施害者与受害者

放眼去看耶德瓦布内之外的地方,有足够的证据能够证明,政府的团结友爱叙事是站不住脚的。十多年前,战时在华沙生活、被当做波兰基督徒的波兰犹太作家亨里克·格林贝格(Henryk Grynberg)在马里兰的家中接待我时告诉我,“我很少看到那样的事情”。他接着说:

我以基督徒和犹太人的身份经历了战争,我知道对这些人来说,当时的生活是什么样子的。我们[当时死去的犹太人]不需要波兰基督徒来帮助我们。我们需要他们不要来伤害我们,因为纳粹是认不出我们的;我们看起来和我们班上的波兰人一样。但你要是去看数字的话,你会发现,到战争结束的时候,我们之中只有少数人幸存了下来。

犹太人被送往集中营

大屠杀纪念馆估计,波兰基督徒杀害、或向德国人告发并因此而致使纳粹杀害了十三万到十八万波兰犹太人。格拉博夫斯基认为,这个数字应该是二十万。我自己关于被一起流放到苏联内陆和中亚的波兰犹太人与基督徒的研究,也揭露了针对犹太难民的歧视,甚至是暴力。不过,还是有一些明显的例外;在流亡中帮助犹太学生的波兰基督徒军官,在乌兹别克斯坦的波兰孤儿院收留和保护犹太儿童的教师。近七千波兰公民被大屠杀纪念馆承认为义人,这个数字比其他任何一个国家都要多(波兰是当时欧洲犹太人人口最多的国家)。但这些人依然只构成波兰基督徒的少数。PiS对救过犹太人的波兰人(无论情况是否属实)的强调,及其对一切指向相反结论的证据的攻击,正在创造一种扭曲的历史叙事。

当然,因为藏匿犹太人而被杀害的波兰人是有的;他们,和纳粹政权及其合作者的受害者一样值得纪念。但同样真实的是,那些告发被杀害的人的人,也是波兰人。这样看来,博物馆、纪念馆和研究中心的功能,是要把告发者和施害者与波兰故事分开。这个区分越模糊,波兰政府就越是用力地想把它刻入波兰内外的公共空间。乌尔玛博物馆正计划在纽约开设分馆。皮莱茨基中心现在也在柏林和纽约有了分部。同时,像格拉博夫斯基和恩格尔金那样的历史学家,则被攻击为“外国间谍”、“篡改波兰历史的人”,或者,按IPN顾问委员会一个成员最近的说法,“恨民族共同体”的人。

PiS的记忆政策,与其说与犹太人遭受的种族灭绝相关,不如说更多地与“我们民族共同体”相关,它大规模地重新肯定了波兰的英雄主义和名誉。这本身并不成其为问题:所有国家都会纪念它们的英雄,而所有抵抗致死压迫的人也都值得纪念。但当纪念与压抑和重塑携手并进(波兰当前正在做的事情,就是在压抑和重新塑造一段极其痛苦而又高度纠结的过去),问题就来了。