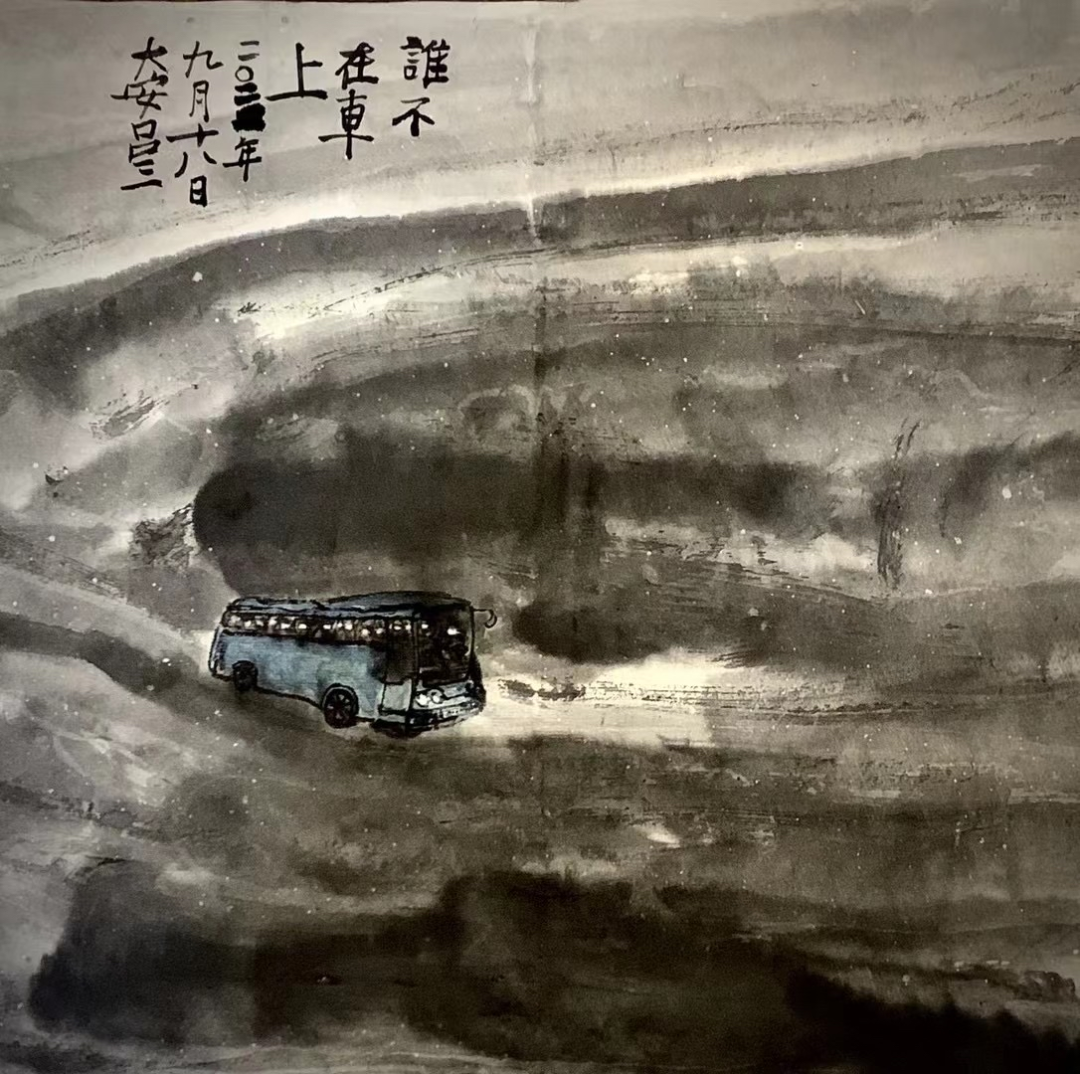

我们都在那辆大巴上

疫情已经第三年了,看多了相同的一幕幕在各地上演,很多人恐怕都已经看麻木了,近两个月来不止一个人跟我说,看到疫情相关的新闻时,心底已没有任何波澜——即便如此,已导致27人死亡的贵阳“9·18”翻车事件还是让无数人震惊了。

确实,官方已经出来道歉了,但值得注意的是,这并不意味着停止将密接人群转移出去进行“社会面清零”的做法、反思现有的防疫方针,相反,只是在经验层面进行总结——“我们工作中出现了一些纰漏,下次会做得更严密”。因此,这架庞大机器的齿轮不会停下,仍在继续往外拉人。

胡锡进已经对此定调:“这样严重的交通事故本就绝不应该发生”,“但它首先是交通本身的悲剧,是生产安全事故,与客车所执行的任务不应该直接相关”。

真的只是这样吗?

这一转运密接人员的车辆之所以在凌晨的山路上侧翻,是因为防疫的紧急要求,也是为了避开公众关注,否则半夜2-5点原本是大巴禁行的时段,而司机的疲劳驾驶、身穿防护服造成的视力阻碍,也都可能是潜在的因素。

正如聂日明在详细分析这一事件之后指出的,这一事件存在诸多疑点,“绝不是什么简单的交通事故”:

贵阳转运客车侧翻事故不是孤案,很多城市的疫情防控时,都有大量的违法违规行为,区别仅在于其它城市还没有发生事故。贵阳在夜里转运涉疫人员也不是第一例,但违法违规的事情做多了,总会有一个城市发生事故。

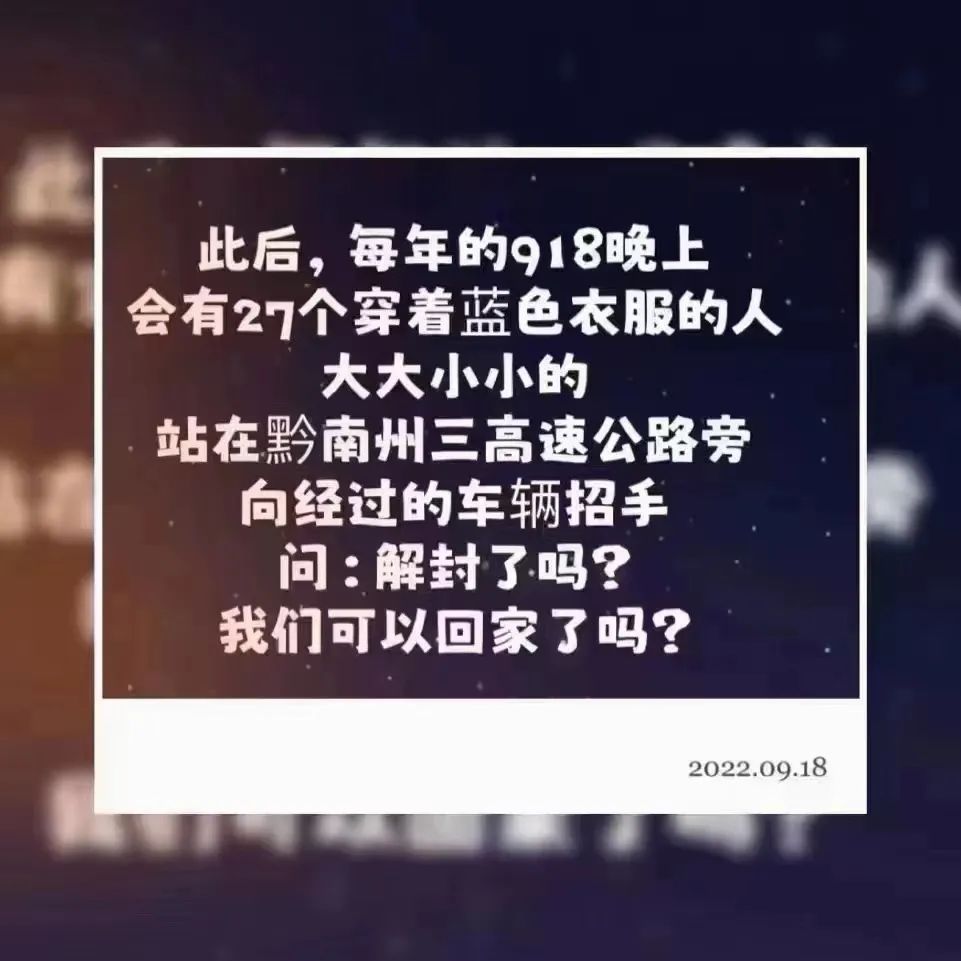

在这一意义上,与其像有些人说的,是27条生命“倒霉”,不如说是我们这些经历了防疫的人“走运”,才躲过了一劫。这促使我们重新审视自己的处境,就像乔治·艾略特所言,听到世上的苦难就像听到“沉寂无声的地方突然出现了震耳欲聋的音响”。

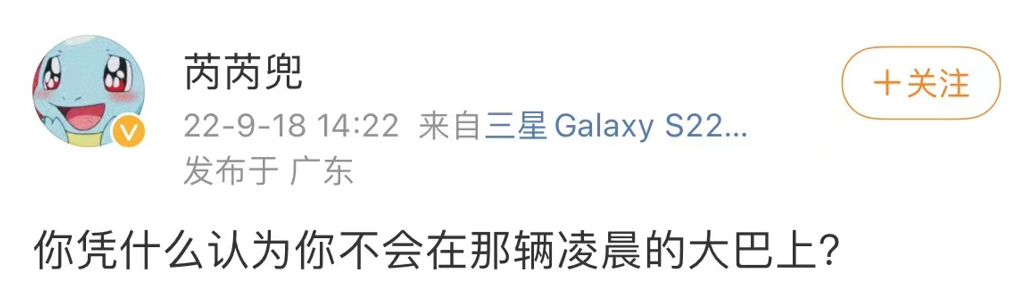

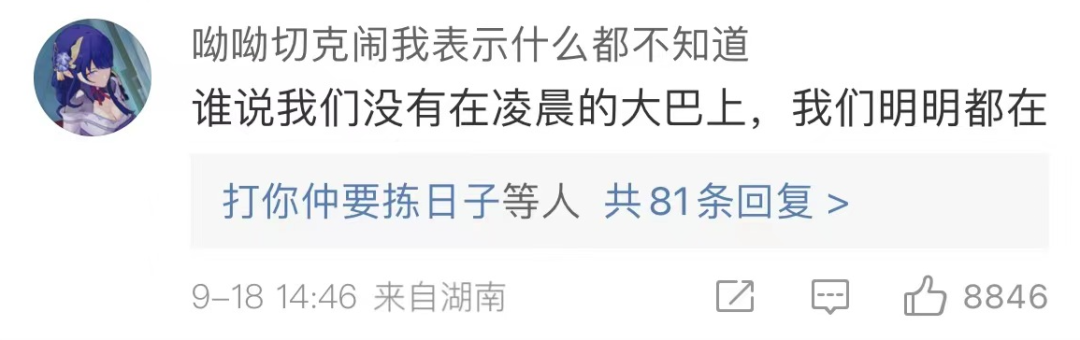

这就是为什么这27人的遭遇激起了那么多人的共情,因为他们的处境,随时都有可能降临到我们自己头上,而这不是靠我们自己小心就能避免的——什么时候成为密接,几乎是完全随机的。

从事后流出的一段微信对话看,那一车上的人甚至都不清楚自己将被拉到哪里去,因为“别人问去哪,司机都不回答”,过后才知道“说是去荔波,这辈子没想过是这种方式去荔波”;另一位说:“唉,老实听安排吧。”

这真是典型的中国百姓处世哲学,尽管他们并未确诊也没有危害、甚至不知道要被送往哪里,但仍然相信应当“老实听安排”。在那茫茫黑夜里,他们看不清方向,不知道有什么命运在前方等待着自己,就这样安心地把自己交给一个不能给出任何确定性的陌生人来支配。

也就是说,那里面原本有一种“委托-信任制”,很多人平日就不能掌控自己的命运,在遇到这样的“大事”时,很自然地选择了将自己的生死委托给一个可信赖的权威,相信它能够安排好一切。然而事实证明,放弃自己掌控命运的权利,在任何时候都可能是个可怕的错误。

很多国人其实是相当缺乏这种自主意识的。今年春天,泉州疫情紧张之际,我一位朋友因为自己在香港,放心不下老家的父母,叮嘱他们:万一有人上门要把他们转运去方舱,一定要他们出示警号、文件,问清楚是去哪里,明确自己的权利,并做好录音。

让她始料未及的是,她的老父亲非但不听从,相反还勃然大怒,骂她是“在香港久了,被洗脑了”。她事后跟我感叹:“想想看,我爸还是那个年代的大学生,已经比他的绝大多数同龄人思想开通多了,但他就是那种又红又专的知识分子,无条件地信任国家。”

这就是中国的老百姓,很多人的“乖顺”是因为他们真心愿意奉献自我,并且这也符合自身利益。“自我的觉醒”即便近年来出现了一点迹象,但仍然模模糊糊,又或即便看清楚了一点,仍然无法自主。

有一位“雁度千山”说:

为什么都在关注贵州的大巴呢?我想,也许只是因为我们现在越来越多的人感知到,现在自己就在无形的大巴上,只能按照别人给的路径去走,只能按别人的行车规定来行事,没有自己可以商量的余地,也没有表达自己需求的空间,只能够上车,却无法下车,至少在现在,还看不到下车的希望,于是在看到贵州的大巴时,便心有戚戚焉。

我不知道这件事会推动什么样的实质性改变,那些不愿意醒来的人肯定仍然会继续呆在自己的茧房里,但它至少会催醒一部分人。这样的事件让所有人产生了一种特殊的共同体意识:我们都共享着一种难以逃脱的处境;但如果大环境一时之间无法改变,那我们至少可以试着改变自己。

现在的问题是:很多人并不清楚“自己”是谁。很多人抱着“大局观”来看待现实,他们之所以能这么想,一部分人是因为自身的真正利益在防疫期间并未受影响,但另有一部分人是不清楚自己的利益,以至于受了影响而不自知。这是一种政治上的天真,对自身利益并没有清晰的认知。

在群里谈起,有人说:“对,我觉得现在发声的都是您说的后者,前者反而谨小慎微,很少发声。昨天在群里就见了一个,大家都在聊贵州车祸太惨了,他就说,我是普通人,新冠会导致挤兑,我为了自己,支持动态清零。很多人跟他说疫情后会为了防止挤兑直接封掉医疗资源,他就翻来覆去的说为了他父母的健康也坚决支持动态清零。”

难就难在这里:对自身利益有清楚的认知,这本身就是政治成熟的表现,标志着社会现代化的成功;然而反过来,没有这种认知,我们也就很难真正“现代”。