757 监控国家:中国开启社会管控新时代

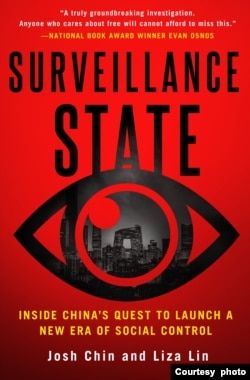

野兽按:今天注意到了一本书。华尔街日报中国分社副社长李肇华(Josh Chin)和驻中国记者林和(Liza Lin)的2022年9月出版的新书《监控国家:中国开启社会管控新时代》(Surveillance State: Inside China's Quest to Launch New Era of Social Control),

"Josh Chin and Liza Lin have given us a truly groundbreaking investigation of China’s embrace of digital surveillance. The global scope and deep detail of their account retires the notion of an “all-seeing” surveillance as some future scenario; it is happening already. They will open your eyes to the astonishing intersection of data, politics, and the human body. Anyone who cares about the future of technology, of China, or of free will cannot afford to miss this."―Evan Osnos, The New Yorker

“Josh Chin and Liza Lin show how some of Silicon Valley's most celebrated advances, along with some of its most exalted companies, have enabled a vast experiment in Chinese social engineering that is terrifying and seductive in equal measure. Surveillance technologies, both inside China and around the world, are creating an alternative to the liberal order far more swiftly than most people believe. This book gives us a vital glimpse into what might replace it.”―Anne Applebaum, author of Twilight of Democracy

"Surveillance State could not be more timely, both as a gripping, suspense-filled tale of what is actually happening to Uyghurs in China and as a description of digital dictatorship that makes abstractions like predictive analytics, facial and voice recognition technology, and integrated information systems terrifyingly concrete. People and governments in open societies need to see what is at stake in the decisions we make about how to balance liberty and security in the digital age; this book brings those choices home."―Anne-Marie Slaughter, CEO of New America

“Surveillance State tackles a critical global issue―how rapidly growing surveillance of all kinds is implicated in struggles for democracy and against authoritarianism…the authors offer a careful and thoughtful, ambitious and journalistic analysis of how excessive and illiberal surveillance is expanding, and must be confronted everywhere. Engaging everyday stories of real people bring this urgent issue freshly to light.”―David Lyon, author of Pandemic Surveillance

“There hardly is any Uyghur person in the Region who has not been subjected to the oppressive and systematic tactics of this high-tech war that the CCP has waged against its own citizens. Josh Chin and Liza Lin’s book reminds us how easily a state actor can quietly and stealthily take control of its people. As Uyghurs, we know this well. But to the rest of the world, Surveillance State should serve as a wake-up call.”―Jewher Ilham, author of Because I Have To

“This book is written for the future. It reveals beyond dispute the murky and distorted world we are about to face. Dictatorship and Big Data are closely intertwined. They surveil, control, and remold every individual―all this constitutes a vast, inescapable prison that leaves nowhere to hide, a sort of demonic laboratory…Left unchecked, it will push the rest of the world sliding into an abyss."―Murong Xuecun, author of Deadly Quiet City

“[A] rigorous and alarming study of how the Chinese Communist Party uses surveillance technology to monitor residents and quell dissent.…This wide-ranging and deeply informed study offers crucial insights into the rising threat of digital surveillance.”―Publishers Weekly

“A study of the Chinese government’s sweeping surveillance program.…The underside of digital technology on full, frightening display.”―Kirkus Reviews

JOSH CHIN is Deputy Bureau Chief in China for the Wall Street Journal. He previously covered politics and tech in China as a reporter of the newspaper for more than a decade. He led an investigative team that won the Gerald Loeb Award for international reporting in 2018 for a series exposing the Chinese government’s pioneering embrace of digital surveillance. He was named a National Fellow at New America in 2020 and is a recipient of the Dan Bolles Medal, awarded to investigative journalists who have exhibited courage in standing up against intimidation. Surveillance State is his first book. Born in Utah, he currently splits time between Seoul and Taiwan.

LIZA LIN works as the journalist covering data use and privacy for the Wall Street Journal from Singapore. Liza was part of the team that won the Loeb in 2018. Prior to the Wall Street Journal, Liza spent nine years at Bloomberg News and Bloomberg Television. Surveillance State is her first book.

“无所不在,令人窒息”《监控国家》作者:新冠疫情让中共把对人民的监控推向极致

作者:林枫

在中共总书记习近平治下,中国是如何在过去十年里成为一个监控国家(Surveillance State)的?习近平和中共为什么要这么做?监控国家给中国的政治和社会发展带来哪些影响?美国和其他西方民主国家应该如何应对?华尔街日报两名资深记者——该报中国分社副社长李肇华(Josh Chin)和驻中国记者林和(Liza Lin)最新出版的新书《监控国家:中国寻求开启社会控制新时代的内幕》(Surveillance State: Inside China's Quest to Launch New Era of Social Control)试图解答这些问题。

两位作者在接受美国之音专访时表示,中共领导人把过去的极权统治手段与高科技相融合,重塑对整个中国社会的控制。其最明显的例子就是在新疆,但其目的并不是要消灭一个宗教少数群体,而是要通过高科技将其重塑。两位作者说,中国作为一个数字监控的大国,正在迫使全球各地的民主国家在有关信息、安全和个人自由之间关系的问题上与中国交锋。

李肇华说,撰写这本书的初衷要追溯到2016年和2017年间。当时,他们观察到中国社会发生的一个重大转变,就是中国共产党正激进地重新回归到管理普通百姓生活的做法,这与中共自1970年代末实行改革开放以来退出对人民微观管理的做法相违背。

李肇华回忆起2017年他前往新疆采访报道的经历。那次经历让他领教到在中共无所遁形的监控网络下那种令人窒息的感觉。“特别是在2017年和2018年,当时正处于镇压的高潮,那种监控的程度令人窒息,监控无处不在。”

李肇华表示,中共希望通过高科技手段来补足威权体制的短板,那就是应变问题的能力。“共产党一直在寻找方法来提高反应能力,他们相信现在有了人工智能的这些最新科技,有了关于社会如何运作的大数据,他们可以建立一个系统,不仅像民主国家一样反应迅速,而且可以更迅速应变,因为它可以预测未来的问题。”

林和说,中国的监控系统通常都是政府与企业合作的产物,通过公私合作(Public-Private Partnership)的方式实现,由一家大型企业比如华为、海康威视和大华作为主要投标方竞标政府项目,这些大企业然后会寻找一些较小的企业进行合作,比如商汤(SenseTime)、依图科技(Yitu)和旷视科技(Megvii)等。

“政府与企业形成一种共生关系,”她说,“这些AI企业通过与政府合作让他们的算法,比如人脸识别的算法越来越成熟,因为它的改进需要大量的数据,通过与中国政府的合作,这些公司能够获得大量的人脸数据。这些数据仅靠他们自己是无法获得的,如果靠自己的话就需要很长的时间。”

林和表示,自2020年开始的新冠疫情将中国政府对公民的全面监控推向了巅峰。

她说:“新冠疫情确实为中国开创了一个监控的新时代,因为在过去,你通常不会被24小时实时监控,除非你是一个被中国公安部定义的七类人之一……新冠疫情扩大了中国国家监控的范围,超出了之前特定人群的范围,扩大到了全民监控。”

以下是本次专访的主要内容节选。

记者:请你们首先介绍一下写这本书的初衷?

李肇华:写这本书的最初想法要追溯到2016和2017年。在那个时候,我们开始注意到中共政治中一个非常重要的转变,当时共产党非常积极地把自己重新注入到中国民众的生活当中。这与几十年来中共从管理人民生活摆脱出来的做法是背道而驰。中共现在要告诉人们该如何生活,并且想要了解人们在做什么。我们探究了如何报道这个故事的方法。我们知道这是一个重大的变化,但我们不知道该如何处理。2017年年初,林和当时的工作是追踪中国的科技初创企业。她发现巨额的投资资金流入中国科技行业的一个领域,那就是AI(人工智能),特别是电脑视觉和人脸识别。于是她给我打电话,说在北京有一家非常有意思的公司,叫商汤(SenseTime)。我们就去看了一下,走进他们的展厅,就像走进了一部科幻电影,墙上有一个大屏幕,上面是一个街道的实时视频图像,画面上出现的任何东西都被自动打上标记,比如,从行人到汽车、自行车等等。我们意识到这项技术是令人难以置信的强大。后来我们发现,他们向中国警方出售了大量的技术。所以,这就是我们写的第一个报道,是关于人脸识别的。然后我们做了一个系列的报道,最后是我做的一个关于在新疆的报道。我在2017年去了那里,那是在我们真正了解到那里底发生了什么之前。我们当时只是听到了一些传言,说那里使用了大量的监控技术。我后来去到那里,那是一段令人震惊的经历,就像是到了一个反乌托邦的战区。他们对一个少数民族使用了大量的尖端技术,使用这些技术把他们送到集中营。当我们看到这一切时,我们意识到我们手上有了一个大题目,而我们需要用一本书的篇幅来充分探讨其中的问题。

记者:能否讲一讲您在新疆采访报道的经历?

李肇华:我仍然记得我在新疆所感受到的身体上的恐惧,特别是在2017年和2018年,当时正处于镇压的高潮,那种监控的程度令人窒息,监控无处不在。你有这样的感觉,比如,就是无论去哪或者是做任何事情都被追踪。而我还只是一个去那里访问的外国人,当地维吾尔人的感受就可以想象了。我在新疆时,我们和一个维吾尔人交谈过。虽然他没有被写进书里,但我认为他的经历非常典型。他是一个住在乌鲁木齐的人,以前曾与警察发生过冲突,发生过一些小摩擦,结果他被列入黑名单。这个人基本上寸步难行,他不能离开他的小区,因为每次他想出去时,他都要通过一个安全检查站,扫描他的身份证和他的脸,然后警报就会响起。警察不让他出去。长期下去,他就有点被逼疯了。他基本上是生活在一个监狱里,一个露天的监狱。这是令人难以置信的,就好像是20世纪才会有的东西又重现了,比如配备了高科技的集中营或者是针对宗教少数群体的拘留营。我们以前从未见过的。那是一段非常、非常令人震惊的经历。

记者:中国的高科技企业在构建“监控国家”中扮演了怎样的角色?

林和:在我们的调查中,我们发现中国安装的很多安全系统,其实就是监控系统,通常是政府与企业合作的产物,通过公私合作的方式(PPP),往往有一家规模很大的公司,比如华为、海康威视、大华或者是中国电信作为主要的投标方,竞标政府合同和政府项目,他们使用名为“系统整合”的方法,有一家主要的投标方,然后再把项目分给一些较小的公司。通常你会看到像商汤这样的公司提供AI,监控AI。在这些项目中,较小的公司要和大型企业合作,比如海康威视来提供监控摄像头。中国企业与中国政府之间肯定存在着一种共生的关系。比如,像商汤这样的企业,还有它的竞争对手依图和旷视,这些AI企业通过与政府合作让他们的算法,比如人脸识别的算法越来越成熟,因为它的改进需要大量的数据,通过与中国政府的合作,这些公司能够获得大量的人脸数据。这些数据仅靠他们自己是无法获得的,如果靠自己的话就需要很长的时间。因此,中国企业与政府之间肯定存在着一种互惠的关系。

记者:中国的监控与西方美国等民主国家有何不同?

李肇华:国家监控不是新鲜事。事实上,它历史悠久,从国家诞生之初就已经存在,古罗马人通过收集人口普查数据来弄清如何向人们征税,一直到东德的斯塔西(前东德国家安全部),再到911之后的美国《爱国者法案》。各类政府都参与并依赖国家监控来运作。我认为中国的不同之处在其规模和野心。在规模上,中国有4亿个监控摄像头,其中很多摄像头都具有人脸识别能力,它们可以跟踪个人,可以在人群中识别人。中国有10亿部智能手机,中国政府可以相对容易地获得这些手机的数据。它可以跟踪他们去过哪里,以及他们如何使用手机的,这只是对人类行为的大规模了解,我不认为任何其他政权或政府或国家在历史上曾经拥有过这么多数据。中国政府的野心,他们想用这些数据干什么,也远远超出了我们所看到的任何东西。他们相信,他们可以利用这些数据并对其进行分析,从而使他们能够建立一个完美设计的自我纠错的社会。如果你研究20世纪的历史,这些曾经都是他们熟悉的乌托邦愿景,但在20世纪,它们只是梦想。而现在在中国,中共认为它们可以使其成为现实。如果你比较一下,比如说你把共产党治下的中国和美国比较一下。在美国,当然也有很多监控,这些工具中的一些也被美国警察使用。但不同的是,(美国)显然有法律的制约,有法治,在美国有自由的媒体,可以监测所有这些东西,也会有很多媒体报道,这要归功于报纸和其他媒体对这些(监控行为)的报道,以及(监控)手段在美国被使用的方式。但在中国,中共不受这些限制。

林和:中国和西方之间最显著的区别之一是权力集中在一个实体内。因此,如果你比较美国的数据收集量,我们并不是说它比中国少。但是,如果你看一下美国在收集什么样的数据,谁在收集这些数据,亚马逊、谷歌、Facebook等公司,他们也有大量的消费者数据。显然,像联邦调查局这样的国家安全机构。他们也有大量的数据。但在中国,情况是你能得到的所有数据都集中在共产党内部,尽管党、国家、法院、公安系统之间有细微的界限。因此,从技术上讲,中国政府和中共可以获得所有这些数据,这与西方和美国的情况不同,因为在美国,数据被分布在不同的实体中,而不是只掌握在一个实体手中。

记者:中共的国家监控体系如何改变中国社会?

李肇华:我认为,如果回顾一下西方与中国交往的早期,比如在中国试图加入世贸组织时,人们普遍认为西方或者高科技能够使中国民主化。但显然,现在发生的事情正好相反。中国正在使用高科技来加强对权力的控制,并以一种前所未有的方式加强对权力的控制,我认为你在新冠疫情大流行期间特别看到了这一点。在疫情期间,他们动用了政治意愿和直接的野蛮封控措施,用监控技术对人们进行管控,不只是控制疫情,压制病毒传播,他们已经相当成功,而且还用监控技术压制公众对疫情封控的愤怒和反抗。中国各地都有人对他们受到的严厉封控措施感到非常愤怒。但中共一直能够阻止这种愤怒发展成更大的群体事件,所以这确实是一个中共以前所未有的方式利用高科技来实施控制的情况。

林和:新冠疫情确实为中国开创了一个监控的新时代,因为在过去,你通常不会被24小时实时监控,除非你是一个被关注的人,也就是中国公安部定义的会被关注的七类人之一,即上访者、可能对社会稳定构成威胁的人、潜在恐怖分子、精神病患者等,凡是属于这七类人的,警方通常会实时监控。我认为,新冠疫情后,实时监控从只监控特定人群变成监控全民,因为现在每个人的手机里都有一个健康码,无论你走到哪里都必须出示这个健康码,它能追踪到你在过去两周内都去过哪里。而且如果你在一个城市里停留了4个小时或更长时间,那么它就会被记录在你的健康码中。因此,政府现在在任何时候都能知道每个人在哪里,并将这些信息收集。因此,新冠疫情扩大了中国国家监控的范围,超出了之前特定人群的范围,扩大到了全民监控。

记者:美国为什么要关注中共对中国公民的监控?美国能够做些什么?

李肇华:我认为,如果你生活在一个民主国家,你相信民主价值观,我想你会明白在中国发生的事情应该对你很重要,因为中国正在积极尝试给这些(监控)技术定义其使用规范。中共在推广这样一种愿景,即政府使用这些技术进行政治控制或以他们想要的任何方式使用这些技术是没问题的。你可以从他们出口这类技术的方式中看到这一点,他们在全球范围内推广这种技术。尽管他们还没有一个具体的计划,他们没有说其他国家政府需要如何复制中国的模式,但他们的确表示,各国政府应该能够使用这些技术来施加控制,这是一个非常明确的愿景。而民主国家现在对这个问题没有解答方案。因此,我认为这是生活在民主国家的人们在看待未来的全球政治时真正应该考虑的一件事。中国已经提出了一个愿景,而民主世界的回答将是什么?

林和:我认为美国已经迈出了第一步,试图限制中国取得可能被应用到中国监控系统的美国技术。例如,限制可能出售给中国人工智能初创公司的高端技术,这些公司可能将其用于深度学习,从而提升摄像头的监控能力。我认为,下一步的好办法也许是通过多边方式来确保这些部件不会落入中国监控公司的手中,这些公司会延续他们在新疆使用这种系统的方式更多地使用这种系统。因为现在,即使美国有像贸易黑名单和投资黑名单,甚至有法律禁止一些非常重要和关键的美国组件进入中国的监控公司,仍然有大量的漏洞。因此,为了填补这些漏洞,而且很多时候,这些漏洞涉及从不同国家转运。我认为,美国采取多边方法并与盟国合作,以确保你能真正切断中国监控国家的一些重要组成部分,这将是一件好事。

记者:中共最高领导人习近平发挥了怎样的作用?

李肇华:国家监控对习近平来说是一个巨大的助推。他在过去10年中如此努力地实施它是有原因的,表现在几个不同的方面。其中一个方面是,他是一个非常雄心勃勃的领导人,他在中国实施了很多改变。他因此树了很多敌人,他对中国有一个愿景,实现这个愿景会涉及很多痛苦和许多重大的破坏性变革,如果他能够成功的话,特别是在他进入第三个任期的时候,有一个允许他在落实这些变革时施加更多控制的系统,这是至关重要的。在某些方面,如果他对自己控制社会的能力没有信心,他甚至不可能设想实施这些措施。我认为,国家监控对他的另一个帮助是,这不仅是习近平的问题,也是几个世纪以来中国领导人都面临的问题,那就是,中国一直是一个难以治理的地方,因为它幅员辽阔,人口众多,一直有一个非常庞大的官僚机构,信息往往不能很好地流向首都,流向北京。在我们这个时代,习近平是一个我认为真正需要或想要获得信息的人。他想知道各地发生了什么。至少在理论上,监控国家允许他看到各地发生的事情,我认为,其最终效果仍有待我们的观察。在中国的官僚机构中,肯定有人不希望他看到全部,他们在破坏监控国家。我认为,我们还要看习是否确实积累了足够的权力来解决这个问题。

时报调查揭示中国如何成为监控国家,这里是四大要点

时报记者耗时一年多梳理了大量政府招标文件,揭示了中国如何意图使用科技确保其威权统治的长久。

By Isabelle Qian, Muyi Xiao, Paul Mozur and Alexander Cardia

本文发布于2022年6月21日

《纽约时报》的一项调查发现,中国正在以前所未有的规模收集数量惊人的公民个人数据。手机追踪设备现在随处可见。公安部门正在建立一些世界上最大的DNA数据库。当局正在其人脸识别技术基础上进一步收集民众的声纹。

《纽约时报》的视觉调查团队和驻亚洲记者花了一年多的时间分析了超过十万份政府招标文件。这些文件请企业竞逐供应监控技术的合同,并包括产品需求和预算规模,有时还会详细描述采购背后的战略方针。中国法律规定,各机构必须保留投标记录并将其公开,但实际上,这些文件分散在难以搜索的网页上,经常很快就会在没有通知的情况下被删除。由亚洲协会出版的电子杂志《中参馆》收集了这些招标文件,并独家与时报分享。

这批前所未有的资料让时报得以深入研究中国的监控能力。中国政府的目标很明确:设计一个系统,使国家能最大限度地了解一个人的身份、活动和社会关系,最终可能有助于政府维持其威权统治。

以下是此次调查的主要发现。

中国公安通过分析行为,确保人脸识别摄像头捕捉到尽可能多的活动。

分析人士估计,全球近10亿个监控摄像头中,有一半以上在中国,但此前很难估计它们是如何使用的,捕捉到了什么,产生了多少数据。《纽约时报》的分析发现,公安策略性地选择了地点,以最大限度地增加人脸识别摄像头可以收集的数据量。

在一些招标文件中,公安部门表示,他们想把摄像头放在人们去满足常见需求的地方,比如吃饭、旅游、购物和娱乐。公安还希望在住宅建筑、卡拉OK厅和酒店等私人空间安装面部识别摄像头。在一个案例中,调查发现,东南部福建省福州市的公安希望在美国酒店品牌戴斯酒店特许经营店的大堂内安装摄像头。酒店前台经理告诉《纽约时报》,摄像头没有人脸识别功能,也没有和公安网络联网。文件显示,福州市公安局还要求接入一家当地喜来登酒店内的视频监控资源。在一封给时报的邮件中,其母公司万豪国际的发言人崔西娅·普利姆罗斯称,当地政府于2019年请求使用该酒店的视频监控资源,而公司需要遵守当地法规,包括配合执法人员。

这些摄像头还能将数据录入功能强大的分析软件,识别出一个人的种族、性别以及是否戴眼镜或口罩。所有这些数据都会被汇总并储存到政府的服务器之中。来自福建省的一份招标文件显示了这种数据的规模有多么庞大:公安估计,每时每刻都有25亿张人脸图像被储存。用公安自己的话来说,升级视频监控系统的战略所要达到的最终目的就是“实现对人员的管控”。

当局正在利用手机追踪设备,将民众的虚拟生活与现实活动联系起来。

诸如Wi-Fi探针和IMSI捕捉器等设备可以从附近的手机中收集信息,让公安得以跟踪目标的行动。这类强大工具能够将一个人的数字足迹、现实身份和实际位置联系到一起。

在某些情况下,手机追踪设备可以利用安全漏洞来采集私人信息。在2017年北京的一份招标文件中,公安部门写道,他们希望用采集设备收集手机用户在中国热门社交媒体应用程序上的账号信息。在其中一个案例中,招标文件显示,广东某县公安局购置了手机追踪设备,希望能检测手机上安装的维吾词典程序。若是被检测出来,那说明该手机的所有者很可能属于受到严重监控和压迫的维吾尔少数民族。时报发现,在过去七年间,中国当局在这项技术的推广上取得了惊人进展。到目前为止,中国大陆的31个省份和地区全都使用了手机追踪设备。

政府无差别地从与犯罪无关的民众身上收集DNA数据、虹膜样本和声纹。

中国公安开始利用面部识别摄像头上的录音设备来收集声纹。在东南地区的中山市,公安在一份招标文件中写明,他们需要能在摄像头周围至少100米范围内安装拾音器。得到录音后,可以使用软件分析声纹,将其添加到数据库中。公安宣称将声纹与人脸分析结合,可以帮助他们更快锁定犯罪嫌疑人。

中国公安正在以追踪罪犯——中国当局对罪犯的定义非常宽泛,可能包括政治异见者——的名义购买设备,建立大规模的虹膜样本与DNA数据库。

2017年前后,3000万人规模的首个区域性虹膜数据库在新疆建成,这里是维吾尔少数民族的聚居地。根据网上的新闻报道,同一家承包商后来获得了来自全国各地的政府合同,打造大型虹膜库。该公司没有回应时报的置评请求。

中国公安还在广泛收集男性DNA样本。由于Y染色体在遗传时很少突变,公安掌握一名男性的Y染色体DNA数据后,就等于得到了其家族多代父系成员的数据。专家们指出,许多国家都会利用这一特点来协助刑事调查,但只有中国将最大限度地收集样本视为重中之重。

在我们的调查中,建立大型男性DNA数据库的努力最早可以追溯到2014年的河南省。到2022年,时报经分析招标文件发现,在大陆31个省份和地区中,已至少有25个建立了此类数据库。

政府希望把所有这些数据连接起来,为公民建立全面档案,以便各级政府访问调取。

对于自身的技术局限,中国当局有着清醒的认识。根据一份招标文件,中国公安部认为,中国视频监控系统的分析能力依然不足。他们发现的最大问题之一就是数据不够集中。

招标文件显示,政府在积极寻找能够增强数据整合能力的产品和服务。旷视科技是中国最大的监控追踪设备承包商之一,时报从该公司获得了一份内部产品的演示文件。文件里展示的这款软件可以收集到一个人的多种数据,并能显示他们的行动、着装、车辆、移动设备信息和社会关系。

在给时报的声明中,旷视科技表示其所关切的是让社区更加安全,“而非监控任何特定群体或个人”。但时报调查发现,中国公安已在使用这种产品。它可以打造出当局想要的那种适用于所有人的个人档案。这种档案未来也许各地执法人员都可以访问。

中国公安部没有回复传真至其北京总部的置评请求,调查中提及的五个地方公安部门和一个政府办公室也没有做出回应。

请用文明来说服我─给胡锦涛先生的公开信

2006.01.26 中国时报 龙应台

「胡锦涛」代表什么?锦涛先生:国民党主席马英九先生在二零零六年一月中勉励他的国青团青年学员时,说了这么一句玩笑的话:「希望将来国青团也能培养出一个胡锦涛。」

我相信这是他从政以来所说过的最不及格的笑话。

马英九先生很可能只单纯想到,「胡锦涛」是从共青团体制里脱颖而出的国家领导人,但是会说出这样的话,也透露了他显然不曾更深刻地细思过,共青团是个什么样的体制?这个领导人所领导的「国家」是个以什么为本的国家?他的权力来源是什么?正当性何在?在二十一世纪初掌握中国政权的「胡锦涛」这三个字,代表了什么意义?

它当然代表了超高的经济成长指数,让世界惊诧,让国人自豪,可是同时,在政治自由的指标评比上,中国在世界上排名第一百七十七名。您可以说,这是以「西方右派」的标准来衡量的,不符合「中国国情」。好,让我们用一个社会主义的指标吧。追求资源分配的平等,不管均富或均贫,都是左派的核心理想吧?在贫富差异上,中国的基尼系数超过0.4,迫近0.45,这已是社会大动乱的门槛指标。指标数字下,多少人物欲横流,多少人辗转沟壑。

也就是说,「胡锦涛」三个字在二十一世纪的当下历史里,仍代表一种逆流:在追求民主的大浪潮中,它专制集权;在追求平等的大趋势里,它严重的贫富不均。

在您刚刚上任时,人们曾经对年华正茂的您寄以期望,以为,作为一个新世纪的人物,您的心灵和视野会比您的前辈们更深沈,更开阔。共产党权力革命的杀伐蛮横之气,终究要被人文的体贴细致和文化的润物无声所取代。但是,两年了,我们所看见的,是什么呢?

被割断的喉咙

促使我动笔写这封信的,是今天发生的一件具体事件:共青团所属的北京「中国青年报」「冰点」周刊今天黄昏时被勒令停刊。

在此之前,原来最敢于直言、最表达民间疾苦的「南方周末」被换下了主编而变成一份吞吞吐吐的报纸,原来勇于揭弊的「南方都市报」的总编辑被撤走论罪,清新而意图焕发的「新京报」突然被整肃,一个又一个有胆识、有作为的媒体被消音处理。这些,全在您任内发生。出身共青团的您,一定清楚「冰点」现在的位置:它是万马齐暗里唯一一匹还有微弱「嘶声」的活马。

而在一月二十四日的今天,这仅有的喉咙,都被割断。在「冰点」编辑们正式得知这个「割喉」处分之前,所有跟「冰点」有关的字和词,已经从网路上彻底消灭。

在您的领导之下,网路警察的绝对效率,令人骇异。

选在今天执「刑」,谁都知道原因:春节前夕,人们都已离开工作岗位,准备回乡围炉。报纸开始扑天盖地报导娱乐,制造温馨;电视开始排山倒海地表演联欢,生产快乐。选在这一天割断中国仅有的喉咙,然后让普天同庆的欢声把它淌血的声音遮住。行刑者蹑手蹑脚走开,过完年,一切都已了无痕迹。网路警察的效率和现代传媒的操弄,是您所呈现的二十一世纪统治技巧。

网路警察动作快,是怕自己的人民知道;精算时间动手,是怕国际媒体知道。偷偷摸摸地执行,费尽心机地隐藏,泄漏的是政府的虚心和害怕。但是,请您告诉我这个困惑的台湾人民:这「和平崛起」大有为的政府,究竟为什么如此的虚心和害怕?

「冰点」的停刊,其实没有人真正的惊讶,人们早在暗暗等待,好像一个宿命论者永远在等着鬼的半夜敲门索命;我发现,太多的灾难和压迫,使得大陆很少人相信好事会长久、梦想能成真、正义能落实。刊出龙应台的「你可能不知道的台湾」时,网路上已经四处流传「冰点」被封杀的臆测;今天,只是「鬼」终于被等到了。而「冰点」「勇敢」到什么程度使得共产党用这样阴暗的手段来对付它?

仇外的建国美学

今天封杀「冰点」的理由,是广州大学袁伟时先生谈历史和教科书的文章。因为它「和主流意识形态相对…攻击社会主义,攻击党的领导」。而「毁」掉了一份报纸的袁伟时先生的文章,究竟说了什么的话,招来这样的惩罚?

我认真读了这篇文章。袁伟时以具体的史实证据来说明目前的中学历史教科书谬误百出不说,还有严重的非理性意识形态的宣扬。譬如义和团,教科书把义和团描写成民族英雄,美化他对洋人的攻击,对于义和团的残酷、愚昧、反理性、反现代文明以及他给国家带来的伤害和耻辱,却只字不提。综合起来,教科书所教导下一代的,是「一、现有的中华文化至高无上。二、外来文化的邪恶,侵蚀了现有文化的纯洁。三、应该或可以用政权或暴民专制的暴力去清除思想文化领域的邪恶。」。对于这种历史观的教育,袁伟时非常忧虑:「用这样的理路潜移默化我们的孩子,不管主观意图如何,都是不可宽宥的戕害。」

锦涛先生,我不是不知道,共产党是以美化秦始皇、盗跖、太平天国、义和团这样一个历史脉络来奠定自己的权力美学的。我也不是不知道,每一个政权都会设法去建构一个所谓建国神话和图腾──您因此一定也很理解民进党的企图。但是,建构的国族神话里如果藏有仇外情绪,就是一个必须正视的危险。在二十一世纪,国界几乎快要不存在,地球愈来愈是一个紧密的村子,因为唇齿相依,不得不忧戚与共。中国为什么极力争取主办奥运和世博?目的不就是企图以最大的动作向世界推销一个新的中国形象:你看,中国是一个充满发展能量、爱好世界和平、承担国际责任的泱泱大国!

如果对外面的世界推销的是这样一个形象,关起门来教下一代的,却是「中华文化至高论」、「外来文化邪恶论」以及义和团哲学,请告诉我,哪一个中国是真实的?总书记能够光明磊落大声地告诉国际社会吗?

袁伟时说,教科书不能罔顾史实,不能赞美暴力,不能教下一代中国人对自己狂热,对外人仇视。这样的认知,锦涛先生,在我们这里,叫做「常识」。在北京,竟然是违反「主流意识形态」的入罪之论。那么能不能请您告诉我这个台湾人民,您的主流意识形态是什么?

哪一个是你真实的面孔?

我们暂且不管大陆的知识份子和一般人民读者怎么看这「冰点」事件,但是我很愿意和您分享像我这样一个台湾的知识份子的感受。至于龙应台这样思维的人在台湾有没有代表性,有没有影响力,您自己判断。

我对中国大陆有着深切厚重的情感,来自命运血缘,历史传统,更来自语言文化。在台湾生长,我同时发展出与这一条「家国认同」情感线平行并重的执着,那就是对生命的尊重,对人道的坚持,而从这种尊重和坚持衍生出其他的基本价值:譬如主张独立的人格、自由的精神,譬如对贫富不均的不能接受,对国家暴力的绝不容忍,对统治者的绝不信任,譬如对知识的敬重,对庶民的体恤,对异议的宽容,对谎言的鄙视……

这一条我称之为「价值认同」的理性线。当「家国认同」的情感线和「价值认同」的理性线相互冲突时,我如何取舍?毫无犹豫,我选择后者。二十年前,我曾经写「野火」和国民党那个「家国」对抗;李登辉当政时,我曾经为文批判他的虚伪与狭隘;陈水扁不公不义,又迫使我执笔彻底抵抗。所以您如果闹不清我究竟是「统派」或是「独派」,不妨这样试试:台湾和大陆,哪边符合我的「价值认同」,就是我的「家国」。哪边违背我的「价值认同」,就是我离之弃之抵抗之的对象。如果两边都符合我的「价值认同」,那就开始讨论统一吧。所以,我是统派还是独派呢?

以这样的价值结构来看今天「冰点」事件,您说我这个台湾人看见什么?

我看见这个我怀有深切厚重情感的「血缘家国」,是一个践踏我所有「价值认同」的国度:

它,把真理当谎言,把谎言当真理,而且把这样的颠倒制度化。

它,把独立的知识份子当奴才使用,把奴性的知识份子当家仆使用,把奴才当──啊,它把鞭子、戒尺和钥匙,交到奴才的手里。

它面对西方是一个脸孔,面对日本是另一个脸孔,面对台湾是一个脸孔,面对自己,又是一个脸孔。

它面对别人的历史持一个标准,它面对自己的历史时──错了,它根本不面对。它选择背对自己的历史。

它拥抱神话,创造假象,恐惧真相。他最怕的,显然是它自己。

……

您,还要我继续说下去吗?

请说服我

我真正想说的是,锦涛先生,作为一个台湾人,我实在不在乎团团和圆圆来不来台北,虽然熊猫可爱得令人融化。但是我这样的台湾人可真在乎「冰点」的安危,就像很多、很多香港人真在乎程翔那个被逮捕的记者的安危。如果中国的「价值认同」是由一群手持鞭子、戒尺和钥匙的奴才在垄断它的解释和执行,而独立的人格、自由的精神是被打击、戒律、监控的对象,请问,我们谈统一的起点理由究竟是什么呢?而我对中国的情感还是有条件的,台湾还有很多热爱、深爱、无条件地执着地爱中国那片深厚土地的人──您又用什麽东西去跟他谈统一,而他不致被人嘲笑、咒骂呢?

重点不在团团和圆圆,您知道吗?重点也从来就不在民进党,您明白吗?

重点就在「冰点」这样具体而微的事情上,因为,说穿了,锦涛先生,您容不容许媒体独立,您尊不尊重知识份子,您用什么态度面对自己的历史,以什么手段去对待人民,每一个最细小的决定,都系在「文明」这两个字上头。经历过野蛮,我们不得不在乎文明。

请用文明来说服我。我愿意诚恳倾听。

(本文写于2006年1月24日。台北中国时报、香港明报、吉隆坡星洲日报、美国世界日报今同步刊出)

习近平的弱点

狂妄与偏执如何威胁中国的未来

By 蔡霞

September 6, 2022

链接:https://www.foreignaffairs.com/china/xijinpingderuodian

不久前,中国国家主席习近平还在高歌猛进:他在中共内部巩固了权力,将自己的官方地位与中共标志性领导人毛泽东并驾齐驱,他取消了主席任期限制,可终生领导中国。在国内,他自诩减少贫困获得了长足进展;在国外,他声称把中国的国际声望提升到了新的高度。对许多中国人来说,假如为了民族复兴,习近平的强人策略或许还是能接受的代价。

表面上看,习近平仍然很有信心。在2021年1月的演讲中,他宣称中国“不可战胜”。但在幕后,他的权力受到前所未有的质疑。习近平摒弃中国长期以来的集体领导传统,营造让人联想到围绕毛泽东的个人崇拜,从而激怒了许多党内人士。与此同时,一系列政策失误甚至让他的支持者大失所望。习近平对经济改革倒行逆施,对新冠病毒大流行应对无能,摧毁了他在普通人心目中的英雄形象。在私下里,中共精英的不满情绪正在上升。

我曾有机会长期近距离观察中共的宫廷内斗。在中央党校任教的15年期间,我帮助培训了数千名在中国官僚机构任职的中共高干。在任教期间,我就党建问题给中共最高领导层做过咨询建议,2012年退休后继续这样做着。2020年,在我批评习近平后,我被开除党籍、被剥夺退休金福利,并被警告我的安全堪忧、处境危险。我现在流亡美国,但仍与中国的许多关系保持着联系。

在今年秋天的中共二十大上,习近平预计将获得第三个五年任期。尽管一些党内精英对习近平越来越不满,意味着他争取连任不会完全没有争议,但习很可能会成功,而这种成功将在未来导致更多动荡。在获得史无前例的额外任期的鼓舞下,习近平可能会在国内进一步收紧控制,并在国际上提升他的野心。随着习的统治方式越来越极端,他所引发的内讧和积怨只会越来越强烈。党内各派系之间的竞争将比以往任何时候都更激烈、更复杂和残酷。

到那时,中国可能会陷入一个恶性循环:即习近平采取更大胆的行动来对被意识到的威胁做出反应,而这导致更多的反击。被困在这种恶性循环中绝望地寻求救赎,他甚至可能会采纳灾难性的铤而走险建议,如攻击台湾。习近平很可能会毁掉中国过去40年所获得的成绩——稳定的具有领导力的良好国际声誉。事实上,他已经这样做了。

中国黑手党

在许多方面,中共自1949年夺取政权以来几乎没有改变。一如既往,这个党对中国实行绝对控制,包括统驭军队、掌控行政部门以及橡皮图章式的立法机构。进一步,党内的各级组织对政治局常委会——中国的最高决策机构——负责。政治局常委由五到九名政治局委员组成,由党的总书记领导,这是中国的最高领导者。2012年以来,这个人就是习近平。

常委会如何运作的详细情况是严格保密的,然而众所周知,许多决定是通过在涉及重大政策问题的上报材料传阅“画圈”来做出的,常委们在这些“文件”的空白处写上评论意见。这些“文件”通常由部委和其他党党政机关“一把手”以及一流大学及智库的专家撰写。“文件”在常委之间被传阅,是文件撰写者的殊荣,也是他所在单位的“政绩”。我任教期间,中央党校要求我们每月要上报这样的文字材料。上报的材料如果获准在常委之间传阅,作者则被奖励相当于1万人民币的奖金——当时超过教授一个月的薪水。

中共体制另一个持续不变的特点是:人脉至关重要。一个人若要在党内升迁,那么,他的个人关系,包括其家庭声誉及党内派系,往往与能力和意识形态表现一样重要。

毫无疑问,习近平的职业生涯也是如此。虽然中国的舆论宣传以及许多西方分析家认为习是靠才华崛起的,但事实恰恰相反。习近平从他父亲习仲勋的关系中受益匪浅,后者是一位具有无可挑剔的革命资历的中共领导人,曾在毛泽东时期短暂地担任过宣传部长。1980年代初,习近平在河北省北部担任县委书记时,他的母亲给河北省委书记高扬写了一个信,请他关照习近平的仕途。然而,高扬最终在省委常委会议上披露了该信的内容。这信的爆光令习家非常尴尬,因为它违反了中共新颁发的反对干部寻求特权的制度规定。(习近平永远不会忘记这件事:2009 年高扬去世,他直接拒绝参加高扬的葬礼;鉴于两人都曾担任中央党校校长,此举违反了惯例。)这样的寻求特殊帮助的丑闻或许会毁掉其他一般干部的仕途,但习近平的人脉却拯救了他:福建省委书记的父亲一直是习近平父亲的密友,于是两个家族安排了罕见的把习近平重新分配到福建省的调动。

在那里,习近平的仕途仍然一筹莫展。1988年,在一次地方选举中,习竞选当地的常务副市长落选,之后他被提升为一个地区的党委书记。然而,习近平在那里表现平庸,导致仕途萎靡不进。在中共官场,从地厅级到省部级是一个主要的“关口”,多年来习一直无法跨越。但是家庭关系再一次介入了。1992年,在习的母亲向福建新任省委书记贾庆林作了恳请后,习被调到省会。从那时起,他的职业生涯起飞了。

下级干部都知道,要攀援中共官场阶梯,就必须找个上司靠山。这对习近平来说相当容易,因为许多党的领导人都非常尊重他的父亲。习近平最早也是最重要的一位导师耿彪,曾经是高级外交官和军事将领,他曾为习近平的父亲工作过。1979年,他让年轻的习近平担任自己的秘书。习近平从政的早期就需要这种关照,几十年下来产生了连锁性的效应。中共高官各自都有自己的“系谱”(lineages),内部人士称之为“恩庇”群体(“XXX”条线上的),相当于中共内部事实上的派别。其实,中共内部那些被表述为意识形态和政策辩论的争端往往并不复杂,说到底不过是各个“系谱”之间的权力斗争。这样的一个系统导致个人化的效忠关系盘根错节、错综复杂。倘若某人的“靠山”失势了,结果意味着他在官场变成孤儿。

局外人发现这一点,即把中共更多地作为一个黑手党组织而不是一个政党去考虑,会很有帮助。党的最高领袖是黑帮老大,下面坐着黑帮兄弟,即所谓常务委员会,常委们依惯例分割权力,每个人负责各自的领地——外交政策、经济、人事、反腐败等等。他们还应当作为黑帮老大的咨议员服务于老大,就他们各自负责的领域向老大献计献策。常委之外还有其他18名政治局委员,他们可以被看作黑帮头目,负责执行习近平的指令,消除种种威胁隐患,以图博得老大的青睐。他们的地位意味着特权,亦即在他们认为合适的时候自肥,没收财产、吞并企业,而不必受惩罚。和黑手党一样,中共惯于使用不客气的直接手段来得到它想要的东西:贿赂、勒索,甚至暴力。

共享是福

尽管自共产主义中国成立以来,以个人关系为基础的权力和有灵活性的正式规则依然保持不变,但随着时间的推移,有一件事发生了变化:即权力集中于一人的程度。从1960 年代中期开始,毛泽东对一切事务拥有了绝对的控制权和最终决定权,即便毛只是偶尔行使该权力,即便按照官方说法毛在地位平等的领导人中仅仅只是排名第一。而当邓小平在1978 年成为中国事实上的领导人时,他削除了毛泽东的个人终身独裁制。

邓小平限定了中国国家主席两个五年的任期制,并建立了集体领导模式,让其他官员——首先是胡耀邦然后是赵紫阳——担任党的总书记,虽然他在幕后大权在握。1987年,中共决定改革中共中央委员会成员的遴选过程,名义上党的监督和从中选择政治局成员的机构。共产党首次提出要让候选人数量要超过当选席位——这算不上是民主选举,却是朝着正确的方向迈出一步。即便有邓的支持也不能保证成功获选;例如,邓小平曾承诺提拔毛派思想家邓立群入政治局,但后者因未获得足够的选票而被迫退出政治生活。(值得注意的是,1997年中央委员会选举时,习近平勉强过关,在所有当选的中央候补委员中得票最少,这反映出党内普遍反感“太子党”的现象,亦即中共高干子女靠裙带关系而非能力崛起政坛。)

为寻求避免灾难性的文化大革命在中国重演——那时毛主义的宣传曾达到登峰造极——邓小平也试图防范形成对任何领导人的个人崇拜。早在1978年,一位在中央党校学习的官员,他是我家关系亲密的好朋友,在学校组织的一次去北京郊区参观养猪场的活动中,他注意到华国锋在此地视察时使用的物品——热水瓶、茶杯等——竟然被陈列在玻璃柜中,仿佛是一个宗教圣坛。我的朋友写信给华国峰,批评个人崇拜,华就把这个陈列撤掉了。1982年,中共领导层甚至在党章中写入禁止搞个人崇拜的条款,他们认为这是独特的危险。

邓小平分权的意愿仅仅到此为止;当胡耀邦、赵紫阳被认为在政治上过于自由化时,邓先后将他们赶下台。然而,邓的继任者江泽民进一步深化政治改革。江将他的顾问团队制度化,使其更像是一个行政办公室。他向常委员全体成员征求意见,以其多数票作出决定,并广泛分发演讲稿(征求意见)。江还通过提高候选人与入选席位的比例,使中央委员会的选举更具竞争性,乃至连太子党,包括邓小平的一个儿子,也会输掉选举。

2002年,胡锦涛接替江泽民后,中国进一步走向集体领导。胡锦涛以九位常委的“一致同意”来执政,众所周知常委会被人们称为“九龙治水”。但这种“平等”主义做法也有不利之处。只要有一个成员不同意,常委会就无法做出任何决定,这加剧了胡锦涛作为软弱的领导人无法克服僵局的印象。将近十年,邓小平开启的经济改革陷于停滞。但也有好处,因为需要一致同意,从而防止了轻率作出决策。例如,胡锦涛上任第一年,非典在中国爆发,胡慎重处理非典疫情,撤职了掩盖疫情的卫生部长,并鼓励干部如实报告非典传染的情况。

胡锦涛还试图扩大使用任期限制。尽管胡锦涛在试图设立政治局及其常委会的任期制时遭遇阻力,但他确实设法在省部级以下(含省部级)建立了任期制。更为成功的是,胡锦涛建立了一个前所未有的程序:政治局委员要先经过中共高层的党员投票选出。

具有讽刺意味的是,正是通过这种准民主制度,习近平升到了权力的顶点。2007年,在中央委员会的扩大会议上,中共400多位高层领导人齐聚北京,以投票的方式,从200名部长级官员的名单中推荐组成政治局成员的25人。习近平得票最多。我怀疑,决定因素不是习作为浙江省委书记与上海市委书记的政绩,而是投票人对他父亲的尊重,以及来自于党退位的老领导人的支持和压力。在五年后的一次类似的投票测评中,习近平得票最多;在即将离任领导人的一致意见下,习被提拔到权力金字塔的顶端。他迅速着手消除中共几十年来在集体领导方面所取得的进展。

孤家寡人党

当习近平上台时,西方许多人称赞他是中国的戈尔巴乔夫。有些人甚至认为,像苏联的最终领导人一样,习近平会进行激进的改革,解除国家对经济的控制,并使政治制度民主化。当然,结果证明这是幻想。恰恰相反,习近平作为毛泽东的忠实学生,渴望像毛一样在历史上留下自己的印记,遂着手建立自己的绝对权力。恰恰是因为之前的改革未能对党的领导人进行真正的制衡,习取得了成功。现在,就像在毛泽东时代,中国再次上演独角戏。

习近平巩固权力的步骤之一是,解决他所谓的意识形态危机。习近平表示,互联网对中共构成生存威胁,已经让中共失去了对人民思想的控制。因此,习近平镇压博客作者和网上活跃人士、审查异议,并加强中国的“防火墙”、限制访问外国网站,其结果是扼杀了一个新生的公民社会,并消除了能对习近平有所制约的公众舆论。

他采取的另一个步骤是发起反腐运动,称其为拯救党免于自我毁灭的一项使命。由于腐败在中国很普遍,几乎每个官员都是潜在目标,这使习近平能够利用这场运动进行政治清洗。官方数据显示,2012年12月至2021年6月,中共共查处393名省部级以上干部;这些干部往往被当作党和国家领导人来培养提拔;此外,63.1万名负责在基层执行党的政策的处级干部被惩处。在整肃行动中,一些被习近平视为威胁的最有权势的官员遭到逮捕,包括前政治局常委、中国安全机构负责人周永康,以及被视为习近平竞争对手、潜在继任者的政治局委员孙政才。

值得注意的是,那些帮助习近平崛起的人没有被触及,比如1990年代福建省委书记、最终成为常委的贾庆林,他在习近平权力攀升过程中发挥过重要作用。尽管有理由相信贾庆林及其家人极度腐败——据从一家律师事务所泄露的巴拿马文件透露,贾的孙女和女婿拥有数家秘密离岸公司——然而贾家在习近平的反腐运动中安然无事。

习近平的策略并不含蓄微妙。我从一位党内知情人士那里得知,2014 年左右,习的手下登门拜访一位公开批评过习近平的高官,威胁他说,如果不停止就要对他进行腐败调查。 (他闭嘴了。)习的下属在追捕他们政治清洗的对象时,经常向官员的家人和助手施压。我在中央党校读博士研究生时就认识的前辽宁省委书记王珉,2016年被捕,就是根据他的司机的供词;供词称王在轿车里曾向另一位乘客抱怨升职被忽略。王珉后被判处无期徒刑,罪名之一是抵制习近平的领导。

一旦将对手赶出重要岗位,习近平就安插自己的人。习近平在党内的派系被称为“之江新军”(浙江帮)。这个团体由习在担任福建省和浙江省领导人期间的属下组成,并囊括习的大学同学和中学旧友等。自从掌权以来,习近平迅速提拔他的追随者,而往往超出了他们的胜任能力。他在清华大学时的室友陈希被任命为中共组织部部长,这个职位必须由政治局委员兼任,并有权决定干部升迁。然而,陈希完全没有相关资历:他的五位前任都有地方党务经验,而他的职业生涯几乎仅限于清华大学。

被习近平取消的另一项重大改革是“党政分开”,这项改革旨在削弱强调意识形态控制的党务系统干部的权力,降低他们对政府机构的技术官僚和管理决策的干预程度。为了使官僚体系专业化,邓小平和他的继任者们试图将政府行政摆脱党务系统的过度干涉,并取得了不同程度的进展。习近平开倒车,成立了大约40个临时性质的“小组”,凌驾于政府机构之上并直接插手政府职能机构的事务。例如,与他的前任不同,习有自己的团队来处理南海问题,绕过外交部和国家海洋局。

这些“小组”的作用是从中国政府首脑李克强总理手中夺走大部分权力,并将李的搭档地位降低为助手一级。这种变化可以从李在公开场合的举止中看出。李的两个前任朱镕基和温家宝分别与江胡并肩而立,李则知道要与习保持距离,似乎是在强调各自权力的差异。此外,过去官方通讯和官方媒体都提到“江朱体制”和“胡温体制”,但今天几乎没有人谈论“习李体制”。在中国,党和政府之间长期以来一直存在着矛盾——内部人士称之为中南海的“南院”和“北院”之争;中南海是中共中央和国务院所在地。习坚持让每个人都他视为最高权威,加剧了这一紧张关系。

习近平还改变了常委会的运作方式。这在中共历史上是第一次:每个政治局委员甚至常委,都必须通过定期向习近平提交报告,以表示向党中央汇报工作,并且习近平亲自点评他们的工作表现。曾经的常委之间的友情及平等相处一去不复返了。北京的一位前官员告诉我,作为七常委之一的王岐山——是国家副主席和习的长期盟友——曾向朋友抱怨,习和其他常委的关系已是“君臣关系”。

最厚颜无耻的改变是,习近平取消了中国国家主席的任期限制。一如江泽民以后的每一位最高领导人,习近平同时担任着三个职务:中国国家主席、中共中央总书记和中央军委主席。虽然两个五年的任期限制仅适用于这三个职位中的第一个,但从胡以来就形成共识,即两个五年任期制也适用于其他两个职位,如此才有可能让一个人同时担任三个职位。

但在2018年,应习近平的要求,中国立法机关修改了宪法,取消了国家主席任期制。而且理由很可笑:官方公然称这是为了使国家主席职位与党和军队的职位保持一致,尽管显而易见的改革应该是,增加对另外两个职位的任期限制。

再来看个人崇拜。尽管党章中仍然明确写着“禁止个人崇拜”的条文,但习近平和他的副手们要求对最高领袖保持自毛以后未曾见过的高度忠诚和敬仰。2016 年至今,自从习近平被称为党的“领导核心”(前任胡锦涛没有的头衔)以来,在官方的人物照中,习近平位居其他常委成员之前。而习的肖像也效仿毛泽东,在政府机关、学校、宗教场所及家庭中到处悬挂。据法国国际广播电台报道,习近平的属下提议,将清华大学——习的母校、中国顶尖学府——改名为习近平大学。他们甚至主张,将习近平肖像挂在天安门与毛像并列。尽管这两个提议都不了了之,但在2017年,习近平还是设法将习近平思想载入党章,成为继毛泽东之后唯一一位在任期内将自己的意识形态载入党章的领导人,次年又载入国家宪法。2017年,官方新华社发表长文,给习近平冠以七个朝鲜式的新头衔,让习的前任们无地自容:“开创性领导人”、“造福于人民的勤奋工作者”、“新时代现代化建设总设计师”等,不一而足。

在党内,习家军正在开展一场轰轰烈烈的运动,拥戴习继续掌权以完成他开启的所谓“中华民族的伟大复兴”。伴随他们的强势作为,他们的信息也被不断简化。今年4月,广西自治区党委书记提出了一个新口号:“永远拥戴领袖、捍卫领袖、追随领导”。模仿毛泽东“小红皮书”的样子,他们还发行了袖珍习语录集,要求民众背诵习语录的内容等。习近平似乎不仅要做党的伟大领袖,而且要当现代皇帝。

皇帝没穿衣服

一般而言,一个政治体系越是以一个领袖为中心,这个领袖的缺陷和特点就越是举足轻重。就习近平而言,这个领袖虚荣,固执,独裁。

其实,习的这些品质在他掌权之前就已经暴露无遗了。2008年,习近平成为中央党校校长,当时我在那里任教。在次年的一次教职工会议上,中央党校的二号领导传达了习近平对教师们的一项威胁:“绝不允许有人吃共产党的饭、砸共产党的锅”——意思是拿着政府的工资却私底下批评其制度。习近平的荒谬观念——是共产党而不是中国纳税人养着国家——令我感到愤怒,我在座位上反唇相讥。我大声说:“共产党吃谁的饭?共产党吃人民的饭,天天砸他们的锅。”没有人举报我,我的教师同事们同意我的看法。

习近平一旦掌权,就再也不能容忍批评意见。习近平惯于在常委会和政治局会议上不讨论制定政策,而是动辄发表冗长的讲话。根据官方数据,2012 年 11 月至 2022 年 2 月期间,习召集了 80 次政治局的“集体学习”,在会上就“学习”的特定主题进行长篇大论的讲话。他拒绝下属任何他认为会让他难堪的建议,据王岐山(王是核心圈子人物、习第一任时出任中共中央常委)友人透露,王岐山曾建议习把对党内要求的“八项规定”改名为正式的党内制度。但即便这是相当谄媚的建议,也被习认为是某种冒犯,因为这不是他自己想出来的,习因此当场斥责了王。

不仅如此,习近平还是一个琐细的管理者。正如许多分析人士所指出的那样,他扮演着“掌管一切”的角色。例如,2014年,他就环保问题下达了17次指令——事无巨细的干预显示出明显的偏执。邓、江、胡都认识到,管理一个像中国这样幅员辽阔的国家,必须兼顾地方事务的复杂性。他们强调,各级干部要听从党中央的指示,但也要根据实际情况进行调整。这种灵活性对经济发展至关重要,因为它为地方官员提供了创新空间。但习近平却坚持他的指示要一字不差地被贯彻。我知道的是,一位县委书记在 2014 年根据实际情况,试图为中央的“八项规定”制定具体的执行规则,因为“招商引资”需要请客吃饭。然而,习得知这个创新尝试后大发雷霆,指责这个县委书记“妄议党中央”——这项严重指控后来被写入党的纪律条例中,情节严重者可开除出党。

中共有一个可追溯到毛时期的悠久传统,即干部可以写信给最高领导人,提出建议甚至批评。然而,习近平上任后不久,那些尝试这样做的人得到了反面教训。 2017年左右,中国人民解放军将领、前国家主席的女婿刘亚洲写信给习近平,建议调整新疆政策,停止关押维吾尔少数族裔民众。他被警告不要再妄议习近平的政策。习近平拒不接受他人建议,杜绝了一个自我纠错的重要渠道。

为什么习近平与他的前任们截然不同,对别人的建议如此排斥?我认为其中部分原因可能是:习有自卑情结。与其他中共高层领导人相比,习自知自己的教育程度很低。尽管曾在清华大学念化学工程,但习是“工农兵”学员之一,亦即1970年代根据政治可靠、阶级出身而非学术成绩被大学录取的学生。相比之下,江泽民和胡锦涛都是通过竞争激烈的考试被大学录取的。2002年,当习是省级干部时,他在清华大学获得了马克思主义理论的博士学位,但正如英国记者迈克尔·谢里丹所证明的,习的论文充斥涉嫌抄袭的例子。据我在中央党校期间了解,高级官员经常将课业分配给秘书完成,而他们的教授则对此视而不见。事实上,当时习近平本应自己完成论文,但是他因担任福建省省长而忙于工作。

错误先生

在任何政治体系中,不受约束的权力都是危险的。脱离现实、没有集体意见的束缚,领导者就会轻率行事,而实施的政策往往不明智或不受欢迎,或两者兼具。毫不奇怪,习近平要“掌控一切”的统治风格导致他做出诸多灾难性的决定。其间的共同点在于,没有能力把握指令的实际后果。

先来看外交政策:习近平摈弃邓小平的“韬光养晦”,决定直接挑战美国,追求以中国为中心的世界秩序。这就是为什么他对外展开冒险性和攻击性的行为,包括南海军事化、威胁台湾、鼓励他的外交官采用一种粗暴的外交政策风格,被称为“战狼”外交。习近平与俄罗斯总统普京结成了事实上的联盟,进一步疏远中国与国际社会的关系。随着各国厌烦了与之相关的债务和腐败,习近平的“一带一路”面临着越来越大的阻力。

同样的,习近平的经济政策适得其反。开启市场化改革是中共标志性成就之一,它使数亿中国人摆脱贫困。然而,习近平上台后,将民营经济视为统治威胁,复辟毛泽东时代的计划经济。他加强国有企业,在民营企业建立党组织来指导企业经营。他以打击腐败和实施反垄断法为幌子,掠夺私营公司和民营企业家的资产。过去几年,中国一些最具活力的企业,包括安邦保险集团和海航集团,实际上已被迫将业务控制权移交给国家。其他一些企业,如腾讯集团和电子商务巨头阿里巴巴,在新法规、调查和罚款的组合打压下被迫屈服。2020年,大午农牧集团所有者、亿万富翁孙大午因公开批评习近平镇压维权律师而被诬告和逮捕,很快被判处18年有期徒刑。他的企业在一次虚假拍卖中被卖给一家仓促成立的国有企业,收购价格只是原企业真实价值的零头。

如所预期,中国的经济增长已经放缓,分析人士大多认为,未来几年的增长速度会更慢。尽管有多重因素在起作用——包括美国对中国科技公司的制裁、乌克兰战争和新冠病毒大流行等——但根本问题是中共对经济的干预。政府不断插手民营企业以实现政治目标的做法,早已被证明是生产率的毒药。许多中国企业家生活在企业被没收、自己被拘押的恐惧中,几乎不再考虑投资创新。今年 4 月,随着中国经济增长前景恶化,习近平主持召开了政治局会议,公布他对中国经济困境的补救措施,包括退税、减费、基础设施投资、货币宽松等若干组合措施。但是,正因为这些举措不能解决国家过度干预经济这一根本问题,所以注定要失败。

就习近平的控制欲而言,没有哪件事比他对新冠病毒的反应更具有灾难性。当这种疾病于 2019 年 12 月在武汉市首次传播时,习近平对公众隐瞒相关信息,以维护繁荣中国的形象。与此同时,地方官员被瘫痪了。正如武汉市市长周先旺一个月后在国家电视台上承认的那样,未经上级批准,他无法公开披露疫情。当八名勇敢的医护人员吹哨(揭露)疫情时,政府拘留了他们、强迫他们沉默。八人之一事后透露,他被迫签署虚假供词。

此外,习近平的琐细管理偏好大大妨碍了对新冠大流行的反应。习近平不是让政府的卫生团队来制定政策实施细节,而是坚持由他本人亲自来协调全中国的行动。后来,习近平自诩“亲自指挥、谋划应对、统揽全局、果断行动、指明前进方向”。如果这是真的,那么结果不会更好。事实上,他的干预导致一系列混乱和不作为;当地卫生官员收到北京的混乱信息,手足无措而拒绝采取行动。据我从国务院(中国最高行政当局)的消息人士处获悉,李克强总理提议在 2020 年 1 月上旬启动应急响应机制,但习近平因担心妨碍正在进行的春节庆祝活动筹备而拒绝批准。

2022年2月,当奥密克戎病毒变异株在上海肆虐时,习近平再次选择了一种莫名其妙的应对方式。我从国务院的一位人士那里了解到一些决策过程的细节:上海疫情爆发不久,举行了一次有约60名流行病专家参加的在线会议。与会者一致认为,如果上海严格按照最新公布的官方指导方针包括放宽隔离要求,那么,这座城市的生活就可以大致照常进行。上海市党政系统及卫生系统很多官员都支持这种做法。然而,习闻言大怒。他拒绝听取专家意见,坚持强制执行他的“清零”政策。上海数以千万计的居民被禁止外出,即使是去购买食品、寻求救命的医疗服务也不允许。有的人死在医院门口,更有人从公寓楼跳楼身亡。

就这样,上海这座现代的繁荣城市变成人道主义灾难地,人们忍饥挨饿,婴儿与父母被拆散。倘若领导人更开放地接受影响性的意见或被更有力的制衡,似乎不太可能实施如此严厉的政策;抑或一旦成本和民怨变得显而易见,起码会改弦易辙。但对习近平来说,收回成命就好像是承认错误,绝无可能。

作用力和反作用力

中共领导层从来不是铁板一块。正如毛泽东所说,“党外有党,党内有派,向来如此。”个人关系是这些派系的主要组织原则,而这些派系群体倾向于把他们自己排列在从左到右的谱系上。换句话说,虽然中国政治在很大程度上呈现为个人化的派系,但在国家的政策方向上确实存在着不同,而每个派系都倾向于把它自己与老祖宗的思想联系起来。

谱系左边(左派)是那些致力于正统的马克思主义的人士;左派在邓时代以前占主导地位,主张继续进行阶级斗争和暴力革命;左派目前囊括以毛泽东命名的诸多子派系、还有已故的陈云(邓小平时第二号权势领导人)、薄熙来(习近平上台前被边缘化并被监禁的前政治局委员)以及习近平本人。在基层,左派还包括少数政治上无能为力的马克思主义大学生队伍,以及因邓小平改革而下岗的工人。

谱系中间(中间派)以邓小平的政治后裔为主。因为今天的干部大多是在邓时期培养出来的,所以中间派是主导中共官僚体系的派系。中间派支持全面的经济改革和有限的政治改革,所有这些都是为了确保党的永久统治。中间派还包括退休的江泽民和曾庆红(前国家副主席)的团体,以及一个名为“团派”的团体,由前中共领导人胡锦涛、现任总理李克强的支持者组成。

最后是谱系右边的右派。右派在中国语境中指主张市场经济和温和权威主义(乃至主张宪政民主)的自由主义者。我属于这个阵营,在三个阵营中实力最弱。右派囊括胡耀邦和赵紫阳的追随者,胡赵是邓小平之下的中共领导人。或许可以说,右派还包括在2003至2013年间担任中国总理的温家宝,温至今仍具有影响力。在2010年的一次采访中,他被问及政治改革问题,温家宝回答说:“我不会屈服,直到生命的最后一天。”

习近平面临来自上述左中右三个派别日益增多的反对。左派虽然最初支持他的政策,但现在认为他在重振毛泽东的政策方面做得不够,其中有些人在他镇压劳工运动后对其幻想破灭。中间派不满于习近平对开经济改革开倒车。右派则完全被噤声,习近平取缔了哪怕是最轻微的政治辩论。

派系分歧在政治局常委中可见一斑。其中常委成员韩正被广泛认为是江派成员。尤其是,李克强与习近平似有分歧,而官员之间的争吵正在进入公众视野。长期以来,李克强一直在悄悄抵制习近平的清零政策,强调需要企业重新开工和保护经济发展。今年5 月,李克强在一次在线会议上对 10 万名干部表示经济状况比预期更糟糕,而习近平的盟友随即发起反击。他们透过新华社为习辩护,称“中国经济发展前景一定会更加光明。”作为抵制习近平疫情政策的象征,李和他的随行人员拒绝戴口罩。4月,李克强在南昌市的一次演讲时,李的助手要求与会者摘下口罩。截至目前,李克强一直忍让习的专横跋扈,迫不得已默许习继续清零政策。或许,他不久就会达到忍让的临界点。

在官僚机构中,精英阶层的愤慨正向下扩散。在习近平上任初期,随着他展开权力“洗牌”,官僚机构中的许多人日益不满和失望。但他们的抵抗是被动的,表现为不作为。许多地方干部请病假,或找借口拖延习的反腐行动。 2021年底,中共中央纪委公布,当年1至10月,共查处“贯彻落实习近平和中央重要指示精神不力”案件24.7万件。在上海封城期间,抵抗变得更加公开。在社交媒体上,地方官员公开批评清零政策。 今年4月,上海三林镇居委会成员集体辞职,并在公开信中抱怨他们被关在办公室24天,无法与家人见面。

尤其令习近平不安的是,精英们的不满情绪正在向公众蔓延。在一个威权国家,不可能准确地衡量民意,但习近平严厉的清零措施很可能让大多数中国人失去对习的好感。早在2020年2月,房地产大亨任志强就发出异议的声音,他称习是应对疫情不力的“小丑”。(经过一天庭审,任被判处 18 年有期徒刑。)中国社媒平台上充斥着普通民众恳求习近平结束清零政策的视频。 今年5月,一个自称“上海自救自治委员会”的团体在网上发布了一份宣言,题为“不要做奴隶——自救”。该文件呼吁上海市居民与封城作斗争,并组建自治机构互相帮助。在社交媒体上,一些中国人不无讽刺地提出,抗击疫情最有效的办法是尽快召开二十大,以阻止习近平继续执政。

尽管习近平声称消除了贫困,但大多数中国人仍在艰难度日,入不敷出。正如李克强在2020年所透露的,中国仍有6亿人(约占其人口的 40%)月收入勉强达到1000人民币。根据香港《南华早报》获得的数据,在 2021 年1至11月期间,约有440万家小企业倒闭,是同期新注册公司数量的三倍多。面对金融危机,地方政府被迫削减政府工资、包括教师工资,有的高达 50%。地方政府很可能会寻找新办法,从民营企业和普通公民那里掠夺财富,从而制造更多的经济苦难。

经过40年的开放,大多数中国人不想回到毛泽东时代。在中共精英内部,许多人对习近平打破传统的权力分配规则不满,并认为他的鲁莽政策正在危及党的未来。结果是,自1989年天安门广场抗议活动以来,中国领导人第一次不仅要面临内部异议,而且要面临民众的强烈反对、以及社会动荡的真正风险。

再来五年?

心怀不满是一回事,诉诸行动是另一回事。中共高层人士知道他们会被指控腐败,因此他们不敢与习近平作对。而高科技监控被认为如此普遍,以至于包括退休的国家领导人在内的党内精英,都不敢在官方活动之外相互交流,即使是日常事务。就公众而言,他们保持沉默,因为受到审查、监视、以及害怕被抓捕。这就是为什么习近平的反对者专注于使他出局的合法途径:在即将召开的中共二十大上拒绝他连任第三个任期。

或许是感觉到了日益严重的失望感,习近平尽其所能地让竞争环境对他有利。当然,最重要的投票者是他的常委同僚,他们最终对习的去留具有最大的发言权,部分原因是他们对中国立法机构成员的掌控。习近平很可能已尽最大努力确保常委会成员的支持,从承诺他们继续掌权到不对他们的家人进行调查等。

几乎同样重要的是军队,因为拒绝习近平的连任可能需要将军们的支持。宣传人员经常强调“党指挥枪”,但中国领导人知道,实际上总是“枪押着党”。尽管习近平多年来一直有步骤地提拔自己的人来充实将军群体,但从军队将领的言论看,在对习近平个人忠诚和对党的中央军委这个机构忠诚之间,他们摇摆不定。(习近平掌握军权。)

有迹象显示,在军队将领中仍然存在着反对者。去年12月,我从中国的几位联系人那里得知,因批评习的维吾尔政策而受到习近平指责的刘亚洲将军与他的弟弟同时“失联”了,他弟弟也是将军,兄弟俩的房子都被搜查。这一消息在军方引起震动,因为作为前国家主席的女婿,刘亚洲通常被认为是不可触动的。习近平通过拘留刘亚洲兄弟俩,向太子党及军队高层发出了迄今为止最强烈的警告:他们必须站队。

此外,习近平加强了表面上的反腐运动。2022年上半年,共查处省部级以上干部21人(含省部级),厅局级干部1237人。其中,中国公安部和国家安全部一直受到特别关注。今年 1 月,中国国家电视台播出了孙立军的供词,孙曾是中国公安部副部长,被指控犯有腐败罪,面临被处决的可能。根据中共中央纪检委的说法,孙的罪过是“成伙作势控制要害部门”、“政治野心极度膨胀”以及“政治品质极为恶劣”。 3月,孙立军的上司、中共中央委员、中国司法部长傅政华也被控贪污,并被免职和开除党籍。信号很明确:要么忠顺要么垮台。

习近平为进一步保证他能连任第三个任期,对退休的中共干部发出含蓄的威胁。长期以来,中共大佬在中国政治中拥有巨大的影响力。例如,在 1989 年,正是退位大佬把赵紫阳拉下马的。今年1月,习近平剑指这一群体,宣布政府将通过对各地工作“倒查20年”来“清理系统性腐败,消除隐患”。 5月,中共收紧了对离退休干部的指导原则,警告他们“不得公开妄议党中央的大政方针,不得散布负面政治言论,不得参加非法社会组织的活动,不得利用原有的权威、地位及影响为自己和他人谋取利益,坚决反对和抵制各种错误思想。”

更进一步,习近平努力确保出席中共二十大的2300名代表的支持,其中三分之二是各地的高级官员,三分之一是在基层工作的普通党员。依据对习近平的忠诚度,与会代表经过了仔细筛选。为了防范在大会上出意外,出台禁止“非组织活动”的禁令,以禁止代表们在省代表团的正式小组会议之外串联,限制代表们组织反对特定政策及领导人的能力。

在中共二十大召开前的几个月里,中共内部的暗斗可能会愈演愈烈。习近平可能下令逮捕更多高级官员、进行更多审判,而习的批评者也会泄露更多信息、散布更多谣言。与西方分析家的一般推测相反,习的第三个任期尚未板上钉钉。日益增多的反习人士可以成功地将他赶下台,只要他们能够说服多数常委;习已经失去了中共基层党员的支持;或者他们能够说服党的大佬们进行干预。一旦经济危机、社会动荡加剧,即使是最坚定的盟友也会起来反对习;不能说完全没有这种可能。尽管如此,今年秋天最可能的结果是,习通过操纵程序、恐吓对手而获得他在党内的第三个任期,并因此得以连任国家和军队的领导人。就这样,邓小平执政以来唯一有意义的政治改革将化为乌有。

无制约的习

然后怎样呢?毫无疑问,习近平将把其胜利看作是某种授权,亦即为实现中共振兴中国的既定目标,他可以为所欲为。他的野心将上升到新的高度。当打压民营企业而导致振兴经济的努力失败后,习近平将加倍推行他的中央集权经济政策。为了维护权力,习将继续先发制人地消灭任何潜在的竞争对手,加强社会控制,让中国越来越像朝鲜。习近平甚至会在第三个任期之后试图继续掌权。胆大妄为的习近平很可能会加速在南海争议地区的军事化,并试图强行接管台湾。伴随习近平不断追求中国的支配地位,他也将让中国进一步孤立于世界。

但是,所有上述举措都不会让党内的不满情绪神奇般消失。即便获得连任也不能减少中共内部对习扩权、搞个人崇拜的反对声浪,更不能解决习在民众心目中日益恶化的合法性问题。事实上,习近平在第三个任期内的可能举措,很可能会增加战争风险、社会动荡和经济危机,从而进一步加剧现有的不满情绪。即使在中国,仅仅靠武力和恐吓来掌权是行不通的,政绩表现依然重要。毛和邓都靠成就赢得权威——毛击败国民党、解放中国,邓开放中国、开启经济繁荣。相比之下,习近平没有可称道的胜利,也没有犯错的余地。

在我看来,中国改变习路线的唯一可行方式,是最可怕也是最致命的:在战争中屈辱地失败。如果习近平攻击他的首选目标台湾,战争可能不会按计划进行,而台湾在美国的帮助下,将能够抵抗入侵、并对中国大陆造成严重破坏。在那种情况下,精英和大众将会抛弃习近平,这不仅为习个人垮台铺平了道路,甚至也可能为中共垮台铺平了道路。追溯历史先例,19 世纪的乾隆皇帝未能将帝国版图扩展到中亚、缅甸和越南,中国在中日甲午战争中的惨败,为大清朝的垮台奠定了基础,并引发了长时期的政治动荡。皇帝并不总是永远的。