155 | 哲学人类学 | 黑格尔与海地(上)

人类学与哲学之间有着可以无限追溯的渊源,回顾20世纪以来的学科历史,人类学家的思考倚重于哲学的概念与知识传统,而哲学则试图在异域的民族志中寻求西方认识论的启发与替代。然而,壁垒森严的学科分工想象让学者们固守领地,人类学家满足于负责“特殊”的民族志写作,哲学家引述经验只是为了充实“普遍”的分析,二者一面暧昧相望,一面彼此拒绝。

回顾哲学和人类学交织的历史是有必要的。人类学一词早在古希腊哲学已经出现,在哲学受到其他思维范式冲击时,人类学的立场和哲学人类学为人立法的倾向每每是康德、舍勒、海德格尔等哲学大家背水或仰攻的阵地。不同于思辨追寻“人是什么”的哲学和神学人类学思辨,近代以来的人类学实践强调通过田野,接触异质的文化,在实践中进行理解、思考和深描。这套语法虽然在20世纪才系统化为人类学的学科,却早已在历史的流转中与哲学家相遇,是卢梭遇上的加勒比人,康德在哥尼斯堡读尽的旅行日记,黑格尔在海地革命里发现的时代精神。而在现代人类学理论奠基的年代,经典的人类学现象、概念与理论也总刺激那个时代最卓越的哲学心灵不断回应和思考。哲学家列维-布留尔(Lévy-Bruhl)基于世界范围内民族志材料提出了互渗思维的理论;太平洋的马纳(Mana)概念对20世纪初欧洲现代社会反思启蒙的持续共振;维特根斯坦多次阅读《金枝》,从中获取的灵感启发了他“语言游戏”等一系列后期思想;莫斯的礼物理论不但是最具生命力的人类学辩题,也激发着德里达、马里翁(Jean-Luc Marion)等哲学家的不断回应。

对读哲学与人类学不是去攀附两门学科的亲缘性,更需要的是超越西方中心和学院中心,与在地的行动者一起构筑经验和理论的连续,揭示和理解被压抑和忽视的声音和思考,学习田野里涌现出的伦理和反思:正如作为记者的福柯在伊朗革命时所体察的“灵性革命”,乌鸦族印第安勇士教给乔纳森·里尔(Jonathan Lear)的“基进希望”,正如亚马逊部落启发威维洛思·德·卡斯特罗(Viveiros de Castro)对本体论的再聚焦,埃及穆斯林女性的读经运动中马木德(Saba Mahmood)开始了对现代社会自由和伦理观念的反思。无论是丰富对人的境况的学习还是重构对世界的理解,人类学与哲学都需要从典籍转向实践,并在对实践的共同聚焦中重启交流、对话。

哲学人类学是结绳志与哲学社共同策划的系列专题。我们试图通过共同译、校的方式来开启一种共学共读的模式。这是一场去中心化的合作,目的并不是要辩论人类学与哲学的高下之分,而是试图与文章的作者们共同探讨,人类学与哲学在当代如何以新的方式彼此联结、彼此贡献。本文是以批判文化社会史的角度重读哲学文本的经典文章,处理的问题浅显而深刻:当启蒙哲学家讨论自由时,大行其道的殖民主义奴隶制对他们而言意味着什么。作者苏珊·巴克-莫尔斯(Susan Buck-Morss)的处理并未落入庸俗历史主义和简单情境化的窠臼,通过对读卢梭、洛克和黑格尔们的著作和他们身处的世界政治与公共文化,她令人信服地将思想家们从书斋思想史的阁楼中解放出来。在这一图景中,启蒙思想家面对的不只是欧洲的政治和新世界的异闻,被带入沙龙的高贵野蛮人或者法国的雅各宾派,还有风起云涌的海地革命。是新世界被殖民者面对殖民主义的反抗和宣言,而非耶拿城下的拿破仑,启发了黑格尔著名的主奴理论。在直击思想与实践的关联和揭示被隐没行动者的意义上,这也是一篇哲学人类学的雄文。

原文作者 / Susan Buck-Morss

原文标题 / Hegel and Haiti

原文出处 / Critical Inquiry, Vol. 26, No. 4. (Summer, 2000), pp. 821-865.

译者 / 啸风

校对/ 毓坤、星原

01.

到18世纪为止,奴隶制已然成为西方政治哲学的根隐喻(root metaphor),用来指涉权力关系的全部邪恶之处。而它的概念反题——自由——则被启蒙思想家视为最崇高和普遍的政治价值。但是,这一政治隐喻奠定之时,奴隶制的经济实践——把非欧洲人作为殖民地劳动力,进行系统性、高度成熟的资本主义奴役——在数量和质量上变本加厉,以至于在18世纪中叶开始维系整个西方经济体系,而且吊诡地促进了启蒙运动的理想(它与奴隶制实践截然相反)传播到全球。

思想与实践的明显割裂,标志着全球资本主义从重商主义(mercantile)形态转向了原始工业(protoindustrial)形态。当然,人们不难想见,任何理想、“开明”的思想家,都能注意到这一现象。可是,事实并非如此。宣称自由是人的自然状态和不可剥夺的权利的这帮思想家,却承认对数百万奴隶劳工的奴隶的剥削是既定世界的一部分。哪怕理论上的自由主张被转化为政治舞台上的革命行动,背地里靠奴隶推动的殖民地经济,依然有可能不见天日。

如果说这种矛盾不大可能困扰当时人们的逻辑意识,那么,今天的写作者在充分了解事实的同时依然把西方历史建构为人类自由的连贯叙事,或许就有些不可思议了。这种行为,倒也不一定是刻意、有意识的(intentional)。一旦人们把民族历史视为自成一体的事物、历史的各个层面被分割在各个学科壁垒之后(disciplinary isolation)。那么在这种背景下,反证(counterevidence)也就被搁置一旁、不屑一顾了。知识专业化程度越高,研究水平越先进,学术传统越悠久宏大,就越容易忽视那些不和谐的事实。我们必须指出,专业化和学科壁垒,是非洲裔美国人研究等新学科、文化离散研究(diaspora studies)等新领域面临的一大风险。而这些学科和领域的建立,恰恰是为了消除专业化和壁垒。学科壁垒的建立,导致某个学者可以说,某个反面证据是其他学科的事,和我没有关系。毕竟,一个学者不可能精通一切。这种说法确实很有道理。可是,这种说法回避了一个令人难堪的真相:假如某些事实星丛 (constellations of facts)【1】牢牢地扎根于学术意识之中,那么,它们不仅威胁到那些宏大叙事,而且威胁到生产(再生产) 这些事实的悠久的学科。例如,在大学里,像“黑格尔与海地”这样的研究星丛,就没有容身之所。这是本文所关注的话题,而且我将采用迂回的路线来讨论它。虽然我为此感到抱歉,但是,这种明显的迂回,恰恰是论证本身。

02.

自由话语与奴隶制实践的矛盾,标志着西方民族在早期全球经济中的崛起。我们考察的最早案例是荷兰人。荷兰人的“黄金时代”(从 16世纪中叶到17世纪中叶)之所以出现,是因为他们主导了全球商业贸易,包括商业贸易的基本类型,即奴隶贸易。可是,如果我们 读一读一位最杰出的现代史学家西蒙·沙马——他对荷兰文化黄金时代的详尽描绘,自1987年出版以来已成为文化史领域的典范——我们肯定会大跌眼镜。沙马的《财富的困窘》一书用600多页的篇幅讲述了,新兴的荷兰共和国在发展民族文化的过程中如何学会同时拥有财富和良善。出乎意料的是,全书竟然没有讨论过奴隶制、奴隶贸易、奴隶劳工等话题。读者根本不会意识到,荷兰(取代西班牙和葡萄牙)在奴隶贸易中的霸权,极大地推动了财富的严重“过量”(overload)。沙马指出,这种财富过量,在荷兰成为“商业世界”的“中心”的一个世纪里,引发了社会和道德难题(ER,p.228)【2】。不过,沙马充分说明这一事实:从《旧约》以色列人摆脱埃及人奴役的故事中采纳的奴隶制的隐喻,在根本上影响了荷兰人在反对西班牙“奴役”他们的“暴政”的斗争中的自我认知——从而在根本上影响了现代荷兰民族的起源。除此之外,沙马明确承认了最显而易见的矛盾,即当时的荷兰人歧视犹太人。虽然沙马用一整章的篇幅讨论了一连串“外邦人”替罪羊和迫害问题——因为荷兰人痴迷民族净化,所以他们要从社会中清除这些人,包括同性恋者、犹太人、吉普赛人、游手好闲者、流浪汉、妓女——但是,他对非洲奴隶只字未提。

显然,沙马不满马克思主义经济史把荷兰仅仅作为商业资本主义强权。与此相反,沙马想要追溯文化上的因果性。他向读者说明,“商品过剩”导致的财富焦虑如何让荷兰人担忧另一种奴役,担忧“奢侈的奴役”威胁人们的“自由意志”,担忧消费的贪欲“把自由的灵魂变成媚俗的奴隶”(ER, pp. 47, 203)。沙马认为“荷兰性”(Dutchness)的核心是家庭而非贸易,他让读者们领略了私人的家庭生活、家庭和炉灶、摆满的桌子、个人情感。他告诉读者,“荷兰的,就是本土的、教区的、传统的、习惯的”(ER, p. 62)。如果荷兰家庭中没有出现过奴隶的身影,那我们还可以为沙马开脱。沙马对此只字未提,是因为他缺乏书面材料吗?我不能下定论。但是,荷兰的视觉文化清楚地证明了另一幅现实图景。弗朗茨·哈尔斯1648年的一幅画,在画面中央描绘了一个黑人青年,可能是一个奴隶。他作为家庭生活的一部分,身处本土的、教区的、荷兰的风景中,身处舒适温馨的荷兰家庭中(图1)。在沙马这本图文并茂的书中,哈尔斯的这幅画没有出现(尽管描绘一对荷兰夫妇的另一幅风景画出现了)。同样,书中没有其他黑人的画面。当然,鉴于沙马的文字中对奴隶只字未提,他们在插图中同样是突兀的。这种学术做法的后果是,在无数的真知灼见之中,夹杂了选择性的失明。正如我们在下文中看到的,这是西方学术的典型特征。

03.

自1651年开始,英国在一连串海战中挑战荷兰的地位。最终,这一连串海战让英国不仅主导了欧洲经济,而且主导了全球经济,包括奴隶贸易。与此同时,反对绝对君主制和封建特权的克伦威尔革命,照样挪用《旧约》以色列人摆脱埃及人奴役的故事,从而沿袭了荷兰的先例。不过,此时的政治理论中,也出现了对古老圣典的背离。这个过程的关键人物,是托马斯·霍布斯。虽然《利维坦》(1651)是现代意象与圣经意象的混合体,但是,它用明显世俗的术语来讨论奴隶制。霍布斯认为,奴隶制是自然状态下“一切人反对一切人的战争”的结果,因而属于人的自然倾向。借助他的庇护者卡文迪什勋爵,霍布斯参与了在美洲统治一块殖民地的弗吉尼亚公司的事务,所以他认为奴隶制是“权力逻辑不可避免的一部分”(PSAR, p. 263)。哪怕“开化和繁荣的民族”的居民,依然有可能倒退回奴役状态。霍布斯对奴隶制的看法是坦诚的、不矛盾的——约翰·洛克则不然。在《政府论》(1690)第一卷第1章的开头,洛克明确表示:

“奴隶制是一种可恶而悲惨的人类状态,它同我们民族的宽宏性格与英勇气概那样直接相反,以致难以想象,一个英国人——更不用说一个绅士——竟会替它辩护。”

可是,洛克对“全人类的锁链”的愤怒,既不是对非洲黑人在新世界的种植园中遭受奴役的抗议,更不是对所有英国殖民地的抗议。与此相反,奴隶制是法律暴政的一个隐喻,因为它广泛用于英国议会关于宪政理论的争论。作为参与卡罗来纳地区殖民事务的皇家非洲公司的一名股东,洛克“显然认为黑人奴隶制是合理的制度”(PSWC, p. 118)。洛克把社会契约的政治话语,与家庭生产(the oikos)的经济学截然二分,从而维系了这种双重视野。英国人的自由意味着对私有财产的保护,而奴隶恰恰是私有财产。只要奴隶处于家庭的权限范围,那么,他们的地位就受到法律保护(图2和图3)。

04.

半个世纪后,对经济学及奴隶制的经典理解——一种私人、家庭事务——被新的全球现实公然推翻。蔗糖改变了西印度殖民地的种植园。因为蔗糖生产同时是资本密集和劳动密集的,所以,它是原始工业的。为了满足欧洲人对蔗糖诱人的甜味的新兴、无尽的需求,进口非洲奴隶的数量急剧增加,对奴隶劳动的剥削变本加厉。引领环加勒比海地区制糖业繁荣的,是法国殖民地圣多明各。1767年,圣多明各出产了63000吨蔗糖。蔗糖生产也引发了对奴隶的无限需求,其数量在18世纪的圣多明各暴增10倍,达50万人以上。在法国国内,20%资产阶级依赖与奴隶有关的商业活动。法国的启蒙运动思想家,正是在这个转变过程中写作。尽管他们用“高贵野蛮人”的神话(“新世界”的“印第安人”)把殖民地原住民理想化,但是,由奴隶劳动构成的经济命脉不是他们的关注点。虽然废奴运动此时确实存在,而且黑人之友协会(Société des Amis des Noirs)谴责奴隶制的罪行,但是,以种族平等的名义捍卫自由,实属罕见。

“人是生而自由的,但却无往不在枷锁之中。”卢梭在1762年的《社会契约论》开头如此写道。没有其他人类境况,比奴隶制更加冒犯卢梭的内心或理性。但是,哪怕是卢梭这位法国大革命的主保圣人,在强烈谴责奴隶制的同时,依然忽视了数百万实际存在的、欧洲人占有的奴隶。卢梭的严重疏忽,已经被学者严谨地指出了,不过也是最近才指出的。生于加泰罗尼亚的哲学家路易斯·萨拉-莫林以《黑人法典》为切入点,写了一部关于启蒙思想的历史。《黑人法典》是针对殖民地黑人奴隶的法典,制订于1685年,由路易十四颁布,直到1848年才彻底废除。萨拉-莫林一五一十地展示了这部法典,它不仅将奴隶制合法化,将人视为可移动财产,而且将对反抗的奴隶进行烙刑、虐待、截肢、杀害的做法合法化。萨拉-莫林把这部用于法国治下奴隶的《黑人法典》,与启蒙哲学家的文本摆在一起,说明他们在理论上对奴隶制口诛笔伐,而在实践中“完美地”忽视了奴隶制。因此,萨拉-莫林对此痛心疾首,是很自然的。卢梭在《社会契约论》中说:“奴役权是不存在的,不仅因为它是非法的,而且因为它是荒谬的,没有任何意义的。奴隶制和权利这两个名词是互相矛盾的,它们是相互排斥的。”萨拉-莫林向我们展示了卢梭这一说法的推论:“《黑人法典》这个卢梭时代陈规陋习的最佳例子,显然不是一部合法的法典。它所声称的权利并不是一种权利,因为它声称要把不能合法化的事物(奴隶制)合法化。”(CN,p.238)因此,萨拉-莫林认为,卢梭对《黑人法典》只字未提是反常的:“这样一个现有的、明目张胆的绝对荒谬的案例,卢梭竟然视若无睹。”萨拉-莫林仔细梳理了文本,想找到一些证据,可以为卢梭开脱,可以证明卢梭知道这些现实。虽然这位启蒙思想家引用了当时的游记文献——彼得·库尔本对霍屯督人的记载,以及让·巴蒂斯特·迪泰尔特对安的列斯群岛的印第安人的记载——但是,他省略了文献中明确描写欧洲人奴役原住民的恐怖画面。卢梭提到了世界各地的人,却独独遗漏了非洲人。卢梭描写了被运往丹麦的格陵兰人因悲伤而死,却没有提到被运往西印度群岛的非洲人的悲伤(这种悲伤导致了引发自杀、暴动流亡)。卢梭声称人人平等,认为私有财产是不平等的根源,但是,他从未探讨一个从平等和私有制的论证呼之欲出的议题:法国为牟利而贩卖奴隶的行径。)就像在荷兰共和国和英国一样,法国家庭中也使用、虐待非洲奴隶。事实上,卢梭不可能不知道,“在巴黎的深闺大院里,人们把黑人男孩(négrillon)当作猴子一样随意玩弄”(CN, p. 248)。

萨拉-莫林认为,卢梭在这些真凭实据面前的沉默,是“种族主义的”,是“可恶的”(CN, p. 253)。这种痛心疾首,在学者身上是不寻常的。作为专业人士,学者已经被训练成在写作中避免感性判断。这种道德中立,建立在特定的学科方法之上。虽然这些学科方法基于一系列哲学前提,但是,它们导致了同样的例外论(exclusions)。一些思想史学家,会把卢梭放在语境中进行讨论。他们遵循良好的专业做法,把情况相对化,用当时的风俗习惯对卢梭的种族主义进行评判(开脱),从而避免时代错乱(anachronism)的谬误。另一些哲学家,习惯于完全脱离语境来分析理论。他们赋予卢梭的著作一种超出个人意图、个人局限的普遍性,从而避免因人废言(ad hominem)的还原谬误。在这两类学者那里,令人难堪的事实都偷偷地消失了。可是,在那个时代的普遍历史中,这些难堪的事实随处可见。人们无法忽略它们,因为正当启蒙理论付诸实践之时,奴隶制的经济事实困扰着政治革命的发动者(从而使他们不得不承认这一矛盾)。

05.

争取从英国独立的美国革命者,动员了洛克的政治话语来实现他们的目标。奴隶制的隐喻对这场斗争至关重要,不过是在全新的意义上:“美国人确实认为,未经同意被征税的人是名副其实的奴隶,因为这些人失去了反抗压迫的力量,而且无力反抗势必导致暴政。” (PSAR, p. 273)在呼吁自然权利理论(natural rights theory)的自由的同时,身为奴隶主的美国殖民者走向了“可恶的知行不一”(monstrous inconsistency)。虽然本杰明.拉什等人承认了他们的自欺欺人,虽然托马斯·杰斐逊等人把奴隶制归咎于英国人,虽然奴隶们为了他们的自由大声疾呼,虽然有几个州颁布了反奴隶制的法律,但是,这个在自由中孕育的新国家,容忍了这种“可恶的知行不一”,把奴隶制写进了美国宪法。

狄德罗,这位法国百科全书派,称赞美国革命者“烧毁了他们的锁链”,“拒绝了奴隶制”(SP,p. 85)。但是,如果说美国的自由斗争的殖民地性质使得我们或多或少可以区分政治话语(political discourse)与社会制度(social institutions),那么,在十年后的法国大革命中,奴隶制的不同内涵遭遇了国内革命发展与殖民地发展的根本矛盾,从而不可避免地纠缠在一起。奴隶制——真实存在的奴隶制,而不是奴隶制这一隐喻——经过多年的流血才终于在法国殖民地被废除,而且胜利果实也仅仅是昙花一现。虽然废奴是普遍自由理想唯一可能的逻辑结果,但是,实现这个结果的,不是法国人的革命观念,更不是法国人的革命行动。实现这一结果的,是奴隶自身的行动。这场斗争的中心是法国殖民地圣多明各。1791年,当法国国内最积极反对奴隶制的人们畏缩不前的时候,圣多明各(法国乃至整个殖民世界最富有的殖民地)的50万奴隶,通过暴力、有组织的反抗(而不是通过请愿),把争取自由的斗争掌握在自己手中。1794年,圣多明哥的武装黑人迫使法兰西共和国承认该岛废奴的既成事实(法国殖民长官松托纳和波勒韦雷尔自行宣布了这一决定),并且把废奴扩大到全部法国殖民地。1794-1800年,这些曾经的奴隶,以自由人身份参与反对英国军队入侵的斗争。圣多明戈岛上大批拥有土地的白人和混血殖民者,希望英国军队能够重建奴隶制。杜桑·卢维杜尔领导下的黑人军队在这场斗争中击败英国人,而这场斗争加强了英国国内的废奴运动,为英国1807年终止奴隶贸易奠定了基础。1801年,曾经的奴隶,如今的圣多明各总督卢维杜尔,担心法国督政府【2】会撤销废奴政策。由于卢维杜尔依然忠于共和国,所以,他为殖民地制订了一部宪法,比世上所有同类文件更加先进——即使它在民主的前提上不是最先进的,在“公民”定义的种族包容性上,它肯定是最先进的。1802年,拿破仑果真着手重建奴隶制,恢复《黑人法典》。他逮捕了卢维杜尔把他流放到法国,于1803年死于狱中。当拿破仑派夏尔·勒克莱尔的军队镇压殖民地,展开“如同种族灭绝一般的”对黑人的残酷侵略的时候,圣多明各的黑人公民再一次拿起武器,以行动来证明勒克莱尔的话:“把杜桑抓起来是不够的,还需要把2000名领导人抓起来。”(BJ, p. 346)。1804年1月1日,新的军队领导人,奴隶出身的让-雅克·德萨林,迈出了从法国独立的最后一步,让奴隶制的终结与殖民地位的终结合二为一。在“不自由毋宁死”的旗帜下——这几个字画在红蓝相间的旗帜上,象征法国的白色被去掉了(see BJ, p. 365)——德萨林击败了法军,打倒了白人,在1805年建立了独立、宪制的“黑人”公民国家,建立了一个仿照拿破仑的“帝国”。他用阿拉瓦克语把这个帝国命名为“海地”。引发奴隶和殖民地的完全自由的这一系列事件,是史无前例的。“在此之前,从未有一个奴隶社会成功地推翻其统治阶级。” (”HA,” p. 114)

圣多明各的非洲奴隶的自我解放,凭借武力赢得了欧美白人的承认,哪怕是以恐惧的形式。在同情平等主义的人们心中,这场解放同样赢得他们的尊重。在近10年时间里,当白人的暴力行径说明他们公然漠视普遍主义原则的时候,圣多明各的黑人雅各宾派(black Jacobins),比大城市更好地实现了启蒙运动的人类自由目标。这似乎表明,法国大革命不仅是欧洲现象,其内涵同样是世界历史性的(world-historical)。如果我们习惯于那种把殖民地事件置于欧洲历史边缘的叙事,那么,我们就大错特错了。圣多明戈的事件,是当时人们理解法国大革命及其后果的关键因素。我们要以这种观点来认识这一系列事件。

06.

接下来,我们根据生活在奴隶制中的欧洲人的意识演变,来考察废除奴隶制的逻辑展开(logical unfolding)。从一开始,法国革命者就认为自己在进行一场解放运动,让人们摆脱封建不平等的“奴役”。1789年,“不自由毋宁死”、“宁死不做奴隶”的口号随处可见。《马赛曲》也谴责了“陈腐的奴隶制”(see OCS, p. 230)。这场革命反对的不仅是某位统治者的保证,而且是违反人类自由一般原则的一切旧传统。在报道1789年夏天的巴黎事件时,德国公共知识分子约翰·威廉·冯·阿肯霍尔兹(我们下文将再次引用他)放下了一贯的新闻中立,为法国人民惊叹不已,说他们“曾经习惯于亲吻他们的锁链……在几个小时内,以战无不胜的勇气打破了沉重的锁链,变得比罗马人和希腊人,比美国人和英国人更加自由。”

但是,作为法国相当多人口财富来源的殖民地又如何呢?自由的意义,在殖民地对1789年事件的反应中至关重要,对于圣多明各(这个王冠上的明珠)更是至关重要。殖民地会不会遵循美国的例子发动起义,就像圣多明各的一些克里奥尔种植园主呼吁的那样?他们会不会凭借一种兄弟情谊,主张拥有法国公民的“自由”?假如他们采取后一种做法,那么,哪些人算公民?毫无疑问,财产所有者。全部是白人吗?黑白混血儿拥有大约三分之一圣多明各耕地。这些人难道不算公民?除了他们,自由黑人难道不算公民?财产或种族是成为法国公民的试金石吗?最重要的一点是,如果非洲人原则上可以算公民——如果《黑人法典》隐含的种族主义假设不成立——那么,延续对黑人的合法奴役,又怎么会是合理的呢?如果这种做法不是合理的,那殖民体系又怎能维持?在殖民地上展开自由的逻辑,可能破坏维系很多法国资产阶级(法国大革命当然是他们的政治革命)的奴隶制经济的制度框架。但是,只有自由的逻辑,才能在普遍层面上(法国人就是在这个层面上看待自身)赋予法国大革命合法性。

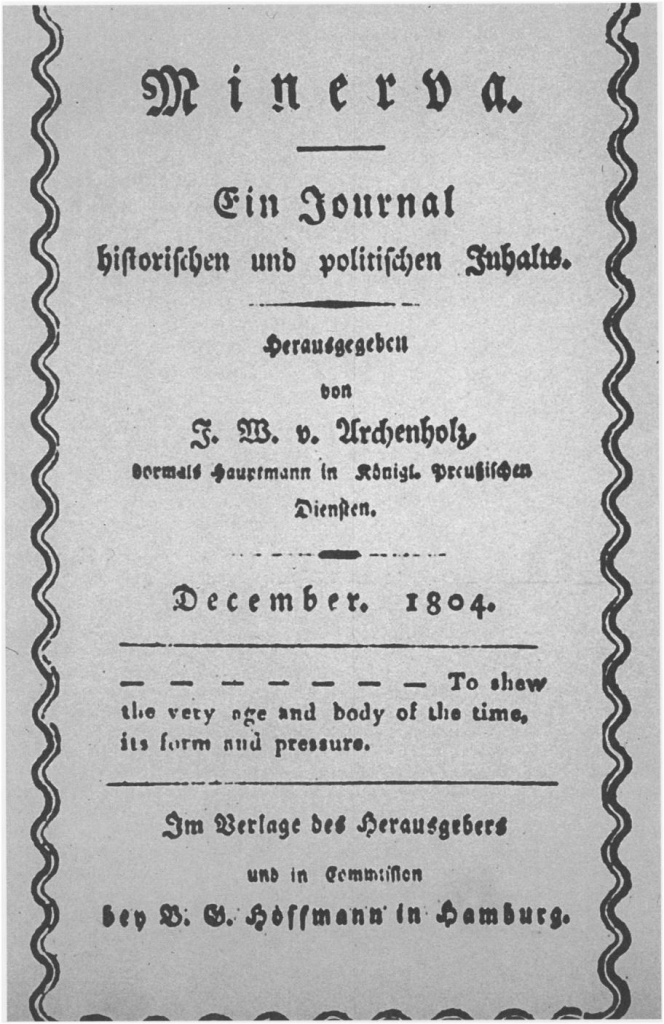

海地革命是法国启蒙运动理想的熔炉,是火的试炼。欧洲资产阶级阅读大众(reading public)的每个人都深知这一点。“世界的目光现在都集中在圣多明各。”1804年《密涅瓦》杂志发表过的一篇文章如此开头。阿肯霍尔兹创办了这份杂志,他从法国大革命伊始一直跟进报道。1792年以来,他又报道了圣多明戈的革命。1804年秋-1805年底这一整年时间,《密涅瓦》杂志发表了一系列文章,总篇幅超过100页,包括原始文献、新闻摘要、目击者口述。这些文字不仅向读者介绍了这个法国殖民地(在“不自由毋宁死”的旗帜下)的独立斗争,而且讲述了此前十年发生的事件。阿肯霍尔兹批评海地革命的暴力(就像他批评大城市的雅各宾恐怖),但是,他对杜桑·卢维杜尔有些欣赏。在系列文章中,他把英国上尉马库斯·兰斯福德的手稿的其中一章译成德语。在这份手稿中,兰斯福德高度评价了杜桑的性格、领导力、人格。

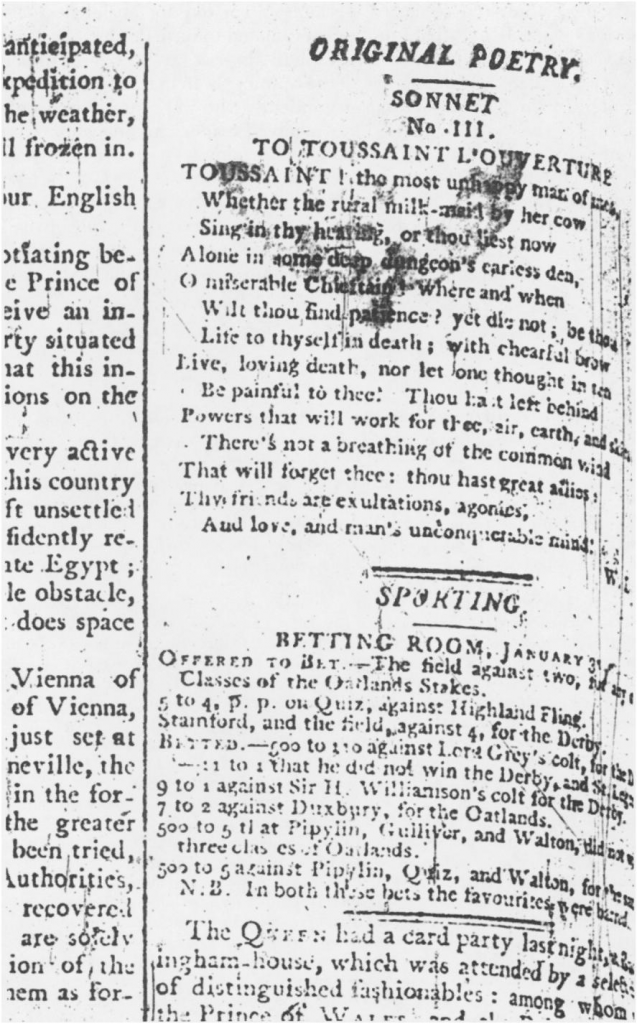

由于兰斯福德的报道可以自由采用英国和法国的资料,所以,他的记录反映了欧洲读者接受的各种新闻,而且《密涅瓦》杂志被“无数报刊”纷纷转载(虽然受到知识产权的约束,但是这种世界性和开放的传播,或许是互联网出现之前绝无仅有的)。虽然1803年之后法国报纸受到政府审查,但是,英国的报刊杂志都突出报道了圣多明戈最后的革命斗争——比如《爱丁堡评论》(see “HA,” pp. 113-115)。威廉·华兹华斯写了十四行诗《致杜桑·卢维杜尔》,发表在1803年2月的《晨报》上。在这首诗中,他惋惜法国殖民地恢复了《黑人法典》(图4和图5)。

在德语报刊中,《密涅瓦》的报道独树一帜。早在1794年,刚创刊两年,它就声名鹊起,成为同类型政治刊物中的佼佼者。它力争做到无党派、客观公正、实事求是,追求“有益于我们后代子孙”的“历史真相”(JWA, pp. 69-70)。根据杂志的口号(居然是用英语写的!),它的目标是“使得时代的形形色色(form and pressure)一齐呈现在我们眼前”【3】。到了1798年,《密涅瓦》的发行量达到了3000份(在今天,能达到这个发行量的严肃思想刊物也是可敬的)。用阿肯霍尔茨传记作者的话说,无论是根据内容质量(固定的通讯作者本身是重要的公众人物),还是根据读者质量(包括了许多德国最有影响的人物),《密涅瓦》都是“世纪之交最重要的政治刊物”(JWA, p. 130)。普鲁士国王腓特烈·威廉三世“经常读《密涅瓦》” (JWA, p. 130)。歌德与席勒也读《密涅瓦》(席勒与阿肯霍尔茨有书信往来)。克洛普斯托克(他为杂志撰稿)、谢林、拉法耶特侯爵都读《密涅瓦》。而且——我是不是应该先卖个关子——另一位忠实读者是黑格尔,我们从他的书信中可以得知【4】。

(待续)

原文注释:

见原文

译校注释:

【1】校注:星从(constellation),法兰克福学派术语,大意为“问题域”

【2】校注:本文中著作简写对应如下:

ER:Simon Schama, The Embarassment of Riches: An Interpretation of Dutch Culture in the Golden Age (New York. 1987)

PSWC: David Brion Davis, The Problem of Slavery in Western Culture (New York, 1966)

CN: Louis Sala-Molins, Le Code Noir, ou le calvaire de Canaan (Paris, 1987)

HA: Geggus, “Haiti and the Abolitionists: Opinion, Propaganda, and International Politics in Britain and France, 1804-1838,” Abolition and Its Aftermath: The Historical Context, 1790-1916, ed. David Richardson (London, 1985)

OCS: Robin Blackburn, The Overthrow of Colonial Slavery, 1776-1848 (London, 1988)

JWA: Friedrich Ruof, Johann Wilhelm von Archenholtz: Ein deutscher Schriftsteller zur Zeit der Französischen Revolution und Napoleons (1741-1812) (1915; Vaduz, 1965)

HS: Jacques d’Hont, Hegel Secret: Recherches sur les sources cachées de la pensée de Hegel (Paris, 1968)

N: George Armstrong Kelly, “Notes on Hegel’s ‘Lordship and Bondage,'” in Hegel’s Dialectic of Desire and Recognition: Texts and Commentary, ed. John O’Neill (Albany, N.Y., 1996)

SS: Hegel, System der Sittlichkeit, ed. Georg Lasson (1893; Hamburg, 1967)CR: Henry S. Harris, “The Concept of Recognition in Hegel’s Jena Manuscripts,” in HegelStudien/Beiheft 20: Hegel in Jena, ed. Dieter Henrich and Klaus Düsing (Bonn, 1990)PR: Hegel, Die Philosophie des Rechts: Die Mitschriften Wannenmann (Heidelberg 1817/18) und Homeyer (Berlin 1818/19), ed. Karl-Heinz Ilting (Stuttgart, 1983)HG: Joan Dayan, Haiti, History, and the Gods (Berkeley, 1995)PH: Hegel, The Philosophy of History, trans. J . Sibree (1858; Buffalo, N.Y., 1991)VG: Hegel, Die Vernunft in der Geschichte, ed. Johannes Hoffmeister, 5th once again improved edition (Hamburg, 1955)

【2】 译注:这里的督政府(Directory)应为执政府(Consulate)

【3】 译注:出自《哈姆雷特》第3幕第2场,此处采用梁实秋译文。给时代和社会看一看自己的形象和印记

【4】 译注:这里指的是黑格尔1794年圣诞夜写给谢林的信,参见《黑格尔通信百封》,上海人民出版社,第30页

作者:

苏珊·巴克-莫尔斯(Susan Buck-Morss),美国哲学、文学、思想史学者,纽约市立大学政治学教授,曾长期执教于康奈尔大学。

译者:

何啸风,毕业于安徽大学,研究兴趣为精神分析、女性主义

最新文章(持续更新)

147. 哲学人类学|「礼物」的哲学谱系

149. 让剑道成为奥运竞技项目?——不了,谢谢

150. 反思男子气概:作为照护者的父亲们

151. 蜜蜂照料的生态化:瓦螨疫情中的多物种身体和信任关系

152. 哲学人类学 | 人类学不同于民族志

154. 灾难新闻中的手语翻译

155. 哲学人类学 | 黑格尔与海地(上)