對話映諾社區發展機構:以平視和關懷守護真誠 | 圍爐 · CityU

勞工社區的人情冷暖,似乎淡出了人們的視野,而「工廠留不住年輕人」卻頻頻出現在詞條中。代表弱勢群體的聲音不在少數,其中關註到「乙肝歧視」的卻屈指可數,映諾(Inno)社區發展機構就包含在其中。這是一個關註勞工社區,致力於消除對勞工的歧視與偏見,實現勞工平等並改善公共衛生的非盈利組織。圍爐有幸邀請到這個機構的傳播幹事和溝通官,了解他們加入這個機構的初衷和對當前工作的看法。

撰稿人:Vremia

采訪對象:

Cici - 公共溝通部門(Public Engagement)傳播幹事

Letitia - 溝通官,負責組織宣傳、各種內外部溝通,勞動密集型工作場所調研

1|從遇見到堅守

Vremia | 當初選擇加入這個公益組織的初衷是什麽?

Cici | 以前我在四線城市讀大學,不用說參與誌願活動,連了解誌願活動的渠道都十分有限。畢業後,我來到廣州這個一線城市, 目睹了2021 年 6 月廣東的疫情高峰。當時留意到各路報道中經常提到「廣州誌願者」,而我剛好還沒有全職工作,就加入其中。通過誌願服務,我對以前很少接觸到的一些群體有了一定的了解,包括唐氏綜合征患者、街頭露宿的街友、患有聽力障礙的兒童等等。然而這些誌願服務大多數僅停留在捐獻層面,我有時覺得無法去深入了解某一個群體,持續地幫助他們;而加入公益組織可以將自己的誌願行為製度化,持續化,專業化,從而真正去解決某些問題,所以後來加入了這個公益組織。

Letitia | 我大學剛畢業時,原本計劃出國讀研,可當時正趕上疫情高峰期,只能選擇先留在姨姨家的工廠工作作為過渡。當時可能帶著所謂的「第一視角」,認為自己進工廠是大材小用,也學不到什麽,因此一開始對此有一點抵觸。經過家裏人的多番軟磨硬泡,我還是決定先進去試一試。出乎意料的是,由於我是一個比較善於觀察的人,在工廠裏面還是有一些收獲的。

其實我並沒有很高遠的理想,沒有想著要非要讓世界有多大的改變。不過我大學所讀的是與社會工作有關的專業,所以找工作的時候也在非營利組織的大池子裏面去找。而在工廠裏,我喜歡和工友們聊天,喜歡聽他們作為一個個獨立的個體所帶出來的獨一無二的經歷、經驗和故事。這些經歷、經驗和故事背後,是更宏大的社會議題,我希望能為他們做點什麽,能做多少做多少。所以我最後還是選擇了留在國內工作。

Vremia |在工廠工作的經歷帶來了什麽感悟?

Letitia | 我印象最深刻的是人和人之間那種很純粹的連接。在工廠裏面,我其實也是一個工友,拋開職位、年齡等因素,我和他們都是一個個完整的人。在工廠裏面,大家一般會直呼你的名字,而不會強調你的工作身份。如果你在報社工作,同事會傾向於稱呼你為某記者,這樣的話,記者這個身份會顯得很突出。但是在工廠裏不會有類似的感覺,大家都是很純粹的「我和你」,是一個個普通而完整的人。工友們會很真誠地和我交往,以前輩和過來人的身份給我提出建議以及他們的看法。和這些人交往是非常有趣的,它會驅動我為他們做些什麽。恰好映諾和我們這個工廠以及裏面的工友們建立了強有力的紐帶,所以我選擇留在這裏。

Vremia | 近年來一些工廠面臨著「留不住年輕人」的問題,你對此有什麽看法?

Letitia | 從我與工友的溝通來看,年輕人除了擁有更多的選擇,比如快遞員、外賣員等限製更少的工作以外,他們的觀念也在發生變化。以前年輕人會優先考慮工資,而不會太在意自己內心的感受。比如他們與廠長發生了沖突時,更傾向於選擇隱忍,而現在工友們會更關註尊嚴、自由、情感需求等非物質因素。

而有些工廠的日常管理缺乏對人的尊重,這也是我們這個組織要去著力去解決的問題。之前有工友和我傾訴過,他在工廠裏受到太多的限製和束縛;也有工友發現工廠裏的同齡人很少,和其他工友沒有什麽共同語言,因此在孤獨中萌生過跳槽的念頭。另外,流水線上大多是無聊的重復性工作,現在大家對於這種枯燥的工作越來越不耐煩,這也是觀念上的變化。在信息不再閉塞的當今,這些意識不斷滲透到更多的人,當他們覺得有比現在更好的工作和發展機會時,就會選擇離開。

Vremia | 你選擇離開工廠加入映諾,是希望為他們做些什麽呢?

Letitia | 我一開始就沒有打算長時間留在工廠那個環境裏面,而那段時間的感悟又讓我選擇了加入和勞動密集型工作場所相關的工作中,映諾這個機構恰好符合這一條件。同時也是希望能夠為他們做更多,而留在當時工廠的那個崗位上的話,能為他們做的事很有限。

受我之前讀的專業影響,我對個體的心理比較感興趣。在工廠的那段時光裏,也觀察過很多工友的心理活動,特別是年輕的工友,發現他們有很多需要支持的地方。但這種支持,他們很難通過別的渠道獲得。

Vremia | 你們工作中會經常遇到前段時間發生的那種緊急事件嗎?(補充:當時因為緊急事件推遲了采訪)你們的家人或朋友是怎樣看待這樣的公益事業?你們怎樣去平衡自己的人生?

Cici | 的確在工作中會遇到緊急事件,但從半年多的工作經歷來看,緊急事情和崗位關聯很大,責任越大承擔越多。在最近的緊急事務中,我的角色是任務執行者,有工作安排的話,只要在規定的時限內做完、做好,反饋進度和結果到上一級就可以。但我的上級遇到緊急事件要耗費更多的精力分配工作任務,做決策,事實上承擔著更大壓力。

我的家人和朋友很支持我的工作。他們沒有對我未來的職業規劃有太多幹涉,希望我能多去體驗想做的事,在工作中多學習和歷練。關於工作和生活的平衡,我還在學習的路上。我一直希望工作和生活可以區隔開,但因為工作的性質,我生活中也要思考工作上(議題)的事情,例如看紀錄片,聽播客,看講座等。實際上,在生活中思考工作時思路是更加松弛的,可以展開更大的想象空間。工作中,我比較容易受環境和人際關系的影響,是個比較容易受到束縛的人,所以我還在練習松弛和緊張之間的平衡。

最近經歷的一次工作和生活的平衡是,六月有兩周時間和項目同事到長三角出差,深度參與到項目的落地,這樣的機會難能可貴。進到工廠和車間後,很多現場看到的場景映射到以往對於工廠的想象中,慢慢發現差距在哪裏,為什麽會產生差距,也對平時的工作有了新的思考。

Letitia | 首先這些緊急事件的處理是我工作分內之事,不是誌願工作,也不是誌願者的工作。之前遇到的緊急事件出現的頻率不高,如果是距離較遠、發生在異地的緊急事件,那就會迅速轉介到當地相關的組織或者機構處理。目前沒有考慮到累不累的問題,只是感覺有需要就去做,還有力氣就去做。我的家人支持我做我想做的事情,所以來自家庭方面的壓力不大。另外,我感覺我的人生沒有失衡,所以不會去特意做些什麽去平衡我的生活。當我感到精力耗竭了,這不一定是因為工作,但無論因為什麽,我都會暫時停下來,先休息好,再繼續走。

2|「映」以關懷, 「諾」於心聲

Vremia | 可以具體介紹一下組織是如何給予工友心理層面的支持嗎?

Cici | 工友們長期缺乏一個安全、有效的溝通和申訴機製,而與品牌合作的工廠理應遵從品牌的一些內部守則,比如要求工廠的環境合規,工友們的安全得到保障等。然而,工人、工廠和品牌這三方長期難以建立持續的溝通與交流,由此直接或間接導致的群體性事件(如罷工)時有發生。這類事件不僅對工廠的生產、品牌的形象帶來沖擊,對工人的生理和心理狀態也造成了重大影響。 「握手工人熱線項目」就搭建了這三方溝通的橋梁,其中最首要也最重要的工作是去「傾聽受眾的聲音」。

很多工友會通過熱線找到我們,一時半會卻無法把心中的訴求表達清楚。這可能是ta過於焦急所致,亦或是遇到了自己沒有辦法梳理清楚的一些問題。我們的工作就是要先去傾聽,幫他慢慢分析出來,捋順關鍵的訴求,然後才能一步一步地回應。有了這樣反復的傾聽以後,信任就逐漸地在我們與受眾之間建立起來了。此外,我們也舉辦過多次線下推廣活動,這樣面對面的接觸很容易建立起人與人之間的信任與了解。我們就這樣和受眾之間建立起一個比較緊密的聯系。讓我們感動的是,很多工友會在過節的時候主動發來祝福消息。

Vremia | 在這樣的公益事務中,需要註意什麽?

Letitia | 要註意「帶著性別的視角」。無論是什麽階段,需求如何變化,我們都可以發現女性在這些離鄉務工的場景中始終處於一個更加劣勢的位置。在2012 年因家庭離職的個案中,97%的離職工友都是女性。受社會對女性的期待等因素影響,女性在生活中面臨著在家庭、職業和個人發展需求之間尋求平衡的挑戰。女性群體的很多東西其實很難被發現和理解,所以希望大家關註這個議題,看到她們處於怎樣的心理狀態。映諾也為此開展了「蒲公英女工培力項目」,在工作場所、家庭和社區為她們提供法律權益意識和基礎技能的培訓。

Vremia | 你們認為映諾與其它的公益組織相比有哪些不同?其它組織又如何借鑒你們的成功經驗?

Cici |映諾關註的議題主要圍繞勞動密集型工作場所,但大多數時候,映諾並非一線執行方,而是創新方案的提供者。正如剛才Letitia提到,映諾致力於為工人,品牌和工廠這三方的溝通建立強有力的閉環。對於溝通出現的問題,我們負責安排有關項目並且出一套方案。而這些方案的落地很可能是由其他機構去做,它們會根據我們之前商量好的實施方向,鏈接有關資源進來,去落實這些方案。與此同時,其它組織也可以借鑒映諾比較成功的一些經驗,這些經驗是以開源工具等形式呈現。

Vremia | 可映諾在提出方案以外,也直接與一線工人接觸,這是否可以算是「一線執行方」?

Letitia | 我另外舉個例子,在2020年十月,我們在幾處勞動密集型工廠,尤其是環衛站裏做一個與疫情相關的防護培訓。我們當時找了其他一些機構的代表去落實,他們就是「一線執行方」。但是整個培訓的框架和設計,是由我們這邊來定,即「創新方案的提出」。

不過「握手工人熱線項目」比較特別,它確實是給工友們直接提供服務。它是我們開展的一個非常有根基的項目,因為我們必須和工友保持高強度的連接,一方面是為了取得他們的信任,另一方面是創新方案的構想離不開這樣的連接。因此它不可分割地融入了創新方案的提出環節。

Vremia | 其實公益組織在國內的生長並不成熟,缺乏相應的監管和引導經驗。2020 年武漢疫情之初出現的事影響了紅十字會的形象,致力於消除乙肝歧視的「億友之家」也被曝出問題。在這種困境下,如何加強內部的管理,使得誌願者和民眾不失熱情地參與公益?

Letitia | 我們一直以來都是在提升議題的能見度上著力,關註議題比關註某個機構的所作所為更有價值。並非所有公益組織或者機構都依靠募捐運營,有很多機構並沒有公募、私募的資格。而對於依靠募捐運營的機構來講,提升透明度肯定是必要的。映諾不屬於依靠捐贈運營的機構,所以在這個問題上面,能回答的不多。至於怎樣算是提升議題的能見度,它其實是引導大家的註意力重新落在某個我們關註的議題上面,看到這個議題背後的原因,它帶來的影響,以及思考我們能夠做什麽事情來推動這個議題發展。

3|平衡當下,籌劃未來

Vremia | 映諾不屬於依靠捐贈運營的機構,那在資金來源還有運營方式上可以更詳細介紹嗎?

Cici | 我們一直有提到的 「握手工人熱線項目」,主要是依靠品牌、供應商、或工廠去購買這個項目。還有一些社科的學術主題是與之相關的,大學或是研究機構會去工廠做調研,從中也會得到一定的經費。另外有一些創投也針對於此。

Vremia | 那如何去提高他們投入這些資金的意願呢?

Cici | 對大品牌來說,這可能來源於企業可持續發展觀念和社會責任意識,或是供應鏈給他們的壓力等等。這些壓力會使它們去關註勞工問題,並為之做出一些投入。

而民營的小型品牌通常缺乏這種壓力來源,但它們本身可能也有意願去嘗試建立剛才提到的這些意識。我們就負責為它們提供渠道,鼓勵它們在這個方面做出投入。另外,映諾也會組織一些宣傳活動,號召它們樹立可持續觀念,比如在訂閱郵箱中定期發送我們的工作經驗等,那這些品牌看到也可能會有所行動。

Vremia | 同樣是關註勞工問題,有些公益組織更多是從法律援助層面入手,你們是否考慮過這個途徑呢?與其它公益組織相比,你們的優勢體現在哪些地方?

Letitia | 我們不是做法律援助的機構,但是我們的 「握手工人熱線項目」的團隊裏有法律專業和在法律領域有豐富經驗的成員。我們向他咨詢法律方面的問題,比如勞動法或婚姻法相關的問題時,他都能給出回應,然後鏈接相應的資源。在勞工的心理層面上,我們的團隊成員中也有人有比較豐富的相關經驗。他們也會有自己的資源網絡,當我們處理不了這些案件的時候,在必要時會將這些個案在工友同意的情況下轉借介給他們或其它部門去處理。

4|告別“幫扶“之姿,迎接莫測之變

Vremia | 工友中有很大一部分群體來自農村,你們有針對 「農民工子女教育」的「頑苗計劃」,可以詳細介紹嗎?

Cici | 八年前,映諾對熱線個案庫的數據再次整理分析之後開始關註這個議題。當時的分析發現,留守兒童及流動兒童的服務案例已經超過 3000 例,超過65%的留守青少年和流動青少年因缺乏有效的職業指導教育,采取與父母同樣的職業選擇,成為「新一代農民工」,無法打破代際貧困的惡性循環。這一群體通常因缺乏必要的就業知識和技能而處於困境或弱勢地位中,在進入城市後面臨產業結構升級、新型就業形式和復雜不平等的就業未來。為了讓這種現象得到改觀,「頑苗計劃」這個項目嘗試通過搭建快速高效的職業咨詢在線平臺,讓商業職場中的企業精英化身為「導師」,與缺乏學習機會和技能的弱勢青少年結成「成長夥伴」關系。

Vremia | 在「頑苗計劃」中,如何幫助誌願者了解到幫扶對象的實際情況?

Letitia | 「幫扶」在我們看來其實暗含著一種不對等的「強者」幫助扶持「弱者」的意味,而頑苗計劃並不會從這種幫扶的視角出發,也不是一個服務和被服務的機製。我們將它視作是一個經驗傳遞、陪伴和同輩互助成長的可持續過程。具體而言,我們協助合作企業的員工組建義工隊伍,采用類似於「結對子」的方式對接企業的誌願導師與青少年。這樣可以建立起一種新型的導師學徒關系,以滿足青少年群體的需求,企業義工可以和青少年在多次的一對一線上溝通中互相了解。

Vremia | 映諾過去的公益事務中有什麽令人印象深刻的挫折嗎?

Letitia | 十年前,我們的創始人李鏑帶著幾個誌工,開展了一次「解救童工」的行動,目標「解救」對象就是工廠裏的童工。那次行動從結果而言,是成功的,但他卻認為這是失敗的。有個少年 13 歲,團隊采取行動將他帶離工作崗位。李鏑想去慰問一下他,也希望了解他的想法以作好之後的安排。在路上的時候,李鏑還在想象著那個少年見到他時感激的樣子。但沒想到見面之後,那個少年就扇他一耳光,哭著問他:「你們憑什麽這樣對我?」這個少年一家幾口都是經濟來源,因為他們需要大量的資金去醫治臥病在床的外婆。李鏑和義工團隊的這一「解救」,對這個少年而言,害他丟了工作,失去了收入,拖延了外婆的醫藥費繳納,治療不知會否變得不及時。當時的年輕團隊缺乏經驗,這個經歷也給了映諾很多的反思。

Vremia | 在公共健康問題上,映諾有關註「乙肝歧視」的問題。目前,新冠病毒也存在隔離多日未查出但後來確診的情況,而其變種變化莫測。你們認為對新冠病毒患者是否和乙肝、結核患者一樣存在歧視?

Letitia | 傳染病患者一直飽受被汙名、被歧視的困擾,新冠患者也一樣,特別是在 2020 年疫情初期,因為對新冠的了解很有限。有一段時間,新聞報道對於新冠感染者的個人信息披露程度過高,比如公布姓名、身份證號、住址、行程軌跡等等,又培養了很多偏見、網暴的土壤。所以確實是存在著認知上的不足和歧視,需要更多的工作去破除這些偏見。

Vremia | 新社區的構建離不開政府的支持和引導,我國的公益組織形式和西方大有不同,政府職能不同是其重要原因。如何定位當前國情下的公益組織,使其作用發揮至最大化?

Cici | 我的理解是:有多大力做多大事,發揮自身的能動性,積極地鏈接所需的社會資源。每家機構或者公益組織都各有所長,同時有其短板。一個項目落地或者一件事情能做成,需要集合多方的力量和資源。以映諾為例,我們擅長與勞動密集型社群打交道,與一線工友接觸的在地經驗已經累積15 年,同時我們擅長就上面提到的議題提供創新方案。對於直接提供服務而言,映諾需要聯動更多同行機構一起行動。

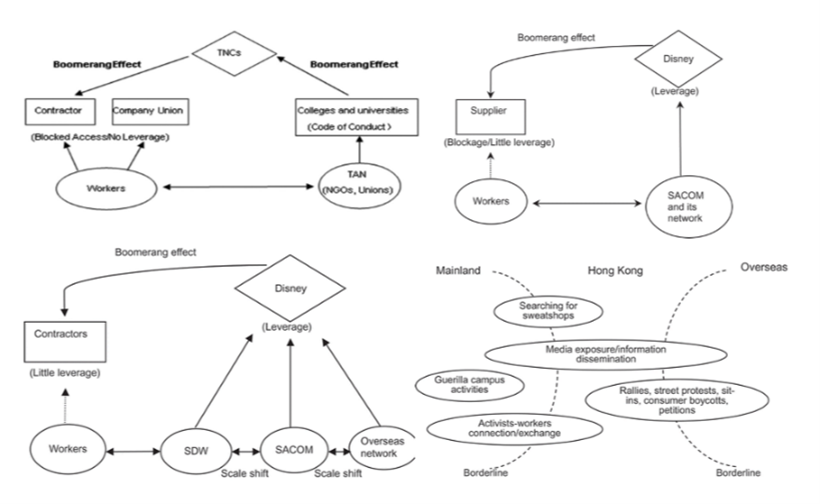

Vremia | 社科領域有些學者的研究方向也和勞工社區有關,這些研究可以給你們帶來什麽幫助?而目前的局限性在哪?

Letitia | 學院派和行動派看起來好像永遠都在爭論,好像經常會感覺無法對話,但是我認為這些爭論和對話是有意義的。這些內容可能不是一體兩面,大家的出發點和目的都是相似的,更多只是路徑不同。所以,如果大家願意的話,學院派和行動派一直能夠互相提供靈感和素材,相互補充,相互啟發。如果只論學院派的研究能夠給在地的各類行動機構什麽樣的幫助,而不論行動者們怎樣可以和學院派們在某一個議題上去共振和交流,那這可能就是局限性之一。

我們在認識自我、追求自我價值的路上,或許有很多迷茫、困惑甚至掙紮,但也許正是這些不那麽順利的部分吸引和鼓勵著我們繼續探尋。我們不孤獨,因為有許許多多同樣在路上的人,不管是身邊的你我,還是文學藝術作品中那個遠方的他,我們都可以開啟一次次對話,去尋找啟迪與慰藉。

文 | 张宇轩

审稿 | Iris Astro

图 | 来自网络

编辑 | 张宇轩

matters編輯|邢奕萱

围炉 (ID:weilu_flame)