171 | 我们的世界彼此交战 | 原住民视角系列&世界人类学

本文为“巴西原住民视角”系列第一篇译文,该系列将陆续推出当下巴西社会中的原住民叙事,以这些我们知之甚少的故事,来打开文明的茧房。

从星球视角来看,而今地球命运的中心,应属亚马孙雨林,这块国际舞台的边缘地带。这片关乎所有生命的奇迹和命运的地方,在当前黑暗腐败的巴西政局中,一步步被推向毁灭的临界点。巴西原住民运动在这样的背景下持续高涨,走在抵抗的前沿。由森林孕育出来,总在承受最骇闻暴力的人们,拥有对环境和危险最敏锐的感知,同时承载了历史的受难与诗性正义。在各地的生活和抗争中,原住民既面临着当下所有人民所面临的问题,又打开了这些问题,为我们敞开了另外的人类存在、另外的世界,并向我们投来联结的目光——我们,从来都是地球上的原住民。

由此,本系列也体现了世界人类学(world anthropology)的视角与关照,正如蒂姆·英戈尔德(Tim Ingold)指出,我们生活在同一个世界中,但这个世界并非同质宇宙,而是充满了各种情状与可能性的多重宇宙。

此外,本系列也致敬一位始终站在人民立场、对万物侠骨柔肠、与巴西结下深厚缘分的诗人胡续冬。2021年10月30日是他踏入Yvy marã e’ỹ(无恶之地)后,留给我们的第一个生忌,文末是他留下的一只犰狳(qiú yú)。

此文中的宣言出自巴西长期活跃的原住民活动家、知识分子阿依尔顿·克雷纳克,最初发表于2019年12月号的巴西杂志《奥林匹奥:文学与艺术》(Olympio: Literatura e Arte),由最初作者对若泽·爱德华多·贡萨尔维斯(José Eduardo Gonçalves)和毛里西奥·梅雷莱斯的口述转录而来。本篇前言由《奥林匹奥》编辑梅雷莱斯撰写。

阿依尔顿·克雷纳克(Ailton Krenak, 1953 – ),克雷纳克人,是自1970年代以来的巴西众多原住民运动中涌现的最杰出的领袖之一,也可能是巴西当代最具国际影响力的原住民作家、思想家、社会活动者、记者。他近年所著的两本演讲集《推迟世界末日的想法》(Ideias para adiar o fim do mundo, 2019)和《生无可用》(A vida não é util, 2020)畅销巴西国内外,被译为多种语言。他曾组织了聚集亚马孙河沿岸原住民社群的森林人民联盟(Aliança dos Povos da Floresta),参与创建了原住民族联盟(União das Nações Indígenas)。在1987年巴西制宪会议期间,阿依尔顿的演讲震动了全世界,极大地推动了1988年巴西宪法承认原住民自主权的《原住民章节》。他多年参与联合国下的环保提案和委员会,与重要的人类学家和国际知识界保持着持续的交流,作为媒体人参与过许多环境和原住民教育的报道。

原文作者 / 阿依尔顿·克雷纳克(Ailton Krenak)和毛里西奥·梅雷莱斯(Maurício Meirelles)

原文标题 / Our Worlds Are at War

原文出处 / 2020年6月e-flux第110期

原文链接 / https://www.e-flux.com/journal/110/335038/our-worlds-are-at-war/

翻译 / 左权

特约编校 / 周星月

编录 / 王菁

01. 前言

站在巴西众议院的讲台上,一位年轻的原住民领袖说着一口流利的白人语言,在1987年的全国制宪会议上发表了一次不同寻常的演讲。他被禁止穿着他的平日服饰出席会议,于是,他从一位议员朋友那儿借了一套白色的三件套西装,手里拿着一个小容器。

“我不想以自身行为来破环这屋里的规矩,但我认为……”他停顿了一下,接着用手指从容器中舀出一团黑糊糊的东西,然后开始把它往脸上涂。“我认为,在座各位尊敬的议员们,你们不能再对你们的侵略行为视而不见了,这种侵略行为背后的动机是经济力量,是贪婪,是对原住民存在的无知…… ”

一位女议员压低了声音说:“他把自己全涂黑了。”他手里的东西是格尼帕(genipap)果的汁液,通常用于许多巴西原住民族的哀悼仪式上。这位年轻人语速缓慢,但态度坚定:“我认为,你们中没有人能够指控,巴西原住民的任何方面或行为,使这个国家的个人,或是群体的生命或财产受到威胁…….”

他把手摊平,在脸颊、额头、鼻子和下巴上涂抹。房间里的人听到了此起彼伏的相机的咔嚓声。“一个一直生活在贫困中的民族,一个住在茅草房里、睡在垫子上的民族,无论如何都不能被定义为一个与国家利益为敌的民族,也不能被定义为一个威胁国家发展的民族。”

年轻的克雷纳克完成了对自己的画作,轻轻地将空皿放在了讲台上。现在,他那张全黑的脸已经和他那乌黑的头发变成了一样的颜色,衬托得眼睛和牙齿愈发明亮。“原住民用他们的鲜血浸染了巴西八百万平方公里的土地,而你们,尊敬的议员们,是这一杰作的见证人。”就这样,他结束了这次大胆的演讲。在感谢那些目瞪口呆的选民之前,阿依尔顿·克雷纳克停顿了很久。虽然他的眼睛在寻找一种不确定的未来,他的身体却一动不动,仿佛一位刚从恍惚中回过神来的萨满。

此次演讲标志着巴西众多的原住民运动中出现了一位最重要的活动家;克雷纳克的行动对于将原住民的权利保障纳入1988年的联邦宪法中具有决定性的意义。除此之外,此次演讲还标志着一位艺术家的诞生:克雷纳克利用自己的身体作为生命政治行动的领地。在这次表演中,他也预见到了一些当代艺术的核心问题即将到来。克雷纳克也是一位忠于先祖的作家,以口述的传统,闲淡地讲述故事——这与白人的方式截然不同,阿依尔顿引用他的朋友、亚诺马米族(Yanomami)萨满大卫·科佩纳瓦(Davi Kopenawa)的话说,白人写下他们的文字是因为他们的思想中满是对传统的遗忘。【1】而且,最重要的是,阿依尔顿·克雷纳克还是一位思想家。

阿依尔顿可谓是位文化上的萨满:他学识渊博,所接触的学科不仅包括与西方思想传统有关的学科——人类学、民族志、哲学,还包括与之对立的学科——如原住民历史和文化,以及传统的艺术和工艺知识。换句话说,他能够跨越原住民和非原住民之间的边界,调节他们之间的关系。这种能力在他的演讲中也可见一斑。他在演讲中常用“我们”、“我们的”和“我们自己”这类词来指代广泛的人类整体或是特定的原住民群体,具体含义由阿依尔顿看待自己的语境而定。

阿依尔顿的思维纵横驰骋、极其活跃,仿佛从未被驯服。他对任何问题都不感到惊讶,对一些问题表现出嘲讽式的冷漠。事实上,他往往要到第二天才能完成对一个评论的收放自如的阐发。如果借用他有关人类集体的概念——一个通过口头传播故事、代代相传的“文化体”(cultural body),我们可以把他的特征归于他的祖先,正如塞尔吉奥·布阿尔克·德·奥兰达(Sérgio Buarque de Holanda)在1936年的《巴西之根》(Raízes do Brasil )一书中写道:“他们极具多面向的才能,无法接受某些有序、恒定且精确的想法。”克雷纳克的想法既复杂又诡秘,隐藏在看似简单的句子中。比如当他被问及文化是否是对自然的干预时,他回答道:“不,自然是文化的内发明(invention)”——这是一种语言上的食人主义,源自安东尼奥·维埃拉(Antônio Vieira, 1608–97)的修辞。这位耶稣会士在抱怨印第安人的易变性时说:“其他民族由不信入信;布拉西人[Brasis,原住巴西人]信后仍不信。”【2】

对阿依尔顿而言,“如果能够多讲一个故事,我们就延迟了世界末日的到来。”我们在贝洛奥里藏特见到了阿依尔顿。在会面的两天里,他带着喜悦和耐心,一边用他的锥形木制烟斗吸着鼻烟(rapé),一边为我们叙述了下面的宣言。

阿依尔顿也许属于爱德华多·维韦罗斯·德·卡斯特罗(Eduardo Viveiros de Castro)所说的那类“可以接受任何形态但不可能保持在一种形态里的人”。【3】因此在访谈中,一个我们认为并不犀利的问题可能会出乎意料地使他从温和转为训诫:“你在笑什么?我们彼此的世界从一开始就在交战!”看到采访者惊诧的表情,阿依尔顿·克雷纳克又突然大笑起来,反过来深情地望着我们。

——毛里西奥·梅雷莱斯

02. 自然是文化的创造

只有身处自然界之外时,你才有可能想象出自然界。一个身处母亲子宫里的婴儿怎么能想象出母亲呢?一颗种子怎么能想象出果实呢?人们只有从外部才能想象内部。

在历史的某个时刻,人类的“文明之地”孕育出了自然的概念;人们需要为无名的东西命名。因此,自然是文化的发明,是文化的创造,而并非生于文化以前。这就产生了巨大的实用主义的影响!“我把自己与自然分开,于是我就可以支配它了”。这种观念一定是随着科学的概念而产生的。科学是一种控制自然的方式。在科学中,自然仿佛是一个可以被操纵的有机体。这种观念简直是桩丑闻。因为一旦有人出现这种想法,就相当于他们在诅咒自己,不是吗?他们离开了这个有机体之后,便无法再接收这个能够创造生命的奇妙宇宙的滋养,从此他们只能从外部来观察生命。而当人类从外部观察生命时,他们注定已被侵蚀。

有趣的是,现代思想的一个显明的建构,便是关于自然和文化相互冲突的观点。二十世纪许多哲学家都对这一观点进行了讨论。除此之外,也出现了大量的相关文章。而这一切都基于逻辑的、理性的、西方的思想所产生的认识混乱。西方世界目前所经历的科学和技术方面的迷失正是自然和文化分离的产物。

首先,人们创造自然,再把自己与自然分开;然后,他们将自然理想化。例如,大西洋沿岸森林(Mata Atlântica)被认为是这种理想化自然的一部分。而事实上,大西洋沿岸的森林是一个花园——一个由印第安人建造并培育的花园。

03. 白人喜欢把自己分离出去

我认为爱德华多·维韦罗斯·德·卡斯特罗提出的美洲印第安人的视角主义(perspectivism)在指出除人类以外的其他存在、其他视角的潜在力量外,也可应用于其他的讨论。【4】这一极其有力的概念可以帮助我们理解所处的时代。如果人们还未被离异出与地球共生的状态,这个概念也许只是一种知识产物,对我们的共同生活和地球上的生命维系没有直接的影响。但在我们目前所处的离异阶段,人类使自己渐渐脱离星球,就像毛毛虫从滚烫的屋顶滚落,仿佛没有任何感情地断离联系……

这是很荒谬的。就好比被一块玻璃板一分为二,一边是生命成果的体验,另一边则是生命的发源地。这种分离揭示了其背后更为深刻的离异:认为人类与地球上存在的一切都截然不同。有一类人,有一种思维,痛恨“人类可以深度参与地球的日常生活,不与之分离”的想法。他们认为这种想法会削弱他们,并拒绝了人类想象的权力——想象人类可以与自然分离(从而成为人!);这种拒绝也是白人热衷的事情:那就是把自己分离出去。

04. 生态是内在于自然界意志

最近,我会见了一群来自古老且富裕家族的继承人。他们告诉我:“我们想创建一个基金会,从流动资金中取出我们家族的钱,因为这些钱正在加速地球的毁灭。我们在考虑购买亚马孙森林的土地,然后把它送给印第安人。”我于是回答他们:“不要这样做!这只会让原住民被迫搬到不属于他们的地方。那些地方不是他们的,其中没有他们所需的生态和文化环境。难道你们真的想脱离吗?你们不能购买土地,因为土地不是商品。”

在那次会议上,我提到了西雅图酋长的信。【5】在1850年左右,美国西部的边疆已经吞并了一切。“美国癌”已经从东海岸蔓延到了西雅图部落所在的太平洋沿岸地区。我去了解过在美国人到来之前这个原住民族的经济状况。那时,他们靠捕捞鲑鱼为生,他们的海滩被岩石隔开,海浪把鱼卷到岩石上,这就是他们捕鱼的方式。这个场景宛如卡埃塔诺·维洛索(Caetano Veloso)的歌词中描述的一个画面:“印第安人举起手臂,张开手掌,摘下一个腰果。”每年西雅图人都会专门有一段时间捕鱼,他们需要足够的耐心才能找到鱼群。这就是生态:在地球里、在自然界内存在。生态不是让自然界顺应你的意志,而是让你内在于自然界的意志。

05. 这是身体吗?

当这片土地上的原住民第一次看到葡萄牙人时,他们怀疑葡萄牙人的身体是否真的会呼吸、会排汗。是真的身体!于是,他们抓住几个欧洲人并将他们淹死,等着看他们是否会浮起来,是否有气味。他们等啊等,然后开始确信,是的,这些krai,这些白人,应该是有身体的。“这可能是身体,”他们想。在风干一具尸体之后,他们望着它说:“这看起来是身体。”于是,他们开始研究这些身体的物质和居住其中的灵魂。他们问,一具身体是否就是那个人,因为那人或许也可以存在于另一具身体里?或者那人可能是克雷纳克人(巴西的一个原住民族)口中的nandjon——具有超自然性质的魂灵,或者某一超自然存在的魂灵。后来这些原住民进行了一番调查,发现这些krai并不是nandjon,但是他们拥有另一种灵魂:其精髓是金子、铁、武器,以及其它所有白人用来干预世界的工具。

在我们利用金属制造工具之前,我们更接近我们其他的祖先,接近所有只用手和身体来影响世界的人群。当人们开始悬起铅垂线扎入大地时,制造工具来在地球上留下自己的痕迹的精神也便产生了。是这些人制造了人类世。

06. 灭绝博托库多印度安人的战争

1808年,若昂六世随葡萄牙王室抵达巴西,此时的多西河岸(Rio Doce)森林就像腹地的一堵墙。他们决定在埃斯皮尼亚苏山脉上开展业务,以便皇家财政部门能够掌控采矿区和帕拉蒂港口之间的黄金和钻石流通。为此,王室故意散布谣言,引起前来寻找钻石和黄金的勘探者的恐慌——这些勘探行为此后带来了马里亚纳(Mariana)大坝和布鲁马迪纽(Brumadinho)大坝致命的修建和塌陷。【6】王室散布的谣言是:勘探者们如果下山,在皮拉西卡巴附近的圣安东尼奥河迷路,掉进多西河,就会被博托库多人吃掉。【7】因此,博托库多人开始被认为是食人族。但实际上,博托库多人依靠狩猎和采集为生,他们在森林中生活,在海滩上洗澡,吃的食物是腰果。他们深刻地体会着大自然的循环,与环境建立了紧密的生态关系。我们会杀死并吃掉勘探者和矿工的说法,纯粹是葡萄牙王室的策略,目的是避免黄金和宝石等违禁品贸易沿河去往圣埃斯皮里图海岸的天然出口——否则,他们如何从整个多西河岸森林牟利呢?因此,博托库多人如猛兽般隐藏在丛林中等待猎物的形象,被用作独自保有这片领地的战略手段。

当时,一些省的“领主”已经将分配给他们的黄金和钻石储备消耗殆尽,于是他们前往里约热内卢,请求若昂六世打开多西河岸森林的入口——他们已经得知那里有黄金和宝石。这些殖民者坚持不懈,并承诺他们将用多西河的财富填满国王的国库——此时的国库已空空如也。最终,他们成功地说服了若昂六世,顺利地进入了森林。但是,出于对博托库多人的恐惧,他们进入时手里还持有一份战争授权书:一封由国王写的信,内容是针对多西河范围内的博托库多人发动灭族战争。【8;或见下图】此后,一家大型矿企业开始在多西河的支流上建立军营。从伊塔比拉开始,下游的一切区域都成了军营场地。每个军营至少要有一个军事警卫,于是他们从巴伊亚、里约热内卢、圣保罗和戈亚斯招募士兵,还征收了印第安人加入部队。他们甚至把克雷纳克族的近亲也招来当兵。【9】

为什么若昂六世会答应殖民者的要求,对一个他并不知晓的民族发动战争呢?其本质就是,一个已经定居在这些热带地区且破产的欧洲王室授权对原住民发动了一场灭绝战争。由于殖民者承诺向国王进贡黄金和宝石,皇家信函授权他们对博托库多人发动战争这样的行为便建立了一种腐败关系:王室被殖民者腐蚀了。而且,在这种腐败关系中,他们一起发动了一场消灭原住民的战争,还编造了一个谎言,说他们正在建立一个国家。而人们居然对此深信不疑。

07. “印第安人的诡计?”

在制宪会议召开之前【10】,保障原住民权利的机制尚未制定。当时,我们希望向腐败的独裁政府和机构表明,他们对我们的看法是完全错误的——我们不是后防,而是先锋。我们告诉他们:“你们完全错了,你们的可持续发展计划就是个谎言。”如果我们没有这样做,那么制宪会议就会宣布印第安人已经死亡,故事到此结束。那个时候的歧视现象比如今严重得多:当时,他们想宣布我们已经灭绝;而现在,他们只是想杀死我们!例如,当时有一句很难听的话是这样的:当你要出去野餐时,如果下雨了,那就是“印第安人的诡计”(Indian Plans)在作祟;当你在旅行时,如果车坏在了路上,那就是“印第安人的诡计”在作祟,等等。所以,语言可以作为成见的载体,从中分泌毒液,难道不是吗?

如今,一个具有同样负面作用的蠢蛋掌权了,他做了什么呢?他嘲笑人类学和考古学研究,说“印第安人的石化粪便”妨碍了国家的发展【11】。如今,愚蠢且疯狂的话题占据了整个国家机关,利用体制在摧毁生命。这样的世界,叫我们如何能认同呢?

然而,如果从诗学角度来看这个问题,我们就会明白,印第安人定将胜利。因为,如果这个国家机关自殖民时期以来就从未平静下来,反而一直在不停地咆哮、撕咬,那么它就会成为一个幽灵。这表明,巴西政府尚未解决自身的问题,所以我们将在这场道德战争上取得胜利。它只是还没有投降而已,它焦躁不安,狂吐口水,不停踢腿,但胜利终将属于我们。若想否定这一事实,就是在白费力气。因为当一个国家元首对印第安人的石化粪便进行恶趣味的调侃时,那表明这个元首还没有长大,他仍处于肛门期,还在吃屎呢。

08. 我们是卑鄙的!

我当时在与委内瑞拉交界的罗赖马(Roraima),与我同行的还有我的亚诺马米族的亲属,以及来自太阳山狐狸谷(Raposa Serra do Sol)【12】的马库西族人。回程旅途中,我坐在飞机上靠窗的位置,邻座的男人手里拿着一个小公文包,里面装满了文件。

他的出现立马使空气中充满了一种匮乏感——来自委内瑞拉难民的空虚、绝望和痛苦。在他表示希望乘务员能够为他提供水或是其他什么却难以启齿时,我察觉到了他的窘迫。他已经好几天没有洗澡了,转过头来用西班牙语对我说:“我是委内瑞拉人,我叫热苏斯·埃雷罗(Jesús Herrero)。我很饿。”我告诉他,再过一会儿乘务员就会来提供点心了。他焦急地盯着过道。

热苏斯是一名地形学家和技术员,专攻水文学,然而在过去八年的时间里,他在委内瑞拉找不到任何工作。他曾在莫斯科学习,因为当时他参加了委内瑞拉国立大学和俄罗斯的一个技术研究所之间的国际合作项目。当乘务员推着小吃车走来,发现食品要收费时,热苏斯变得十分沮丧。“我没有现金。我已经在帕卡赖马(Pacaraima)呆了七天了”。这个城市位于巴西的边境,难民们需要在这里登记,才能有机会进入巴西。他在那里呆了七天,睡在一个人满为患的收容所里,直到获得许可,他才可以坐上前往圣卡塔琳娜的飞机。机票是经人送来的,将来在他找到工作之后需要偿还买机票的钱。

热苏斯坐在我旁边,神思恍惚。“我不能让他就这样被压垮,”我心想,于是我尝试和他聊天,用一些轻松愉快的话题打开了话匣子,这样可以让他感到被接纳,因为我知道难民的大部分痛苦来自于他们到巴西后受到的虐待。有一次全国性的募捐活动,通过活动筹集到的捐款被放在帕卡赖马的一个棚子里。然而,巴西边境附近的人却烧了这个棚子。我们放火烧了为受难者储存捐款的仓库,最终,还放火烧了人。【13】我们并不像塞尔吉奥·布阿尔克·德·奥兰达所说的那样“热心”,我们是卑鄙的!

09. 我们靠近,来学习

我从不相信城市可以持续发展。城市从古代堡垒的灵感中诞生,这些堡垒的作用是保护人类免受恶劣天气、野生动物和战争的影响,因此堡垒的构建是密封的,不具备流动性。在和平年代,堡垒的流动性增强了,但把一个限固了数百万人的地方形容为“可持续的”,着实是诗意的夸张。有些城市就是真正的陷阱:如果那里的能源停止供应,人们不是死在医院里,就是被困在电梯里,甚至是死在大街上。白人想在城市里过受避护的生活,却对他们身在世界末日毫无察觉。他们的生活一直以来都是如此,我也怀疑他们能否以其他的方式生活。但是,并不是没有学习其他生活方式的可能。

我的朋友努里特·本苏桑(Nurit Bensusan)给我寄了一封美丽的信,内容是关于其他生活的可能性。她是一位生物学家,从事生物多样性领域的公共政策工作。她也是犹太人,是古希伯来人的后裔,她所处的文化还历经了巴勒斯坦、土耳其和许多其他地方。她一路游历,后来又去了西欧,然后来到巴西从事人类学工作,与森林和原住民打交道。此时的她仿佛来到了另一个星球。渐渐地,她与这个星球越来越近。如今,她把自己视为一个前人类(ex-human)。努里特想象了一个场景,她移动的距离与这个他者移动的距离相同——这个来自城市之外,来自森林的他者。就像印第安人。她向这些人走去,这些人也向她走来,直到他们彼此间的距离越来越短。最后他们在那里停下来,观察彼此。以上就是她的信的内容,关于另一个可能的互动地带。

10. 森林之子

亚马孙雨林是一座纪念碑,一座历经数千年打造的纪念碑。这里的生态在运动中创造了形态、体积——使亚马孙的美均匀地分布在这片土地上。亚马孙雨林、大西洋沿岸森林、马尔山脉,还有塔克鲁克拉克【14】都是纪念碑,它们能够为我们打开一扇窗,看到另外的世界。森林就是最好的世界之窗。然而,尽管人们看到了森林的物质性——它的身体可以被砍伐,像木材一样被连根拔起,人们却没有看到森林。在巴西这片土地上,不乏被联合国教科文组织列入人类文化遗产的城市,而我们却在践踏大西洋沿岸森林和亚马孙雨林,仿佛这是一场幻象的游戏。

我们生活的这片土地,是一片仍然可以从森林中孕育出人类的土地,这简直是不可思议。有些人认为这拖累了全球化的进程:“我们早就应该让每个人都向文明迈进”。但其实,这不是拖累,而是一种神奇的可能性!试想在我们与邻国——例如玻利维亚、秘鲁或委内瑞拉——的某个边界上,突然出现了一群没有任何身份记录的人,他们说着奇怪的语言,行为举止肆无忌惮,在森林中大喊大叫,跳来跳去……此刻的我们会多么喜出望外啊!距离上一次遇到这种惊喜,已经过了六年。

11. 祖先的记忆

我的祖先与自然一直处于深层的生态关系中。

在他们喜爱的春天里,博托库多人沿着多西河岸出发,来到陡峭的埃斯皮尼亚苏的山坡上,为年轻一代,9至12岁的男孩举行成人礼,帮这些男孩戴上唇环和耳环。成人礼的高峰期是9月22日,那时候天高云阔,大地回春,山花烂漫,美不胜收。博托库多人从皮达德山上大大小小的山坡赶来,来到埃斯皮尼亚苏,深入体验这个仪式。在这一片地区的岩石上,刻有很多关于成人礼的铭文。你有没有注意到,康塞桑-杜马图登特鲁(Conceição do Mato Dentro)山坡上的塔布莱罗(Tabuleiro)瀑布是多么美妙绝伦?塔布莱罗山坡简直是一个巨型图书馆!我曾在那儿驻足,欣赏日落,一直到天黑,那些刻在山坡上的故事令我流连忘返。考古学研究已经证实,这些山坡是几千年前我们的祖先留下来的历史,他们在山坡和掩体上写字,与此同时,其他文明中也有他们的足迹。

我们的历史与世界的历史交织在一起。然而,这个国家却抛弃了这段历史。来到这里的人用镐头敲打巨石,拉起标牌,把鸟类、鱼类的化石和岩画挂在家里的墙上,就好像这些东西只是在海滩上买的纪念品一样。他们每从那些岩石上抠下来一块碎片,就好比在图书馆里撕下了一页书,甚至是偷走了一本书。这些行为是对我们祖先记忆的公然漠视。这种漠视是如此之大,以至于把我们想与土地和解的可能性一口否决,就好比土地和人之间发生了分裂,完全脱离了彼此。

12. 漂浮在太空、伊维马朗因和虫洞中的森林

在亚诺马米人的宇宙观里,人类正处于第三个版本的世界中。第一个世界灭亡于人类传统中的一个内部禁忌被打破。在那个原始世界中,天空坠落,大地因此分裂。虽然天空看起来很轻,但是实际上非常重,它的坠落完全可以使地球分裂。从那时起,萨满们就开始致力于为天空打造支撑物。在这个宇宙工程中,他们就好比建筑师。

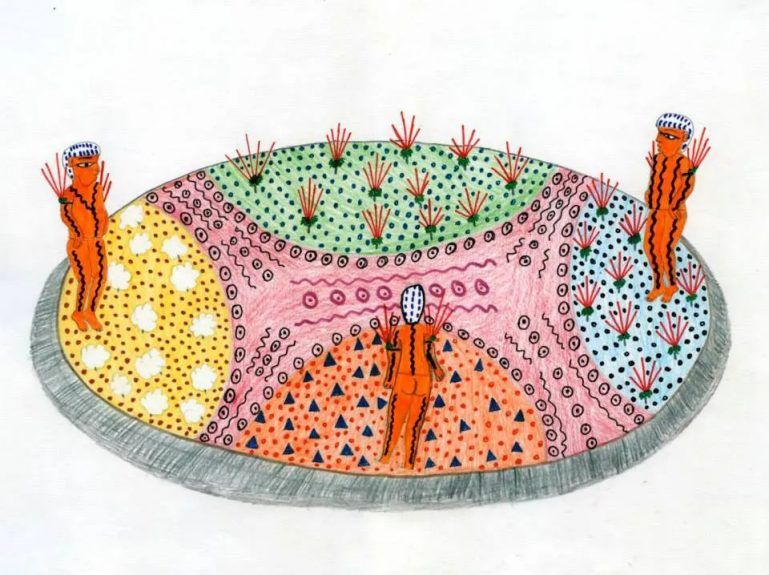

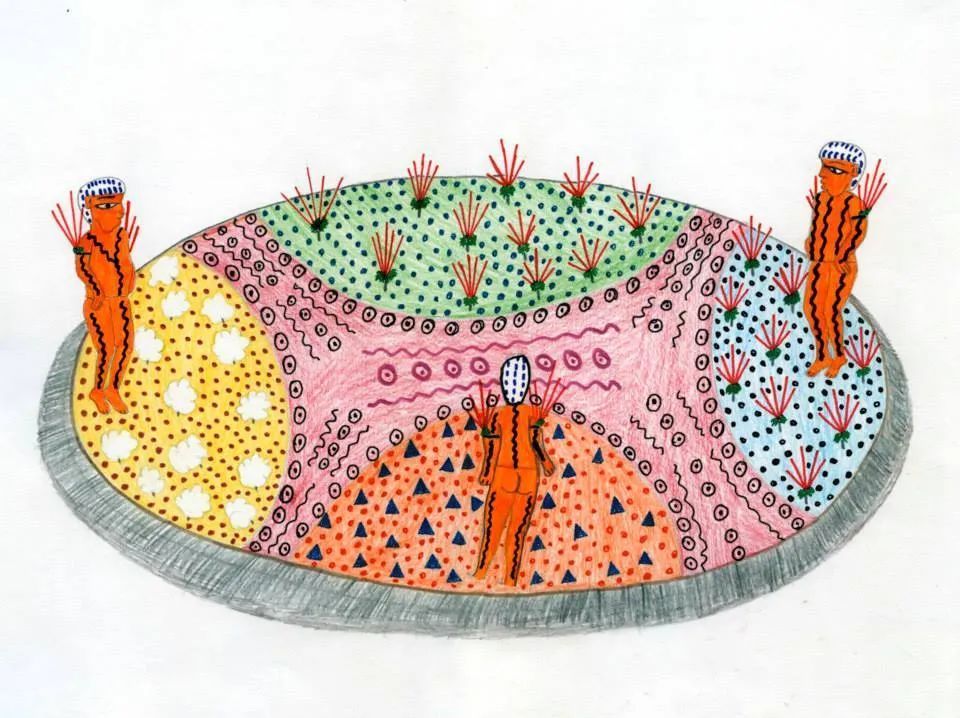

克劳迪娅·安杜雅尔(Cláudia Andujar)递给若泽卡·亚诺马米(Joseca Yanomami)一些铅笔和彩笔,在克劳迪娅的鼓励下,若泽卡画下了这些天空的支架,使这个宇宙工程逐渐具象化。当你细细端详这幅画时,你便会忍不住赞叹这位当代最伟大的艺术家之一:这个从未拿起过笔的亚诺马米人怎么会画出这样的画呢?当克劳迪娅看到这些画时,她心满意足,因为她发现亚诺马米人可以用自己的语言与她的摄影对话。克劳迪娅一直在拍摄亚诺马米人,发现对亚诺马米人而言,摄影的语言是毫无意义的。

在这之后,她开始与亚诺马米人对话,探讨他们对世界的看法——事物表象的彻底变形。例如一棵树或一块木头:若泽卡画了一个类似于蜘蛛网的悬浮的东西,从里面生出发光的事物和触角。若泽卡告诉你说,其实这就是森林。“但是根在哪里?地面在哪里?”没有根,也没有地面,森林就在太空中。在亚诺马米人的想象中,森林是漂浮在太空中的。因为对他们来说,森林是一个有机体,它不属于地球的产物,更不是任何事件的产物。森林就是它本身。如果森林在我们所知的地球上消亡了,它仍将存在于另一个地方。在某种程度上,对亚诺马米人而言,存在于这个世界上的一切也同样存在于另一个地方。

瓜拉尼人也这么认为。在瓜拉尼人的世界观里,我们所在的星球是一面镜子,是一个不完美的世界。生命就好比一场旅行,朝着一个叫做伊维马朗因(Yvy marã e’ỹ)的地方前进,耶稣会士将其翻译为“无恶之地”。在瓜拉尼人的世界观中,“无恶之地”这片应许之地不同于基督教里的概念,因为瓜拉尼人从不认为世界可以被应许给某人。伊维马郎因是一个“此后”之地,它起源于另一个地方。伊维马郎因其实是那个地方的映像,是它的镜子,也是它的后续。瓜拉尼萨满(pajés)认为,人类生活在一个不完美的世界里,正因为如此,人性也是不完美的。生活是穿越这个不完美地球的仪式,而驱动我们前进的是彼地的诗学,它是此地的镜像。这条道路是nhandere:从不完美之地出发,寻求接近完美之地的旅程。随着路程的展开,必将发生一系列的事情,使这里的映像消失,另一个映像诞生。

如果你问瓜拉尼人:“你要去的这个地方真的存在吗?”

他们会回答你:“不存在。”

“那你所在的这个地方呢?”

他们会回答:“它是不完美的。”

“好吧,但你要逃离一个不完美的地方,去追寻一个不存在的地方吗?”

他们会说:“是的,因为只有当我们所在的这个地方消失了,它才会存在。”

我觉得这想法太奇妙了!更重要是,我觉得这样思考的方式很棒。

在亚诺马米人的宇宙观中,xapiri是辅助萨满的神灵。他们可能是蜂鸟、貘、美洲虎、猴子、花、植物或藤本植物。这些生命都具有人的精神,可以与萨满互动。这些生命互相交流,结成联盟,他们创造了世界,还跨越了世界。而且当他们运动时,周围的一切也会随之而动。

一位萨满曾经跟我讲了这样一个故事:

亚诺马米人的造物主奥马马(Omama)有一个侄子,是太阳的女婿。

听到此处时,我想:“所以亚诺马米人与太阳有亲属关系?竟然有人能与太阳家族的人结婚?我要保持冷静,继续听他所说的这个太阳是否就是我们头顶的这颗星球,是否就是真正的太阳。”

等我平静下来之后,我去追问这个话题,直到他确认是同一个太阳。

我觉得这个故事太精彩了,因为从这个故事中可以得知,对亚诺马米人来说,有一些生命可以与其他实体、其他存在,甚至是宇宙交流。

一位萨满离开了这个星系,前往另一个与我们毫不相干的星系。他试图回来,却无法实现:他掉进了虫洞里。他不停地发出信息,向其他萨满和他的pajé朋友求助。他说他迷路了,找不到家的坐标。

尽管把他带回来是一项艰巨的任务,萨满们却成功地做到了。不过,他带着缺陷而归。他的余生都只能坐在院子里、坐在独木舟上。人们把他带到阳光下,再把他从阳光下带回来,循环往复。人们开始交谈,而他就坐在中间,沉默不语,在地上摆弄着小木棍。

这样的急转相当危险,不是吗?

特别板块

本系列致敬一位始终站在人民立场、对万物侠骨柔肠、与巴西结下深厚缘分的诗人胡续冬。2021年10月30日是他踏入Yvy marã e’ỹ(无恶之地)后,留给我们的第一个生忌。

葡萄牙人的错误

葡萄牙人

在一场暴雨中到来

给印第安人穿上了衣服

真可惜啊!

那要是个阳光灿烂的上午

印第安人会给葡萄牙人

脱下衣服。

——周星月 译

犰狳

猛地看见电脑上的日期,想起

一年前的今天,在南美的海滩巴拉奇。

那是一个被十七世纪的金子淘出来的小镇,

坐拥吞天海景和葡萄牙的凋敝。

入夜,我们携一身憨猛的云和岛屿

回到岸上,见街就逛,见古就唏嘘。

有花花红灯闪出一个诡秘的去处,往来者

皆是气质男和肉意阑珊的随便女。

我们骤然欢喜,误以为来到了

本地的风化区,进去之后才发现

此处乃是文艺天地,方圆百里的知识分子

携带成群的知识粉子,在此郑重地追忆

巴西东南沿海印第安人的血泪履历。

墙上是被装裱成艺术品的印第安人,

台前有被演说成学术绕口令的印第安人,

大厅里陌生的干柴和烈火以印第安人的名义

迅速地组合在一起。我们在那里

没有看见一个活着的印第安人,直到

走出门去,在几十米之外的街角

与几个卖手工艺品的印第安人在黑暗中相遇。

他们露宿在街头,出售做工笨拙的

木雕、草编和饰羽。他们不叫卖,

像茧皮一样硬生生地长在黑夜的喉咙里,就连

不得以说出的几个关于价格的葡萄牙语数词,

也像龟裂的茧皮一样,生疼、粗砺。

他们眼神里的警惕连成一道五百年前的防线,

从防线那一边,我们小心翼翼地买来

一只木雕的犰狳。嗯,犰狳。

性格温顺的贫齿目动物,浑身披甲,

像他们的祖先,在丛林里逐安全感而居。

嗯,巴拉奇。我刚刚被精英们沉痛地普及:

此地的印第安人原本盛大而有序,说灵巧的

图比-瓜拉尼语,后来被捕杀无遗。

精英们不愿提及那些黑夜的喉结上

一小片茧皮一样喑哑的,不可见的后裔。

——胡续冬,《去他的巴西》作者

此诗作于2005年8月18日

译校致谢

译者

左权,住在星星上的橙子。

特约编校

周星月,到处松土的小蚯蚓。

注释:

1.Davi Kopenawa, with Bruce Albert, The Falling Sky: Words of a Yanomami Shaman (Harvard UP, 2013).

2.出自Eduardo Viveiros de Castro, The Inconstancy of the Indian Soul: The Encounter of Catholics and Cannibals in 16th-Century Brazil (U of Chicago P, 2011).

3. 引自Pedro Neves Marqus, “Introduction: The Forest and the School,” in The Forest and the School: Where to Sit at the Dinner Table? Ed. Pedro Neves Marques (Archive Books and Academy of Arts of the World, 2014–15), 27.

4. “这指对这个大洲上许多族人而言很常见的一个概念,‘宇宙中所住着的各种各样的人,无论是人类还是非人类,都在以不同的视角理解现实’”。Eduardo Viveiros de Castro, The Relative Native (U of Chicago P, 2015), 229–30.

5. 后被称为西雅图酋长的茨雅拉昆(Ts’ial-la-kum)对美国总统富兰克林·皮尔斯于1854年提出收购苏夸米什(Suquamish)和杜瓦米什(Duwamish)印第安土地(现为美国西北部华盛顿州)的回复。这份著名文献的首版,茨雅拉昆的朋友亨利·史密斯(Henry Smith)博士对他宣言的抄录本,于1877年发表于《西雅图星期日星报》上。

6.马里亚纳和布鲁马迪纽大坝分别于 2015 年和 2019 年倒塌。两座大坝均由铁矿石废料这一无用的采矿副产品建成,归巴西矿业行业最大的公司之一VALE所有。这两起事故共造成三百多人死亡,并遗留下将持续几代人的环境破坏痕迹。这里,阿依尔顿比喻性地指淘金者和矿工,说开采土地以获取有价值的矿产一直与美洲印第安人的生活方式和他们对一直居住的土地的权利相冲突,特别是与在多西河流域的克雷纳克人的生活方式相冲突。马里亚纳大坝的倒塌对克雷纳克人的文化和近期历史尤其重要,因为这深深地影响了曾为他们提供谋生手段的整个多西河谷。克雷纳克人称多西河为他们的祖父——而今的河流是一位垂死的祖父。

7. Botocudos是葡萄牙殖民者给属于马可罗热(Macro-Jê )语库(非图皮)的不同原住民族群的统称。这些族群有着多样的语言支派和地理区域,大多数戴着唇盘(botoque)、打了唇洞和耳洞。这里,阿依尔顿指的是居住在多西河谷地区的原住民,位于现今的米纳斯吉拉斯州和圣埃斯皮里图州。他们被认为是克雷纳克人的祖先。

8.“你们必须考虑开始对这些食人的印第安人发动进攻性战争,你们将在每年旱季继续战争,且它不会结束,除非你愿意去占领他们的家园并用我皇室先进的武器去说服他们。他们会被武器震慑,然后要求和平,服从法律的甜蜜枷锁并承诺生活在社会中,可能会成为有用的仆奴,就像在我广阔的巴西各州,许多族群的印第安人都成为村民,享受社会国家必然会带来的福祉……愿所有在攻击中携带武器的博托库多印第安人都被视为战俘;愿他们被移交给各自的指挥官服务十年。只要他们还仍旧凶猛,军官们可以在此期间使用他们为自己服务,稳稳地控制他们,即使是用铁链,直到他们证明自己已经摒弃了他们的食人和暴行……你们要通过战争和外交事务国务卿告诉我发生的一切和与这一使命相关的一切,以成功地削减博托库多印第安人的文明,以及,如果可以的话,我力荐给你们的其他印第安种族的文明。” 摘自 1808年5月13日“授权对博托库多印第安人发动战争”的皇家信函。

9. 一个半世纪后,巴西再次利用原住民来组成军事镇压机构。1969年9月25日,在巴西军民独裁统治期间,原住民农村卫队(Indigenous Rural Guard; GRIN)根据政府法规231/69创建。卫队由不同原住民族的青年人组成,直接招募自他们的村庄,“任务是对印第安保留地进行公开的监管工作。”

10. 1988 年的全国制宪会议。会议由共和国众议员和参议员组成,并于前一年 2 月进入国民议会,旨在1964–85年军民独裁时期结束后为巴西制定新的民主宪法。

11. 巴西总统博索纳罗在提及 FUNAI(全国印第安基金会,一个政府机构)的环境报告时所言。FUNAI的报告是某些建筑项目必须获得的许可。博索纳罗的话是在2019年8月12日,在南里奥格兰德州佩洛塔斯的BR-116高速公路第二条车道开通仪式上所说。

12. 一片原住民土地,位于罗赖马州东北部与委内瑞拉和圭亚那接壤的地区,由因加里科(Ingaricó)、马库西(Macuxi)、帕塔莫纳(Patamona)、陶勒潘格(Taurepangue)和乌阿皮夏纳(Uapixana)族永久保有。

13. 1997年4月20日凌晨,巴西利亚上层阶级的五名青年纵火烧死了帕塔朔(Pataxó-hã-hã-hãe)族人领袖加尔迪诺·热苏斯·多斯桑托斯(Galdino Jesus dos Santos)。加尔迪诺前一天来到巴西利亚商议帕塔朔人居住的巴伊亚州南部的原住民领土的界定问题。他被以入住太晚的理由禁止进入公寓,当时睡在公路边的公车庇护所里。

14. Takrukkrak,在波伦(Borún)语里意为“高岩石”,是多西河右岸的一座山,现今的康塞列罗·佩纳(Conselheiro Pena)城,从前曾为克雷纳克人的领地。

最新文章(持续更新)

162. 结绳故事绘(2)

163. 在灭绝时期照护隼

164. 世界精神健康日,让我们来谈谈care

165. 饮食之道:与安娜玛丽·摩尔对谈(A Conversation with Annemarie Mol)

166. 「实行一切与现实截然相反的」:欧洲哲学中的野蛮人形象(上)

167. 2019年全球抗争运动:小结

168. 保罗·弗雷勒与世界的阅读:百年与今天

169. 「实行一切与现实截然相反的」:欧洲哲学中的野蛮人形象(下)

170. 沙漠之网:内盖夫-阿拉伯贝都因人中的残障、性别与聋人情谊

171. 我们的世界彼此交战 | 原住民视角系列&世界人类学