175 | “非艺术”之艺术——与徐坦的人类学对话(上)

当艺术家在做人类学时,ta在做些什么?对于这一问题,艺术家有可能会否认这种类比,社科学者也许会一笑了之。但当田野成为基本的艺术语汇,调研成为越来越常见的艺术方法,社会问题和社会空间成为艺术生成和生产的场域,而艺术也成为人类学逃向别处或自身的罗盘时(见结绳志此前文章“为社会而艺术?社会介入式艺术与人类学的一次圆桌式偶遇”),这一问题也就有了厘清和展开的必要。

本文为两位人类学家冯莎和张志培对当代艺术家徐坦的作品和工作方法的细读,原文成于2020年10月,原为《语词、意识与艺术:徐坦“关键词”视觉语言实验项目档案 选编与研究》所写。文中,两位老师就田野调研、感知、语言、反思、艺术本体、跨学科性等问题展开了对艺术和人类学都充满启发的讨论。原文标题为《“非艺术”之艺术》,也同样可以冠以“非人类学”之人类学这样跳跃边界的形容,不仅是因为徐坦的作品早已开始关注植物、动物等非人主体——这只有在人类学才是新风潮,而是一次对话的邀请——正如“关键词”这一方法所述。

作者 / 冯莎(厦门大学人类学与民族学系助理教授)、张志培(厦门大学人类学与民族学系助理教授)

在社会科学研究语境中,徐坦的“关键词”项目可能最直接地让人联想起另一个“关键词”,即雷蒙•威廉斯(Williams 1983 [1976])的《关键词:文化与社会的词汇》。该书试图说明重要的社会与历史过程在“语言”里面发生,但并非简单地反应社会与历史进程(Williams 1983 [1976: 22],作者原著强调),而是从使用关键词汇的变迁中以窥见社会价值与思想概念。徐坦的“关键词”有着类似的雄心:

“我想用这样一种‘类人类学’的方式,了解当代中国人具体在想什么,真正属于中国的词汇是什么。用人们正在运用的语言,来看待今天中国真正在发生的事情。首先(我)要选择出最基本的、或者说最普通的关键词……。”

(转引自木木2013:170)

简言之,通过这个项目,徐坦尝试了解当代中国的个人意识活动乃至集体的“社会意识“。这一概念与威廉斯(Williams 1977)提出的“情感结构”(structures of feeling)颇为相通,聚焦于特定情境下思想的形成和反身的可能。反身性在新自由主义成为普遍逻辑的今天显得更为迫切,几乎成为无论做社会科学研究、艺术实践、还是栖居于日常生活的生存要件。事实上,纵使以同样的字眼与兴趣,徐坦的“关键词”从2005年起到现在,朝着与威廉斯的《关键词》很不一样的方向进行。在这里,我们无意比较两者的差异,但强调徐坦探索的“关键词”超出了纯粹语言与文化研究的范畴——毕竟,徐坦本身是一位艺术家。

“关键词”项目衍生出的众多实践构成了一个应对具体环境的能动系统,包括“搜索关键词”(2005-2008)、“关键词学校”(2008-2011)、“关键词实验室”(2011-)的系列主题研究(如“关键词实验室——社会植物学”),其中的实践切面作为艺术作品也曾经在中国广州(2008)、青岛(2009)、北京与上海(2011)、深圳与香港(2018)、瑞典斯德哥尔摩(2008)、美国三藩市(2009)与纽约(2007-2008)、英国伦敦(2009)、荷兰锡塔德(2011)、意大利威尼斯(2009)、德国柏林(2019)等展出。其中的“关键词学校“是一个在公共(艺术)空间中设置的“互动多媒体装置”,这一装置有别于惯常的物的形态,而是基于人的活动组织起来,由艺术家与参与者(对谈人、观众等)进行交流与对话,从参与者自由挑选并阐释的关键词中窥见“社会意识”。之所以称之为学校,是每个人在其中都可能经由交流更新自己的既有认识,成为学员。也因此,这个“学校”远非作为国家机器一部分的学校(Althusser 1971),以灌输教化式的知识为目的,而是提供一个(真正的)“公共空间”——实践参与和话语的公共性,而不只是物理形态上的空白(空白同样意味着边界与被占领)。对人类学家而言,“关键词学校”更像一个“田野空间”:研究者(艺术家)与报道人(参与者)共处的“交融”场域。在传统的人类学研究中,尤其是定点的田野工作,不论远近,人类学家都是去到别人的生活空间,即being there。但在这样的“田野空间”中,“报道人”可以更主动地进入人类学家(艺术家)的空间,从而更具平等性;而being there与back here(人类学家回到自己的空间)的交迭发生也得到具身化的实践,突破了制度化时空界限的想象。正如“关键词”项目没有预先设定指定的路线和目标,寻找“关键词”/田野,倒不如说是一种“相遇”,这种人与人不期然的聚散离别,构成了整个项目美感的一部分。

“社会调查”/另类田野

至少在1990年代末期,中国的艺术家已经开始思考艺术与地点/空间的关系,尽管在西方艺术史“从外向里”(巫鸿 2016: 147)的惯习视角中,相关实践仍然 “在一个‘非空间’中……没有能够在一个国际的框架里展现出中国当代艺术的现实‘位置’。”(Francesca Dal Lago 1999;转引自巫鸿 2016: 147)的展览实践:由黄专策划的“首届当代艺术学术邀请展96-97”(中国美术馆、首都师范大学美术馆,原定于1996年12月31至1997年1月3日,1996年12月30日被取消)和由宋冬发起的“野生 1997年惊蛰 始”(北京、上海、成都、广州、洛阳、阳江、海口,1997年3月5日至1998年3月5日),从自身的地方经验出发,探讨人类活动与土地占有的关系问题(《问题》或《二十立方土》)。自2000年之后,他开始通过实地调查做研究型艺术,在我们看来,是自然地使用了“田野”(field work)的工作方式。如今,“在地”的理念和实践成为中国当代艺术的“新直觉”,徐坦可谓先行者。而他之所以采用这种工作方式,内在地与他的问题意识与关怀相关:如何捕捉人民大众在日常生活中的“社会意识”,田野工作是他进入生活世界的进路。他用访谈、语用分析等方法讨论珠三角疍民及农业种植问题,并以可感知的艺术手段和媒介将其呈现出来,在近期的作品(如《当妈妈迷失在树林,谁在和她说话?》,2018)中,“对话”与“当地人之口”更为明显,呈现出丰富的人类学意象,又比作为学术知识的人类学更具想象力。不过,他对使用这个“学科”词汇始终抱持谨慎的态度,并未这样概括他的工作。我们对此的理解是,一方面,徐坦认真对待研究工作,不吝于接受学科的“检验”,另一方面,避免使用某个概念何尝不是一种解放,跳出概念的字面限制或许反而有助于真正的实践与合作。相比于技术化的、论证式的研究方法,徐坦的实践更接近于我们心目中作为人类学家生命体验的田野工作。那么,我们就称之为“替代/另类田野”。

田野工作只是徐坦研究型艺术及艺术在地实践的一个工作环节,尽管这相当吸引人类学家的注意。特别是他的田野工作显现出为一种方法论上的自觉,既与人类学有可沟通之处,又并不相同,带来了鲜明的刺激。在我们看来,田野工作在徐坦的实践中至少体现为三种不同的层次:一是通过实地的调查研究工作了解地方与社会生活,类似于人类学家或社会学家的工作,但更重要的是调查之后艺术家要做的工作;二是作为艺术实践本身,在特定的社会现场进行关于艺术的知识生产,并以艺术家的(知识)行动与当地发生关系,体现了在地的过程性;三是作为一种生存状态或生活形态(工作作为生活的一部分或全部),艺术家在某个田野环境中和/像当地人一起生活。在他的工作中,认知与感知不能二分,研究实践的现场也是美学发生的现场。事实上,徐坦认为,美学意识在任何学科工作中都存在,只是学科中人不承认罢了。这一点我们深以为然,人类学家的田野原本也应如此(虽然不以艺术为目的),但是在“科学”、“实证”的知识生产要求中丢弃了(现在正努力地把它找回来);学科中人未必不承认,而是因此丧失了美学意识的能力。与介入行动取向的在地实践不同,徐坦更感兴趣知识生产,将研究作为实践在地的方式,不是要提供一个关于社会问题的答案或者解决社会问题,而是经由艺术活动带出社会意识的现场,在理解社会的同时反思艺术问题。

谈及多年实地研究的心得,徐坦说到:“艺术家首先不要觉得比别人高,而是要抱着学习的态度进入田野,将田野中的人作为老师,这不仅是一种价值立场,更是一种做研究的需要,因为他们的智慧和经验往往是非常切身的,他们是真正活过的人。”这与人类学的当代田野伦理关怀不谋而合。人类学在1980年代的“写文化”反思中讨论了田野伦理及其与知识生产的关系并一直延续至今,很大程度上推动了人类学认识论的革新。英戈尔德(Ingold 2014)提出“民族志性”(ethnographicness)阐述当代本体论承诺的民族志田野工作,其中一层意思正是教育意义,即,在与作为研究伙伴的当地人一起工作时,学习他们对这个世界的感知对人类学家而言是一种教育,这是对科学主义田野关系的一种逆转,其中,人类学家作为地方性知识的诠释者,拥有解释文化的权威。他试图以超越国家系统的广义教育回应“写文化”之后,一种研究伦理的观念如何转化为伦理的实践,出发点是人类学知识生产的困境。徐坦的“关键词学校”也实践了他的研究心得,但面向公众,具有更为广泛的启发性。有趣的是,作为另一层观察者,我们借用徐坦的方法,此刻正意识到“教育”、“学校”这样的关键词是如此深入人心,艺术家与研究者都不例外。这种对共同处境的认识或许正是意义所在。

徐坦对于自己的“研究型艺术”经历过多番的“认同”转变。几乎每一次与我们见面,他都非常谦逊地提到,他做的研究不像社会科学那么“专业”,而且可能没有什么结论。在一次与胡昉的对谈中(Hu 2008: 29),徐坦说到,在形成关键词字典的过程中,对关键词的寻找与分类本身就是一种研究分析;但他的记录或调查不是基于科学研究或社会样本。在2013年的一次访问中,他则表示想用一种“类人类学(民族志研究或田野工作)的方式”寻找“关键词(木木2013: 170)。在我们的交谈中,他也提到一些人类学家的看法:“做田野是有门槛的”。他将自己的研究称为“社会调查”,因为“不确定人类学家是否将自己的工作视为田野调查,而社会调查的概念或许更宽泛,容易描述自己的研究”。不过,“社会调查”其实并不能使艺术家免遭质疑,同样会引起问题。它不像字面上这样中立,而是隐含了“官僚化调查知识”的使用痕迹:“社会调查”的目的经常不是出于人文精神去掌握“土著观点”,比如人类学家尝试的“像当地人一样思考”,而是更接近于国家管理机构对民情的摸底,这种调查方式很多时候基于内涵明确的“行动-反应”假设/设计,通过引导性问卷或有限作答来了解民情舆论,以有效实践更在地的治理术。而在田野调查热的今天,避免使用田野调查更不能摆脱“专业”掣肘,因为在热度之下,举凡进入到办公室之外的空间——“自然的实验室”收集材料,大概都被会称为田野调查,这或许是徐坦总被问到,他的工作与人类学或社会学有何不同的原因之一。田野调查、人类学,混合着实证主义的革命传统——一种唯物主义的实践,往往成为获得在地研究的“合法性”的程序或理论背书,实际上并未与艺术家的实践(特别是艺术的一面)产生交流。而像徐坦这样不满足于通过人类学家的结论认识地方,以自身的在场实践“另类田野”,反而会给田野工作方法带来新的内涵。

实际上,田野工作与民族志方法本身并非稳定的概念,伴随人类学对自身知识论的反省而不断流变。例如,最具公共面孔的现实主义民族志——“呈现真实/本真的当地人生活”,以马林诺夫斯基(Malinowski 1922)的科学田野工作与场面调度式(mise-en-scène)(Marcus1998)写作为蓝本,是人类学知识生产科学取向的结果;而后现代民族志的“人类学家在场”,将田野工作视为基于主体间性的地方性知识生产,并检视其中无可避免的权力关系,则是立足于对“部分真理”(Clifford 1986)与“多元声音”(Clifford 1983)的认识;在当代本体论转向的田野工作中,人类学家不光要理解当地知识,更要共享感知,进一步将主体间性拓展至包含一切“非人”(non-human)在内的生活世界。而在学科之外,田野工作与民族志被运用为跨学科的定性研究方法,在人文社会科学领域里发展出各自不同的取向,以应对各自学科的问题。即便不同的学者个体,由于知识背景或研究取向的差异,对田野工作与民族志的理解可能也大相径庭。论及如何才称得上是田野工作,关键的问题不在于一套标准化的操作程序,而在于人类学的总体知识,作为田野工作与民族志研究/实践的根基。这一问题在英戈尔德的讨论中被表述为“人类学不是民族志”(Ingold 2008)以及“民族志已经谈够了”(Ingold 2014),他并非意在取消民族志及田野工作对人类学的重要性,而是凸显研究方法背后的知识论问题。人类学知识不是现成的教条,而是需要不断被讨论,使之具备去概念化与再概念化的生产力,有时候还需要(田野的)想象力。

像是在当代人类学中,“田野”(field)这一概念也具有很大的争议性(Gupta & Ferguson 1997),尤其受到空间观变迁的影响,人类学家质问自己何处是田野。固定地点的田野工作方法不是不可能,但除了传统的“村落研究”之外,人类学家还能开拓更多元化的工作方式,诸如多点与不同尺度(scale)的民族志、对虚拟社群的田野工作、及各式各样的合作研究(如艺术家与人类学家),其中都牵涉相关认识论或本体论的讨论。我们越来越难以用一致的形式标准(如时间长短、工作场所等)界定何为田野工作(林开世 2016: 83)。人类学家在过去(如1970、80年代人类学的先锋作品,见马尔库斯、费彻尔1998年的评述)、现在乃至将来,都不畏惧以实验性的态度和媒介、或者吸收人类学土壤之外的养分突破现有的框架,去寻找更具创造性的田野工作方式,我们也乐于接受徐坦的“另类田野工作“。我们认为,对徐坦“田野工作”方式的讨论不必拘泥于形式上的田野工作,更加有意义的讨论在于,他的“另类田野工作“带出什么启示。

人类学家经常会被想象成拥有某种“套料”技术的专业人士,田野工作方法的训练也主要集中于访谈,好像只要掌握了提问的流程、说话的技巧、对方的心理——一套“话术”,就能够得到想要的信息、特别是不为人知秘密知识。其中,“专业性”被理解为结果导向的工具化评价。其实,人类学的访谈并不是多有技术含量,而可能是“会问”(问题意识问题)与“懂听”(知识背景问题),而访谈也仅仅是田野工作的一则剪影,并且经常“偏离”目的,时常没有答案。访谈并非人类学家独创,不同背景的人做访谈,得出的结论不仅来自对象,也透漏出访谈人的背景。相形之下,徐坦的访谈好像更无“目的”,不过就从容得多,因为他并不以获得信息为目的,而是使谈话双方进入到一个交流的状态,这反而使交流的内容更加丰富,此时交流并非只是说话而已,而是包含意识、感知、环境的总和;有时为了推进对话的深入,他可能会故意反问。令我们印象深刻的是,他总是能够精炼概括出说话人的意思,进而提出回应或进一步确认,这一点在访谈中很难做到,因为人们很容易在交谈中走神,这使得他的访谈充满了个人风格。除此之外,在艺术家看来,通过与某一社会或文化朝夕相处,人类学家与当地人彼此之间产生的亲密感是其田野工作中不可分割的一部分。这种亲密感的确发挥着不可替代的连接性,直接影响着田野工作的结果,但人类学家通常将之视为“田野故事”,或者有意地掩饰掉了。这一问题或许应当与当代情绪情感的民族志平行发展,而艺术实践的感知训练能够帮助人类学家。

当徐坦纠结于他的研究是否“专业”以及如何妥当地描述对他的研究时,我们感到,也许徐坦偶尔也不自觉地陷入到一种单一化的知识论立场中,这点对研究者而言更难克服——研究者总是在一套给定的语言装置、面对假设的言说对象生产知识。像是被认为更科学的量化研究(在当代更因被转喻为大数据而强化了这种因“全面”而科学的认识)被与定性研究的关系被对立起来,但两者的关系既非相互对立、又不总是互补长短,在根本上,两者有着不同的知识论立场,对怎样理解我们身处其中的世界(包括当中的人与非人)有不同的关怀。研究方法一方面可以是多元的,对方法的选择取决于所讨论的问题,另一方面可能发展出更多可能性。尤其重要一点的是,对方法的探索意义以及探索中孕育的反身性。

田野中的反身性不一定是那种哲学的深思或伦理道德的教训,但可能是一种茅塞顿开的宗教式领悟,就是一种猛然“wow”的惊叹(Meyer 2015)。在与徐坦在多次的交谈中,他常常向我们提及一个例子:他在宁夏银川周边的农村进行调查时,询问一位回民女性信仰伊斯兰的体验,她回答说,信仰很好,因为可以这样用一个勺子舀水来洗手。我们相信,这样的回答可能令大部分人百思不得其解(对于学者而言,可能将其解释日常生活的宗教实践);可是,这样的“小事情”却触发了徐坦的意识,即,宗教体验可能是非常细节化的,用一个勺子舀水有如此的含义。这种反身性领悟吸引着人类学家,也吸引着艺术家,无论他们进行何种类型的田野工作,或者如何称呼这样的工作方式。反身性提醒着人类学家,尽管多么强调沉浸于在地的生活实践,总会在有意无意间对在地进行着不同形式的区隔,如,“学者”(自我)研究“底层”(他者)人群,彼此仍然活在不同的社会资本空间;或者人类学家在田野的生活与当地人的生活可能没有太多交集,很多时候田野工作流于形式上的访问。反身性或许也能够帮助艺术家面对哈尔•福斯特(Foster 1995)对于先锋艺术家“不可能位置”的批评,突破“概念艺术”以概念为终点的界限,使艺术家注意到,与“他者”或合作方的关系需要成为讨论的焦点,而不是实践的“背景”;关注在地实践涉及的伦理问题(并不是被伦理限制,而是对其尺度进行讨论与实践)、以及艺术实践对当地人的意义;思考如何通过在地实践增进大众对多样性生活方式的认识,或者更具反身性地描述关于“他者”的生活世界,而不是将其视为无生命感的客体对象,从而作为共同生活的赤裸生命(bare life)(Agamben 1998)而联结。

感知与艺术本体

“另类田野”带出一个重要启发是艺术家对感知的调用与呈现。艺术家的田野不只关注“社会问题”,关注人对问题的反应或情绪、谈话的感觉,也关注声音、图像、气味、触感、温度、自然环境、甚至超自然的体验。更确切地说,这番启发并不只是浮现在田野工作中,而是蕴含在整个艺术实践中的。由于徐坦的实践总是处在与环境、事件、以及其他主体的互动中的,感知一方面表现为艺术家自身感知的敏锐度,另一方面体现为艺术家对合作者感知的回馈与激发。这自然与艺术家的美学训练有关,不过对像徐坦这样对制度性艺术的审美知识论问题充分自觉的艺术家而言,这种美学训练就不仅仅是以西方现代主义美学为基础/中心的美学系统,而更接近于雅克•马凯(Maquet 2016 [1983])所谓的“美学所在”(aesthetic locus),即一种凝结于涵盖艺术品在内(而不必然是艺术品)的物之上的感知体验。人类学虽然发现,作为特定范畴的美学或艺术并非在所有社会/文化中都存在,但并不否认任何社会文化都涉及审美/美感与感知的经验。而知识生产也可以是艺术和美学表达的内容,徐坦在他早期的实践中已经意识到了(如《关于广州三育14号的改建加建》,1994)。我们认为,当代艺术家完全无需回避自身所受的美学训练(尽管该训练可能是朝着反美学或超越美学的方向进行的),或者为了看上去更像“日常生活”以表明社会介入的态度从而完全放弃美学与感知,因为每个人都必然因经历而成为自己、透过经验去认识世界,艺术家也一样;艺术家身份完全是后赋的。特别是在社会介入的艺术实践中,美学与感知不仅不会成为面向社会的障碍——此中社会被想象为严肃、残酷且充满刚性规则的“丛林世界”,因而不允许无意义的、表象的、或反常的、模糊不清的感官体验存在,反而可能切中社会流动、共融(communitas)的界面,发挥艺术激发“感同身受”/具身化联结的能动性,像是如朗西埃(Rancière 2004,2010)所假设的,经由感性的重新分配与歧感共存推动社会变革。

“关键词”实践及其作品需要以能够唤起观众与艺术家感官交互的方式呈现出来,考验艺术家对媒介的使用。在多年参展经验中,徐坦尝试过多种方式,例如装置、录像、档案等,特别之处在于,他对感官交互的考虑也发生在实践过程中。令人印象深刻的是,2018年徐坦在第二届银川双年展(“从沙漠出发:边界上的生态学”,2018.6.10-9.19)的展位现场布置了他正在工作的场景,以玉米秸秆铺满展位地面,观众进入这个区域之后,立刻置身于作品发生的环境中。徐坦原计划在开展前的十二天考察周边农村的作物种植(作为“社会植物学”的一个特定场景),在此基础上完成作品,但开幕时考察仍在进行,于是他将展览时空置换为艺术发生的时空,让观众感知这个过程,也将参展作为实践的一部分。而在OCAT深圳馆的“关键词学校”研究现场本身即是艺术实践的现场,徐坦用钢架、木框与透明塑料布就搭建出不同的谈话空间/场景:一对一谈话的私密空间(封闭的小空间)、小组讨论的空间(稍大的封闭空间)、公开讨论的空间(半圆状的开放空间,被称为“回音壁”),使参与者既借由场景进入谈话状态,又因为白描式的极简场景而展开空间想象,颇有戏曲舞台美学的虚拟意境。尤其是透明的塑料布,除了在布展的操作性方面便捷便宜之外,更呈现出现代生活的特征:一种公共与私密的不稳定;人们彼此看得见,却心存隔阂;塑料材质的轻盈与反光使整个场景亦真亦幻,又显现出些许未来感,或许使人们在谈话间,不由自主地向着更自由的方向展望(很多人谈及内心观点和理想)。虽然在艺术批评家眼中,这些材料“散发着日常性和功能主义的品性”,由它们构筑的现场“最大程度抵御着那种取悦观看者的‘展览景观’倾向”(鲍栋,《LEAP》2011年四月号),但对我们来说,现场效果依然相当具有吸引力,能激发感知并耐人寻味,展现出“化腐朽为神奇”的魅力。当然我们赞同批评家的意见,这种魅力与当下流行的“拍照打卡”的展览景观非常不同。这也意味着观众的多样性,不同的人对同样的材料、景观可能有不一样的反应。这或许是徐坦在不同地方/环境下开展“关键词”实践的原因之一。

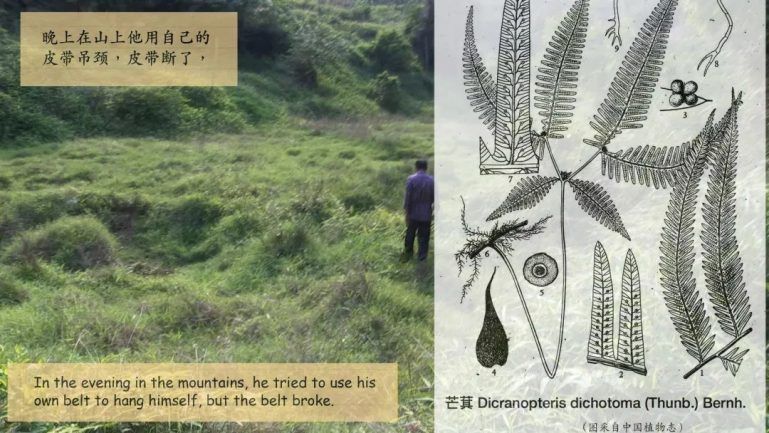

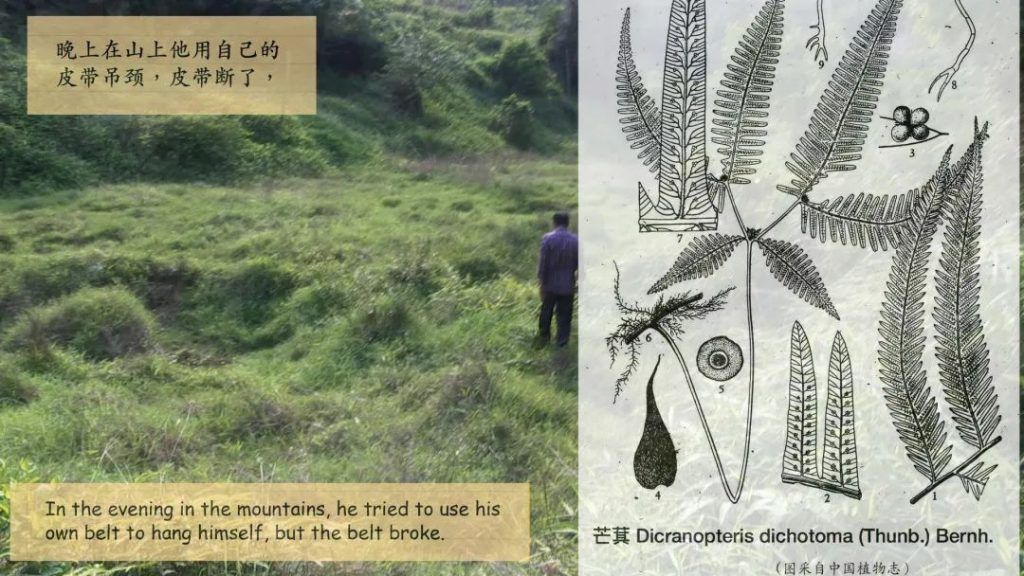

在关键词学校中,徐坦的报道人也作为艺术行为的参与者,他请他们以不同颜色赋予其所挑选的关键词(2007年的“关键词学校”也使用过声音),与他们交流及讨论选择那些关键词与对应的色彩的原因,最终形成他的“关键词色谱表”。这样一来,表现为言说形式的语义与基于感官经验的色彩就构成了组合关系,并因组合的可拆和性营造出多层次的关系可能,关键词学校就不是单一形式的“语词游戏”,而是具有多重实践性与感知性的参与活动。例如,有多位参与者向徐坦解释他们使用蓝色的考虑,有人说它代表“未来”,也有人说它代表“希望”;而未来和希望之间的联系与区别,既意味着人们对蓝色的感知具有共享或普遍性的层面,使蓝色指示出一定的分类意义,又传达为某种个人偏好,提醒我们注意到语言的含混性或非秩序性,及其在言说行动中超越概念的维度。语义符号不止于“代表”或“象征”什么,更重要的是,语言学习给予我们制造意义的能力(Cohen 1985: 14, 16)。换言之,参与者以什么颜色来代表某些关键词可能不是那么重要,重要的是,他们把具体的生活经验转化为感知经验的色彩,这一过程不仅表明了象征符号本身,也彰显出人们制造语义符号的能力、将其生活实际感知化的能力。

徐坦虽不回避自己的艺术家经验,但在工作中也经常忘记自己是艺术家——习焉不察,他的经验贯穿在持续性的工作当中。而作为身份意识的参照,我们(非艺术家/社会文化研究者)能够感到艺术家做研究的确不同。想必他也一样,能够清楚地看到社会科学的知识生产如何有别于艺术实践,某程度上,这是他做研究的问题意识之一。人类学曾经与(西方)美学或艺术学共享诸如“模仿之模仿“(柏拉图)、“理念的感性现象”(黑格尔)等艺术概念,也试图以“能够产生特定形式的工艺制作过程”(Boas 1955 [1927])、“仪式习俗”(Radcliffe-Brown 1922)、“压缩模型“(Lévi-Strauss 1962: 34)、“交流模式”(Bateson 2006 [1973])、“感知的物化”(Geertz 1983)等描述属于所有人类(而不仅仅是西方)的艺术经验/现象,但无论着眼于哪一方面(如审美的或社会的),使用什么范式(如符号学的或结构功能的),即便是干脆避开美学,以“方法论的庸俗主义”将艺术视为生产社会关系的中介——“魅惑”的技术(Gell 1992),也始终没有忽视感知作为普遍性的艺术基础或“属性”,以及艺术最集中处理的范畴。因此从自身的知识背景出发,我们也将感知识别为徐坦的实践中体现艺术性的部分。在当代艺术中,感知可能不是最具“标识性”的,其对制度的反身性或对自身的祛魅才是(也因此被指摘为“还原主义”),但当代艺术对感知的再拓展使其拥有了当代性。如前文所述,这番感知虽然来自感官,却并未停留在感官,而是具备开启另类想象的可能,因而与社会面向的主张并不矛盾。

在与我们的讨论中,徐坦曾谈到人类学关于艺术巫术起源的研究。某程度上,艺术家仍然像巫师一样,化身为有灵的中介,营建出一个感知交互的场,通过对身体与感知的激发,让人们开启想象、意识到未曾意识的世界,或者以敏锐的观察和体验,“预言”世界的变化。不过我们认为,“巫”与艺术的关系可能并非在于发生学意义上的追索,更似为结构上的同构关系或角色上的相近,而感知亦是“巫”的引子。在列维-斯特劳斯的系统中,艺术、巫术、神话都可以消化那些飘忽不定的意指和制度层面难以调和的矛盾,虽然各自的方式有所不同。艺术,以感知的维度,将对世界的体验做总体式的呈现。以德勒兹的说法,感觉是一切命题的可能性的地平线;或如瓜塔里所言,艺术是实践诸如混沌宇宙(chaosmos)这样概念的最强手段(转引自弗兰克2013: 107)。徐坦反思到,在强调研究可以作为艺术时,作为纠偏(他自身作为艺术家,从艺术出发),他过于强调研究而不够艺术,应该也考虑“让别人看了以后有更充分的体验”,或许将从感知入手。

感知不仅用于理解艺术,对整个社会科学研究的转向都有着重要的启发。作为社会科学反思现代性的成果之一,感知被作为重建本体经验,活化人与自然栖居式关系的重要路径。学界再度检视,社会现象不仅是可描述的、可类别化的经验,也是感觉/感官经验的(诸如听觉的、视觉的、触觉的、嗅觉的、味觉的)。这种认识修复了不同于涂尔干经典谱系以“社会事实”(social fact)为核心的另一条道路,该道路曾经在斯宾诺莎、休谟、弗格森等人的思想中现象,后来被理性主义的狂潮淹没。社会事实陈述着外在于个别事件与个体经验的规范/秩序——被作为“社会性”的体现,而我们的日常经验则更接近于不可化约的融合状态,实际上难以绝对分清哪些是理智,哪些是情感。探索人类生活的田野工作因此成为在特定情境中共享感知的经历(Laplantine 2015),参与观察伴随着参与感知。英戈尔德(2014)的民族志性也涉及感知的启发性,与当代人类学的本体论转向密切相关:田野工作与民族志背后的人类学理念,是更具思辨性地理解人们如何“感知”(perception)世界上不同本体的存在,故而,人类学家不是研究被客体化的他者(study of),而是与他们一起研究(study with)——学习他们对事物的看法,并且调动感知去聆听、欣赏、嗅闻、触摸这世间万物,达成感知共享(Ingold 2008),由此实践后现代民族志期待的复调性与诗意。归根结底,感知是关于活着的(being alive)切身体验。

思想并非存在于大脑中,而是处于大脑与身体的关系中,这个身体面向世界敞开。徐坦将像“关键词学校”这样的实践现场视为一种行为艺术,人们不光发生语言的交流,也经由语言牵动身体、意识、个体生命史的互动。对谈的现场后来被认为与阿布拉莫维奇的《艺术家在场》(MoMA,2010)异曲同工,参与者在彼时达成了某种自我的浮现。不过,我们想到了另一个作品,是Ernesto Neto搭建的Cupixawa帐篷(Pavilion of the Shamans, 2017第57界威尼斯双年展),模拟了亚马逊雨林原住民Huni Kuin的聚会场景。这个作品(以及这次双年展)被批评为观念先行,尤其Neto,再次被批评挪用原住民文化,因为展览现场并未让土著发声,而是他自己在说/”代言”。但这个聚会场景原本是涉及社会性、政治性、仪式性的综合场域,其意义其实在于作为共同体中的人的感知交互与知识的传递(而不仅仅是“喝了死藤水之后与自然通灵”),像一位原住民所说的,他们的知识/“教育”原本就是通过这样习得,并不是现代教育系统自上而下的科层模式,其中感知的共享是实现共同体知识分享的必要途径。这似乎更接近“关键词学校”的现场体验:参与者不光达成了自我浮现,而且意识到如我一般的他人存在,并经由“我”的交互,达成了联结。

讨论艺术实践中的感知,并非意味就将艺术等同于感性(或类似的直觉、情绪等),更不是视其为简化的社会反映,而是强调在表现为行动、知识的艺术实践中,感知依然能将它与其他艺术建立联系,以及感性与理性、认知与实践的伴生(assemble),从而提供一种具有延展性的感性思考(sensible/modal thinking)。对于人类学而言,由于当代艺术的社会转向与文化批评角色使人类学能够以多重维度进入艺术实践的场域,艺术将以其感官化、总体性的方式,使人类学研究超越概念式的想象和文本化的表达,未来或许像“一起工作”的田野一样,成为建立共享的机制。像感官民族志、数字/新媒体民族志等新兴研究都受惠于人类学与当代艺术的合作,通过艺术实践拓展对视觉、声音、气味等感知经验与存在方式的认识与表述。当人类学家不假思索地用“艺术”作为“技巧”的日常所指来描述自身的田野工作时,如田野的艺术、访谈的艺术,也应关注艺术作为创造力、想象力与能动性的内涵,这一点在艺术家的在地实践中展现的尤为清晰,值得我们学习。(待续)

参考文献:

鲍栋。年份不详。徐坦:在语言的田野上,在艺术的河流里。Artlinkart,http://www.artlinkart.com/cn/article/overview/2c3cuBrn/about_by2/X/d60ayA,2020年8月20日。

安塞姆•弗兰克(Anselm Franke);申舶良译。2013。《万物有灵》。北京:金城出版社。

麦克尔•赫兹菲尔德(Michael Herzfeld);刘珩, 石毅, 李昌银等译。2005。《什么是人类常识:社会和文化领域中的人类学理论实践》。北京:华夏出版社。

亚历山大•R.加洛韦(Alexander R. Galloway);王立秋译。2020。贝尔纳·斯蒂格勒,或我们的思想是有控制的。Pulsasir(微信公众号),2020年8月16日。

林开世。2016。什么是⸢人类学的田野工作⸥?知识情境与伦理立场的反身。《考古人类学刊》84:77–110。

木木。2013。徐坦:关键词中的艺术与社会。《东方艺术》1: 170–171。

乔治•E.马尔库斯(George E. Marcus)、米开尔•M. J. 费彻尔 (Michael M. J. Fischer);王铭铭、蓝达居译。1998。《作为文化批评的人类学:一个人文学科的实验时代》。北京:三联书店。

雅克•马凯(Jacques Maquet);呂捷译。2016 [1983]。《审美经验:一位人类学家眼中的视觉艺术》。北京:商务印书馆。

巫鸿。2016。《关于展览的展览:90年代的实验艺术展示》。北京:中国民族文化出版社有限公司。

向丽。2016。人类学批评与当代艺术人类学的问题阈。《思想战线》1: 26–34。

Agamben, Giorgio; translated by Daniel Heller-Roazen. 1998. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Stanford, Calif.: Stanford University Press.

Althusser, Louis; translated by Ben Brewster. 1971. Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes towards an Investigation). In Louis Althusser, Lenin and Philosophy and Other Essays. New York; London: Monthly Review Press, 127–186.

Appadurai, Arjun. 1996. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Bateson, Gregory. 2006 [1973]. Style, Grace, and Information in Primitive Art. In Howard Morphy and Morgan Perkins (eds.), The Anthropology of Art: A Reader. Malden, Mass.: Blackwell, 78–90.

Boas, Franz. 1955 [1927]. Primitive Art. New York: Dover.

Clifford, James. 1981. On Ethnographic Surrealism. Comparative Studies in Society and History 23(4): 539–564.

Clifford, James. 1983. On Ethnographic Authority. Representations 2: 118–146.

Clifford, James. 1986. Introduction: Partial Truths. In James Clifford and George E. Marcus (eds.), Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley: University of California Press, 1–26.

Cohen, Anthony P. 1985. The Symbolic Construction of Community. London: Routledge.

Cox, Rupert, Andrew Irving, and Christopher Wright, eds. Beyond Text? Critical Practices and Sensory Anthropology. Manchester: Manchester University Press.

Foster, Hal. 1996. The Return of the Real: The Avant-Garde at the End of the Century. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Foucault, Michel. 1994. The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences. New York: Vintage Books.

Geertz, Clifford. 1983. Art as a Cultural System. In Clifford Geertz, Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology. New York: Basic Books, 94–119.

Gell, Alfred. 1992. The Technology of Enchantment and the Enchantment of Technology. In Jeremy Coote and Anthony Shelton (eds.), Anthropology, Art and Aesthetics. Oxford: Clarendon Press, 40–63.

Graeber, David. 2005. Fragments of Anarchist Anthropology. Chicago: Prickly Paradigm Press.

Gupta, Akhil, and James Ferguson. 1997. Discipline and Practice: “The Field” as Site, Method, and Location in Anthropology. In Akhil Gupta and James Ferguson (eds.), Anthropological Locations: Boundaries and Grounds of a Field Science. Berkeley: University of California Press, 1–46.

Hu, Fang. 2008. Regarding the Dictionary of Keywords: Xu Tan in Conversation with Hu Fang. Yishu: Journal of Contemporary Chinese Art 7 (6): 27-32

Ingold, Tim. 2008. Anthropology is Not Ethnography. Proceeding of the British Academy 154: 69–92.

Ingold, Tim. 2014. That’s Enough about Ethnography! Hau: Journal of Ethnographic Theory 4(1): 383–395.

Laplantine, François; translated by Jamie Furniss. 2015. The Life of the Senses. Introduction to a Modal Anthropology. London: Bloomsbury.

Latour, Bruno. 2004. Why Has Critique Run out of Steam? From Matters of Fact to Matters of Concern. Critical Inquiry 30: 225–248.

Lévi-Strauss, Claude. 1962. La Pensée Sauvage. Paris: Plon.

Malinowski, Bronislaw. 1922. Argonauts of the Western Pacific: An Account of Native Enterprise and Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea. London: Routledge & Kegan Paul.

Marcus, George E. 1998. The Uses of Complicity in the Changing Mise-en-Scene of Anthropological Fieldwork. In George E. Marcus, Ethnography through Thick and Thin. Princeton: Princeton University Press, 105–131.

Marcus, George E. 2010. Affinities: Fieldwork in Anthropology Today and the Ethnographic in Artwork. In Arnd Schneider and Christopher Wright (eds), Between Art and Anthropology: Contemporary Ethnographic Practice. Oxford: Berg, 83–94.

Meyer, Birgit. 2015. How to Capture the ‘Wow’: R. R. Marett’s Notion of Awe. Journal of the Royal Anthropological Institute 12 (1): 7–26.

Radcliffe-Brown, A. R. 1922. The Andaman Islanders. Cambridge: The University Press.

Rancière, Jacques; edited and translated by Steven Corcoran. 2010. Dissensus: On Politics and Aesthetics. London: Continuum.

Rancière, Jacques; translated by Gabriel Rockhill. 2004. The Politics of Aesthetics: The Distribution of the Sensible. London: Continuum.

Williams, Raymond. 1977. Marxism and Literature. Oxford: Oxford University Press.

Williams, Raymond. 1983 [1976]. Keywords: A Vocabulary of Culture and Society (Revised Edition). New York: Oxford University Press.

Posted in 人类学与艺术

最新文章(持续更新)

165. 饮食之道:与安娜玛丽·摩尔对谈(A Conversation with Annemarie Mol)

166. 「实行一切与现实截然相反的」:欧洲哲学中的野蛮人形象(上)

167. 2019年全球抗争运动:小结

168. 保罗·弗雷勒与世界的阅读:百年与今天

169. 「实行一切与现实截然相反的」:欧洲哲学中的野蛮人形象(下)

170. 沙漠之网:内盖夫-阿拉伯贝都因人中的残障、性别与聋人情谊

171. 我们的世界彼此交战 | 原住民视角系列&世界人类学

172. 弗雷勒的地平线:一次集体纪念(上)

173. 列维-斯特劳斯 | 人类学作为赎罪

174. 容器的艺术:弗雷勒的地平线(II)

175. “非艺术”之艺术——与徐坦的人类学对话(上)