185 | 姚灏 x 吴玥涵:细胞、数据与受苦的人

对于善于标榜“无用之大用”的人文学科而言,将所学“化以为用”会被许多学科原教旨主义者所不屑,然而对于大多数面向现实逻辑的行动者而言,知识恰恰不是目的而是方法,“做”的过程才是他们思考和批判的源泉。在现实生活中,医学与人类学的结合并不像它们在文本知识的生产上那样顺畅,这需要实践者跨越藩篱,架起桥梁,平衡视角,上下求索。本期“教与学”访谈是一场研究者与行动者之间的对话,作为精神科医生与公益践行者的姚灏曾游走于临床、公共卫生与人类学之间,玥涵则是一位长年关注公共卫生话题的人类学研究者。本期访谈从人类学者在田野中遭遇专业从业者的尴尬与反思出发,梳理了一位名校医学生从课堂、实验室走向诊室与行动场的历程。面对割裂的现实,姚灏试图让临床医学、公共卫生与人类学成为三面棱镜、三个支点,站在交汇点上的他正努力倡导一种议题导向式的学科间合作。

“教与学”是结绳志开启的新栏目。未来结绳志还将推出一系列相关译文与访谈,与讲台上的从教者和学习者们一起人类学教育的意义与未来。

受访者 / 姚灏

特约编辑、与谈人 / 吴玥涵

策划编录 / 安孟竹

01. 相遇的困境

玥涵:

我在进入田野之初就经历了一个很大的转变。我没有医学背景,但是对疾病健康议题感兴趣,选择在医院进行研究。我们的博士训练过程是这样的,在真正进入田野前,我们一直面对的都是理论,第一年上理论课,第二年准备开题报告。虽然我们知道自己是要到真实世界里去研究真实的人,但我们对他们的认识却是基于理论的,比如在我的开题报告中就有一些对医生和患者的预判。但在我进入到真实的医疗场景后,之前的一切东西都开始反转。我发现我从前人研究和理论中得到的一些对现象的解释,其实我研究的医生们也都知道、并且都对此具有很强的批判意识,只是因为他们也是受困于结构中的人,要在这种情况下为患者提供更好的服务,就需要带着镣铐跳舞。虽然我们都知道医生也是人,但在很多研究里,这些有情感的人是不存在的。

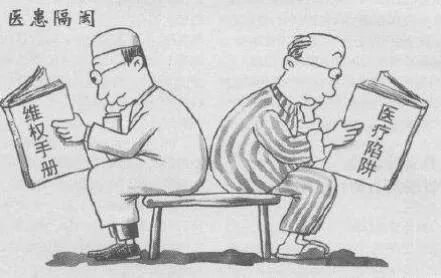

我想在这里可以讨论两个问题。第一个是向上研究的不易。像医生、律师这样的专业群体,他们自己有很强的专业壁垒,我们这样的外行是很难进入到里面去的,这也是我在开始田野时遇到的问题。另一个问题是我们的研究取向。我们似乎更喜欢站在一个宏观的结构性的维度来进行社会批判研究,这种研究会不可避免地指向各种形式的权力,那么放在疾病诊疗的问题上,权力方的代表就是医生;而作为研究者的我们往往会站在权力弱势的一方,那就是患者。当人类学研究者把自己全身心地投入到患者的世界里,自己也就带有了立场,进而影响到之后形成的阐释。

我想在博士论文里做的就是试着打破医护专业人员和普通患者一贯的对立。我想,如果我们要认识医生,我们还需要认识脱掉白大褂之后的那个“人”。这也是这也是我们这次访谈的目的之一。

姚灏:

我同意玥涵的观点。这也是人类学最开始让我感兴趣的地方。我们每个人都在社会化的过程中习得了一套文化价值、思维方式和话语体系,这决定了我们如何去思考。比如权力这个问题,过去二十多年来我们一直都在讲“医患关系”,但它是把医、患分开在讲,比如患者说“看病难、看病贵”,医生存在职业操守问题。它既是真实的,也是片面的。当你进入田野后就会发现很多跟之前看到的数据和新闻报道不一样的地方。我觉得这就是人类学对我而言非常重要的地方。它能够帮我们打开视野和可能性,让我们看到那些以往看不到的东西,包括在宏观视角下才能看到的结构性问题。我一直觉得医患实际上是一个利益共同体,他们是在同一个结构里的两种存在。如果站在更大的框架下去看,其实医生和患者都是权力缺失方;当你换一个视角之后,权力关系就不一样了。比如在缺乏相关制度法规保护的情况下,当我们医生遭遇“医闹”的时候,就处在一个权力相当弱势的位置。当然这个问题很复杂,站在患者和患者家属的角度去看,他们也有他们的困境。如果我们看不到大的结构性问题,那么医生和患者往往就会相互视为敌人,造成一系列医疗纠纷。

这其实也是公共卫生的问题。公卫很多时候是用数据说话,但人类学会讲数据把个体的特异性都给抹除掉了,最后得到的是一个平均值,平均值上的差别才被(公卫)认为是真正的差别。实际上,即使在同一个群体内部的个体之间也是存在差异的。这些差异性我们通过数据是看不到的,但人类学能够为我们提供这样一种认识差异性的视角,这非常重要。

同时我认为,人类学讲的“反身性”也非常重要,就是在进入田野后,以及在整个田野调查过程中,如何去不断反思自己的视角;怎么去看待你自己的经验会影响到整个研究。人类学者当然会带有自己的价值观,这会影响他们看待问题的方式。但一些学者的批判是在根本没有做田野的情况下做出的,这样的批判没看到医生和患者所面对的真实困境,而是带有很强的主观臆断,只不过是重申了长期以来社会科学对精神科的看法。其实这么多年以来,精神科已经把很多人文社科的批判视角吸收了进来,行内人都知道。所以,现在已经不是一个只停留在批判就足够的阶段了,我们应该思考的是如何来破局。

02. 破局:迈出实验室

玥涵:

我们大概知道姚灏在复旦和哈佛都学习过,能请你再具体介绍一下自己的学习经历、以及这些经历对你工作的影响吗?

姚灏:

我在复旦读的是八年制的本博连读,这跟美国差不多。在医学博士读完后我到美国再读了一个公共卫生的硕士,相当于第二学位。公卫这个学科很特殊,它其实是由两大部分组成,一半是做研究,一半是做行动。我觉得它是一个把研究和行动结合得比较好的学科。因为从前几年开始我就在做精神健康公益,所以当时我想去学一些干货过来,一些临床之外的知识,比如宏观因素会怎么影响健康和疾病,从而帮助我之后更好地做社区服务。因为如果你不知道什么因素会影响到人们的健康和疾病,那你就无从干预。

玥涵:

精神健康公益是你在读书时开始做的,还是毕业后?为什么会从临床转到做社区公益呢?这是你破局的方法吗?

姚灏:

可以这么说。我大概是16、17年,(医学博士)毕业那会开始进入公益圈。当时开始做公益其实跟我选择精神科关系也蛮大的。但如果回到十年前、八年前,甚至五年前,我绝对想不到自己现在会做这些工作。虽然我也喜欢社科人文,但我是非常理科型的人,经常参加生物、化学、物理竞赛。我最开始选择学医是因为自己对神经生物学感兴趣。当时计划读个医学博士,再读个生物学的博士,然后在实验室做基础科学研究。但是在选了精神科以后,我的设想就发生了变化。虽然当年也做了很多基础研究,但后来发现基础研究跟我们的临床工作之间,也就是理论知识和实际行动之间,还存在很大的距离。我们做的这些基础研究虽然重要,但对提升临床服务的帮助非常非常小。同一时间,我选的几门课在讲到精神疾病诊断和治疗的时候,也提到了生物因素之外的社会因素,这方面我以前就很感兴趣。

我着手做公益是从精神疾病污名化的问题起步,逐渐认识到更加宏观的社会结构性因素对疾病造成的影响,比如美国会讲种族、性别和阶级对疾病的影响。然后我开始接触弱势群体、人力资源不足、健康差距等问题,这让我对社会因素对疾病的影响有了更深的认识。虽然在八年制课程的第五年,我们有上预防医学的课,那也是公卫学院老师开的,但我是到开始做公益之后才对公共卫生有了真正的认识。这帮助我走出了临床(的单一)视角,有了一个更大的视角;就像我们做公益经常说的,要见树又见林,不只要看到林子里面一棵树的问题是什么,还要看这整片树林存在的问题,只有这样才能让这一棵树的问题真正得到解决。

玥涵:

我知道公卫在医学院还是比较边缘化的存在。我认识的一些从临床转去做公卫的人大概是这样的,即便自己已经到了职业巅峰,但他们意识到临床再技术精湛,有限的时间里也无法真正实现自己“救死扶伤”的愿景,所以开始转向疾病预防。而姚灏你的转向其实发生得很早,而且很快。从你最初开始梦想做基础研究,到进入临床,然后转向公益和公卫。这里面的身份和视角的转换应该也很不容易。

姚灏:

公卫在国内外的医学院里都是比较弱势的。做医生和做公卫工资待遇就差很多,而且国家对临床服务和公卫服务的投资也差很多。虽然大家都知道“预防”很重要,但是投资是长线的,也就是说,做公卫很难有立竿见影的效果,比如做一个关于烟草的公卫研究,它的成效可能几十年后才能看到,从绩效和管理的角度来看,一项公卫政策无法在管理者的一届任期内出成果,那就带不来政绩,于是就不如投资那些可以立杆见影、带来政绩的项目。

我记得读书的时候有一个数据让我非常震惊。那时候我已经学习了大约两年的临床课程,然后去学预防医学。当时我们做大肠癌、结肠癌的一个小组汇报,看到美国的一份报告,这份报告说,美国癌症发病率和死亡率下降的一个重要原因是“三早”——早筛、早诊、早治,而不是临床技术的进步。这个结论让我很震惊:我学了那么多年的手术和药物治疗,竟然没有预防工作给人们带来的益处大。

虽然新冠疫情让公卫受到了更多的重视,但现实中大家依然对公卫缺乏了解。大家看病都会有这样的切身体验,医生可以通过临床技术手段帮你消除痛苦,但是预防工作很难让你有感觉,因为它的目的就是不让你生病、不让你体验那些生病后的痛苦。所以虽然预防很重要,但因为人们往往没有切身体验,就经常会忽视它。比如儿童免疫接种计划就是一项很重要的公卫政策,它的贡献非常大,但仍然有人抗拒它。公卫的价值在普通人眼里很难被肯定。

我自己的转变确实很不容易。从“实验室”到“临床”到“群体”,这两次转变都需要跨越很深的鸿沟。临床上的思维模式和实验室里的思维模式是不一样的。在实验室里,我们研究那些非常微观的东西,人类学会把它批判为“生物还原论”。到了临床之后你就会发现,人是不能被还原到细胞、分子层面来进行解释的。虽然现代医学专业分科越来越细,把人分成一个个器官、系统,但总的来说,它还是承认它的对象是一个“人”。这时候我在实验室里学到的东西就很难帮我应对临床中患者的不同症状了。基础研究虽然很重要,但还远不能转化到临床运用上,这让我有些失望。

第二次转变跟我选精神科以及之前阅读的人类学研究有关。首先,精神科在讲疾病的发生和发展时,经常会涉及社会因素。也就是说,你需要有一个更宏观的视角来指导你做临床工作。你在面对患者的过程中,会听他们讲自己的经历。这就是我们说的“病史”,每个人的病史都嵌入在“个人史”、“家庭史”和“社会史”这样更大的脉络里面,比如很多患者都会提到“家暴”这个问题。不断从患者的故事中听到这些共性的问题、这些嵌入在宏观框架下的叙事,大概就促成了我的转变。当时我开始做“去污名化”的公益项目,就是想解决这些超出常规医疗服务范畴的问题。

玥涵:

这么听下来,姚灏对医学人类学应该早有了解。我很好奇你对医学人类学的了解是来自何处?是自己一直以来对人文社科的兴趣,还是复旦的医学教育?

姚灏:

虽然复旦有很多很好的人类学老师在努力推广医学人文,但人类学目前还没有被纳入复旦医学院的教学内容。我主要还是自学,这与自己一直以来的社科人文兴趣关系比较大。最开始我选择医学,也是因为它是所有学科里面能够做到文理兼顾的,既不是特别的文科,也不是特别的理科。所以我们会说,医学既是一门技术,也是一门艺术。之后选择精神科也是一样的原因,因为它是所有医学专业里面最兼顾文理的,国内外很多选择精神科的医生都是基于类似的原因。这也是学科的自我选择,它会吸引有某些特质的人去做这个专业的工作,精神科就会吸引那些比较有人文情怀的医学生进入这个领域。

我在大一大二的时候对语言学特别感兴趣,很想知道语言对人类思维的影响。然后就从语言学读到了人类学,又读到凯博文,就此进入了医学人类学。

03. 割裂中的“看见”与干预

玥涵:

起初的采访设想是从你的个人成长和兴趣出发,一路聊到更加和专业相关的问题。这是基于我的假设以及我在田野中观察到的一个现象,那就是能够与患者产生共情、并且突破自己专业限制的医护人员,都是有一定人文素养(比如对文学、艺术的爱好)的人,他们的共情能力通常来自医学训练之外,而是与个人对人性的好奇和探索、以及在此基础上形成的广义上的人文与社会关怀相关。刚刚姚灏回忆的自我探索与求知过程,我觉得在某种程度上印证了这个假设。你从选择医学,再到选择精神科,最后又转向公卫,这个过程好像既是偶然又是必然。

姚灏:

是的。当然这个转变因人而异,而且绝大部分医生不会做出这种转变。同时,这个转变的过程也不一定是线性的,只是我刚才是按照这种方式来讲述了我自己的故事。

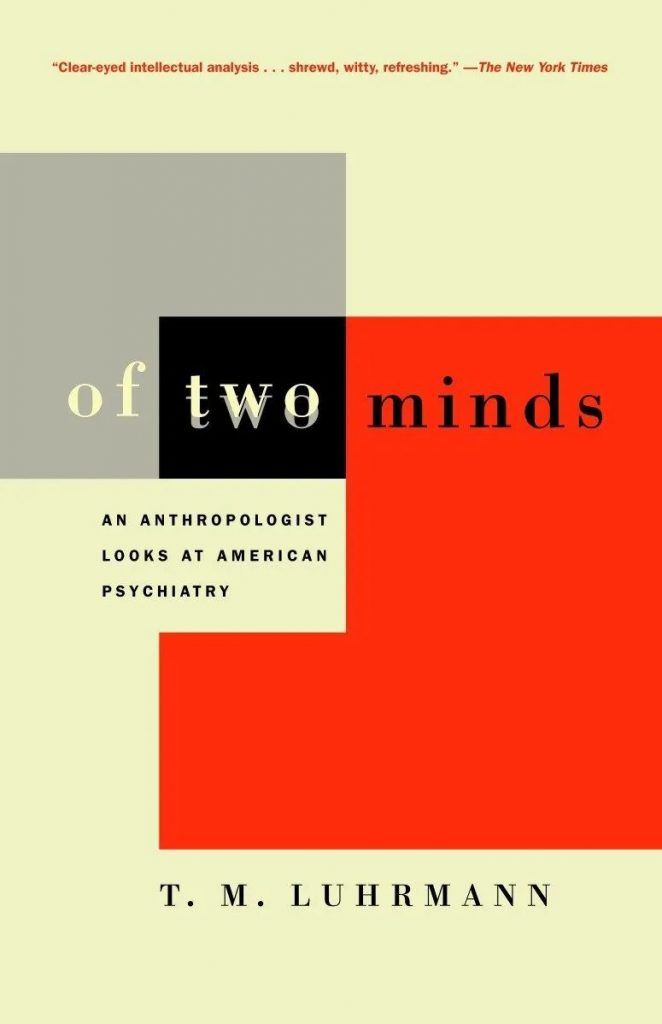

我觉得现在医生的处境值得更多的人类学朋友来研究,他们处在非常割裂的现实中,基于一些刚性的外部要求,他们要同时活在几个不同的世界里面,包括实验室的世界和临床的世界。虽然大家都知道基础研究重要,现在研究验室和临床之间的转化医学也很热门,但实际上这种转化还是非常困难。很多医生因为职称晋升和薪酬等原因放弃了自己“救死扶伤”的初衷,退回到自己并不那么喜欢的实验室里,白天在临床工作、看病人,晚上就到实验室里做实验。当然,有的人对此很有兴趣,也非常厉害,能够在基础研究层面为疾病诊疗做出贡献,国内外也都在着力培养既做临床也做实验室研究研究型医生;但很多医生并不能适应和习惯这样的要求,实验室与临床对他们而言是割裂的世界。这就像人类学者Luhrmann讲美国精神科医生培养时提到的“two minds(两种心灵)”,就是说,这些精神科医生既有生物医药学的“mind”、也有做心理治疗的“mind”。我们国内其他科室的医生也有“two minds”。比如一个临床的“mind”,面对的就是具体的患者;一个实验室的“mind”,它面对的则是不同的细胞机制。

当然我可能不太一样,我除了临床的那个“mind”,另一个是面对社区和人口的那个“mind”。这两个minds其实也不那么协调,因为视角不太一样,思考问题的方式和行动逻辑的差别都非常大。我承认我的临床工作对我做公卫的帮助非常大,但我所做的公益行动对我临床上的患者帮助到底有多大,这就是要打问号的。所以我也体会着两个割裂的世界。

玥涵:

说到临床和公卫的割裂,我也想把我在研究中发现的一个问题抛给姚灏来解惑。我的博士论文研究的是宫颈癌预防。在社会学、人类学以及文化研究里面,对疾病预防其实也有很强的反思和批判。那其中反思批判的矛头就是对于疾病预防中我们反复提到的“风险”,具体来说就是由预防医学所建构起来的“风险话语”。风险话语不但有很强的政治性,还有很深的道德意味在里面。以宫颈癌的风险话语为例,它告诉大家有这样一系列的风险因素,女性只要降低或避免这些风险因素——比如通过接种HPV疫苗和进行宫颈癌筛查——就能避免宫颈癌的发生。但事实上,现代医学并没有完全搞明白宫颈癌的致病机制,对风险因素的强调在临床和公卫上也很不相同,比如有的人即使持续感染HPV也不会发病,但有的人检查出没多久就进展成病变甚至是癌症。现在我们对宫颈癌预防知识的普及做得越来越充足,但也遇到了很多尴尬情况:很多拥抱科学理性、接受这一套宫颈癌风险话语的女性,因为临床检查出HPV感染就产生了很大的心理负担,科普告诉她们说,HPV是宫颈癌的头号致病因素。她们的恐惧和焦虑不但影响了日常生活,还可能导致过度、过激的医疗行为,比如盲目采用药物甚至手术进行治疗。但我们知道,现在并没有清除病毒感染的特效药,人人都可能是“无症状感染者”,病毒的清除以及疾病的治愈在很大程度上还是靠人体自身的免疫力。我想这里就体现了你刚才说的临床和公卫的“two minds”:站在公卫的视角上看,科普这些风险话语能够很好的提高人群的疾病预防意识;但站在临床的视角上看,这样的风险话语虽然将更多人带进了诊室进行“三早”,同时也给人带来了困扰。不知道姚灏你同时站在临床和公卫两边,怎么看这个现象?

姚灏:

最开始你提到“风险”这个问题,我想到的是另外一点,那就是我们做公卫经常说的“高危人群”。公卫研究里对“高危人群”的分类要基于一些风险因素,如果对风险因素的判定不当,就会造成一系列问题,比如之前美国的HIV研究就导致了对同性恋群体以及少数族裔的污名化。后来进行更深入的研究之后就发现,其实不是因为同性恋本身导致了HIV感染,而是因为不安全的性行为。所以你到底是把人群当作影响因素来看,还是把行为当作影响因素来看,这会对研究结论会造成很大的影响。再比如,如果对精神疾病患者和暴力进行相关性研究,就很容易把精神疾病看成是导致暴力的原因,造成对精神疾病患者的污名化。但后来的研究发现,与暴力更相关的其实是部分患者的酒精依赖,而且暴力的行为不只在精神疾病患者这个群体中才存在。

关于公共卫生预防策略而引发的个体医疗选择问题,我想要一分为二地去看。更重要的是,我们有没有办法应对这个“未曾预料到的结果”?做公卫跟医生开药一样,它都有利有弊。站在不同的视角上,很多时候我们在做的就是权衡利弊,判断到底哪个部分更加重要。公卫的视角会非常强调群体的利益,对个体的经验就关注得少一些,宫颈癌预防工作也是一样。在公共卫生领域里,我们会区分哪些是可以被干预的因素、哪些是不能被干预的因素,政策会针对那些可被干预的因素进行干预。长期以来公卫的的决策者和从业者都会认为,如果能够在个体层面切断掉HPV的传播,对个体本身的健康的确是有益的;但一味强调预防工作的重要性,也会忽略掉个体层面一些更隐蔽的副作用。

从做行动的角度来讲,人类学能够在这里帮助我们看到之前公卫看不到的东西,像你刚才提到的这个问题会让我们进一步思考怎样为那些感染HPV的个体提供指导和帮助。这就是进行参与观察和深描的人类学家能够对公共卫生提供补充的地方。公卫站的位置太高,是用统计数字来说话的,这就导致在它的视角下个体太小,每个个体的痛苦,你站这个距离是看不到的,这是公卫的盲点所在,也恰恰是可以通过人类学来补足的。人类学能够帮我们捕捉到这些非常细微的个体表达与感受。但在发现问题之后、批判完之后,不能把患者的处境弃之不顾,接下来如何行动,或许又要加入公共卫生的决策与方法。

我一直认为,人类学、临床医学和公共卫生是一个三角,有的关注宏观,有的关注病理,有的可以联结个体与社会脉络。人类学的反思与批判能力是公共卫生与临床医学都十分缺乏的,相比于后两者也更加关注存在的意义。对于公共卫生而言,人类学可以补充个体的视角;对于过于生物医学化、强调专家权威的临床医学而言,人类学不止关注“病”,而是可以将病患重新当做“人”来对待,就像凯博文所关注的患者自身对于疾病的认识与感受一样。这三种视角各自有其优势和短板,只有把它们结合起来,才能更好的服务于人的健康、完成共同的使命,而不是停留于“为批判而批判”、陷入“智识的意淫”,后者本身就体现了人类学家常常反对的权力关系。如果大家在促进人的健康这个问题上目标一致,我们就可以突破学科的傲慢和壁垒,通过相互补充的方式来拼凑出更为完整的图景,并且一起想办法来解决问题。如果我们专注于捍卫学科话语权,那么在不同学科相互争执的过程中,也许损失掉的是患者自身的权益。

玥涵:

非常赞同!宫颈癌只是一个例子,我也正是想要牵引出一个关于接下来”应该做什么、怎么做的问题。站在三角中心的你在这方面恰好有一个优势。如果我们能够将个体层面的感受、经验以及临床困境的发现带入到公共卫生的科普宣传、健康教育中,那么对于行动层面的方法操作和项目设计也会带来一定的帮助。再者也如你所说,我们所“看见”、“发现”的新因素,也会给公共卫生开辟一个新的干预空间。当然我们以个体方式完成的人类学研究在大规模的干预行动面前确实存在短板。跨学科的合作对于服务特定人群而言是一条可以期待的路径。

最后一个问题,我们的读者也许会非常想要了解。可以讲讲你在哈佛读书期间的经历给你带来的最大的影响是什么吗?

姚灏:

我在哈佛的时候感受到,医学、人类学、公共卫生之间的合作是相当密切的,哈佛的公共卫生与社会医学系,以及文理学院的人类学系之间,不管是做理论的、做基础研究的、做行动的,大家都是相互支持。尽管学科的差别始终存在,就像是戴着各自的眼镜,但会围绕相同的目标与使命进行密集的讨论,尤其是在关于健康公平、社会正义的议题上。举个例子,在2019年的Black Lives Matter之后,种族问题对健康的影响变成了不同学科之间的共同关注。在那样一个氛围之下,研究、行动的网络是围绕议题组织起来的,这个网络里有人类学、经济学、统计学、公共卫生决策与从业者,每个以议题为导向的团队都是多元构成、相互补充的。这一点在目前的国内而言,依然非常欠缺。

【访后记·玥涵】

我跟姚灏结缘于“心声公益”(Mind China)在今年早些时候发起的“精神健康公益行动营”。“行动营”招募启事的开头十分响亮:“人人皆可成为精神健康公益行动者”。这可能在公共卫生以及社会工作从业者看来是一句再普通不过的话,但它却在第一时间抓住了我的眼睛。“心声公益”的简介写到,它“是一家关注精神健康的青年公益组织,由来自哈佛、哥大、UCL、复旦、华政等高校毕业生发起成立”;其使命是“以社会创新与青年力量,提高公众精神卫生意识,改善公众精神健康水平,促进精神病人社会融入,推动中国精神卫生发展,并最终实现社会包容性与可持续性发展”。虽然精神疾病不在我的研究范围,但精神健康却是我难以回避的话题。同时,我也被“人人”二字所打动,被成为“行动者”的号召所吸引。先前设想,没有半点实践经验的我可以借此了解不同专业行动者的行动逻辑和方式,但我很快认识到,行动者的逻辑和方式是随着实际行动的开展而不断变化的。我在课程中看得到理论概念模型,看得到实际项目复盘,但它们都远不能等价于行动本身。这次访谈机会在某种程度上弥补了我的遗憾,同时也开启了一个邀请更多人参与跨专业协作的窗口。正如姚灏在访谈末尾提到的哈佛留学时的印象,我十分赞同这一以解决特定问题为导向的跨专业协作。这样的跨专业协作目前在国内还不多见,希望这篇访谈能够播下一颗增进交流与理解的种子,让我们期待中有效的跨专业协作能够蓬勃发展起来。

特别感谢

姚灏:复旦大学医学博士,哈佛大学公共卫生硕士,目前在上海担任精神科住院医师,同时也是精神健康公益组织“心声公益”的创始人,研究领域主要为社会精神病学、社区精神卫生、全球精神卫生、医学教育、医学人文,此外也是凯博文《照护》简中版译者。

吴玥涵:香港中文大学性别研究与人类学博士候选人,关注中国当下健康、性别与科技相关议题。

相关阅读:

Corona读书会第23期 | 医疗基建 Medical Infrastructure

Corona读书会第7期 | 全球公卫中的跨国人道主义 Transnational Humanitarianism

Posted in 教学

最新文章(持续更新)

176. 教学法何以成为一个人类学问题

177. 书讯 | 英文人类学新著 | 2021年9-10月

179. 为结绳小编们发电

180. 人类学的波拉尼奥:费尔南多·克罗尼尔和他的自然与国家之书

183. 深度访谈|行走阿富汗的人类学家:塔利班是一个被动接受的选项

185. 姚灏 x 吴玥涵:细胞、数据与受苦的人