歪脑|专访“文宣中国”(下):你“没有戾气”的年轻自由主义朋友

最近,海外声援四通桥抗议的贴海报标语运动掀起热潮,其发起团体“公民日报”(也就是Telegram上的”文宣中国“)也备受关注。作为海外离散群体中的泛自由主义者,我在疫情初期开始注意到这个社群,今年初的时候我为歪脑撰写了两篇对文宣中国的深度报道,以帮助更多人理解和联结ta们。但惭愧的是,写完这两篇稿子后我深受抑郁困扰,便把它们抛在了脑后。

”文宣中国“在受访时也处于一个不太活跃的时期,但很开心看到ta们坚持运营了下来,终于接力了四通桥抗议并将它扩展成一场大规模的海外声援。所以,回顾当时写的这两篇文章,纵然有很多的遗憾和瑕疵,我仍然想让更多人看到ta们的努力。

——米米亚娜

歪脑原文:《你“没有戾气”的年轻自由主义朋友——专访“文宣中国”》

曾经于2020年疫情肆虐期间活跃的政治图文创作志愿团体“文宣中国”,一些作品在华文世界引起讨论。歪脑记者近日专访了文宣中国的团体成员,并对团体做了基本介绍。在本文中,记者与团体中的不同成员深入探讨了TA们在这个团体中的感受、理念和经历,以下是他们的回答。

1.你在什么情况下加入了文宣中国?你的动力是什么?当时是怎么想的?

Taco:我应该算是比较早加入的人之一。 2019年的下半年,我花了很多时间在Telegram和连登,就是为了追踪香港抗争的最新情况。对于香港手足在绝望和恐惧的境地下所表现出的组织能力、勇气和对匿名同路人的信任,我十分感佩。我至今都记得11月19日,我在家中用三个屏幕同时观看十一个直播。我看到一群身穿职业装,日日夜夜都想“返工”的香港中年人,走上街头握紧拳头高喊“入Poly,救学生”,他们很快被橡皮子弹驱散,但又有很多人弯腰踉跄着试图再向前挪动几米。我看到一个男人的西服裤子裂开了一个大口子,他扯了一下又继续往前走。我瘫在座椅上大哭。所以当有机会加入“文宣中国”时,我很开心,没有犹豫。我希望能尽一份力,无论是出主意还是做文宣,有的时候对未来有盼望,对自由有向往,就来自一些不辨方向的奔突。中国太需要这样的天真和活力,我希望能成为蛮荒中的一股力量。

贾宝玉:在有关公共生活的问题上,如果你相信自己的一个想法是对的,这个想法需要被更多的人认可,从而逐步实现。那么这一切的开始是:这个想法能被大家讨论。

百事:我是最早加入的一批,当时VOCN的目标也不是很明确,我也没想太多,纯粹想出一分力。 我加入的那天刚好是李文亮医生过世,网上很多人都在悼念,很多平时不关心政治或者社会议题的朋友竟然也表达了不满,让我看到了“引诱”很多人更进一步(觉醒)的希望。

阿幕:我是先从品葱了解了国民议会的Telegram群组,感觉志同道合,边在国民议会解散后走入了文宣中国的群里了。当时反送中运动正属高潮,我支持这场运动的诉求。

王凯:我其实是先进入了讨论群组,然后知道的文宣中国,时间上大概在20年2月左右,疫情全国封城期间。疫情期间看到的各种荒唐的事情加剧了对于“正能量”的反感,再加上当时全国停摆,多出来了比较充裕的时间,就又重新装回了Telegram然后希望找到一些可以交流的人聊聊天。

2.如何描述你本人的政治光谱?你怎么形成了自己的政治理念?

贾宝玉:相信民主、略微偏左派。其实我曾经也是小粉红,一个偶然的机会我在网上随便逛逛,发现自己对某个历史事件的认识有偏差。反复确认的确是自己从课本上学的标准答案有偏差后,我开始质疑自己全部的认识。这大概就是所谓批判思考的开端吧?

在我们的教育里,“不爱国”似乎是十恶不赦。但是后来我接触到一些政见不同的人,当我看到一个个具体的人,我发现他们是“好人”,他们有爱心、有责任心,是很好相处的人。这时候很难不再回过头去看,“爱国”是什么?“国”是什么?但是当我在这些反思和学习中越走越远,其实也越来越孤独。很难再跟以往的粉红同学们扎堆一起开心了,我会感到,彼此是有隔阂的。

Taco:我也不算反抗者吧,秋瑾那样的人是反抗者。我只是不喜欢别人说大话、假话、空话,也不喜欢别人把一些想法塞到我脑子里控制我。小时候老师总说一个人怎样怎样做就是搞特殊,小朋友也跟着学。我觉得很莫名其妙也很烦躁。怎么特殊就是错的,都一样就是好的?“搞特殊”这个词也很奇怪,老子就是很特殊,还用搞么?十几二十岁的时候就明白了,让我烦躁的不是某句话某些人,而是一整套话语和这背后的权力。

A子:硬要贴标签的话应该是左派。但其实有些议题也没有那么左。我也说不清楚是怎么形成的政治理念,日常看的书接触的人应该都影响到了我。我比身边的朋友更注重政治可能是因为家里长辈天天看新闻,小时候在院里乘凉听邻居侃爷们骂骂咧咧可能也有关系。

王凯:如果用“威权-自由”“左-右”来划分的话,应该是自由偏左的位置。

中国对于我来说有很多层含义。一是地理意义上的中国(大陆),然后是文化/民族上的中国,政治上的中国,我对于后两者的态度大体上是负面多于正面的,主要是因为政府煽动出来的狭隘民族主义。

我个人一直认为台湾是独立的国家,也支持香港独立,毕竟自己就生活在极权社会中,不希望有更多的人进入到这种困局。

现在想想,《读者》之类的杂志应该是启蒙类杂志,让我了解到了国外的很多情况,算是埋下了一个自由的种子。但是并没有自己的观点,还是随波逐流,不过恰巧那会儿的社会主流是见政府就骂而已。真正的观点形成大致是在2014年左右,原因是自由的空间越来越小。其实在四代目执政后期就开始偶尔有所思考,但像温水煮青蛙一样,总要等水温到一定的时候青蛙才会跳出来。

3.文宣中国有何独特之处?你们的方式和其他异议人士有何不同?

文宣中国(集体回答):“文宣中国”首先像一个你乐意一起喝杯茶聊天的朋友,不是很完美,但很善良、讲道理、有常识、有点幽默。这个朋友是没有戾气的。

“文宣中国”务必求真:上面已经说过,我们严肃认真地对待信息和数据的收集工作,不空穴来风,不捕风捉影。当政府在说假话时,我们在说真话。

“文宣中国”务必求美:这里不是在说每一个文宣要在视觉上做到完美,而是说它不推崇丑和暴力,它没有男性中心的视角,它鲜明地反对社会达尔文主义。它和共产党恰恰相反,它推崇个体的价值,它珍惜个人的情绪和体验,一切自由都以个人自由为前提。

“文宣中国”的“中国”二字不在于狭义地去攻击今天的大陆政府,而是有更广阔、更深刻的关怀在里面:它鼓励大家敢于去发展政治想象力,去理解和设想如果拥有言论自由,我们会批评什么,怎样批评,作为个体的中国人是什么样的,作为集体的中国是什么样的。因此,我们围绕这个关怀做了很多工作,从读书会,到圆桌对谈,到讲座……我们尊重常识和逻辑,而不是像共产党一样用一些抽象、模糊的大词去文过饰非,扰乱心智。

4.你在文宣中国都做过什么?有没有比较印象深刻的一次经验和感想?

百事:我主持过“民主青年交友会“,俗称“相亲会”。流程是先让嘉宾进行自我介绍,之后由主持人——也就是我和嘉宾简单聊聊兴趣爱好和三观,最后开放群友提问,让嘉宾选择自己心仪的群友牵手。群里氛围很热烈,大家都抢着提问,有的问关于政治倾向的问题,更多的还是关于恋爱、交友、兴趣爱好的问题,我不得不好几次延长时间。没记错的话,最后还有两位男嘉宾牵手成功。那晚我感觉到大家都很轻松,可能是终于能放开政治一小会,了解手机对面的是什么人,或许可以交个朋友。

Taco:我参与主办过“民主青年相亲会”。这是我非常喜欢的一个活动。我们会提前设计一些问题,比如“如果你有花不完的钱,你的愿望是什么?” “你支持香港和台湾有怎样的未来?” “你的爱好是什么?” 说是相亲会,其实重点当然不在于帮大家立刻锁定爱情,而是就此生发出一个在今日中国缺乏的日常生活情境。大家可以友善地对话,讲道理,对生活本身感兴趣,对一个个体形成为何某个观念、拥有某种情怀背后的生活经历感兴趣,而不必担心被妄议和攻击。每一次举办“相亲会”时,我能感受到在海外读书的人、工作的人,在国内郁郁不得志的的人,对前途感到灰暗和不确定的人等等,他们的心情都变得明媚起来。这是我想要的中国人的生活的样子。

另外一个比较喜欢的活动是我参与主办的“私造社”,主要的活动内容就是大家一起翻译高质量的新闻稿件、深度评论和专家分析。有24位朋友一起翻译了New Yorker的文章"Surviving the Crackdown in Xinjiang",加上编校的朋友,前后有30人参与到了中文稿件的制作当中。大家一起做翻译的过程当中也会有不同的心得和触动,会有很多讨论,还会去搜集更广泛的资料务求自己的翻译准确。我觉得这些行为非常有意义,甚至大过传递的内容本身。这样的合作是“公民社会”一个极细微的缩影,但它刺耳地在极权的铁幕上划上了一道。只要我们还在思考、研究、写作与关心他人命运,自由就仍旧有可能,也始终有可能。

A子:做文宣,参与线上活动。最喜欢读书会,经常自己读一些社会问题相关的书,有一些想法想和人讨论,但是身边的朋友基本都不爱读这么沉重的课题,读了也不敢去讨论。虽然也可以在网上发表,但是即时讨论机会比较少。而且有的人不认同你的看法(有时可能连书都没看过)就说些很难听的话也很烦。在文宣中国的Telegram频道线上讨论虽然打字麻烦,但是能和真正有意愿交流的,真的读过讨论的书或者至少对讨论的书有兴趣的网友分享读后感很开心。

王凯:读书会是我印象最深的,我也参加了很多次关于五四的阅读、《自私的基因》、《想象的共同体》等等书籍。相比于线下,线上读书会的单位时间信息量更大。大部分参与者都会讲自己的观点按照逻辑、精练的梳理出来,然后大家再基于这个进行相应的回应或讨论。并且很好的一点是有书面记录,对于我这种反应慢些的人,其实还可以多一些时间去消化。

另外个很重要的点就是不用去担心因为政治观点不一致受到指责,所有的观点都可以被讨论和反驳。因为我自己的政治立场和整个中国大环境格格不入,之前参加的其他读书会其实都没有到畅所欲言的程度。

5.文宣中国讨论组的氛围和群友的互动模式是怎样的?大家喜欢讨论什么话题?群组和其他的中文社群有何不同?

阿幕:在活跃的时候常常会谈政治,但又不限于政治,会经常插科打诨。和其他社群的区别吧,我感觉更有人味,比起其他中国人社群更关注政治和民主自由,但比起其他键政群又少了点火药味和爹味。

王凯:其实相比于20年初到年中,讨论组的成员活跃度感觉已经明显降低了(大概是因为大家也开始忙碌起来了)。当初大致有3个模式,自由讨论、茶馆活动(读书会、嘉宾分享之类)、问答模式(二楼)。现在讨论组就只剩自由讨论了,话题主要就是跟国内政治相关的,主要其实就是文化、外交、疫情管控等等方面的,当然一些国际上的大事也会涉及到。

在所有的中国人社群里面,我是最喜欢这个讨论组的。这个讨论组相对于其他的中国人社群更多了一些普世价值观,更加有逻辑有同理心。相对于其他有些群里,部分成员的发言实在是很难让人接受,感觉很多人反对CCP只是因为他们不是受益者。

6.文宣中国曾经在2020六四前夕举行了对谈支联会的活动,邀请了李卓人、何俊仁,可惜现在支联会早已解散,相关人士也已入狱,当时大家是如何促成这一次活动的?你们对活动有何感想?

贾宝玉:当时我们筹划了一系列的对话节目,有的是匿名的普通人,比如跟香港武勇派聊天,有的是名人,比如对话支联会活动。其实我日常看到喜欢的文章,也会想想,我有没有什么问题想跟作者直接沟通?会不会有比单方面叙述更有趣的火花?我希望大家在一起谈论问题之余,能感受到那些具体的人。会对爱国、中国人、爱中国人、谁是中国人?这些问题都有更感性的、更直观的体验。我们当时没有采访到邹幸彤,非常可惜。她是很了不起的女性。

A子:当时真的没有想到,这么多当时有过交流的香港前辈会这么快就被秋后算账。有限的交流中感觉他们真的是很好的人,这么多年还努力的去纪念八九六四,愿意抽出时间参加我们这种小众群体的活动,让我一个大陆人感觉很愧疚。大陆很多人对六四都不甚了解,政治环境和体制是一方面,可我也不想把问题都推到体制身上。我总觉得,只要有想说这个事的人在,就总有之前不知道但会听进去这个事的人,听进去这个事儿了总会有愿意深度了解这个事情的,这些人中也总有想要继续分享这个事的人在,就像一个螺旋吧,把故事传递下去。我没有经历过六四,但我也想像支联会的前辈一样做把故事传递下去的人。

7.你如何看待异议人士社群、抑或网上称为“反贼”圈子的生态?文宣中国为什么选择不涉足“加速主义”、“辱包”等颇为流行的宣传?

贾宝玉:抱有不同想法的人是非常孤独的,所以我理解大家也需要发泄,也需要抱团取暖。但真的身在一个骂骂咧咧的群组里,我有时候会感觉,我是不是生活太不得志,作为一个边缘人对社会产生了误解?我很喜欢比如我们五四的活动,有学者以一种文化和历史的视角来讲述问题,让我再发泄情绪之外,有了更多的思考。

百事:我觉得“反贼”这个名称的内在与民主的观念相抵触。“反”从来不应该是目的,但“反”也许是唤起很多人追求自由意识的第一步。说实话我并不了解反贼圈的构成,我的印象是这个圈子鱼龙混杂,什么样的人,什么样奇奇怪怪的“主义”都有,比较明显的共性是讨论的内容和现实很遥远,从不聚焦于具体的人或事,最爱主义和左右,当然也就不会探讨行动的可能性。 (墙外)已经有这么多可以发泄的地方,少我们一个也无妨,我们提供的是一个讨论的公共空间,而辱骂一个人当然无法有任何帮助。

Taco:想要心情好,身体好,就得多运动,培养兴趣爱好;可乐可以偶尔喝一口,但是没法达到拥有好生活的目标。“辱包”就是不太好喝的可乐。

A子:我其实对反贼圈子多半时候是担忧的状态,因为感觉到太多反贼也是一种在野“共”的心态,我不觉得换了这些人上台会改变很多。我现在能想到的例子就是“女权不是人权、女权斗士要的是特权”这个观点是很多反贼同意的。文宣中国不做“加速”“辱包”我记得好像是因为这个事已经很多人去做了,我们没必要去抢占这个“市场”。我个人不愿意做加速/辱包的主题是因为我觉得这基本只是过一时的瘾,看了一乐,过去了也就过去了,我也不想自己的制图软件里存一堆包子的照片。

8.为什么采取了文宣的形式?为什么觉得这样的行动是有效的?它可以起到什么作用?

文宣中国(集体回答):采取文宣的形式主要是受到香港人的启发,反送中运动中香港有很多连侬墙,很多人都是通过文宣来了解信息,文宣言简意赅,大家一看就明白,比如我们做的memes,给一个很严肃的政治话题增添几分趣味,同时可以瓦解官网话语的逻辑,一方面也是因为大家现在都不太喜欢严肃的内容,特别是在Instagram这样轻社交平台上,谁会想在分享日常的平台上分享一些“愤世嫉俗”的言论?

图像可以被快速理解。传播方便。图片会失掉很多细节和微妙的地方,这点不如文字,但是正是这个意义上的粗砺有助于我们直接、彻底、大声地宣告我们的观点。对于今天“万马齐喑究可哀”的中国,我们需要一些思想和表述上的活力。

最近一段时间文宣中国发了很多用meme的模板制作的图片,这种创作不仅快速而且机智。对集权政府最好的反击其实是幽默。这样的文宣像一只只蜱虫,极权政府像一只庞大但笨拙的动物,蜱虫虽小,但它安静而灵活,它让这只大型动物无从捕捉,无法灭绝,只能愈发恼怒,愈发恐惧,它会慢慢失血,它想活到下一个春天,但是蜱虫在以更快地速度繁殖。它某天会轰然倒下,而蜱虫要做的只是敏捷地活下去。

9.选择一个你喜欢的文宣作品(或者是你自己的文宣作品),并可以说说为什么喜欢。

贾宝玉:我想推荐下这幅六四的图片,这是群友们纪念六四时投稿给我们的蜡烛的照片拼起来的,真正显示了群策群力,以及我们的特色——这里不是某个领袖站在讲台上发表演说的地方,这里是无数人真诚沟通和思想碰撞的平台。

百事:这是我最喜欢的文宣作品,创作者跟我们说她花了不到一分钟做这张图,最后却成为Instagram上被点赞最多和浏览最多的作品。首先,这张图很贴近我们的生活,关于社交平台的使用经验让读者很容易relate;其次,这张图从头到尾没提政治或者任何敏感词,对审查的讽刺的效果却很强烈,幽默化解了讽刺的严肃,大家会比较愿意分享给朋友。

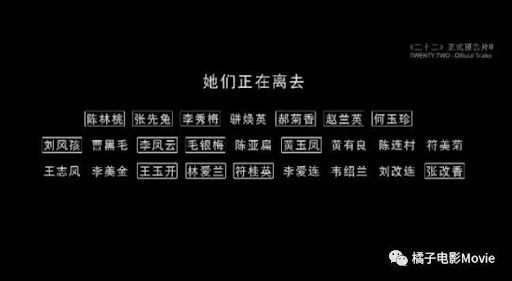

A子:天安门母亲成员名单这张是我做的。我对这个群体真的非常心疼,不能想象她们这么多年是怎么熬过来的。

我做这个的灵感是来自于讲慰安妇的那个纪录片《三十二》。最后屏幕上出来一行行当年被当做慰安妇的幸存者们的名字,已经去世了的都按照惯例被框起来:

当时看到那些框框我有一种紧迫感,也马上联想到了同为女性(大部分)的天安门母亲群体,同样是几十年没有得到昭雪,很多人就这么抱着遗憾走了。而且我觉得她们就这么走了,比慰安妇得不到日本政府赔偿道歉更令我感到悲愤。慰安妇是日军侵略战争时期犯下的罪行,她们的故事至少没有被政府遮遮掩掩不让世人知道。但天安门母亲呢?他们的痛苦是和平年代自己国家的政府造成的,还不被允许公开去讲自己的遭遇,还被污名化。想到这个就特别愤怒,她们的遭遇同样不该被遗忘。所以就套用了纪录片里这个形式用来宣传天安门母亲,让看到的人也有一些紧迫感吧!

10.参与文宣中国给你带来什么样的影响,它对你来说为什么是有意义的?

贾宝玉:在个人的层面上,现实生活中,我因为抱有跟大家不同的一些观念而形单影只,在这里可以抱团取暖。在服务社会的层面上,我觉得个人的力量有限,贵在可以坚持和行动,勿以善小而不为。即使我们只是为陌生的同路人提供了一点支持,即使我们只是引起了几个网友的反思,我们也努力过了,算是可以给自己一个交代。

另外在跟群友的沟通交流中,我也学到很多东西,比如我对于女性的困境和女权的几乎全部认识,都来自群友们的启发。一旦你想通了,它们都是同一个问题,同一只房间里的大象。相比较下,微博、微信上那种洋洋洒洒几万字,但是绕开大象数出十只蚂蚁的讨论,没有意义。

Taco:找到 “主体性”的意义,我在文宣中国就说明我还是我自己,我手画我心。我没有放弃,没有沉沦。

百事:不放弃就是有意义的。

11.对感到无力的年轻人,你想对他们说什么?

贾宝玉:一种纯粹的受害者心态会令你更痛苦,因为我们的痛苦某种程度上是对自己的无能的愤慨。面对现实,承认我不是太阳,甚至不属于繁星,我只是天亮前的萤火虫,我短暂的一生也未必能见证白昼,我努力发出的光亮虽然微弱,远不足以照亮天空,却一定能令深夜里见到我的同路人会心一笑,这一刻因为有了我,深夜不再只是空洞的黑暗。我相信天亮以后的世界依然有很多烦恼,我知道没有一劳永逸的答案,我也明白一只萤火虫的微不足道。但是做一只萤火虫要活在当下,做一只萤火虫要发光。

Taco:“勿以恶小而为之,勿以善小而不为。”

A子:你能做的也许很少,但是总比什么都不做强。记录下你在压迫下的日常,多看书,不愤世嫉俗不对不公变得麻木,是最简单的反抗。

阿幕:Keep calm and carry on. 面对炮火连天,抱紧自己的自由,尝试用自身的修炼一点一滴改变自己,影响周围。

王凯:“找到志同道合的人,在这之前学会忍受孤独”我认为是很重要的(仅针对国内,准备跑出去的就抓紧吧)。中国极权压迫下,大多数人是变得麻木、随波逐流。但如果还想保留自我,不成为被民族主义绑架的傀儡,那么就必须把相应的压力和无力感宣泄出来。我的方法就是和现实中的朋友进行交流讨论、吐槽(虽然没有任何实际用处),当然这部分朋友必须经过一定的筛选以保证自身的安全。