反思,什么样的反思?

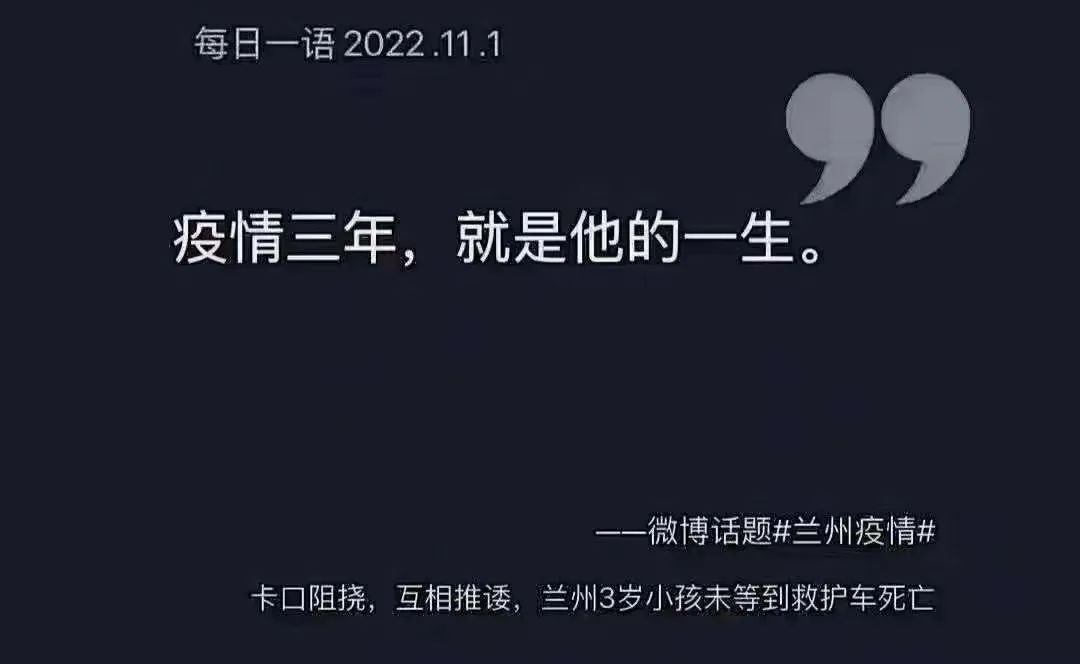

“疫情三年,就是他的一生。”——在兰州3岁孩子在封控期间因延误救治致死之后,看到有人说了这么一句话,顿时有一种被击中的感觉。

出了这样的事,谁都难免产生一点怀疑:到底哪里出了问题?如何才能避免悲剧重演?

确实,很多人都在反思。然而,单靠一两个悲剧其实根本不足以触动全社会心态发生变化,因为你留心一下就会发现,不同的人都在按自己的方式进行“反思”,得出不同的结论。

第一种反思意见承认,这是防控之下救治工作做得不够细致。11月3日,官方通报表态,将“对此次事故处置过程中暴露出的救助机制不畅通、应急处置能力不强、工作僵化刻板的单位和干部,将依法依规进行严肃处理”。

已经有人注意到,现有的两份通报都只各自讲述了“局部的真话”,“但这种局部的真话不仅无助于公众对事件形成完整认知,反而加剧了民众对公信力的不信任”,强调负责管控的各个链条工作人员都有责任完善各自的工作。

但这意味着反思防疫本身吗?那可不一定。

恰恰相反,这其实是遗憾防疫还做得不够好。我去年初就发现,很多人抱怨的只是防疫工作中的细节问题(比如封城时菜没有及时配到),但并不是质疑清零本身。换句话说,他们不是“不要防疫”,而是“要更好的防疫”,并且相信,完全有可能“既要”和“又要”。

第二种意见甚至觉得防疫人员也不必反思,出现这样的事,要怪只能怪这家人自己。经济学家梅新育写了一篇《兰州七里河儿童煤气中毒身亡事件警示家长和各方》,他在复盘经过之后认定:“相关部门及其工作人员反应速度,可供改进的余地即使存在,也远远不能与死者父亲妥某磊决策失误耽误的时间相比。”

这种思路在国内也有深厚的社会土壤,很多人从小都被这样教育:遇到任何问题,别责怪社会和他人,多从自己身上找找问题。

有人说,他坚定支持清零防疫,但上海封城期间也陷入了抑郁,而他调节情绪的办法就是:说服自己,这点苦不算什么,“提醒自己少犯都市青年矫情病”。

这确实是不少人真实的心路历程,然而让人感叹的是:本来他们已经触及到了一个临界点,但不仅没醒悟,反倒压抑了自己已被唤醒的真实情感,主动强化了被异化的处境。到头来,对自己受苦的“反思”,其实是为下一次承受更大的苦做好了准备。

日本学者桥本健二发现了一个讽刺性的现象:贫困阶层中高达44%的人接受了“自我责任论”,这样,虽然贫富差距的扩大明明不利于自己,但他们却并不反对,而只怪自己不努力。在美国也一样,“最觉得穷人该死的,往往就是穷人自己”。这原本不失为一种自我鞭策的精神,但最终却成了肯定现状、改善其处境最强有力的障碍。

不管怎样,这多少还算是有所触动的,第三种人则预先就阻止了反思。有时,他们也承认这是一个悲剧,承认是有问题,但又觉得这“没办法”,没有哪里能做到完美,为了保障更多人的安全,难免总要有一点“小小的牺牲”。在呼和浩特跳楼事件后,有人甚至说:“跳楼不是很正常吗?每年都那么多人跳楼。”

如果你试图追寻真相,找出问题的根源,那多半会得到这样的回应:

“你太偏激了。要全面、客观地看:问题确实存在,但也要看到做得好的方面啊!”

“这样说,对那么多第一线的工作人员是不公平的。”

“看看美国都死一百万人了,我们这相比起来代价还是小的。”

很多人因此相信,现在出现的种种问题,只是因为下面的人“把经念歪了”,“经”本身是没问题的。有一篇10万+的文章赞扬广州最近这一论的疫情防控透明、迅速、精准:

如果每座城市都能做到像广州这样,把动态清零贯彻到底,根本就不会让那么多的谣言可以存活。倘若你能做到开诚布公,相信大家不会有任何质疑。

作者进而乐观地看到,河南、内蒙古、兰州等地都在纠正“一刀切”,“这说明,他们已经意识到了问题的存在,也开始着手解决。一切,都向着好的方向发展。”

不论如何,这就是我们当下所面临的真实社会现状。人们已经不假思索地接受了防疫逻辑的大前提,即便出现问题,也只能在经验层面总结(如何在细节上完善、如何自己做好),但对信念体系的质疑则是难以做到的。

当然,这绝非当下中国才如此,古往今来,类似的事比比皆是,这种心态的浮现及其顽强存在,正表明社会正在丧失其自我纠错能力。虽然长远来看,这总会过去,但就像约翰·克里在谈到越战时曾说的:“你们如何能够对一个人说,他将是最后一个死于错误的人?”

所谓“反思”,并不一定需要多复杂抽象的思维能力,对他人处境最朴素、本能的共情就能触发。这看似很简单,在现实中却不容易见到,因为,就像上面这段对话表明的,执行人员有时就像一个机器人,丧失了对他人处境的基本共情。

在这种情况下,如果风向不发生变化,那么身处其中的人们心态转变的唯一契机,就是自己也轮到了同样的遭遇。就像《第九区》里那个肆意对待他者的男主角威库斯一样,直到自己沦为异类,才体会到那是什么滋味——当然,那种科幻的场景在现实中并不经常发生,而且这两年的疫情也让人意识到,即便这个科幻故事的结局,其实都是乐观的。

真正的反思,首先需要撇开各种话术的遮蔽,恢复我们生而为人的感觉和常识,认识到“我们不应该过这样的日子,正常的社会也不是这样”。在此基础上,讨论如何恢复、重建生活才是可能的。

汉娜·阿伦特曾提出“有意识的贱民”(conscious pariah)这一术语,指那些清楚地知道自己被视为异类的边缘群体,但也正是这种独特性赋予了他们某种接近本能的共情能力,因为他们有切身经历,因而能敏感地体会到他人的困境:

这种敏感是对于每个人的尊严的一种病态的夸大,是一种特权阶层从不能感受的激情。就是这种强烈的共情能力造就了贱民的慈悲心。在一个建立于特权、因出身获得的骄傲和由头衔赋予的自大之上的社会中,在理智将人的尊严当作道德的基础很久之前,贱民已经凭直觉发现了广泛的人的尊严。

这一点,其实就渗透在中国人的日常用语中——常看到网上有人说:“做个人吧!”“说人话。”这其中隐含的意思无非是说:一个人的言行算不算“正常”,取决于它是否捍卫人的尊严和基本权利。