专家为什么会跌落神坛?

你可能也听过这个坊间流传的最新笑话了:“经过老百姓坚持不懈地对专家科普,专家们终于明白了:这个病就是个自限性疾病……”

这之所以好笑,是因为显而易见的角色颠倒:专家的认知竟然还滞后于民众,知识精英不再是启蒙者,反倒成了被启蒙的对象。

人们首先反感的一点,是专家们的话前后不一致:之前把病毒说得如何可怕,形势一变,现在仿佛什么事都没有了。

梁万年在今年4月下旬宣称,奥密克戎绝对不是大号流感,病死率是流感的7到8倍;然而也正是他,12月7日又称奥密克戎的变异株致病力(甚至都不是“致死率”)明显下降。

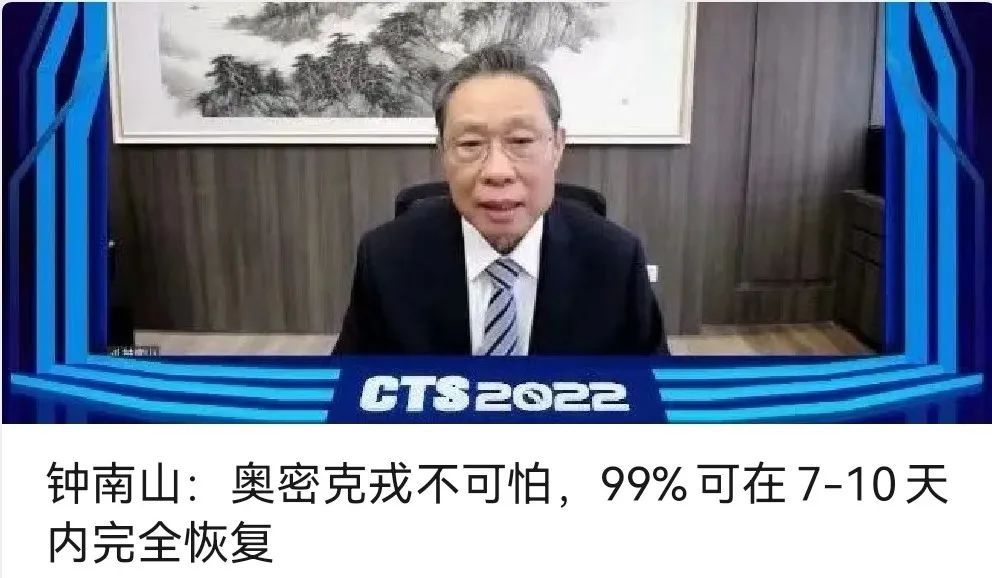

钟南山院士的措辞更为谨慎,但观点也明显有变化:4月间,他曾表示,当前流行的奥密克戎毒株相比起之前的德尔塔毒株,引发的症状较轻,死亡率偏低,但传播力强,一旦放开,发生大规模传播,仍会让很多人失去生命。

这番表态,现在看来似乎倒也没错,但至少在当时,普遍被视为是他不赞同放开。然而几天前,他宣称病毒已“进化到季节性感冒水平”。就在今天一早,他最新的说法是:奥密克戎不可怕,99%的感染者可在7-10天内完全恢复——现在没有那个“但是”的转折了。

不仅如此,他还说,有病毒但无症状,“可能不算病”。李兰娟院士看来也有同样的想法,她在接受人民日报健康客户端时表示,“无症状感染不是疾病,无症状感染者不是病人,无需恐慌”——而在今年1月天津疫情时,她可是说过,奥密克戎感染“传播速度快,隐蔽性强,穿透力强”,低龄化趋势明显,有必要加强保护青少年,“值得我们高度警惕和应对”。

当然,你也可以说,对病毒的认知,本来就是不断摸索、更新的。三年前刚爆发时,最初还有专家说过它“未见明显人传人”,也正是钟南山在2020年1月20日率先判断、确定它存在“人传人”的现象。在这三年里,我们的认知都不知发生了多少次改变,要指望专家能像神一样判断正确,并始终保持这种正确性,那不免强人所难。

不过,人们当下之所以对这些专家群嘲,远不是学术意义上的观点探讨,而是在网络传播发达的当下,他们早已从各种渠道获悉了相应的观点,于是当形势变化时,当看到无数专家纷纷现身说“这病不可怕”时,有一种朴素的道德怀疑:“这连我都知道,你们现在才说,早干嘛去了?”

经济学者马光远因此讽刺这些医学专家都是见风使舵的变色龙:“我深刻地感受到,中国专家的变异速度要远远大于病毒!”

更进一步,人们质疑,如果专家之前不知道,那这就是蠢;如果他们明知道但不说真话,那这就是坏,让人多吃了无穷的苦。正因此,连日来不乏有人挞伐这些专家(尤其是吴尊友、梁万年),要求他们公开道歉。

值得注意的是,这种舆论风势的变化,还受到社会道德感和公众情绪的左右。今年3月,有人注意到,在媒体上露面的中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友在两年里黑发变白发,这种操劳的形象一度激起广泛同情;然而到了10月13日,他宣称“新冠后遗症覆盖范围广,症状可持续数周数月甚至更长”,仅仅一个半月就被“没有后遗症”的舆论浪潮淹没了。

曾在2002年的非典疫情中确立权威形象的钟南山院士,这三年来也走下了神坛,而很大的原因之一就是人们怀疑他存在利益相关,嘲讽他是“带货王”。另一位在疫情之初一度暴得大名的院士李兰娟,也始终没能摆脱同样的质疑。

张文宏没有利益牵扯,虽然他这两年名声在外,品牌愿意出高价请他代言的可想有多少,但他都避之不及,即便已经是相当软性的也不行——有媒体朋友和我说过,就算难得请到他说两句,只要他一嗅到味道不对,扭头就走,那“一点办法都没有”。

然而,他也没少被攻击。除了论文风波之外,很多人都挖苦他是只会说一些漂亮话的“网红”,但并没有身先士卒,不符合“鞠躬尽瘁”的道德完人要求。虽然他的立场、观点没有那样明显的反复,但一直有人攻击他在这方面做得不够。

昨天,那位曾在2020年从头到尾揪住方方不放的“地瓜熊老六”在微博上讽刺说:“三年来全国各地疫情,张文宏没有支援过任何一个地方,最多就是坐在办公室里网上全程会诊。”

不必说,张文宏绝对是这三年来遭攻击最多的专家之一,但至少我周围的上海人,大部分对他仍然尊敬有加,因为他所说的,事后来看,都符合事实和常识——这在当下已经算得是难得的品质了。

上海疫情防控领导小组专家组组长吴凡,3月里因为坚持“上海不能封城”而遭到大量辱骂,认为她不顾惜老弱、想拖累外地,而不封城的理由无非是在凸显上海的特殊性和优越感。但当时病毒传播速度还没那么快,开春升温之际毒性也弱,如果当时放开,可能现在疫情都过去了。她沉寂了很久,对这些骂词坦然受之,对友人说:要把这些骂自己的话记下来,留作纪念,她说自己相信科学,因为科学经得起实践的检验。

另一位让人印象深刻的专家,是上海浦东疾控中心传染病防治科主任朱渭萍,4月初她在应答一位市民来电时,毫无遮掩地说出了当时疫情的真相,并说她不担心这段录音公开。一时之间,有很多人都说,是她的勇气为上海人保留了颜面。

学者周濂日前说,当疫情过后,我们“要记住那些说真话的专家,更要记住那些良心被狗吃掉的专家”——这或许符合很多人的道德直觉:专家是否值得信赖,取决于他们是否有良知、有勇气说出真相。然而,问题只是这样吗?

有必要指出的一点是:在疫情初期,由于对病毒的认知尚不清楚,即便是专家之间也会存在很多争议,即便有一些事后看来不正确的看法,那也很正常。在西班牙大流感期间,密歇根大学医学院院长维克多·C.沃恩曾说,面对不断变化的疫情,“再也不要鼓吹医学院取得了巨大成就,要虚心承认在这种情况下我们的无知”。

2020年疫情爆发之初,“大象公会”曾刊发过一篇文章,从美国的传染病研究、应对策略和医疗资源来判断,认为美国应对新冠疫情是没问题的。结果,不久美国疫情爆发,文章遭到铺天盖地的辱骂,那位身为海归医学博士的作者也一度被骂到怀疑人生,不理解自己的证据、推论都是对的,但为什么现实中出现的结果却是这样。

我当然不是什么专家,但也体会过这种滋味。2020年春,我曾在豆瓣上说,像英国那样确保社会流动性为前提的防控,其实需要更高超的治理水平。没多久,英国被视为“摆烂”的典型,我那条广播底下涌入大量谩骂,本来我会认真看每一条回复,但那几天真的都不敢去看。

这意味着,在中国的舆论环境下,即便一个专家能坚持自己连贯、正确的主张,也极有可能会遭到巨大的精神压力,而这无疑是不容易做到的。正如有朋友近日和我说的:

哎,想想我们普通市民都这么憋屈,当时力推这个方向的专业人士得是多么强的挫败感——当然,也更加凸显了坚韧品质的宝贵,要始终对活着充满热情和期待。

也就是说,能支撑专家坚持下来、说出真相的,似乎就只有其内在的道德力量。不过,应该说,更重要的品质是知识分子的独立性和职业伦理,而这两者又相互支撑——正因那些坚持“我是医生,我要说出真相”的人,更能独立于各方面的压力,说出自己的看法。

能做到这一点的人不多,因为那真的不是一般的难。曾在2020年初改变新冠诊断标准的中南医院医生张笑春,在当时就站出来发声说“别迷信核酸检测了”,但结果是她在原单位待不下去了,不得已出走广州。不仅如此,她父母当时也被感染了,要她找关系给她爸住院吸氧,根本找不到床位,最终二老对她意见很大,她曾说:“疫情结束了,我的家也散了。”

指望人凭借自己的道德勇气说真话,却要面对那么惨痛的损失,这可不是对常人的要求。在朱渭萍医生说出上海疫情真相后,当时就有医药界的大佬表态,“如果朱医生丢了工作,我这里随时欢迎”——当然,朱医生后来说“还需要我继续工作”,然而这种社会网络的支撑是极为重要的。

由此也可见我们当下社会的底色:人们对专家抱有极高的道德期待,然而无论是职业伦理还是社会网络,都从未得到充分的发育。与此同时,舆论空间对多元异质的声音仍然远远谈不上宽容,在这种情况下,坚守专业意见的独立性就成了一种罕见的道德品质。

反过来说,人们之所以对专家抱有强烈的伦理期待,是因为在我们这个社会里,他们提供了一种稀缺的信任感:专家扮演了本领域的权威角色,我们把信任让渡给他们,自己只须照做就行了。然而现在,权威的话也不可信了,因为人们本能地意识到,从专家嘴里说出来的话也往往带有目的,是想要引导你。

我知道,当下也不乏有人对这样的舆论动向保持警惕,忧虑这种对专家的质疑之声,既有可能是社会良知的体现,但也随时可能走向反智的民粹。我也不清楚接下来会是什么样的走向,在最好的情况下,人们发现无法信任权威之后,会转向自我依靠,意识到独立思考的重要性——我想说的是,专家的独立性和个体的独立性,也许是相辅相成的,因为只有一个由独立个体组成的社会里,才会格外尊重专家的独立性。