有關王銘章之死

關於滕縣保衛戰的指揮官,川軍第一二二師長(兼四一軍代軍長)王銘章的死亡地點,現在大致有兩說。

一是王銘章在滕縣城陷落後於城內十字街指揮戰鬥中陣亡說。細分中彈死亡,和中彈後“自戕”兩類。也有以此發揮的登城督戰中死亡說。可認為是戰前各種記錄的通說,亦被臺灣國民黨的《抗日戰史/徐州會戰2》所採用。

二是王銘章在突圍出城後,於西門外城濠附近被日軍城防火力擊斃說。此說的最初主張者是張宣武,起源于文革後的文史資料(回憶錄)氾濫的時代,現在成為大陸戰史中記錄王銘章之死的主流。張宣武是當時的一二二師七二七團團長,滕縣保衛戰中3月16日,自稱被任命為“城防司令”[1](無證據)。是滕縣東關保衛戰的指揮者之一,戰後又做了共產黨統戰部門的高官,有關滕縣保衛戰,其文章頗有權威性。

兩者比較,因前者的戰死說“光榮,壯烈”,而後者證實其在逃脫時死亡。所以劇本(如《血戰台兒莊》,廣西電影製片廠,1986年),小說等多採取前說。下面分別考證一下兩種說法的起源,發展和變化。

1. 戰前的記錄——城內戰死說

在各種記錄中流傳最廣,對其他記錄影響最大的是戰鬥結束後第四天,1938年3月21日國民黨中央社電訊稿件《滕縣戰役經過》。有關王銘章殉國部分內容如下:

17日敵攻城之際,“王銘章師長以局勢危急,當率團長王麟,縣長周同等,登城督戰。我生存健兒,經王激勵,仍奮勇殺敵,有死無退,無如敵眾我寡,卒於十七日下午三時被其由東南城兩缺口登城,竄至西城,我趙參謀長渭濱,王團長麟陣亡,王銘章師長亦腹部中彈,旋以大勢已去,危城難守,即以手槍自戕,臨死仍高呼中華民國萬歲…。周縣長同越城逃出,當亦跌死”(《新華日報》1938年3月22日)

此文章在戰前,曾被各種書籍,宣傳品轉引,期間也有一些小創新(如死亡前欲介護負傷的趙渭濱參謀長時中彈),但大體內容一致。特徵是滕縣城陷落後王銘章在城內指揮抵抗時壯烈犧牲。戰爭年代,國難臨頭,一般人對王銘章的抵抗行為多有讚語,少有人對細節挑剔,不像現代人那樣對英雄事蹟的情節執著。所以最初報導中雖存在許多錯誤和過度的渲染,如周同縣長墜城而死的誤報,滕縣守軍三千將士寧死不屈的描繪等,竟成為當時的通說。

下面另一個史料也是當時的記錄,為1938年5月發行的《津浦戰績》中一節。中雖然文字不同,但王銘章於城內巷戰中身亡的記載相同,稱:

敵兵進城後“我王師長,程副師長,王旅長,曾旅長等官員,正在師部磋商機宜,突然,守東門之張團長報告敵已進城,王師長即令張團長率殘部死力肉搏,其本人與師部所有官員,亦親出指揮,…演出了空前激烈的巷戰!結果,因敵人的自動火器已據臨城頭…王師長因傷重殞命”[2]。

還有一個史料是1938年11月建立的王銘章墓誌,屬於蓋棺定論篇,內容同斷:

…至十七日,攻尤烈,君知不可守,電孫軍長曰,“…職憶委座成仁之訓,及開封嘉勉之詞,決以死拼,以報國家,以報知遇,即率參謀長趙渭濱等,登陴〈牆>督戰,趙被彈洞胸,跪而泣,慰之,旋中彈,猶負剏〈創〉指揮殺敵,續中數彈,乃大呼中華民國萬歲以踣”[3]。

採用的也基本是中央社報導的城內督戰說。只不過“自戕”改為“猶負剏指揮殺敵,續中數彈”。值得注意的是文中出現了最初的王銘章“登城”督戰內容和死前介護趙渭濱參謀長的內容。此登城督戰,在城牆頂戰死說,之後也發生了不少影響。1986年拍攝的《血戰台兒莊》影片,採用的即是城頭督戰時自戕說。其中的 “…職憶委座成仁之訓,及開封嘉勉之詞…”一節,應是配合軍委會公開的三封電報(參考前章)內容,宣揚王銘章對党國的忠誠。此後三封電報內容,一直伴隨著王銘章之死,成為記錄其為國捐軀事蹟的不可缺內容。

以上記錄為基礎,1966臺灣出版的國軍戰史叢書《抗日戰史/徐州會戰2》中也如下記錄:

是時( 王銘章發完最後電報後),敵機及炮聯合轟炸,城內,火光沖天,槍聲四起,我軍仍繼續肉薄,死傷塞途,陣線交措混亂,王師長率參謀長趙渭濱等轉趨西城督隊力戰,旅長王志遠、呂康、副旅長汪朝濂、團長張宣武先後負傷,左右倖存無幾,王師長仍繼續前進,趙渭濱參謀長為敵彈穿腹,屢僕屢起,王師長趨前救護,慰問未竟,一彈直中腰部,乃僕地猶振臂狂呼殺敵不已,終以傷在要害,卒告殉國,臨危時,有敵兵數人欲趨前加辱,經王師長連斃其三…同時殉國者,計有副參謀長鄒紹孟、副官長羅辛申、副官謝哲明、參謀謝天壎、及官兵敵百員名,僅第一二四師稅副師長以身免[4]。

文章包羅了媒體記錄精華,可以說是戰前的“城內督戰時戰死說”的一個集大成總結。

2. 戰後的修正—— 突圍時中敌弹毙命說

問題在王銘章師長若真死在城裡的戰鬥指揮中,其屍體應被打掃戰場的敵軍(日軍)收容,可結果不然。滕縣戰後,打掃完戰場的日軍,在接收到中國國內的戰況報導前,一直不知道王銘章師長在戰鬥中身亡的消息。即至少在城內的戰鬥地域中,日軍並未發現王銘章的屍體。

一面,關於王銘章在城外中彈死亡的證言存在多種。不僅王銘章,其他各師的重要高官,存活者如稅梯青,王志遠,呂康等都是從城門脫走才得以倖免。死者如趙渭濱,鄒紹孟等也被證實屍體所在地都在城門外。即川軍將領落城後在城內抵抗,一同殉國的說法並不是事實。下述王銘章屍體的搜尋經過,也核實了此點。

若仔細調查國軍內部的檔案記錄,不難發現王銘章等在撤退途中死亡的線索。最早有第122師《關於滕縣戰役的戰鬥詳報》,由代師長王志遠於1938年8月,按各種他人記憶作成。內容並不詳細,可靠,但記錄了午後三時滕縣落城之後,王銘章等多數川軍將兵從城內“西撤”途中,被西、南兩面城牆上“憑高四射”的敵火力殲滅致死的情景,稱:

…敌乘烟焰迷目,攫城甚多,占领西、南两面,凭高四射。守军终以弹尽援绝,伤亡甚重,被迫西撤。混战之惨烈,师长之阵亡,残局之危殆,部下之负伤,皆在此时间也[5]。

城內城外,雖地點不甚明確,但觸及到了“西撤”行動。即指從唯一開口的西城門向城外突圍脫走的舉動。從日中兩方戰報分析,應有近千名川軍將兵,前後以此方法逃生。此“西撤時犧牲”說的戰報內容雖屬補做,但時隔不遠,亦有許多佐證。由於和“城內堅持抗戰致死”說矛盾,記錄當時又未公開,之後也沒有引起普通人注意。文革後,在文史記錄資料(回憶錄)創作盛行的1980年代,當事人的國軍將領,通過文史資料的舞臺紛紛出場作證,使王銘章之屍體在西門外城濠附近被發現的事實逐漸明瞭,迄今成為通說的在城內犧牲說亦開始動搖。主張和推進此新說的代表人物,即當時的山東省政協常委張宣武。

張宣武是王銘章師的團長,戰後沒有去臺灣,受GD寬大留在川軍曾血戰過的山東省政協任職,文革後擔任文史資料編輯任務,成為最有權威的滕縣保衛戰的口述者和見證人。這也是張宣武說能成為新說代表,並被史書廣泛採錄的理由。先看一下1983年10月,張宣武回憶中的有關部分:

敵佔領南城牆和突入東關之後,王銘章師長親臨城中心的十字街口指揮、督戰。南城牆上之敵,以熾盛的機關槍火力掩護其步兵從西南城角向我西城牆上守兵壓迫,同時敵炮兵又集中火力猛轟西城門樓,…以致西門和西門以南的城垣在下午五時頃落于敵手。南、西城牆兩面之敵,集中火力向城中心十字街口射擊,王銘章師長和他的幕僚、隨從無法在市街內存身,乃從西北角登上城牆,繼續與敵周旋。王命令在他身邊的師部特務連僅有的一個排,從西北城角向西城門樓之敵猛撲,企圖奪回我唯一的後方交通路的西城門,但,這一個排尚未接近西城門樓,即被敵之機關槍全數打倒。西城門樓之敵繼續向北壓迫,王師長此時不僅沒有還手之力,甚至沒有招架之功了。在此萬分危急的情況下,王師長迫不得已縋城出去,準備到火車站指揮一二四師三七二旅繼續與敵搏鬥。誰知他剛走到西關電燈廠附近,即被西城門樓之敵發現目標,一陣密集的機關槍聲,王師長和他的參謀長趙渭賓、副官長羅甲辛、少校參謀謝大壎、一二四師師參謀鄒慕陶以及隨從十余人,同時為國捐軀,只有王師長的一個親信上士(忘其姓名)倖免於死[6]。

王銘章從西北城牆縋城而出,死在城外電燈廠附近,是張宣武說的主旨。起源應是主張多有證據的城外死亡說。但為了粉化不甚名譽的逃脫(撤退)行為,張宣武自己創造出了這個王銘章登城指揮反擊戰後縋出說。把從前的登城督戰說,和城外死亡兩說巧妙地摻和到一起,起到了即解明事實真相,又不損英雄光輝的一箭雙雕結果。只不過張宣武說雖完美,但並不可信。因為不見縋城說的證據。難道是張宣武的自己的見聞?否。張團(727團)在戰鬥中與王志遠旅長一同,擔任的是東門防守,並沒有和從西門脫出的王銘章師長同行。其本人脫出城的時間自稱在滕縣落城之前21時(日軍記錄東門陷落時間為21時20分),地點是北城牆[7]。所以張本人並不可能知道有關在西門外死亡的王銘章的任何舉動。而城頭反擊後縋西城牆而出說,除張宣武外,之前四十餘年間並無任何人主張。所以諸如王銘章登上西北城牆組織警衛排奪回西門作戰,或王銘章縋城而出,到達西關電燈廠等內容,應是張宣武為圓其王銘章於“西門外”死亡說,進行的一種想像性,創作性還原,屬1983年首創。並不存在任何證據,當然也不會是自己的見聞。儘管如此,其當時的地位,官銜和當事人之一的經歷,給予了此新說流傳的正統性,不久產生了一呼百應的效果。

張宣武回憶錄之外,同時期還有一篇重要文章,是1983年12月成都市政協文史資料研究委員會編輯的《抗日殉國的民族英雄王銘章將軍》(萬金裕執筆),資料來源於胡臨聰(第二十二集團軍參謀長),張宣武,翟紹先,萬培堂,徐誠,邱達壽等川軍第一二二師多數當事者證言。可認為是各種有關王銘章師長殉國事件的集大成。有關王銘章之死的記錄內容如下:

當敵人突入東關之後, 王銘章將軍雄立滕縣城中心十字街口指揮督戰。同時,西城南半部守兵死傷殆盡,佔領西城門樓之敵繼續向北壓迫,將軍準備移至西關火車站一二四師之三七二旅繼續與敵搏鬥。至下午五時,西城南半部終陷敵手。佔領西關城樓之敵,居高臨下,向剛行至西關電燈廠附近之王銘章將軍及趙渭濱參謀長,以密集火力射擊。使王銘章將軍身中數彈,立即倒地犧牲。隨同殉難者有參謀長趙渭濱及一二四師參謀長鄒慕陶、副官長傅哲民、中校參謀羅毅咸和謝世文、少校參謀張重和謝大薰、滕縣縣長周同等[8]。

此資料佐證了王銘章於城外“西關電燈廠附近”犧牲說,但沒有符合一年前出現的張宣武 “縋城”而出說。不取張說的理由,考慮是其他複數當事者都未提到過縋城而出,一警卫排反击日军的说法太離奇。且張宣武又不是王銘章師長的同行者和死亡見證人。

首先呼應張宣武說的,是當時為七四〇團副團長的何煋榮,本人稱被王命令控制奪取西門,也在自己的回憶錄中提到王銘章死在西門口。何煋荣证言的特征,是其和王铭章卫士李少昆的关系。李少昆是王铭章贴身卫士,被认为是王铭章之死的唯一见证人。何煋荣虽未與王銘章同行,但稱接到过李少昆的報告。即“在突圍途中遇見王銘章師長僅倖存的衛士李少昆向我們報告如下情況”:

他〈指王師長〉因只有少數士兵,不能支持,乃率同師部參謀長趙渭濱、副官長羅辛甲及衛士等轉赴西門,企圖在那裡掌握到一些部隊後,繼續指揮作戰,殊知還未接近西門時,敵人巳完全將西門佔領,正據城樓向我官兵四面掃射,他們不得巳又轉向西北門之間登上城牆,判斷形勢,正遇敵人側射炮彈飛來,王師長腹部中彈,幾名衛士用綁腿把他系住,縋下城來。這時,城外之敵,又向他們掃射,王師長繼續中彈,身邊參附人員和衛士除我一人外,全部陣亡。我眼見師長陣亡,立即把他的私章摸出,脫下他的大衣,掩蓋戶體後突圍出來[9]。

由于王銘章死亡的見證人只有李少昆一位,所以當事者李少昆的證言,在研究王銘章之死面頗受重視,也流傳較廣。可是李初期的證言中,並沒有提到過王銘章在城頂中彈後縋城而出說,比如1980年7月的口述中,只稱王銘章“出城行至西門外城濠附近,敵在城樓居高臨下,王師長身中兩彈”[10]。1983年12月,何煋榮根據李紹焜口供在自己的文章中也稱:

“…黃昏後,王銘章將軍在滕縣城東南角指揮巷戰。當行至西門口時,隨侍在側的只有侍從副官李少坤、特務連中士班長孫仲才和趙參謀長的衛士陳宏恩〈已受傷〉三人。因將軍已身中數蟬,貫穿腹部,血流如注。李以白藥灌之,已不能下嚥,旋即氣絕”[11]。

可見在張宣武縋城說未出籠時的初期證言中,李少昆,和利用李少昆證言描寫王銘章犧牲情況的何煋榮二人在回憶錄中,都未提到過王銘章縋城而出。而之後1883年10月,大人物張宣武說出籠後,何煋榮和李少昆相繼變節。

李紹焜在張宣武說出現後不久,開始和張說靠攏。1985年新都縣誌委的採訪中,李照葫蘆畫瓢,將張宣武的王銘章登城抵抗,縋城而出說添加到自已的新證言中,云:

一九三八年三月十七且午後五時三十分,王師長在滕縣陷落後,與參謀長趙渭濱,副官長羅甲辛等十餘人登上西城牆指揮三六四旅旅部警衛排,向盤踞西城樓的日軍反攻,意在奪回西城門通往後方的交通要道,警衛排尚未接近西城樓,就全部壯烈犧牲。王師長決定縋出城去,到火車站指揮一二四師餘部與日軍繼續戰鬥…[12](下略)。

只不過此時還沒有張宣武說中的戰鬥細節。一面,由於李少昆的早期證言已被紙質化,流傳至廣,所以雖一處改口,但至今文史資料中留下的,多是已紙質化的初期證言。即出城說,而不是抵抗後的縋城說。

此時,巧妙地利用李少昆新證言推廣張宣武說的,是一直和李少昆配為搭檔何煋榮。何由于是最初,也是唯一在当时接到过李少昆报告的副团长,说以亦成为李说的代言人。1985年何煋榮等在《王銘章師長血戰滕縣壯烈犧牲的經過》[13]的一文中,開始迎合,主张張宣武的王銘章“登城,縋城”說,使用的證據還是李少昆證言。但這次出示的是却是“新證言”。稱“李少昆向我們報告”:

他(指王师长)因只有少数士兵,不能支持,乃率同师部参谋长赵渭滨,副官长罗辛甲及卫士等转赴西门,…殊知还未接近西门时,敌人巳完全将西门占领,正据城楼向我官兵四面扫射,他们不得已又转向西北门之间登上城墙,判断形势,正遇敌人侧射炮弹飞来,王师长腹部中弹,几名卫士用绑腿把他系住,缒下城来…。

此处,李的“新报告”与5年前的旧报告内容已面目全非。笔者认为,不会是李当时的报告,否则结果不会有两种。是否此内容真来自李少昆之口也不明。李本身不识字,又无节操,所以证言也不难操作。此何煋荣的,所谓来自唯一见证人李少昆的“新报告”,为张宣武的缒城说充实了无中生有的“证据”,使张宣武说开始流传开来,并逐渐占据了上风。

张宣武的新说得势后,又被其部下,济南政协委员熊顺义(一二四师的一个营长)的滕县保卫战回忆录等继承光大(《悲壮之役,92页》),现在已普遍被学界所承认,采用。比如最新2015年王贞勤《浴血滕县:台儿庄大捷的序幕战》[14],2016年林治波等《台儿庄大战》中,采用的都是张宣武说。

笔者并不完全否定张宣武说,认为其中的王铭章城外死亡是正确的,只不过在导出其说时,为了维持王铭章的形象,进行过一些不必要的人为操作。

上述林治波《台儿庄大战》,形式不同于回忆录,被称是学术面最新“研究成果”。其中使用了张宣武缒城说,文称:

“王铭章决定缒城而出,到西关火车站指挥第一二四师第三七二旅继续与敌战斗,谁知,刚行至西关电灯厂附近,遭到西门城楼之敌密集火力射击”而身亡,后周同县长也从城北赶来进行悼念演说后“擦干眼泪,整好衣襟,然后转身缓步登上城墙,长叹一声、坠城而亡”[15]。

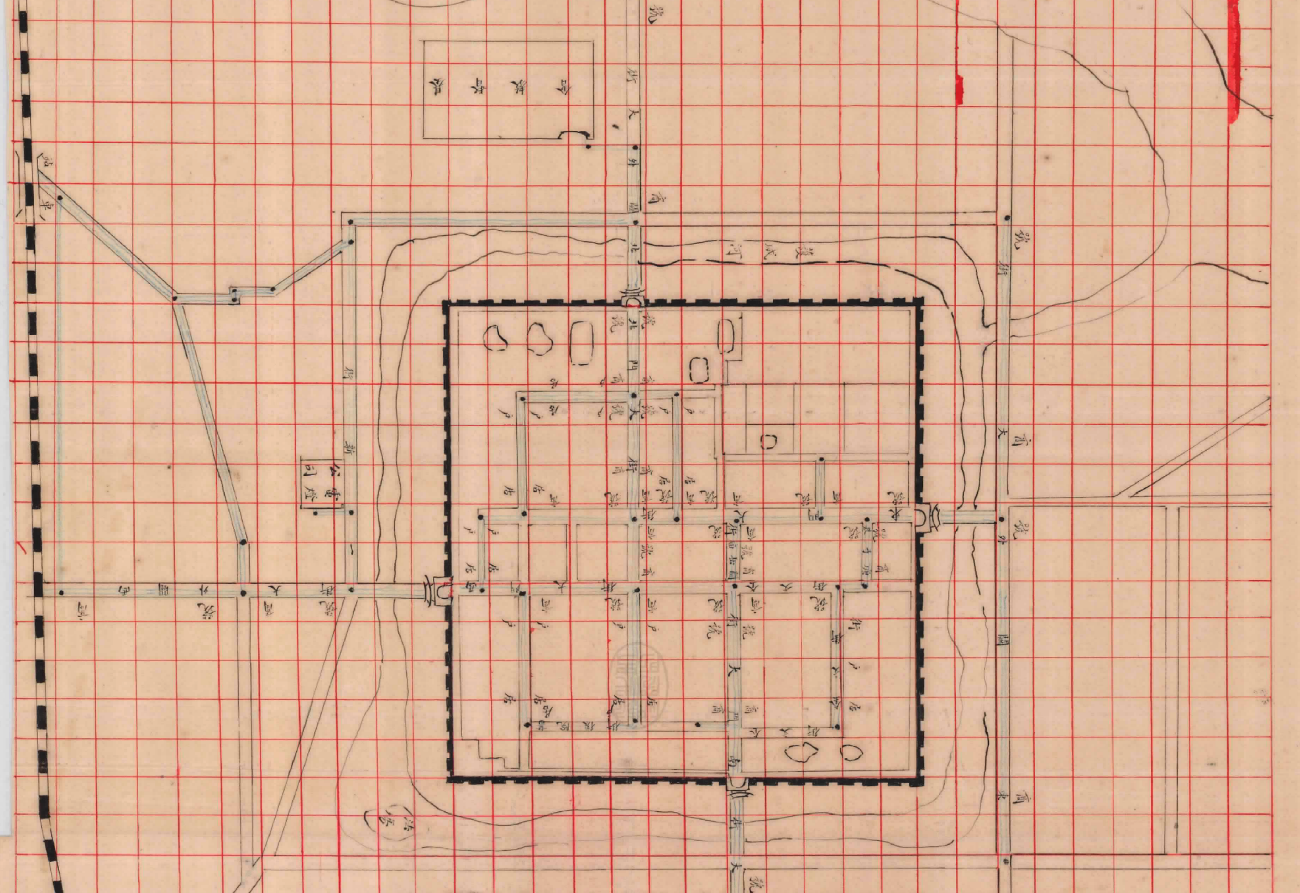

林治波文章一面沿袭张宣武说,另一面却连“电灯厂”到底在何处的地理位置似乎都未搞清。电灯厂到底在城内还是城外?从王铭章决定缒城而出,途中先在电灯厂附近中弹身亡,周同县长也从北城先到王铭章死地(电灯厂)悼念后,始登城坠亡的文意判断,林似乎以为电灯厂设在城内(从城中心十字街,或北城的顺路)。可知实际上电灯厂在西城外,紧靠护城河下。那么此周同县长先悼念,后登城自尽的顺序,应如何解释?是在城内悼念后登城自尽?还是先出城悼念,后返回敌占区(城壁)自尽?

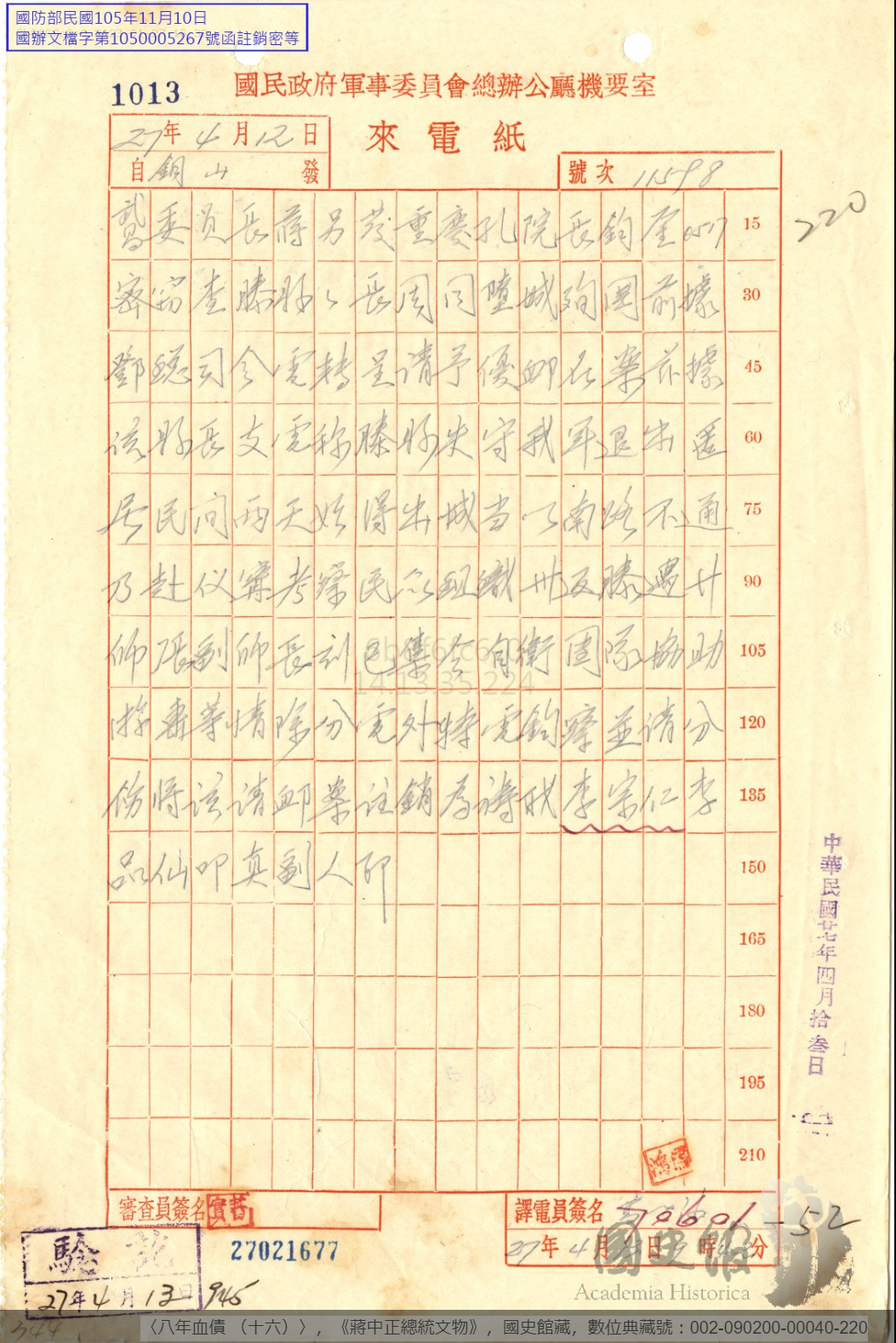

所谓的林治波“最新研究成果”,在此处还继承了一个“周同坠城而亡”的最古老的错误。“周同县长坠城而亡”的故事,起源于前述战前中央社《滕县战役经过》的记者“周县长同越城逃出,当亦跌死”的推测,为此蒋中正也有过对其殉国行为的表彰。但事后不到一个月,周同并未死之事实即被第五战区司令长官李宗仁等所掌握,澄清,并向蒋中正致电,“饬将该请恤案注销”[16]。

即由於發現事實真相,周同縣長墜城殉國說不久即被軍委會“注銷”。此為1938年4月12日發生的事情。但因為此事件情節頗有“殉国”情懷,宣傳價值高,所以半個世紀後,又被部分“史學家”,文藝工作者們從歷史的塵芥箱中翻檢出來再次加工,在今日的史書和抗戰神劇中復活。

以上考證的要點,並不在王銘章之死地如何,而在研究歷史的方法面。可見在此類被稱為“文史資料”的回憶錄中,當事者們不僅多憑空想像還原歷史,按英雄形象還原歷史,而且還以口述來修正歷史,互相之間還互相抄襲,共享“成果”。最終,所謂的“事實真相”的並不是由當事者,而總是由權威者來拍板決定。王銘章到底死於何時何處?請看下節筆者的考證結果。

注释

[1]張宣武被任命“城防司令”一說,據筆者調查,無有任何當時資料的佐證。如集團軍戰鬥詳報,第一二二師戰鬥詳報等都無此記錄,僅出現在戰後張宣武回憶錄,或之後隨聲附和者熊順義等人的回憶錄中(《悲壯之役》61頁,83頁)。從有兩個師部設在城內一點看,令一位團長擔任司令說也十分可疑。可能被臨時指名城東關防禦責任者,但不會是需要任命的“城防司令”。

[2]《津浦戰績》,珠江日報社,1938年5月,55頁。

[3]《王上將墓表》,付雙無編《民族戰爭川軍戰績史料存要》,成都民族學會,1941年,50頁。

[4]《抗日戰史/徐州會戰2》,國防部史政編譯局,1966年,107頁。

[5]前出《悲壯之役》,24頁。

[6] 《滕縣戰役親歷記》《四川文史資料選輯》第三十輯,四川人民出版社,1983年10月,169-170頁。

[7]《滕縣戰役親歷記》《四川文史資料選輯》第三十輯,四川人民出版社,1983年10月,171頁。

[8]《抗日殉國的民族英雄王銘章將軍》《成都文史資料選輯/第六輯》,成都市委文史資料研究會,1984年6月,11頁。

[9]何煋榮等《記王銘章師長血戰滕縣壯烈犧牲的經過》,四川政協文史資料研究委員會《川軍抗戰親歷記》,四川人民出版社,1985年7月,78頁。

[10]前出《悲壯之役》,161頁。

[11]《成都文史資料選輯/第六輯》,成都市委文史資料研究會,1984年6月,13頁。

[12]《忠骸歸故里——王銘章烈士衛士李少坤口述》《新都文史》第二期,1985年8月,14頁。

[13]《川軍抗戰親歷記》四川人民出版社,1985年,78頁。

[14]王貞勤《浴血滕縣:台兒莊大捷的序幕戰》,《黨史縱橫》,2014年第6期。

[15]林治波《台兒莊大戰》,山東人民出版社,2017年62頁。

[16] 1938年4月12日《李宗仁,李品仙致蒋委员长电报》,台湾国史馆,數位典藏號2197A002-090200-00040-220。