日軍佔領曲阜時的逸聞

第三節 登中尉與尤祥少年的友情

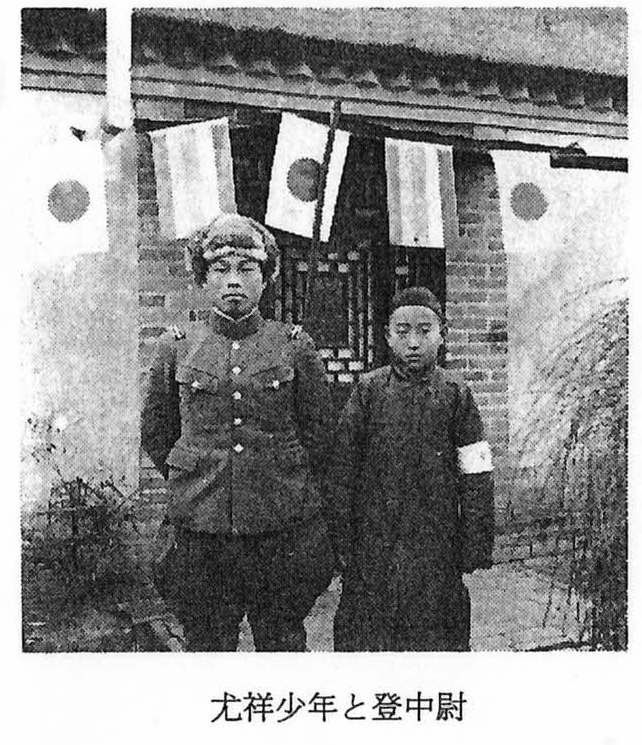

田島旅團司令部通信班長登東洋夫中尉的回憶中,還記錄了以下個人友情的美談 :

我所在的部隊從1938年1月開始,至同年3月末約三個月間,在孔廟所在的聖地曲阜駐留。駐地司令官為田島旅團長、我的任務除作為旅團通信班長的本務外,還負責擔當住民對策。其基本方針,忠實于田島閣下作出的以下訓示:“中國民眾並無罪過,我軍不僅要保證他們的生活安全,還要尊重他們的信仰,竭盡全力保護好孔廟的古跡”。 我們的司令部設營在孔廟附近前縣長的宅邸中,司令部借用了邸宅的東側一半,隔著中庭,有回廊與西側相連。這裡居住著一對老夫妻、其兒子夫妻,孫兒兩人和使役人等,與我們和睦相處。年歲最小的孫兒名叫尤祥,是一位伶俐可愛的,年齡八歲的少年。他教我學中國語,我也指導他學日語。他把我稱“哥哥”,沒事總是跟著我轉,和我在一起玩耍。 旅團長視察前線時,我調來半小隊護衛兵乘卡車同行,小型乘用車中有旅團長、次級副官和我同乘,也帶上了一直鬧著要同行的尤祥少年。視察目的是南方16公里遠的前線。約行走了一半,到達小雪村時突然遭到敵軍的奇襲,一行完全被敵包圍。在戰鬥中我負重傷,尤祥少年也行跡不明。得悉後,聽說其祖父母、父母的悲傷用話語難盡,也牽動、紛擾著在野戰病院床位中呻吟的我的心。不久,我被送回國內療養,之後再也沒能和少年相會,但一直惦念著在戰亂、內亂的大陸生活的尤祥和其一家的安否。

十几年前的一个夏天夜晚,11时顷,突然响起了电话铃,此时间来电话者,定有急事。我急忙抓起話筒,電話對方傳來的是生硬的日語,夾雜著中文,問“登哥哥在不在?”從話聲中我立即判明對方就是尤祥少年。第二天一早,我就趕到其下榻的飯店。尤祥正站在大堂入口急切地等待著我的到來。不用說,少年早已成長為巍然的五尺男子,但幼年時代的面容還可一眼辨別。二人感泣淚橫,相擁至久。我與他之間,此時並沒有任何異國人的意識,感覺。真像見到的是生死離別的親弟弟。聽說分手後,少年在戰亂中一家離散,最後兄弟二人離開大陸逃脫到臺灣,今天在臺灣過著安穩,幸福的生活。與少年在戰鬥中離別後多年一直埋在心底的悔過,因此突然的再會,頓時煙消雲散[1]。(圖為登中尉與尤祥少年[2])

尤祥是如何打聽到登中尉下落的? 回憶文章中沒有解釋,但留下了幾個線索。即1957年時才知道田島榮次郎去世之信息。看下節可得知,此時居住臺灣的孔子第77代嫡孫孔德成訪問日本,百方打聽曾保護曲阜孔家古跡的田島將軍和登中尉的下落,欲以致謝。此時孔德成才知道,田島已於1952年去世。但有幸在東京與田島夫人和登東洋夫相會。考慮借此機會,在臺灣生活的尤祥通過媒體對孔德成訪日的報導,探聽到了“登中尉”的下落。不久,專程赴日實現了和“登哥哥”的再會。從時間推測應是在孔德成訪日後不久,尤祥30歲前後的事。

以上是前節敘述的田島遭難事件當時,同乗車的少年尤祥的故事。此類奇遇,美談,只有在戰後和解的今天才有公開傳頌的價值。不管戰爭中的敵我對立,兩個月間結成的人間友情,記憶,能越過戰火和國家,民族間的壁壘延續至今。

尤祥為何家子弟?前記孔令煜於2月8日設宴的邀請書中,除七名日軍指揮官(部隊長)外,還有兩位中國客人的氏名,“尤澍岑”和“吳蕰山”[3]。 吳蕰山,字廷玉,是個暴發戶,並不是傳統的名士,曾任曹縣縣長。是佔領下在曲阜的頭面人物,任曲阜縣維持會會長,在國內的抗日宣傳中是一位有名的 “漢奸”。此處出現的另一位“尤(尢)澍岑”推測既是尤祥的祖父。 按登東洋夫的記錄,尤祥家人曾當過縣長。但筆者查過地方誌資料,縣長和主要官僚名單中並不見有尤姓人。尤澍岑之名出現在孔家的祭祀關係的場合,可確定為是孔教會的元老。與孔繁裕,孔令熙等被稱為“或盛朝遺老,或當代鴻儒”的“公卿”[4]。應是一位知識人的長者。尤家的住址,在曲阜“三省街(今轆轤把街)”[5],駐曲阜田島部隊司令部設在尤家東院,尤祥少年推測是主人尤澍岑的孫兒。曲阜地方誌中記載的各時代名人中,還有一位在熱河赤峰等地任官的尤(尢)文田[6],也是中華孔教總會會員[7],但是否是尤家人尚不明。

2月13日的事件後不久,田島榮次郎升任中將調離崗位,登中尉也被後送歸國。3月14日,部隊南下作戰離開曲阜,所以當時的步兵第三十三旅團關係者並不知到尤祥的下落。為此,很長時間,登東洋夫一直受到良心譴責,後悔不該將孩子帶上車。按前節敘述的川軍排長潘近仁回憶,戰鬥中出現的這位“特別俘虜”“遊倫”少年,之後被送到川軍司令部保護,在聽取口供之後被安全送回曲阜。

尤祥與登東洋夫在東京再會後,兩人一直保持著書信往來,《田島栄治郎傳記》刊行的1990年,在登東洋夫的約稿下,尤祥寄來了如下一節文章。

我家祖先世世代代居住山東省曲阜縣,此地為孔子的故鄉,保持有中國數千年的文化傳統、教育水準高,民眾性情純樸。中華民國26年(1937年)日中戰爭爆發後、日軍進駐曲阜,登東洋夫中尉將我家的東院設為司令官田島先生的駐地。我當時還只是少年,兩人相識後經常被田島先生招待,一起進晚餐。在此我初次品嘗到日本科理的味道,感到十分新鮮。田島先生精通漢學,擅長書法,有一派溫和的儒者風格、可稱文武兼備。這也給我留下很深的印象。我於民國38年(1949年)遷居臺灣,同46年(1957年)接到田島先生去世訃報,不勝惋惜。回首過去,有隔世之感。今接到登東洋夫先生的信件,得知田島先生的後人為其作傳,書籍即將刊行之件,特此將我與田島先生的機遇一筆啟上。往事歷歷、欷泣難耐、致以衷心的敬意。

中華民國79年4月 尤瑞周(祥)。[8]

據登的記錄,與少年相會的1938年當時,尤祥8歲,在寫信的1990年4月,應已是還曆之年了。以上為逾越侵略和奴役的國家間、政治間對立持續了半世紀的人間友情的一幕。也許經過抗戰教育的國內人會說尤祥是小漢奸,但筆者認為,對8歲的少年來說,這種指責並不妥當。這應是一種區別于國家行為(侵略擴張)的人性美德,禮教美德的隱現。

第四節 孔德成與田島夫人的會見

山東省淪陷之際,被蔣介石強行帶到武漢避難的孔子第77代嫡孫、18歲的孔德成也同樣,被迫離開故鄉時充滿了對日本侵略者的仇恨,1月5日與夫人孫林君一到武漢,立即發表了“抗日聲明”,云:“此次倭寇侵我,摧殘文化,殘暴已極,吾人應自強不息,團結一致,誓死抗敵”[10]。之後孔德成赴重慶,又留學美國,抗戰結束前未能有機會回故居祭祖。一直擔心著故鄉古跡的保存。日本敗戰後1947年、時隔十年返回曲阜時,看到孔廟、孔陵形如原狀,被保護維持得完好無傷時,感慨、感激之情油然而起。日本業已敗戰,成為和平國家。此時的孔德成,相反萌發出一種對日本軍尊孔政策感謝的心情。

從叔父孔令煜等留守人員的話中得知,保護事業是進駐曲阜的田島榮次郎部隊長的政策,同時也打聽到了擔當“宣撫工作”的登中尉的名字。此時孔德成產生的一個意願即“若有機會赴日本,一定向田島將軍道謝”。孔德成和田島榮次郎並沒有過任何面識,但1957年10月,受日本道德科學研究所和廣池學園的邀請初次赴日時[11],將與田島先生,登中尉見面致謝的內容也列入了行程。田島已於五年前去世,在登東洋夫的斡旋、陪同下,10月30日晚,在東京都內的藤飯店,和田島夫人實現了會見。並通過田島夫人對“細心保護孔家靈廟”的故人致謝(新聞記事)。有關兩者會面,登東洋夫有如下記載。

大概是昭和32年秋,舊友的每日新聞記者,向我當時工作的役所打來了一個電話。說“臺灣的孔德成台大教授來日訪問,正在打聽你的下落,稱一定要見面問候”。我推測定是有關孔廟之件。田島將軍早已作古,所以和田島夫人聯絡,陪同她到麻布的藤飯店訪問了孔教授。教授十分熱情地接待了我們,並鄭重地對田島將軍保全孔廟的恩德進行了衷心的讚揚,致謝。孔子嫡系第77代孫孔德成氏、當時還只是一個18歲的青年,被蔣介石軍強行帶到重慶,一直思念著故鄉。戰後才得返回故鄉曲阜。據孔氏的所言,歸鄉之際最擔心的就是孔廟的保存狀態和損傷程度。見到古跡被保護得完好無缺如同從前狀態時,十分的感激,興奮。向當地的住民打聽,詢問,得知有田島將軍的嚴命,命令全部隊員細心守護廟宇,並且對住民也十分親切友好,住民對當時的日軍政策也十分感謝。從話語中也打聽到了“登中尉”的名字,當時產生的一個願望就是若一朝有機會訪日,一定要對田島將軍等人見面致禮(後略)[12]。

1957年來日時,孔德成37歲。時光流逝,33年後的1990年,《田島榮次郎傳記》刊行之時,70歲的孔德成又寄來如下書信: (日語譯文)

中華民國27年、日中戰爭之際,日本駐中國山東省曲阜司令官田島榮次郎先生作為交戰國的將軍、在中國儒家思想發祥地的孔子故鄉,對孔林、孔廟、孔府努力進行了保全維護。民國46年(1957年),我初次訪日之時,希望能和田島先生見面致謝,不幸得知先生已去世。但能榮幸地與其夫人會面。對半世紀前田島先生的所作所為,我至今仍感謝不盡。在先生後人為其立傳,書籍刊行之際,謹敬數語,以表示由衷的感慨之意[13]。

以上的幾個美談,與國內的抗日,愛國主義宣傳教育的內容有隔世之感。筆者提起此佳話的目的也絕不是為了美化日軍佔領,更不認為此種美談能取代其侵略的罪惡。只是作為曾經也存在過的歷史的一個斷片揭示於世。民族仇恨的教育,遮掩揚棄的宣傳並不能取代有事實證據的歷史。借此,筆者還意在啟發一個將國家,個人區分而論的道理。即戰爭是國家間的行為,個人的戰爭犯罪,也應先追究發動戰爭的國家的責任,兩者不能混為一談。作為一個人間,不管在哪一種國度都同樣,有血有淚,有同情和憐憫之情,標誌著人之本性的善良。文化也同樣沒有國境,優秀的文化有傳播於世界的普遍性。這種善良的人間,只有在國家的教育,教唆下,才會變為兇殘的戰爭機器。將普通的人間改造為軍國主義的“國民”,殺人的“鬼子”的責任,絕不在個人、民族性[14],而是在 “靖國”、“忠君愛國”幌子之下進行思想教育的結果。戰爭起源於專制制度和國家的貪欲,這是一個絕不能忘卻的歷史教訓。

[1] 前出『田嶋栄次郎追悼録』、156-157頁、照片也来自同书插图。

[2] 田嶋茂编『田嶋栄次郎追悼録』、私家版、156頁。

[3] 前出「曲阜淪陥后代理代理奉祀官孔令煜取悦日冦邀宴知単」,孔府档案8914、曲阜、孔子府档案館。

[4] 陈梅湖《诗集》,非卖品,2014年,215页。

[5] 《曲阜文史》第三辑,1984年8月,6页。

[6] 李经野等篡修《山东省曲阜县志,一》,民国23年,580页。

[7]第二档案館《中华民国史档案资料汇编》第五辑第一编,江苏古籍出版,568页。

[8] 前出『田嶋栄次郎追悼録』、163頁。

[9] 1935年,孔德成15岁时被中华民国政府赋予“大成至圣先师奉祀官”世袭职。此为奉职时照片。引用于前出汪士淳《儒者行:孔德成先生传》一书。

[10] 《武汉日报》,1938年1月6日。

[11] 前出汪士淳《儒者行:孔德成先生傳》,162页。

[12] 前出『田嶋栄次郎追悼録』、158頁。

[13] 前出『田嶋栄次郎追悼録』、161頁。

[14] 在中国国内、由于长时间抗战的小说、电影剧本、文学作品大量泛滥的结果、将侵略战争的责任推诿于日本人的好战、残忍、侵略“民族性”的认识最近在国内广泛流行。被怨恨对象从侵略国家转为个人(日本鬼子),民族性。此种偏颇的历史认识掩盖了国家的战争责任,成为今日民族和解的障碍。